আবিষ্কারের আনন্দ —অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় উইলিয়াম কেরীর শেষ কয়েক মাসের আবাসস্থল

এক

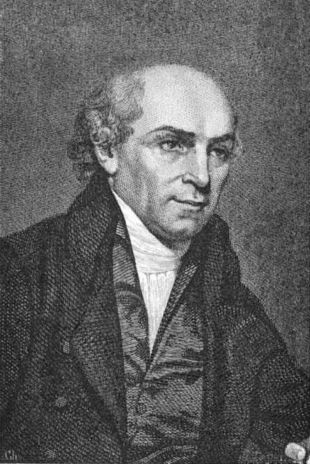

উইলিয়াম কেরী। ভাষাবিদ উইলিয়াম কেরী, বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি উইলিয়াম কেরী, ছাপাখান প্রতিষ্ঠা ও বাংলা হরফে বই-পত্রিকা প্রকাশের পথপ্রদর্শক উইলিয়াম কেরী, কৃষিবিদ উইলিয়াম কেরী, আর্ত-আতুর মানুষের সেবক উইলিয়াম কেরী, কুসংস্কার বিরোধী উইলিয়াম কেরী। তাঁর কথা এখন সকলে জানেন! ১৭৬১ সালে বিলেতে জন্মে, ১৭৯৩ সালে এদেশে এসে তিনি যে বাংলায় ১৮৩৪ সাল অবধি থেকে গেলেন—তাও তো অনেকেরই জানা।

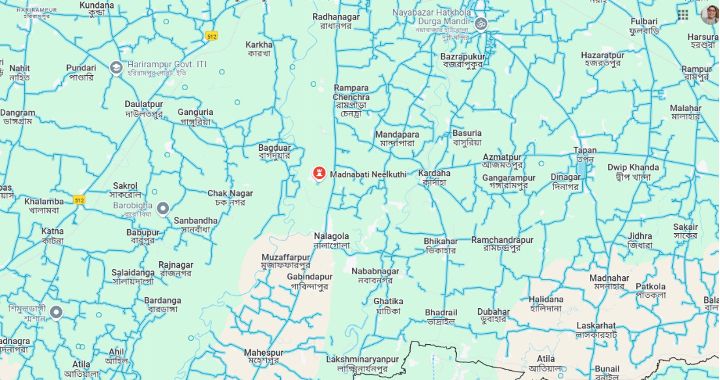

মালদহ জেলায় মদনাবতী

১৭৯৪ সালের ১৫ জুন, তখনকার দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার মেঘডম্বুর দিঘীর পাড়ে, (এখন মালদহ জেলার বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত) আর পাশের খিদিরপুরে যে তিনি, ১৭৯৯-র ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ বছর সময় কাটিয়ে গিয়েছিলেন, সেই সংবাদও বোধহয় অনেকে জানেন।

মদনাবতী কোথায়, তা তো আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে। সেখানে উডনির সেই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। আছে কেরীর তৃতীয় সন্তান পিটারের সমাধি, যার জীবনাবসান হয়েছিল তাঁদের মদনাবতীতে আসবার সাড়ে তিন মাসের মধ্যে।

একবার প্রয়াত গবেষক ধনঞ্জয় রায়ের ‘পুণ্ড্রবর্দ্ধন ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ’-এর পক্ষ থেকে একটা ভালো আলোচনা সভা করা হয়েছিল মদনাবতীতে। আর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়—এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তো মাঝে মাঝেই অনুসন্ধানী গবেষকরা আসেন। বিদেশ থেকেও গবেষকরা আসেন। আগে প্রতিবছর সাহেবরা আসতেন, এখন আর আসেন না। এ ছাড়া প্রতিবছর ১৭ আগস্ট উইলিয়াম কেরীর জন্মদিনে ‘পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ’-এর মালদহ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে, নানা আয়োজনে কেরী স্মরণ তো আছেই। আমরাও তাতে মাঝে মধ্যে অংশ নিই।

এখানকার সাধারণ মানুষেরও একটা ধারণা আছে যে, এখানে একদা একজন মহামতি মানুষ ছিলেন। তিনি ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাত্য মানুষদের কল্যাণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে, চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। নিয়োজিত ছিলেন চাষবাসের কীভাবে উন্নতি করা যায়—সে বিষয় নিয়ে।

দুই

কেরীর মন জুড়ে ছিল একটা ভাব—যে বাংলা ভাষাটা শিখলাম, সেই ভাষায় বই-পত্রিকা না ছাপতে পারলে কেমন হয়! সেজন্য মদনাবতীতে আসা অবধি একটা ছাপাখানা ও বাংলা হরফ পেতে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে তিনি অনেক চিঠি চালাচালি আর দৌড়াদৌড়িও করেছেন। সেসব বিরাট বৃত্তান্ত।

যাই হোক, একটা ছাপার যন্ত্র উপহার পেলেন ১৭৯৭’র শেষের দিকে বা ১৭৯৮’র প্রথম দিকে, নীলকুঠির মালিক উডনির কাছ থেকে। আরও শুনলেন কলকাতায় পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন শিল্পী বাংলা হরফ তৈরি করছেন। এই খবর আসবার পরে ১৭৯৯’র প্রথম দিকেই কেরী ছুটলেন কলকাতায়। অর্ডার দিয়ে এলেন টাইপের। কলকাতা যেতে আসতে নদীপথে তখন মাসখানেকের উপর লেগে যেত। তখন এত দূরের জায়গা থেকে স্থলপথে যাতায়াত ছিল না। তারপর কয়েকদিন কাজের প্রয়োজনে সেখানে নিশ্চয়ই কেটেছে। সেখান থেকে অতএব, অনুমান করা যায় ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে মদনাবতীতে ফিরে এলেন। এসেই কিন্তু পড়লেন চরম বিপদে। সজনীকান্ত দাসের লেখায় পাই—

‘জর্জ উডনির নিকট হইতে মদনাবাটী কুঠির কাজ বন্ধ করিবার আদেশ আসিল।’

কেরী তখন কী করলেন? এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দিয়ে পাশের খিদিরপুরে একটা নীলকুঠি কিনে সপরিবারে, তাঁর কাজের সঙ্গী ফাউন্টেনকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন।

‘মুদ্রণযন্ত্রটি লইয়া সেখানে নতুন সংসার পাতিলেন।’ (সজনীকান্ত)।

এখন এই খিদিরপুর জায়গাটা কোথায়, ঠিক করে আর ধরা যায় না! এই লেখকের তো অনেকদিন বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সেটা নিশ্চয়ই পাশের বামনগোলার নীলকুঠিই হবে। ওখানে একটা নীল কুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে যে! একবার সে কথাটা মদনাবতীর অনুষ্ঠানে পাড়তেই, সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। একজন বললেন—না, সে জায়গাটা বংশীহারীর ওদিকে হবে।

এই সূত্র ধরে এগোতে শুরু করলাম। বংশীহারীতে একটা খিদিরপুর আছে বটে! জায়গাটা ৫ নম্বর মহাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। বুনিয়াদপুরের সাথী গৌতম গোস্বামীকে বললাম সে কথা। বললাম, আমাকে সঙ্গ দিতে হবে।

সে তো এক পায়ে রাজী।

তিন

অতএব আমাদের আবিষ্কার পর্ব শুরু হল। বংশীহারী কোর্টে মুহুরীর কাজ করে আমিনুল। বাড়ি তার ২ নম্বর ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙাপুকুরে। সে এসব নিয়ে চর্চা করে। তাই গৌতমের নির্দেশে, কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে হল, ‘ও ভাই আমিনুল, তুমি কী জান, খিদিরপুর গ্রামটা কীসের জন্য বিখ্যাত?’

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, ‘উইলিয়াম কেরী ছিলেন’।

আমি বলি, ‘কিন্তু টাঙ্গন নদীটা তো এখান থেকে অনেক দূর পূর্বে। তখন তো ভাই নদী পথেই যাতায়াত হত।’

তার পটাপট উত্তর, ‘টাঙ্গন নদী তখন বদলপুরের পাশ দিয়ে বইত।’

কোথায় পেলে এই তথ্য?

উত্তর, (ওপার বাংলার) দিনাজপুরের আর্কাইভে দেখে এসেছি।

মনটা মানতে চাইল না। নদীর গতিপথ পরিবর্তন অবশ্যই হয়। কিন্তু আমরা জানি, উইলিয়াম কেরী মুনশি রামরাম বসুকে সঙ্গে নিয়ে সপরিবারে নৌকাযোগে ইছামতি, জলঙ্গী, গঙ্গা, পদ্মা ও মহানন্দা হয়ে টাঙ্গন নদীর পুব পাড়ে মদনাবতীতে এসেছেন ১৭৯৪’র ১৫ জুন, তারপর খিদিরপুর। আর খিদিরপুর থেকেও বাস উঠিয়ে নদী পথেই শ্রীরামপুরে রওয়ানা দিয়েছেন ২৫ ডিসেম্বর ১৭৯৯। মাঝখানে ৭-৮ মাসও হতে পারে, আবার ৮-৯ মাসও হতে পারে—ছিলেন খিদিরপুরে।

দু’ জায়গা মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ বছর মতো।

তার মানে ১৭৯৯’র মার্চ-এপ্রিলে এসেছেন খিদিরপুরে। সাড়ে চার বছর কী পৌনে পাঁচ বছরের মধ্যে, মদনাবতী বাসের মধ্যবর্তী সময়ে নদী এত পশ্চিমে চলে এল! আবার দু’শ বছরের মধ্যেই অত পুবে বংশীহারীর পাশে চলে গেল! নদীপথের এত পরিবর্তন! না, মন মানতে চায় না।

তবুও গেলাম খিদিরপুরে। গিয়ে গ্রামের লোককে জিজ্ঞেস করি, পাশে তো আপনাদের কুশুম্বা গ্রাম। এখানকার মেলার খুব ডাক-হাঁক। আপনাদের গ্রামটা আর কী জন্য বিখ্যাত? সেরকম কিছু বিষয় আছে এখানে? যাঁরা শোনেন, তাঁরা মুখ চাওয়া-চাওয়া করেন। না। কিছু নেই বলবার মতো।

বুনিয়াদপুর থেকে খিদিরপুর এসেছি নারায়ণপুর হয়ে। ফিরছি সরাইহাট হয়ে। সরাইহাট যেতে বালিয়াখালের ব্রীজ। বালিয়াখাল একদা শ্রীমতি নদীর থেকে বোধহয় বেরিয়েছিল। আবার হতে পারে কোনো নদী এরকম শীর্ণকায়া খালে পরিণত হয়েছে কালে দিনে। আমিনুল বোধহয় এর কথাই বলেছে।

টাঙ্গন নদীর বিষয়ে বরঞ্চ উল্টোটাই জানি। হবিবপুর থানার কেন্দপুকুর নামে একটা গঞ্জ আছে। তার পুবে ১০ কিলোমিটার মতো গেলে পড়বে জগজীবনপুর। কয়েকবছর আগে সেখানে আবিষ্কৃত হয়েছে একটা বৌদ্ধ চৈত্য। নির্মাতা রাজা মহেন্দ্র পাল।

জগজীবনপুরের বৌদ্ধ বিহার

পাওয়া গিয়েছে একটা তাম্রপত্র—তাতে দেখা যাচ্ছে টাঙ্গন নদী তখন প্রবাহিত হত এই চৈত্যের পাশ দিয়ে। ১১০০ বছর আগেকার কথা। সেই নদী পশ্চিমে সরতে সরতে, বর্তমান ধারার এদিক ওদিক একটু-আধটু হতে পারে। কিন্তু বর্তমান ধারাটার অত পশ্চিমে! না। এ জায়গাটা নয় কখনোই।

চার

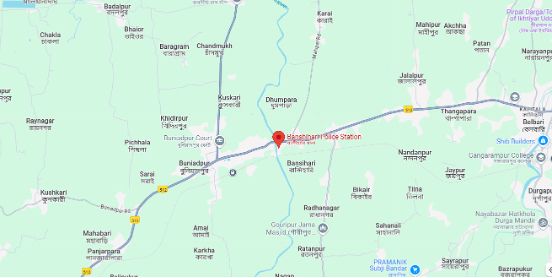

কিন্তু লেখাপত্রে যা দেখছি তাতে তো নিশ্চিত, শেষ পর্বে কেরী উঠে এসেছিলেন খিদিরপুরে। গৌতম জানাল, আরও একটা জায়গা আছে। তার নাম মাঠ খিদিরপুর। কড়খার পুবে। টাঙ্গন নদীর পশ্চিমে। ৪ নম্বর শিবপুরে। বলি তাকে, তাইলে চল সেখানে।

কড়খা এখন একটা গঞ্জ মতো জায়গা। এখানে এসে কথাটা বলতেই মানুষ জনও বলতে শুরু করলেন, আছে তো, তার রেকর্ডের নাম খিদিরপুর। কিন্তু আমরা ছোটো খিদিরপুর বলেই জানি।

সব থেকে উৎসাহী দীপঙ্কর কুণ্ডু। সে বলতে থাকল, টাঙ্গন নদীর পশ্চিম পাড়ে বাজে কানুর, কানুর। তার উত্তর-পশ্চিমে ছোটো খিদিরপুর, বড়ো বিলা—এই চারটি মৌজা নিয়ে কানুর বুথ। বাজে কানুর আর কানুর—একদা সম্ভ্রান্ত লোকদের বাসস্থান ছিল। এখন তাঁরা বাস উঠিয়ে বুনিয়াদপুরে থাকেন।

দীপঙ্করের মোটরবাইকে তার সঙ্গে চললাম ছোটো খিদিরপুরে। এখানে এখন ২৬ ঘর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। সবাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। ছোট্ট গ্রামটায় ঢুকতেই ফাঁকা জায়গা—খ্রিস্টানদের কবরস্থান। বোঝা যায় গ্রামটার উত্তরে বিরাট ফাঁকা মাঠ ছিল। এখনও আছে বিস্তর। অনেকটা জুড়ে তৈরি হয়েছে আদিবাসী স্কুলের বিরাট বিরাট বাড়ি। বামফ্রন্ট সরকার আমলেই সব কাজ শেষ। এখন ঠিক মতো পাঠ আরম্ভ কবে হবে দেখা যাক!

ভেতর ঢুকে দেখি যেন জনমানব শূন্য এক গ্রাম। জনৈক অসুস্থ বৃদ্ধ বসে আছেন। আর একজন মধ্যবয়স্ক বসে কী যেন করছেন। আছেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। আরও দু-এক জন। তাঁদের ছাড়িয়ে গেলে একটা ছোট্ট পুকুর, আমাদের জেলার এদিকের ভাষায় যাকে বলা হয় কুড়ি। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম বুড়ো মানুষটিকে পুকুরটির নাম। তিনি তার যে কী নাম বললেন বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মধ্যবয়স্ক মানুষটি জানালেন, পুকুরটার নাম রাঙাপুকুর। পুকুরের ধারে ধারে জলজ গাছ, বিশেষ করে বড়ো বড়ো পাতার শাপলা ফুলের গাছ। পুকুরটার পশ্চিম পাড়ে আমরা। দীপঙ্করই দৃষ্টিতে নিয়ে এল, কাকু দেখেন পুকুরের এই পাড়টা আশে পাশের এলাকা থেকে বেশ উঁচু—কয়েকটা ভাঙ্গা কলশির টুকরোও মাটি থেকে কুড়িয়ে আমার হাতে দিল, জায়গাটার প্রাচীনত্ব বোঝানর জন্য। পাড়ের ঢালুর নিচে, একটু পশ্চিম-দক্ষিণে বিরাট একটা আমগাছ—কী লম্বায়, কী বেড়ে। তার পাশে একটা বৃদ্ধ কাঁঠাল গাছ। কেরী তো গাছ পাগল লোক ছিলেন! ওঁর হাতের লাগানো নয়তো! শরীর-মনে একটা শিহরণ হল। মনে মনে চকিতে একটু হাসলামও।

টাঙ্গন নদীটা এখান থেকে কত দূর? দীপঙ্কর জানায়, ১ কিলোমিটারও নয়। মনে মনে একটা ভরসা পাই, হতেও পারে এটাই সেই খিদিরপুর!

ফিরছি। দীপঙ্করই জানাল কথাটা। ঐ যে স্কুলের বড়ো বড়ো বিল্ডিং, সে সব যখন তৈরি হচ্ছে, তখন বছর খানেক আগে, গ্রামের উত্তর দিকের এক বিঘার একটা উঁচু টিলার মতো ভিটা থেকে মাটি কেটে নিয়ে যায়। এখন আরও একটু নিশ্চিত হওয়া গেল।

এ গ্রামটা কেন বাছলেন কেরী! জায়গাটা একটু ফাঁকা। বিস্তৃত মাঠ। তাঁর কাজের পক্ষে সুবিধাজনক।

তখনকার মদনাবতী বংশীহারী থানায়। জেলা দিনাজপুর। এই ছোটো খিদিরপুরও বংশীহারী থানায়। এখানে বলার কথা হল, তখন মদনাবতী নামে একটা পরগনা ছিল। এখন গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুর এলাকার অন্ততপক্ষে পশ্চিম দিকের এলাকাগুলোও এই মদনাবতী পরগণার মধ্যেই ছিল। এসব বৃত্তান্ত কথায় কথায় পরে জানলাম, সাথী মহিউদ্দিনের কাছে।

এই ছোটো খিদিরপুরের পাশে তো টাঙ্গন নদী। নদী ঘেঁসে পশ্চিম পাড়ের গ্রামটার নাম কী? নাম তার কানুর। সেখানে টাঙ্গনের ঘাট। কানুরঘাট। ওপারে যাবার। কানুরঘাটের সামান্য উত্তর-পশ্চিমেই তো ছোটো খিদিরপুর।

বংশীহারী থানার আশেপাশে

এখন কতগুলো বৃত্তান্ত বলি। প্রথম কথা, ঢিটল থেকে যে রাস্তাটা নালাগোলার দিকে গিয়েছে সেটা অনেক আধুনিক। ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রট সরকারের আমলে তার পত্তনের সূচনা। রাস্তা যেখান দিয়ে যাবে, তার ধারে ধারে পি ডব্লউ ডি’র শিলা পোঁতা হল। দেশভাগের পর থেকেই কথা চলছিল, কিন্তু এতদিন হয়নি। তাই ‘বাস্তুবি’ লেখা শিলা যখন প্রোথিত হল, তখন বয়স্ক মানুষরা বলতে শুরু করেছিলেন, এবার তা হলে রাস্তাটা ‘বাস্তবিক’ই হবে!

যাই হোক, ১৯৭২ সালের দিকে পাকা রাস্তাটা হল। কিন্তু তখনও জমি যাঁদের গিয়েছিল, তাঁরা ক্ষতিপূরণ পাননি। অহীন্দ্র সরকার যখন এম এল এ হলেন, তখন তাঁরা সেই টাকা পেলেন। আমারও জানা ছিল না এত কাহিনী। যখন এদিক দিয়ে নালাগোলা বা অন্য কোথাও যাই, তখন মনে করেছি, এই রাস্তাটাই দিনাজপুর-মালদা সড়ক। সাথী মহিউদ্দিন, বলা ভালো, উইলিয়াম কেরী সেই ভ্রম কাটিয়ে দিলেন।

মহিউদ্দিনদের বাড়ি ছোটো পাটুল-এ। এখন যেমন গাঁয়ের পুবে পাকা রাস্তায় নেমে কিছুটা এলে এই গ্রামটা, অনেক দিন আগে গাঁয়ের পশ্চিমে, তার থেকে অনেক কম হাঁটলেই আদি মাটির সড়কটা। হয়তো হবে শাহী আমলের। এটাই সেই দিনাজপুর–মলাদহ রোড, সে বিষয়ে এখন আর মনে সন্দেহ রইল না। মহিউদ্দিনের বাড়ীর পশ্চিম দিকের জায়গাটা একটা স্টপেজ। ওখানে তখন একটা বিরাট বট গাছ ছিল, যা মহিউদ্দিনরা দেখেছে। তার নিচে ছিল বিলের মতো জলাভূমি। সেই জলায় বড়ো বড়ো নৌকা ভর্তি ধান আর অন্যান্য জিনিস-পত্র, টাঙ্গন নদীতে গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হত, আবার গ্রামেও নিয়ে আসা হত। এসবও দেখেছে মহিউদ্দিনরা। তার বয়স এখন ৫৭-৫৮ মতো হবে। সাহেবরা যাঁরা প্রতিবছর সড়ক ধরে উত্তর থেকে, ১৭ই আগস্ট মহামতি উইলিয়াম কেরীর জন্মদিনে মদনাবতীতে যেতেন, তাঁরা এখানে একটু জিরোতেন আর মহিউদ্দিনরা তখন ছোটো ছোটো—তাদের লজঞ্জুস খেতে দিতেন। ওরা তখন সেই সাহেবদের বলত—চীনাম্যান।

ছোটো পাটুল-এর দক্ষিণে আইহরা, তার ভেতর দিয়ে আর একটু দক্ষিণে বাবতৈল, তার দক্ষিণে উত্তর-চন্দ্রাইল, তার দক্ষিণে সিংহরি। এসব গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে সড়কটা সিংহরির উত্তরে মদনাবতী গাঁয়ে। মদনাবতীর পরে খোকশান গ্রাম, তারপরও গ্রাম তো আছেই, আছে বোধহয় ব্রাহ্মণী নদীটাও। সব লাগালাগি গ্রাম। কোনোটায় রাজবংশীর আধিক্য, কোনোটায় মুসলিম সম্প্রদায়ের। তারা সব একাকার হয়ে থাকেন। কোনো গাঁয়ে ছোটো ছোটো মন্দিরের মতো ঘর। ভেতরে পীরের ঘোড়া। সমন্বয়ের জীবনচর্যার প্রমাণ। চন্দ্রাইলের মণ্ডল রাজবংশী সম্প্রদায়ের, ছিলেন পীরোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী। মুলসিম মানুষের জন্য বছরে একদিন দিতেন খাওয়া-দাওয়া। সে দিন নিজে সব তদারকি করতেন—এ কাহিনী শোনাল মহিউদ্দিন। এই গ্রামগুলির মধ্যে এখন আইহরা দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার, বাবতৈলও তাই। চন্দ্রাইল মালদা জেলার বামনগোলা থানার মধ্যে। আবার সিংহরি তপন থানার, তারপরে মদনাবতী তো বামনগোলার। মাটির সড়ক ধরে ধরে যেতে যেতে যখন চন্দ্রাইল পড়ল, তখন তো টাঙ্গন যেন একেবারে পাশে। সিংহরির ক্ষেত্রেও তাই। চন্দ্রাইলের পরে মদনাবতীর দিকে যেতে উত্তরের মাঠের জমি ঢেউ খেলান। ছোটোনাগপুরের ল্যাজ তো এসব জায়গা! সে জন্য।

টাঙ্গন নদী

আর এদিকে ছোটো পাটুলের উত্তরের গ্রামটার নাম বড়ো পাটুল, তার উত্তরে জলিলপুর, তার সামান্য পশ্চিমে কবীরপুর, তার সোজা উত্তরে নাগনের পশ্চিম অংশ, তার পশ্চিমে টাঙ্গন নদী। তার পশ্চিম পাড়ে কানুর। আর কানুরের সামান্য উত্তর-পশ্চিম পাশেই তো ছোটো খিদিরপুর।

এত গ্রামের নাম শুনে, সুজন পাঠকের হয়তো মনে হচ্ছে, কত বড়ো এলাকার যেন গল্প! না। ৮/১০ কিলোমিটারের মধ্যে এই গল্পের শেষ।

পাঁচ

তাহলে তো বলাই যায়, উইলিয়াম কেরী মদনাবতীর পাট উঠিয়ে দিতে যখন বাধ্য হলেন, তখন এই ছোটো খিদিরপুরেই এসেছিলেন। ছোটো খিদিরপুরের বাসটা ছিল তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীন বাস-পর্ব। সে জন্য তাঁরা স্থায়ী ভাবে কিছু করেননি। কিন্তু সজনীকান্ত’র থেকে জানতে পারছি, এখানে একটা নীলকুঠি কিনেছিলেন। না, এখানে তার কোনো ধ্বাংসাবশেষ দেখতে পাইনি। হয়তো বিঘাখানেক নিয়ে যে স্তুপটা, নতুন স্কুল ঘর তৈরির সময় যা ধংস করে দিয়েছে, সেখানেই ছিল নীলকুঠিটা। বা হয়তো কেরীর মনোবাসনা ছিল, এখানে একটা নীলকুঠি করবেন। কিন্তু অল্প কয়েক মাস এখানে থেকেই, তো তাঁদের শ্রীরামপুরে চলে যেতে হল, অন্য মিশনারীদের পরামর্শে।

ছোটো খিদিরপুরই যে তাঁদের এতদ্ এলাকার শেষ আবাসভূমি হবে, তার অন্যন্য আরও কয়েকটি কারণও আছে, প্রথমত উভয় জায়গাই তখন বংশীহারী থানার অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, এই জায়গাটা মহিপালের আরও একটু কাছে—তখন সেখানকার নীলকুঠিতে আছেন কেরীর বন্ধু টমাস।

তা হলে বইয়ে দেখি খিদিরপুর, আর আমরা যে জায়গাটার নাম বলছি, সেটা ছোটো খিদিরপুর কেন! হতে পারে, মহাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের খিদিরপুর গ্রামটা হয়তো বড়ো, আর শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামটা ছোটো, তাই এর নাম ছোটো খিদিরপুর। পুস্তক রচয়িতারা হয়তো বাহুল্য বোধে ‘ছোটো’ শব্দটা বাদ দিয়েছেন। বা তখন হয়তো এ রকম ভাবনাই আসেনি!

যাইহোক, এখনকার নথিপত্রে গ্রামটার নাম ছোটো খিদিরপুর। আর আমরাও প্রায় নিশ্চিতই এই গ্রামটাই ছিল, কেরী সাহবের এতদ্ এলাকার শেষ আবাস স্থল।

প্রথমবার গিয়ে তো সব জানা যায় না। তাই আরেকবার বাংলাদেশের দিনাজপুরের সাথীদের নিয়ে গেলাম। কিন্তু তা ছিল মূলত একটা ঐতিহাসিক স্থান দেখা।

কয়েকদিন পরে, তৃতীয় বার গেলাম সাথী সকিরুদ্দিন আহমেদকে নিয়ে। বুনিয়াদপুর থেকে তাঁকে সহ করখা বাজারে এলাম। এখানে আরও একজন সাথীকে যুক্ত করা গেল আমাদের টিমে—মোহনলাল মাহাতো।

আজকে আমাদের আরও ভালো করে জানতে হবে।

তাই প্রথমে গেলাম ‘একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল’-এর সামনে। স্তুপের খোঁজ করলাম। জানা গেল—একটি নয় দুটি স্তুপ ছিল। সে দুটির সঠিক অবস্থান কোথায় হতে পারে সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করে আমায় জানালেন। জায়গা দুটির ফটো নেওয়া হল।

এই জায়গাটা কুয়ারসই মৌজার অন্তর্গত। ডাক নাম খাটাং পাড়া। স্কুলের সামনে আদি কালের একটা বিরাট পুকুর। অনেকটা মদনাবতীর মেঘডম্বুর দিঘীর মতো। এই সেদিন পর্যন্ত এসব স্তুপগুলি, মনে হয়, নীলকুঠির অবশিষ্ট হিসাবে টিকে ছিল। এই পাড়াটা আর পাশের ছোটো খিদিরপুর মৌজার সাঁওতাল পাড়াটা নিয়ে খাটাং পাড়া। একেবারে লাগালাগি। গ্রামবৃদ্ধ লক্ষ্মীরাম মুর্মুকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, তিনি মজা করে বললেন, ডাক নাম খাটাং পাড়া। ভালো নাম ছোটো খিদিরপুর।

ছোটো খিদিরপুরের সাঁওতাল পাড়ার সেই রাঙা পুকুরের পাড়ে আবার এলাম। এখন পুকুরের প্রায় সবটা জুড়ে লাল লাল বড়ো বড়ো শাপলা। বেলা হয়েছে, তাই কিছুটা মিইয়ে গিয়েছে। পাড়াবাসীরা বললেন, সকালে এলে দেখতে পেতেন কত বড়ো বড়ো সব শাপলা ফুল! যা দেখলাম, তাতেই মনটা ভরে উঠল। ফটো নিলাম। এই পুকুরটারও একটা সাঁওতালি নাম আছে, ডাক নাম অসুল পুখরি—মাছ চাষের পুকুর।

পাড়া ঘেঁসে পশ্চিমে আর একটা পুকুর—মলানি তার নাম। পুকুরটা পার হলে তার পশ্চিম পাড়ে কবরচরা (Grave Yard )। সাঁওতাল-খ্রিস্টানদের। এখানকার সকল সাঁওতাল আদিবাসী মানুষ খ্রিস্টান। কত সুন্দরভাবে কবরের উপরিভাগ তৈরি করেছেন! সাঁওতালদের নিজস্ব শিল্পশৈলী এই কবর নির্মাণের মধ্যেও ধরা আছে। মলানি পুকুর আর কবরচরার ফটো নেওয়া হল।

জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মীরাম দা জানালেন, ওঁদের পূর্বপুরুষরা কতদিন আগে এখানে এসেছেন তা বলতে পারবেন না। এর থেকেও জায়গাটার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটা ধারনা করা গেল। এর মধ্যে সাথী গুপিন মুর্মু, সাম্যব্রতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, একজনের কাছ থেকে কুয়ারসই মৌজার আর লক্ষ্মীরামদা ছোটো খিদিরপুরের মৌজা ম্যাপ নিয়ে এসেছেন। সেটেলমেন্টের ছাপান মৌজা ম্যাপ, যাকে নক্সা বা ঢাডি বলা হয়। কোনটা কত নম্বর দাগের মধ্যে পড়ছে, গ্রামবাসীরা তা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখাচ্ছেন। এসব দেখাদেখি আর কাগজে লেখালেখির মধ্যেই একজন বললেন, পাতলা চওড়া চওড়া ইট দিয়ে তৈরি একটা জায়গা আছে। কোথায়? জানা গেল কাছেই, রাঙা পুকুরের দক্ষিণ–পূর্ব কোণায়। অতএব চলো সেখানে।

শংকর মুর্মু নামে একজন সঙ্গীকে নিয়ে এসে দেখি, ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি একটা স্তুপ। তা আকীর্ণ হয়ে আছে সাঁওতালি ভাষায় ঝাঁওয়ার, মেরলেক আরও সব গাছ আর বনজ গুল্মে। এতক্ষণে মনে একটা বিশ্বাস জন্মাল এই ঢিপি হয়ে যাওয়া জায়গাতেই মহামতি উইলিয়াম কেরী শেষ কয়মাস স্বপরিবারে ছিলেন। এবং কাজ পাগল লোকটি এ কয়মাসেও কিছু কাজ তো নিশ্চয়ই করেছেন! বাংলাদেশ দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর শহরে প্রাতঃস্মরণীয় গবেষক, মেহেরাব আলি খুব জোরের সঙ্গে যে লিখেছেন, উইলিয়াম কেরী একটা ধর্মমূলক পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন মদনাবতী থেকে, তা বোধ করি এই ছোটো খিদিরপুর থেকে। কারণ ছাপার যন্ত্রটা তাঁর সঙ্গেই ছিল। সজনীকান্তের লেখায় জেনেছি,

‘মুদ্রন যন্ত্রটি লইয়া সেখানে নতুন সংসার পাতিলেন।’

সঙ্গে ছিলেন ছাপার কাজে পারঙ্গম ফাউন্টেন ও কেরীর ১৬ বছর বয়েসী বড়পুত্র ফিলিপ, যার ছাপার কাজ শিখে যাবার কথা।

আমরা প্রায় নিঃসন্দেহ যে, এখানে এই ছোটো খিদিরপুরেই ছিল মহামতি কেরীর দিনাজপুরে শেষ আবাসস্থল। আর ছোটো খিদিরপুর ও কুয়ারসই মিলে ছিল তাঁর কর্মস্থল। তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, তাতে বলা যায়, তাঁর কর্মস্থল আরও বড়ো এলাকা জুড়েই ছিল।

এই হল আবিষ্কারের আনন্দ।

পরিশিষ্ট

- মৌজা কুয়ারসই – জে এল নং – ২৭১

- একলব্য স্কুল নির্মিত হওয়ায় নিশ্চিহ্ন স্তুপ বা ঢিপি দুটির একই দাগ – ২৭১

- সামনের বিরাট পুকুরটি – দাগ নং-২৮১

- মৌজা – ছোটো খিদিরপুর – জে এল নং -২৭৫

- কবরচরা (Grave Yard ) দাগ নং -১৯১

- মালানি পুকুর – দাগ নং – ১৮৯

- রাঙ্গাপুকুর বা উসলি পুখুর – দাগ নং – ২১২

- আম গাছ – দাগ নং – ২১০ (দ্বিতীয় বারেই গিয়ে দেখেছি কর্তিত হয়ে গিয়েছে )

- বনজ গাছ ও গুল্মে আকীর্ণ স্তুপ বা ঢিপি – দাগ নং – ২১৫

সূত্র

- সজনীকান্ত দাস, উইলিয়ম কেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

কবরচরার ছবি দিলে ভালো হত। খুব ভালো আবিষ্কার। এভাবেই চলুক আপনাদের অজানাকে জানার অভিযান। উইলিয়াম কেরি সত্যি বাংলা ইতিহাসে এক আশ্চর্য পুরুষ। 🙏