প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরের খোঁজে

প্রথম অধ্যায়

একটা দেশের ইতিহাস জানার জন্য তার প্রযুক্তির ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ইতিহাস জানা প্রয়োজন। সেই ইতিহাসের খোঁজেই আমাদের এই যাত্রা, সময়ের বিপরীতক্রমে একটি যাত্রা। আসুন বসুন আমার টাইম মেশিনে, চলুন প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরের খোঁজে।

প্রাচীনতম হিন্দু মন্দির যা এখনও মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় আছে, কোথায় দেখতে পাবেন? উত্তর সহজ নয়। তাছাড়া আমরা হিন্দু বলতে কী বোঝাই আর মন্দির বলতে কী বোঝাই সেটাও ভেবে দেখতে হবে। সে প্রশ্নের উত্তর ধীরেসুস্থে খোঁজা যাবে। বরং তার আগে আমাদের যাত্রাটা একটু এগিয়ে রাখি। এই যাত্রায় সবার প্রথমে গিয়ে ঠেকবো কর্ণাটকের আইহোলেতে। বাঙালিরা আইহোলেকে ভুল করে আইহোল বলেন। আইহোলেকে হিন্দু মন্দির তৈরীর ওয়ার্কশপ বলা হয়। শতাধিক মন্দির আইহোলেতে। পাথরের তৈরি কাঠামোভিত্তিক মন্দির (structural temple), এত বড় আকারের, এত সংখ্যায়, এরকম আস্ত অবস্থায়– তার আগে বিশেষ দেখা যায় না। অথচ আইহোলে তো অনেক পরবর্তী যুগের – ষষ্ঠ শতাব্দীর- চালুক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী। তার আগে কী ছিল?

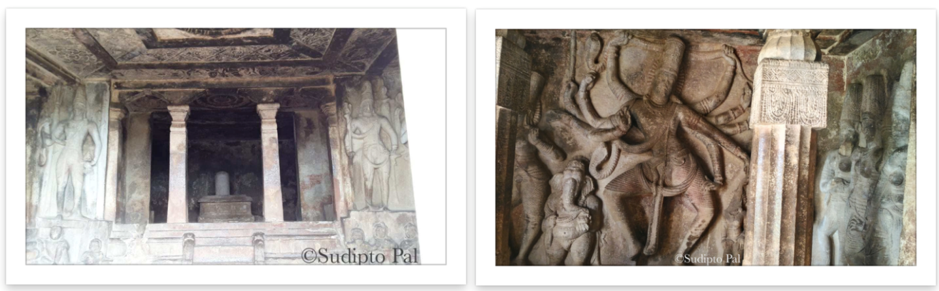

উত্তর আছে আইহোলেতেই। আইহোলের প্রাচীনতম মন্দির বলে অনুমান করা হয় লাড়খান মন্দিরকে। এই মন্দির ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন পাথরের মন্দিরটি কাঠের মন্দিরের আদলে তৈরি (ছবি নং ১, ২)। কারণ, তার আগের যুগে মন্দির কাঠ দিয়েই বেশি তৈরি হতো। সেগুলো আজ অবধি আস্ত থাকার কথা নয়। যাই হোক লাড়খান মন্দির কাঠ ও পাথরের সন্ধিক্ষণকে সূচিত করে- পাথরের মন্দিরের যুগ শুরু হয়েছে, কিন্তু কাঠের শৈলী শিল্পীরা ধরে রেখেছে।

ছবি – ১, ২

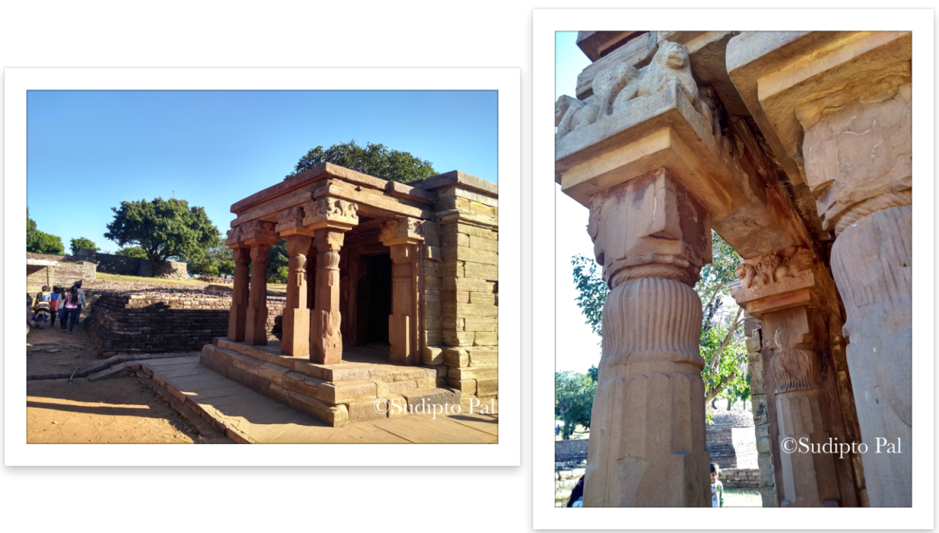

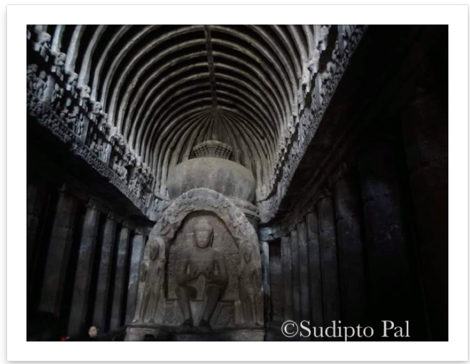

এছাড়াও আরেকটা উত্তর লুকিয়ে আছে আইহোলেতে। রাবণফাঁড়ি (ছবি নং ৩, ৪)। এটি গুহামন্দির। অর্থাৎ কাঠের মন্দিরের পাশাপাশি ছিল গুহামন্দির। রাবণফাঁড়ির থেকে পুরানো গুহামন্দির কোথায় ছিল? চলুন, আরেক শতক আগে। অজন্তা- পঞ্চম শতক- বকাটক রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি। তবে অজন্তার গুহাগুলি হিন্দুমন্দির নয়। এগুলি বৌদ্ধ স্থাপত্য। মনে রাখতে হবে, গুপ্ত পূর্ব যুগে হিন্দুশিল্পের থেকে বৌদ্ধ শিল্পেই বেশি বিনিয়োগ হত। সাতবাহনেরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধ শিল্পেরই বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, হিন্দু শুঙ্গ রাজাদের যুগেও বৌদ্ধ স্থাপত্যেই বেশী বিনিয়োগ হত, এবং গুপ্তরা হিন্দু হলেও দুটি ধর্মের শিল্পকে একই গুরুত্ব দিয়েছেন – যা সেই যুগের ভারতবর্ষের সেকুলারিজমের পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ চালুক্যরাই প্রথম বড় রাজবংশ যারা বৌদ্ধ ধর্মের থেকে হিন্দু ধর্মের শিল্পে বেশি বিনিয়োগ করেন। যাই হোক, অজন্তার সমসাময়িক আরেকটি গুহাসমূহ ছিল। অজন্তার মত বর্ণময়ী সে নয়, ভাস্কর্যের আড়ম্বরও অজন্তার থেকে কম, কিন্তু আমাদের যাত্রায় তার গুরুত্ব অনেক। উদয়গিরি – মধ্যপ্রদেশের বিদিশায়।

গুহামন্দিরকে মন্দির হিসাবে ধরলে উদয়গিরি অবশ্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তরগুলির একটি। আইহোলে-এর আগে ভারতে কাঠামোভিত্তিক স্থাপত্য কম। গুহা বা টিলা কেটে স্থাপত্যই বেশি তৈরি হত – এতে পাথর স্থানান্তরিত করার ঝামেলা কম। উদয়গিরি পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী। উদয়গিরি বিখ্যাত সুবিশাল শিলাকর্তিত বরাহমূর্তির জন্য (ছবি নং ৬)- যিনি নিজের নাকের ডগা দিয়ে জলনিমজ্জিতা পৃথিবী বা ভূদেবীকে মহাপ্লাবনের জল থেকে টেনে তুলেছেন। এই নাটকীয় দৃশ্যের রূপায়ণ একটা পরিণত শিল্পবোধের পরিচয় দেয়। আর আছে শিবের মুখলিঙ্গ (ছবি নং ৮)। আর আজ যে রূপে অনন্তশায়ী বিষ্ণুকে দেখি আর দশভুজা মহিষমর্দিনী দুর্গাকে দেখি (ছবি নং ৫, ৭) প্রায় সেই রূপই আমরা আজ থেকে ১৬০০ বছর আগে উদয়গিরিতে দেখি। অর্থাৎ এর পরবর্তী ১৬০০ বছরে হিন্দু আইকোনোগ্ৰাফির খুব নাটকীয় পরিবর্তন হয়নি – সংযোজন অবশ্যই হয়েছে। অর্থাৎ উদয়গিরি বেশ পরিণত আইকোনোগ্ৰাফির ইঙ্গিত দেয়। একটা পরিণত আইকোনোগ্ৰাফি দেখলে প্রশ্ন জাগে তার পূর্বসূরীরা কোথায় লুকিয়ে আছে?

এই প্রসঙ্গে বলি উদয়গিরির দুর্গাকে (ছবি নং ৫) মহিষাসুরমর্দিনী না বলে মহিষমর্দিনী বলা ভাল; যেখানে মহিষটি মানবসদৃশ (anthropomorphic) নয়, সিংহও নেই। বাদামি (ষষ্ঠ শতক), আইহোলেতেও তাই, যদিও আইহোলেতে সপ্তম শতকে সিংহ যোগ হয়েছে। সপ্তম শতকে আমরা মহাবলীপুরমে মানবসদৃশ মহিষাসুর দেখতে পাই এবং ওখানে গুহাটিকে মহিষাসুরমর্দিনী কেভ নাম দেয়া হয়েছে।

ছবি – ৩, ৪

ছবি – ৫, ৬

ছবি – ৭, ৮

এতো গেল গুহামন্দির। কিন্তু কাঠামোভিত্তিক মন্দির কি আইহোলের থেকে পুরানো নেই? আছে। এই বিদিশাতেই আছে। সাঁচী স্তূপের পাশে গুপ্তযুগের “গুপ্ত টেম্পল ১৭” (ছবি নং ৯, ১০)। ছোট্ট সাদামাটা মন্দির। মন্দিরের গায়ে যেমন অনেক অনেক মূর্তি থাকার কথা তেমন নেই। খালি থামের মাথায় কিছু সিংহ। থামের মাথায় ছিল উল্টোনো পদ্মফুলের আবরণ, যেটি বৌদ্ধ শিল্পরীতিতে দেখা যায়। মনে করুন অশোকস্তম্ভের কথা, যার একাংশ হল ভারতের জাতীয় প্রতীক। অশোক স্তম্ভের মাথায়েও আছে উল্টোনো পদ্মফুল, আর তার মাথায় চারটি সিংহ। এখানেও তাই; খালি পার্থক্য হল অশোক স্তম্ভ অনেক বেশি কারুকার্যমণ্ডিত ও সিংহগুলো দাঁড়ানো।

ছবি – ৯, ১০

বেশি কিছু না থাকলেও টেম্পল ১৭-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। কারণ এটি প্রাচীনতম প্রাপ্ত কাঠামোভিত্তিক মন্দিরের একটি। এটি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ মন্দির ছিল। এর সমসাময়িক একই শৈলীর হিন্দু মন্দির- গুপ্তরাজাদেরই তৈরী- মধ্যভারতে অল্প কয়েকটি আছে (যেমন কঙ্কালী দেবী মন্দির– মধ্যপ্রদেশের তিগাওয়াতে)। গুপ্তযুগেই বরাহমিহির রচনা করেন বৃহৎ সংহিতা – মন্দির শিল্প ও আরও অন্যান্য শিল্পের গাইডলাইন। এটি প্রাচীনতর বিভিন্ন শাস্ত্রের সংকলন – অর্থাৎ এই শৈলীগুলি আগেও ছিল, উনি সংকলন করেন। গুপ্তযুগ থেকে মন্দির শিল্পের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন শুরু হয়।

চালুক্য আর গুপ্তযুগ তো দেখলাম। এবার প্রশ্ন আসে, গুপ্ত যুগের মন্দিরগুলোর থেকে পুরানো কি কিছুই পাওয়া যায় নি? মজার ব্যাপার যে উত্তরটা এই বিদিশাতেই আছে! পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এটি বিশদে দেখব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

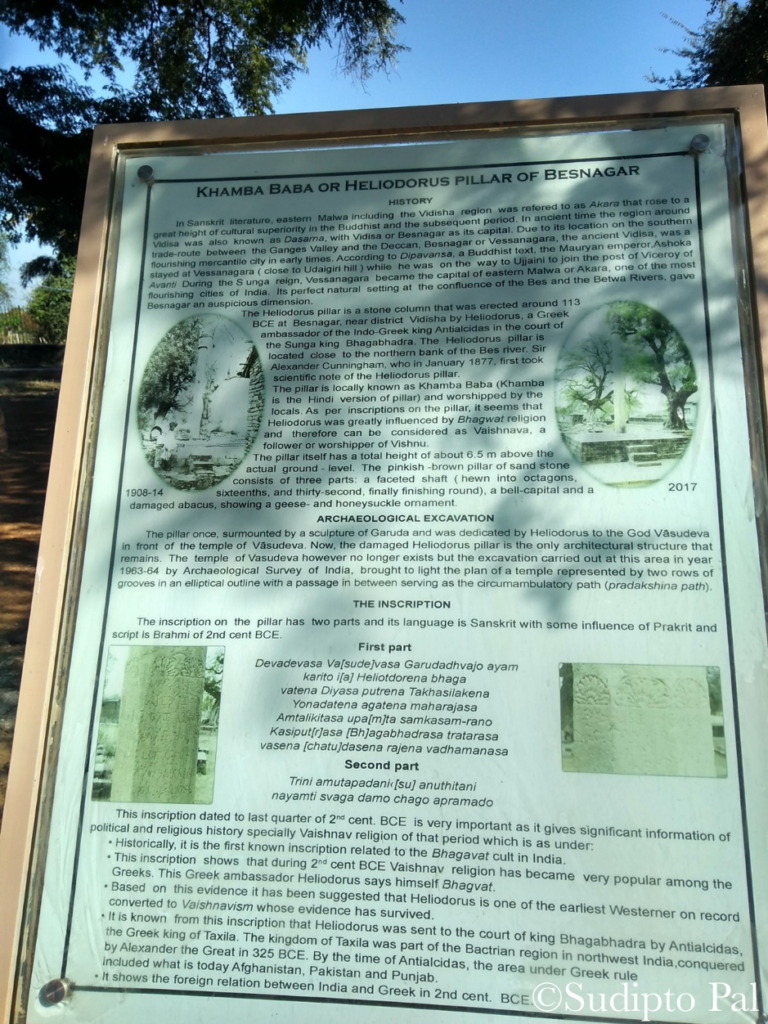

গুপ্তযুগের মন্দিরগুলোর থেকে পুরানো কি কিছুই পাওয়া যায় নি? অজন্তা, ভজা-কারলা, সাঁচী, ভরহুত- এভাবে আরো ৬০০ বছর পিছোনো যায়- কিন্তু এগুলি সবই বৌদ্ধ স্থাপত্য। তাহলে কি হিন্দু শিল্প শুধু কাঠ আর ইঁটের মন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল? হয়তো তাই। কাঠ-ইঁট ভঙ্গুর। দু-আড়াই হাজার বছর পর তাদের চিহ্ন পাওয়া কঠিন। কিন্তু কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। যেমন ঐ বিদিশাতেই-হেলিওডোরাস পিলার। মোটামুটি দ্বিতীয় পূর্বশতকে তক্ষশীলা থেকে আসা গ্ৰীক দূত ও ভাগবত হেলিওডোরাস এটি বানান বাসুদেবকে নিবেদন করে। এতে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা সংস্কৃত ঘেঁষা প্রাকৃতে বাসুদেবের বন্দনা করা হয়েছে। বুদ্ধের মতো না হলেও, বাসুদেবের জনপ্রিয়তা যে ব্যাক্ট্রিয়ার ইন্দো গ্ৰীক রাজ্যে ভালমতই ছিল তার প্রমাণ এই পিলার। এছাড়া সমসাময়িক ব্যাক্ট্রিয়ার কিছু মুদ্রাতেও বাসুদেব অঙ্কিত আছেন। আমি বিষ্ণু বা কৃষ্ণ না বলে বাসুদেব বলছি কারণ এই নামটিই এখানে লিখিত আছে। বৈষ্ণব না বলে ভাগবত বলছি কারণ হেলিওডোরাস নিজেকে ভাগবত বলেছেন। (ছবি নং ১১ , ১২, ১৩)

ছবি – ১১, ১২

ছবি – ১৩

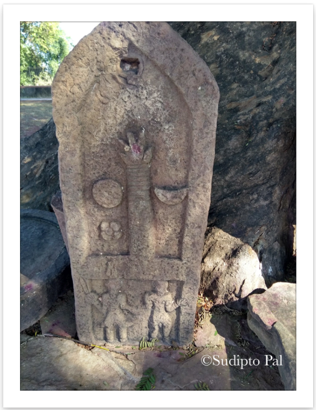

এই পিলারটি আসলে একটি মন্দিরের সামনের স্তম্ভ (এখন যেমন মন্দিরের সামনে ধ্বজাস্তম্ভ বা দীপস্তম্ভ থাকে)। মূল মন্দিরটি কাঠ বা ইঁটের, তাই তার আর কোনো অবশেষ নেই। এই পিলারের আশেপাশে রাখা শিলার মধ্যে, যেগুলো সম্ভবতঃ আশপাশের থেকে খুঁড়েই পাওয়া গেছে, আছে আসিরীয় দেবী ইশ্তারের মন্দিরের মত চাঁদ, সূর্য, তারার দৃশ্য। তবে সাদৃশ্যটা কাকতালীয় হতে পারে। (ছবি নং ১৪, ১৫)

ছবি – ১৪, ১৫

আবার ফিরে যাই দক্ষিণে। তার আগে বলি তামিল সঙ্গম যুগের (৩য় পূর্বশতক থেকে ৩য় শতক) দুটি ইঁটের মন্দির তামিলনাড়ুর সালুবনকুপ্পম ও বেপত্তুরে পাওয়া গেছে। এখানে ইঁটের কিছু দেয়াল ও মেঝে ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। এই দুটি মন্দিরের উপরে পরবর্তীকালে পল্লব রাজারা দুটি গ্রানাইটের মন্দির বানায়। পল্লবদের মন্দিরগুলি যথাক্রমে মুরুগন ও পেরুমলের মন্দির অর্থাৎ শৈব ও বৈষ্ণব মন্দির ছিল। তবে ইঁটের মন্দিরগুলো কোন দেবতাদের ছিল সেটা আমি ঠিক জানি না। এবার চলুন অন্ধ্রে।

অন্ধ্রপ্রদেশের গুডিমল্লমের শিবলিঙ্গ (ছবি নং ১৬) – যার গায়ে খচিত আছে ব্যাধরূপী শিব- বলা হয় এই লিঙ্গটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় পূর্বশতকের (অনেকের মতে এটি আরো শ’ দুয়েক বছর পরের)। যে মন্দিরে এই লিঙ্গটি আছে, সেটি অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের। এই লিঙ্গটি তৃতীয় পূর্ব শতকেরই হোক আর প্রথম শতকের, অন্ততঃ এই শৈলীর লিঙ্গ যে অনেক পুরানো তার একটা বড় প্রমাণ হল উজ্জ্বয়িনী থেকে পাওয়া দ্বিতীয় পূর্বশতকের কিছু মুদ্রা এবং মথুরা মিউজিয়ামে রাখা একই রকম দেখতে প্রথম শতকের একটি লিঙ্গ। তা ঐ ব্যাধরূপী শিবের দুই চোখ নাকের অগ্ৰভাগে চেয়ে আছে (নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি), যেটা পরবর্তীকালের শিবের আইকোনোগ্ৰাফিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, আমরা দেখতে পাই। আর লিঙ্গ তো আছেই। অর্থাৎ শৈব আইকোনোগ্ৰাফির সূচনাও ঐ যুগেই বা তার পূর্বেই হয়েছে। ঐ নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি হরপ্পার বিখ্যাত প্রিস্ট কিং-এর মূর্তিতেও আছে, তবে তার সাথে শিবের কোনও যোগ আছে কিনা জানা নেই।

ছবি – ১৬

এই হেলিওডোরাস পিলার এবং গুডিমল্লমের লিঙ্গ পরোক্ষভাবে সাক্ষী হয়ে আছে প্রাচীনতম কিছু হিন্দু মন্দিরের, বৈষ্ণব এবং শৈবধর্মের আদিরূপের। মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়ে গেলেও এই স্তম্ভ আর লিঙ্গ তাদের গল্প বলে চলে।

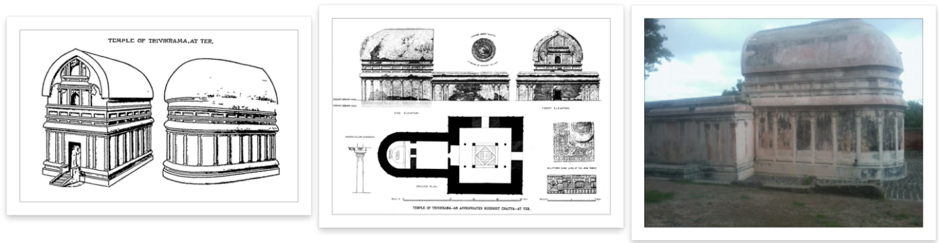

আরেকটা মন্দিরের কথা বলি। ত্রিবিক্রম মন্দির, তের, মহারাষ্ট্র। এটি দেখলে মনে হবে যেন কার্লা বা অজন্তার একটি বৃত্তায়তাকার (apsidal shape) চৈত্যগৃহকে তার গুহার আবরণ খুলে বের করে আনা হয়েছে। এটি সম্ভবতঃ একটি বৌদ্ধ চৈত্যগৃহকে চালুক্যযুগে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত করার ফল। মূল চৈত্যগৃহটি আনুমানিক প্রথম পূর্বশতকে তৈরী। মন্দিরটি পাথরের নয়। ইঁটের। এটির টিকে থাকাটাও বেশ বিস্ময়কর। অনেকের মতে এটি অবশ্য শুরু থেকেই বৈষ্ণব মন্দির ছিল, যেটি বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলী অনুযায়ী বানানো হয়েছিল। হিন্দু মন্দির হিসাবে তৈরী হোক বানা হোক, হিন্দু মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত মন্দিরগুলির মধ্যে এটি প্রাচীনতমগুলির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি – ত্রিবিক্রম মন্দিরের অভ্যন্তর যদি বৃত্তায়তাকার বৌদ্ধ চৈত্যের মতো হয়, এর বহির্ভাগ সপ্তম শতকের মহাবলীপুরমের পঞ্চরথ মন্দিরের একটির মত। গুহাচৈত্য ছাড়া সেযুগের কোনও বৃত্তায়তাকার চৈত্যের অবশেষ এখন নেই, যার ফলে তাদের বহির্ভাগ কেমন হত জানা সম্ভব নয়। পাশাপাশি রাখছি তুলনার জন্য। ছবি ১৭: তের ত্রিবিক্রম, ছবি ১৮: ইলোরার বৃত্তায়তাকার বৌদ্ধ চৈত্য, ছবি ১৯: মহাবলীপুরমের পঞ্চরথের একটি।

ছবি – ১৭

ছবি- ১৮

ছবি- ১৯

বৌদ্ধধর্মে চৈত্য ও স্তূপের গুরুত্ব বেশি। স্তূপ free standing structure নয়, অতএব প্রযুক্তিগতভাবে মন্দিরের দলে রাখছি না (যদিও সাংস্কৃতিকভাবে রাখা যায়, কারণ মন্দিরের অনেক কাজ – যেমন ভাস্কর্য শিল্প প্রদর্শনের উপাসনাস্থলের কাজ সাঁচী-ভরহুতের মত বড় স্তূপগুলো করত)। চৈত্য কিন্তু ইঁটকাঠ দিয়ে তৈরি হতো বাড়ির মতো করে, অথবা অজন্তা-ভজা-কারলার মত গুহা খুঁড়ে। চৈত্যকে প্রযুক্তিগত ভাবে মন্দির বলা যায়। রাজস্থানের বৈরাটের ইঁটের সুবিশাল বৌদ্ধ চৈত্য-মন্দির তৃতীয় পূর্ব শতকে অশোকের সময়ে তৈরী। এখন এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। অশোক এখনকার বুদ্ধগয়ায় (মহাবোধি মন্দিরের জায়গায়) এবং ভরহুতে বৌদ্ধ মন্দির বানিয়েছিলেন। অশোক পূর্ববর্তী যুগে চৈত্যও বিশেষ পাবেন না, হয়তো সে যুগে বৌদ্ধ শিল্পেও বিশেষ বিনিয়োগ হতো না। অথবা চৈত্যর গুরুত্ব বৌদ্ধদের কাছে কম ছিল, কিংবা ইঁট কাঠের ছোট খাটো চৈত্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

অশোকের সময় এবং তার পরের দুই শতকে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের একটা প্রযুক্তিগত বিপ্লব হয় যার অনেক চিহ্ন এখনও দেখতে পাই:

– আজীবক সম্প্রদায়ের লোমশ ঋষি গুহা- প্রথম বড় গুহা শিল্প।

– সাঁচী ও ভরহুত স্তূপ- ভরহুতের বড় বড় দেয়াল ও ভাস্কর্যগুলো কলকাতা যাদুঘরেই আছে। অশোকের তৈরী হলেও, সাঁচী ও ভরহুতে এখন যা দেখি তা মূলত ওনার পরের দুই শতকে তৈরী।

– মৌর্য পালিশ- উদাহরণ পাটনা মিউজিয়ামের দিলদারগঞ্জ থেকে পাওয়া যক্ষী। ভরহুত ও লোমশ ঋষি গুহাও মৌর্য পালিশের উদাহরণ।

– মথুরা ভাস্কর্যসমূহ- এটি অশোকের পরের শতকে। এখানে প্রথম যুগে বৌদ্ধ শিল্পকলা, গ্ৰীক দেবদেবী ও সেকুলার শিল্পকলা বেশি দেখা যায়, আর কুষাণ যুগ থেকে বৈষ্ণব আর তারপর শৈব আর্ট দেখা যায়। এছাড়া অহিচ্ছত্রেও মোটামুটি প্রথম শতক থেকে একইরকম শিল্পকলার সংগ্রহ দেখা যায়।

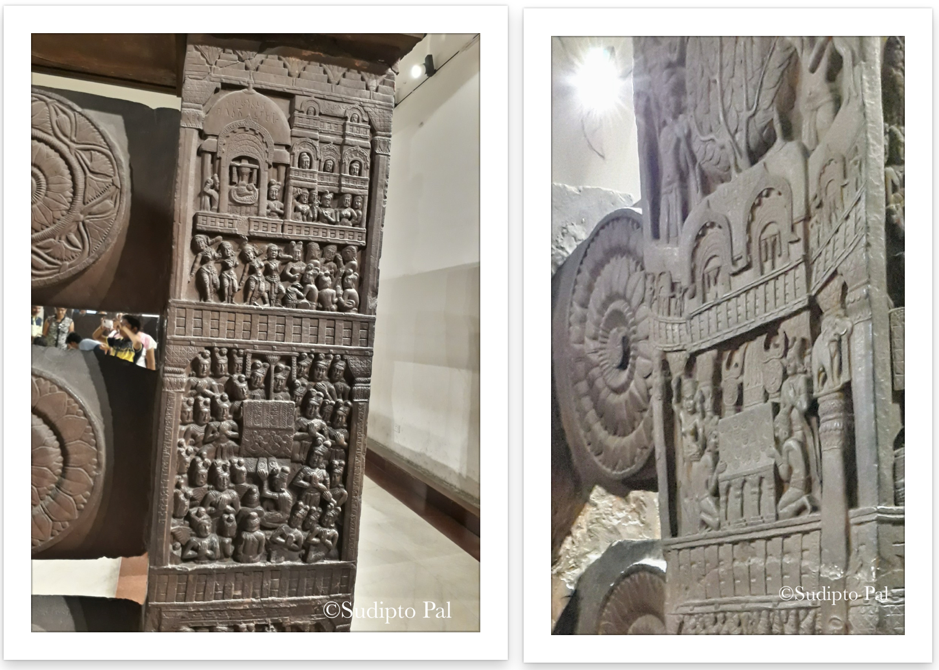

আবার ফিরে যাই অশোকের সময়কার বৈরাটের মন্দিরে। এখন এর ভিত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাহলে সে যুগের গোলাকার চৈত্যমন্দিরগুলো কীরকম হত জানার কোনও উপায়ই কী নেই? আছে, কলকাতায় বসে জানার উপায় আছে। কলকাতা জাদুঘরের অন্যতম একটি সংগ্রহ হল, ভরহুতের দ্বিতীয় পূর্বশতকের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপের অবশেষের সংগ্রহ। বিশালাকার সব দেয়াল জাদুঘরে এনে বসানো রয়েছে। এমনই একটি দেয়ালে একটি গোলাকার মন্দিরের ভাস্কর্য উৎকীর্ণ আছে।

বৈরাটের মতই একটি গোলাকার পরিধিবিশিষ্ট মন্দিরের রেপ্লিকা এবং মহাবোধি মন্দিরের আদি রূপের রেপ্লিকা ভরহুতে (ছবি ২০, ২১) দেখা যায়। কলকাতা জাদুঘরে যখন ভরহুতের ছবি তুলছিলাম, জানতামও না ভরহুতের ঐ দেয়ালগুলিতে আরও পুরানো কিছুর প্রতিকৃতি আমার ছবিগুলোতে উঠে আসছে! ছবি নং ২১-এ যে গাছ-আলা মহাবোধি মন্দির দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করুন সেটি গোলাকার (পিলারটি দ্বিমাত্রিক, তবে গোল ভাবটা curvilinear perspective ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে)। তখন গোল মন্দিরের চল ছিল, পরে হিন্দু বৌদ্ধ সব মন্দিরই আয়তাকার হয়ে যায়। জমির ভাগাভাগি আয়তাকার হলেই সুবিধে, কিন্তু স্তূপকে ঘিরে পরিক্রমা করা হয়তো গোল মন্দিরেই সুবিধে। এখনকার পিরামিড আকারের মহাবোধি মন্দির গুপ্তযুগে তৈরী; আদি মহাবোধি মন্দির গোলাকার ছিল।

ছবি – ২০, ২১

মহাবোধি মন্দির সম্পর্কে আরেকটা কথা বলি। শুঙ্গ শাসনকালে এটি গোলাকার ছিল, আর গুপ্তযুগে পিরামিডাকার চূড়া বিশিষ্ট আয়তাকার ছিল। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে এটি কীরকম ছিল? অনেকের মতে দ্বিতীয় শতকেও অর্থাৎ কুষাণ যুগেও এটির পিরামিডাকার চূড়া ছিল। ঐখান থেকেই পাওয়া একটি দ্বিতীয় শতকের পোড়ামাটির টালিতে (ছবি নং ২২) পিরামিডাকার চারতলা চূড়াবিশিষ্ট মন্দির খচিত আছে। এই টালিটি ছোট্ট রেপ্লিকা হতে পারে, কিন্তু এটিতে বিশালতা ফুটিয়ে তোলার জন্য মন্দির চূড়ার চারটি তল, এবং আশেপাশে অনেকগুলি ছোট স্তূপ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ছোট্ট পরিসরে একটা বিশাল জিনিসের বিশালতা ফুটিয়ে তোলার একটা বুদ্ধিদীপ্ত চেষ্টা। পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতের পিরামিড-চুড়ো মন্দির আর দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার প্যাগোডা শৈলীর মন্দিরের একটি পূর্বসূরী যে এই মন্দিরটি – সেটা আমরা বুঝতে পারছি। আর এটাও বোঝা যাচ্ছে হিন্দু মন্দির না হোক, গুপ্তযুগের কয়েকশ বছর আগেও বিশাল বহুতল মন্দির ইঁট দিয়ে তৈরী করা হত। হয়তো এটিই একমাত্র এরকম মন্দির ছিল না সে যুগে, কিন্তু ইঁটের অস্থায়িত্বের জন্য হয়তো এখন এদের অস্তিত্ব নেই। তবে ভরহুতের দেয়ালে বা ঐ টালিতে থেকে যাওয়া রেপ্লিকা দেখে যে আমরা তাদের ব্যাপারে এত কিছু আজকের দিনে জানতে পারছি তাই বা কম কীসে? এগুলোকে ঐযুগের ফোটোগ্রাফি বললে ভুল হয় না!

ছবি নং-২২

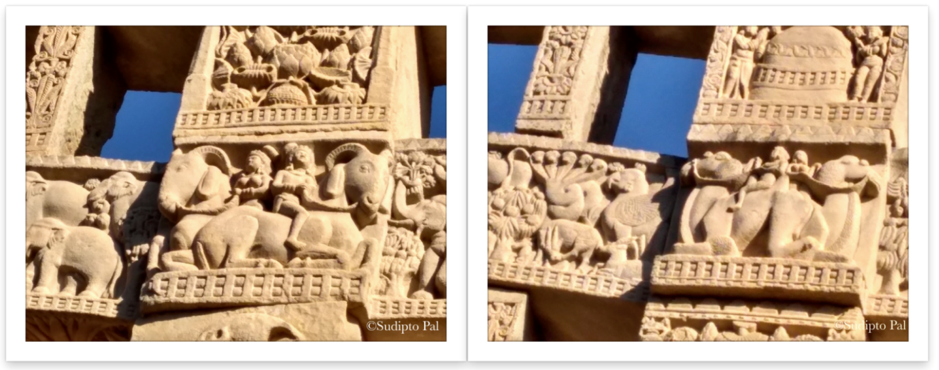

ভরহুতের পর আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে এবার একটু সাঁচীর গল্প করি। তার আগে বলি প্রাচীনতম মন্দিরের খোঁজ করতে গিয়ে সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপের গল্প করা কেন? কারণ, মন্দির মানে তো শুধু একটা বাড়ী নয়, মন্দির একটা শিল্পক্ষেত্র, সংগ্ৰহশালা। মন্দিরের ইতিহাস মানে আইকোনোগ্ৰাফির ইতিহাস। মহিষমর্দিনী দুর্গা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, লিঙ্গরূপী শিব- এগুলো একেকটা আইকোনোগ্ৰাফি। এই আইকোনোগ্ৰাফিগুলোর অদ্যাবধি প্রাপ্ত আদিতম রূপগুলোর কয়েকটি উদয়গিরিতে আমরা দেখেছি। তেমনি সামনের পায়ে দাঁড়ানো সিংহ (ছবি নং ২৩), শালভঞ্জিকা (ছবি নং ২৪), থামকে অবলম্বন দেয়া যক্ষ (ছবি নং ২৫), পাঁচ মাথাআলা সাপ (ছবিনং ২৭)- এগুলোও একেকটা আইকোনোগ্ৰাফি- যাদের আরো ২২০০ বছর ধরে হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পে ব্যবহার করা হয়েছে- ভারতে, থাইল্যান্ডে, কম্বোডিয়াতে। এদের আদিরূপ দেখতে পাবেন সাঁচীর তোরণগুলিতে। সাঁচীর তোরণ শুঙ্গ রাজত্বকালে তৈরী, দ্বিতীয় পূর্বশতকে। আবার সাঁচীতে এমন অনেক আইকোনোগ্রাফি পাবেন যা পরবর্তীসময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন ডানাওয়ালা সিংহ (ছবি নং ২৫), লাগাম দিয়ে টানা ভেড়া (ছবি নং ২৬)। এমন নয় যে এই আইকোনোগ্রাফিগুলোর শুরু এখান থেকে, তবে এদের প্রথম বড় আকারের নিদর্শন এই সাঁচী বা তার সমসাময়িক স্তূপগুলোতেই। এগুলি হয়তো তখন প্রচলিত দেশ বিদেশের বিভিন্ন লৌকিক আইকন থেকেই নেওয়া, আবার কিছু কিছু হয়তো নতুন কল্পনা।

সাঁচী সুসজ্জিত তোরণগুলো নির্মাণের জন্য ইন্দো-গ্ৰীক রাজ্যের অনেক কারিগর এসেছিল, যার ফলে গ্ৰীক, পারসিক, আসিরীয়, সুমেরীয় ইত্যাদি শিল্পের প্রভাব আশ্চর্যের নয়। সিংহস্তম্ভ অনেকটাই পারস্যের থেকে অনুপ্রাণিত। ডানাওয়ালা সিংহ হয়তো এসেছে সুমের-ব্যাবিলন থেকে (গ্ৰীকদের হাত ঘুরে), পাঁচ মাথা ওয়ালা সাপ হয়তো এসেছে ভারতেরই লোকাচার থেকে (সুমেরীয় সংস্কৃতিতেও সাত মাথা ওয়ালা সাপ ছিল, যদিও ঠিক সাঁচীর মতো নয়, অনেক বেশী মানবসদৃশ)। যাই হোক আইকোনোগ্রাফির ইতিহাসে যাচ্ছি না, কারণ সেটি বেশ জটিল বিষয়। একাধিক মাথা ওয়ালা সাপ বিষ্ণুর পিছনেও থাকে, বুদ্ধের এবং পার্শ্বনাথের পেছনেও থাকে, আবার স্বাধীনভাবেও পূজিত হয়। সেই অর্থে সাঁচীর তোরণগুলিকে ভারতীয় আইকোনোগ্রাফির আদি সংগ্রহশালা বললে ভুল হয় না। এর থেকে পুরানো এত বড় আকারের শিল্প ভারতে নেই, বা থাকলেও তার অবশেষ নেই।

ছবি – ২৩, ২৪, ২৫

ছবি -২৬, ২৭

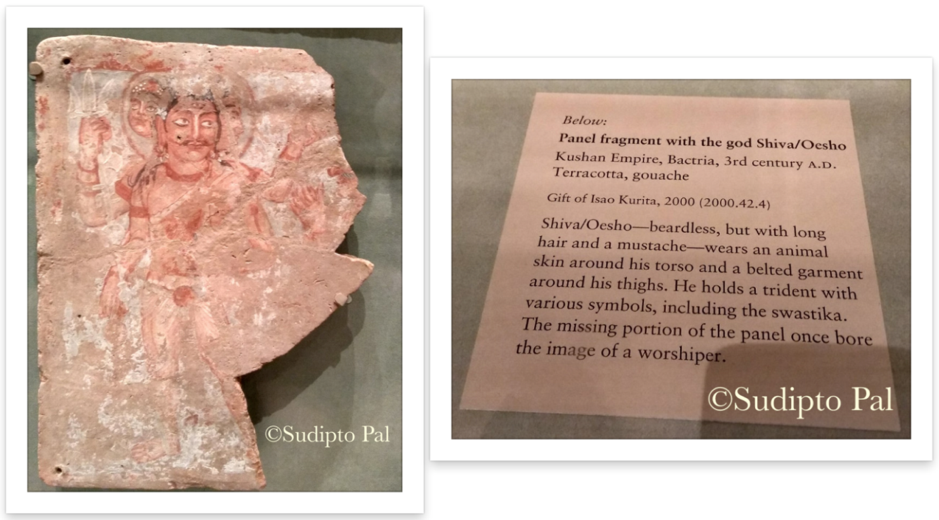

বারবার আমরা সাঁচী-বিদিশার দশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধেই ঘুরে ফিরে চলে আসছি। চলুন এবার যাই আরো দূরে, একটু পরবর্তীকালে। কুষাণ যুগের একটি শিবের পেইন্টিং আমরা নিচে দেখব, যেটি ব্যাক্ট্রিয়া থেকে পাওয়া। এটি তৃতীয় শতকের, অতএব অজন্তার শীর্ষযুগের থেকে পুরানো। কুষাণ রাজ্যে শিবের নাম ঐশো। ছবিটা তুলেছি নিউ ইয়র্কের মেট মিউজিয়াম থেকে। ত্রিশূল ও তৃতীয় নয়ন লক্ষ্য করবেন। (ছবি নং ২৮ ও ২৯) এছাড়া মথুরা, অহিচ্ছত্র থেকে তৃতীয় শতকের আগের অনেক ছোট-মাঝারি শৈব ও বৈষ্ণব শিল্পকৃতি পাওয়া গেছে।

ছবি – ২৮, ২৯

আপনারা লক্ষ্য করছেন, যখন আমি প্রাক-গুপ্ত যুগের মন্দিরের কথা বলছি, আমি হিন্দু মন্দিরের কথা কম, বৌদ্ধ মন্দির-স্তূপ-চৈত্যর কথা বেশী বলছি, আর হিন্দু শিল্পের ছোট বা মাঝারি আর্টিফ্যাক্টের কথাই বেশি বলছি, তার কারণ এই যুগের জলজ্যান্ত হিন্দু মন্দির টিকে নেই, এই নিদর্শনগুলোই আছে।

মৌর্যপূর্ব যুগে মন্দিরের চিহ্ন আরোই ক্ষীণ। তার কারণ একাধিক:

১. প্রযুক্তি: কাঠ ইঁটের স্থায়িত্ব কম। মিশর-ব্যাবিলনের মত প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ ভারতে অশোকের আগে বিশেষ ছিল না।

২.বিনিয়োগ: মৌর্যরা যেহেতু প্রথম ভারতীয় রাজবংশ যারা ‘সাম্রাজ্য’ গড়ে তোলে, অতএব অনেক রাজস্ব একত্রিত করে বড়সড় দীর্ঘস্থায়ী স্থাপত্য গড়ে তোলার মত আর্থিক বিনিয়োগ হয়তো তাদের আগে কেউ করেনি। অতএব তাঁদের আগে অস্থায়ী কাঠ ও ইঁটের মন্দিরের বেশি কিছু সম্ভবতঃ তৈরী হয়নি। (এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত মতামত। অনেক প্রাইভেট বিনিয়োগও হত, শ্রেষ্ঠীরাও প্রভাবশালী ও বিত্তবান ছিলেন)।

৩. প্রাসঙ্গিকতা: বৈদিক সাহিত্যে মন্দিরের প্রাসঙ্গিকতা কম, যাগযজ্ঞের গুরুত্ব বেশি। আর বৌদ্ধ ধর্মও অশোকের আগে সাদামাটা ভাবেই পালিত হত। বৈদিক আচার ও বৌদ্ধ-জৈন-আজীবক-চার্বাকদের বাইরেও নিশ্চয়ই একটা লৌকিক ধর্ম ছিল, তবে সেখানেও মন্দিরের গুরুত্ব কতটা ছিল জানা নেই। থাকলেও সাদামাটা ছোটখাটো ইঁট-কাঠের মন্দির কিংবা থানই হয়তো তৈরী হত।

৪.ধর্মবিশ্বাস: সম্প্রতি তামিলনাড়ুর কিলাডির খননকার্যে মোটামুটি ষষ্ঠ পূর্বশতকের ভারতের দ্বিতীয় দফার নগরায়ণের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেখানে কয়েক হাজার শিল্পবস্তু পাওয়া গেছে, কিন্তু ধর্মীয় শিল্পের চিহ্ন বিশেষ পাওয়া যায়নি। অনেকে এর থেকে আন্দাজ করেন তারা নিরীশ্বর ছিল। তবে কিলাডি সাম্প্রতিক আবিষ্কার- অনেক কিছু জানা বাকী আছে। তাছাড়া এখনকার ভারতবর্ষ যতটা বৈচিত্রময় তখনও তেমনই ছিল। অতএব স্থান, ভাষা ও জাতিভেদে ধর্মবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ভিন্নতা ও নিশ্চয়ই ছিল।

অতএব অশোক পূর্ববর্তী যুগে বৌদ্ধই বলুন আর হিন্দুই বলুন, মন্দিরের অবশেষ খুঁজে পেলে আমরা আশ্চর্যই হব।

মন্দির না পাই, তার থেকেও আশ্চর্য কিছু হয়তো পেতে পারি। অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে- হরপ্পা। আজকের শৈবধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাস্যবস্তু। না, আপনাদের হরপ্পার পশুপতি বা শিং-আলা যোগীদের আবার নূতন করে দেখাবো না। চলুন হরপ্পা সভ্যতার একটি ধ্বংসাবশেষে। ভারতের গুজরাত রাজ্যের কচ্ছ জেলায় ঢোলাবিরা। তার আগে প্রশ্ন- হরপ্পা সংস্কৃতিকে কি হিন্দু সংস্কৃতির আওতায় রাখা যায়? আজকাল অনেকে জোর জবরদস্তি করে হরপ্পার নগর সভ্যতাকে বৈদিক গ্রাম ও অরণ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিকরা এই অনুমানের সপক্ষে কম, বিপক্ষেই বেশী প্রমাণ পেয়েছেন। অতএব, আমরা বহুপ্রচলিত তত্ত্ব অর্থাৎ হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতি যে আলাদা সেটাকেই গ্রহণ করে চলব। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে হরপ্পা হিন্দু সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্রহীন। হিন্দু ধর্ম তো আর বেদে সীমিত নয়। বেদ-সঙ্গম-লোকাচার, সেশ্বর বৈদিক দর্শন, নিরীশ্বর বৈদিক দর্শন, অবৈদিক দর্শন, নিরাকারবাদ-সাকারবাদ, চার্বাকদের বস্তুবাদ, আগম-নির্গম, আর্য-অনার্য, দ্বৈত-অদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত সবকিছু নিয়েই হিন্দুধর্ম। আর ফারসী শব্দ হিন্দুর একটাই মানে- ভারতীয়।

ঋগ্বেদে ‘শিশ্নদেব’ কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে এবং শিশ্নদেবদের কটাক্ষ করা হয়েছে, কিন্তু হরপ্পার সংস্কৃতিতে লিঙ্গ-যোনির গুরুত্ব অপরিসীম, যা হরপ্পার নগরসভ্যতার অবসানের পরেও দাইমাবাদের মতো গ্রাম-সংস্কৃতির মাধ্যমে পরবর্তী যুগ অবধি চালিত হয়েছে। সেই লিঙ্গ ও যোনির উপাসনারধারা আজও অব্যাহত আছে। অতএব ঢোলাবিরাতে যে লিঙ্গের মত দেখতে দণ্ডগুলি পাওয়া গেছে, তাদের একটা বিশেষ স্থান অবশ্যই এই লেখায় থাকবে। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই ঢোলাবিরায় দেখে এসেছি আদিতম হিন্দু মন্দিরের একটি। কারণ মন্দির মানে তো শুধু ইঁট-কাঠ-পাথরের বাড়ী নয়।

ছবি ৩০, ৩১- ঢোলাবিরার শিশ্নদণ্ড বা লিঙ্গের ছবি – প্রথমটা আমার তোলা, দ্বিতীয়টা টোনি জোসেফের আর্লি ইন্ডিয়ান থেকে সংগৃহীত যেটি মূলত ভারতের পুরাতাত্বিক বিভাগ থেকে সংগৃহীত

এবার আমরা যা দেখলাম তার একটা ছোট্ট সারাংশ(সময়ের বিপরীতক্রমে):

১. আইহোলের লাড়খান মন্দির- পঞ্চম শতক

২. উদয়গিরি: প্রাচীনতম বড় আকারের হিন্দুগুহা (ইলোরার মত সুসজ্জিত মন্দির হয়তো নয়) — পঞ্চম শতক

৩. গুপ্ত যুগের বিভিন্ন ছোট পাথরের মন্দির– পঞ্চম শতক

৪. কুষাণ যুগের শিবের প্রতিকৃতি — তৃতীয় শতক

৫. তের ত্রিবিক্রম মন্দির- দ্বিতীয়/তৃতীয় শতক

৬. মহাবোধি মন্দির- দ্বিতীয় শতক

৭. হেলিওডোরাস পিলার (বাসুদেবের মন্দির যা এখন নেই)- দ্বিতীয় পূর্বশতক

৮. গুডিমল্লমের শিবলিঙ্গ- আনুমানিক দ্বিতীয় বা তৃতীয় পূর্বশতক

৯. বিভিন্ন বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ- তৃতীয় পূর্বশতক ও পরবর্তী যুগের

১০. ঢোলাবিরায় হরপ্পা সভ্যতার লিঙ্গ সবশেষে এটাই বলব যে প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরের খোঁজটা আসলে কোনো বিশেষ একটি মন্দিরের খোঁজ নয়, এটি একটি শিল্পরীতির ইতিহাসের খোঁজ, এটি একটি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অনুসন্ধান। আর সেই অনুসন্ধানের পথে সাক্ষী হিসেবে যে শিল্পকৃতিগুলো আমরা পাই, তাদেরকেই তুলে ধরেছি এই লেখায়।

তথ্যসূত্র:

১. বিভিন্ন মন্দিরের এ এস আই এর সাইনবোর্ড থেকে পাওয়া তথ্যাবলী।

২. বিভিন্ন মিউজিয়ামের সংগ্রহের আনুষঙ্গিক লেখা।

৩. Charles Allen, Ashoka: The Search for India’s Lost Emperor, Hachette, 2012.

৪. Chakrabarati, Dilip K., India – An Archaeological History: Paleolithic Beginnings to Early History Foundation, Oxford University Press, 2009.

৫. তের ত্রিবিক্রম: https://www.jstor.org/stable/42931237andhttps://en.wikipedia.org/wiki/Trivikrama_Temple

৬.https://en.wikipedia.org/wiki/Gudimallam

৭.https://en.wikipedia.org/wiki/Heliodorus_pillar

৮.https://en.wikipedia.org/wiki/Bairat_Temple

৯. মহাবোধি মন্দির: Buddhist Architecture, Le Huu Phuoc, Grafikol 2009, p. 242 https://books.google.co.in/books?id=9jb364g4BvoC&pg=PA242&lpg=PA242&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

ছবির সোর্স:

Image 15: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kudurru_Melishipak_Louvre_Sb23_n02.jpg

Image 16: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:This_Lingam.jpg>>Image 17:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trivikram_Temple_Ter_2.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trivikrama_Temple_plan.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Temple_of_Trivikrama_at_Ter.jpg>>

Image 22 : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kumrahar_Mahabodhi_plaque.jpg

সমৃদ্ধ হলাম

অনেক ধন্যবাদ

খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভালো তুলনামূলক আলোচনা ধন্যবাদ আপনাকে

অনেক ধন্যবাদ

অনেক ভুল ধারণা ভিত্তি করে লেখা!