‘এই তো জীবন’—প্রাচীন রোমের ‘পপীনা’-র এক খণ্ডচিত্র

‘Fragen eines lesenden Arbeiters’ বের্টোল্ট ব্রেশ্ট-এর অন্যতম পরিচিত কবিতা। শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে ব্রেশ্টের এই ‘পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন’ কবিতায় একটা লাইন ছিল—

‘জয়তোরণে ঠাসা মোহনীয় রোম। / বানালো কে?’

মোক্ষম প্রশ্ন। শোনা যায় রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাস্ গর্ব করে বলেছিলেন—

‘আমি রোমকে পেয়েছিলাম এক ইঁটের শহর হিসেবে, আর রেখে যাচ্ছি এক মার্বেলের নগর’।

সম্রাট আর অভিজাতদের বসবাসের প্যালেটাইন পাহাড় যদি ‘রোম’ হয় তাহলেই একমাত্র এই আস্ফালন সত্যি। প্রোলেতারিয়েতদের রোম, প্লেবিয়ানদের রোম, বাকি শতকরা নিরানব্বই শতাংশ মানুষের রোম রয়ে গেছিল ইট, কাঠ, খড় আর পাথরের নগর-ই। এছাড়াও অগাস্টাস্ কি নিজের হাতে প্যালেটাইনের মার্বেলের প্রাসাদগুলো বানিয়েছিলেন? তিনি একা টেনে তুলেছিলেন মার্বেলের পাথরগুলো পাহাড়ের মাথায়? তা তো নিশ্চয়ই না। তাহলে কে তুলেছিল? তার কথা ইতিহাসে কোথায়? ব্রেশ্ট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন আমাদের দিকে।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই কঠিন। প্রাচীন দুনিয়ার অন্যান্য যে কোনো সভ্যতার মতোই রোমের সমাজচিত্রের যেটুকু পুনর্নির্মাণ আমরা করতে পারি, তা প্রায় পুরোটাই অভিজাত ও বিত্তশালীদের দুনিয়া। সাধারণ মানুষের জীবন কেমন ছিল, তাঁরা কী খেতেন, কী পরতেন, কী ভাবতেন—তা উদ্ধার করা দুরহ বিষয়। লিখিত উপাদান প্রায় সব-ই সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষের, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানও মূলত তাঁদের জীবনযাত্রারই সাক্ষ্য বহন করে। তবুও ঐতিহাসিকরা পরিশ্রম করে যান ব্রেশ্টের ছুঁড়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্তে। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই আবছা হলেও রোমান সভ্যতার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল, তার একটা আভাস আমরা পাই। জানতে পারি তাঁরা কী কাজ করতেন, কীভাবে থাকতেন, কী খেতেন এবং সর্বোপরি, সিজারদের মার্বেলের রোমে কাজকর্ম শেষে দিনান্তে কাঠ-পাথর-খড়-মাটির রোমে তাঁরা অবসর কাটাতেন কীভাবে।

কবি জুভেনাল রোমের সাধারণ মানুষকে বশে রাখার মোক্ষম অস্ত্র কী, তা লিখে গেছেন তাঁর ‘স্যাটায়র্স’-এ—

‘panem et circenses’, অর্থাৎ রুটি আর সার্কাস।

আমোদপ্রিয় রোমানদের কাছে ভর্তুকি দেওয়া সস্তার শস্য আর রুটির মতোই জরুরি ছিল সার্কাসের বিনোদন। রোমান বিনোদন বলতে কলোসিয়ামে যে গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধের কথা মনে ভেসে ওঠে, সেইরকম বিনোদনের নাগাল খুব অল্প সংখ্যক রোমের নাগরিকের ছিল। কলোসিয়ামে প্রবেশ করার মতো বিত্ত বা সামাজিক মর্যাদা অধিকাংশ রোমের বাসিন্দার ছিল না। সম্রাটরা যখন জনগণের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে নিজেদের পয়সা খরচ করে গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধ বা হিংস্র পশুর লড়াইয়ের মতো অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, একমাত্র তখনই বিনামূল্যে এই ‘মজা’ দেখার সুযোগ পেত সাধারণ মানুষ। সেখানেও আসন পাওয়া নিয়ে চলত প্রবল প্রতিযোগিতা—প্রায় দশ লক্ষ মানুষের শহরে কলোসিয়ামের আসন মাত্র পঞ্চাশ হাজার।

তুলনায় প্রায় আড়াই লক্ষ আসন সম্বলিত সার্কাস ম্যাক্সিমাস্ ছিল জনতার অনেকটাই সাধ্যের মধ্যে। রথের দৌড় দেখতে শহর ভেঙে পড়ত। প্রতিযোগী বিভিন্ন রথের দলের সমর্থকরা দৌড় শুরুর আগে এবং পরে যেরকম উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করতেন বলে নানা বর্ণনায় পাওয়া যায়, তা ডার্বির দিন মাঠে ও মাঠের বাইরে যা চিত্র দেখা যায় তার থেকে খুব আলদা নয়। অনেক সময় কথা কাটাকাটি গড়াত হাতাহাতি অবধিও। এছাড়া বিনোদনের আরেক জায়গা ছিল থিয়েটার। রোমান থিয়েটার ছিল এমন এক জায়গা, যেখানে নিয়মিত আনাগোনা থাকত বিত্তবান আর বিত্তহীন দুই ধরনের মানুষেরই। অবশ্য থিয়েটারে শ্রেণি বিভাজন একেবারে মুছে যেত, এমন না। অভিজাত ও বিত্তবান পুরুষরা বসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতেন। ভালো ভালো আসন থাকত তাঁদের জন্যই। সস্ত্রীক সেখানেই এসে বসতেন তাঁরা। স্বল্পবিত্তের পুরুষদের জন্য থাকত অপেক্ষাকৃত কম আসন। এই রকম শ্রেণিবিভক্ত আসন বিন্যাসে স্বাভাবিকভাবেই সবথেকে খারাপ আসনগুলো বরাদ্দ থাকত নিম্নবিত্ত মহিলা আর দাসেদের জন্য।

কিন্তু কলোসিয়ামে গ্ল্যাডিয়েটরের লড়াই, সার্কাসে রথের দৌড় অথবা থিয়েটারে নাটক—এ সব তো প্রত্যহের বিনোদন ছিল না। কয়েক মাসে একবার থেকে বছরে একবার এইরকম বিনোদনের সুযোগ আসত। বড়ো ধরনের নকল যুদ্ধের মতো বিনোদন হয়ত দশকে একবার। তাহলে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন অবসর যাপনের জন্য কী করতেন ? কাজের শেষে ক্লান্ত শরীরে তাঁরা জড় হতেন নানা পানশালা-রেস্তোরাঁতে —রোমানরা বলতেন ‘পপীনা’ (‘থার্মোপোলিয়াম’ কথাটাও ব্যবহার করা হত, কিন্তু তা করতেন মূলত অভিজাতরা)। রোমের উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে এই জায়গাগুলি ছিল নৈতিক উৎকণ্ঠার উৎস। সমাজের সব খারাপ শিক্ষাগুলো এখান থেকেই সাধারণ মানুষ পায়—এ নিয়ে নিজেদের মার্বেলের ভিলায় বসে পানপাত্র হাতে হাহুতাশ করতেন রোমান প্যাট্রিশিয়ানরা। আবার এখানে কী হয়, তা নিয়ে একরকম নিষিদ্ধ আকর্ষণও ছিল তাঁদের মধ্যে। আইন করে ‘পপীনা’ বন্ধ করার বহু প্রচেষ্টা হয়েছিল প্রাচীন রোমে। সম্রাট ক্লডিয়াস এইরকম সমস্ত প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করার হুকুম জারি করেছিলেন তাঁর রাজত্বকালে। সম্রাট ভেস্পাসিয়ান মটরশুঁটির ঝোলের মতো নিরামিষ কিছু খাবার ছাড়া আর কিছু ‘পপীনা’য় বিক্রি করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। এই আইনকে খাতায় কলমে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না রোমান সম্রাটের।

কেমন ছিল এই রোমান ‘পপীনা’গুলি? আমাদের সময়ের পানশালা বা রেস্তোরাঁর থেকে খুব আলাদা নয়। রাস্তার দিকে মুখ করে বানানো হত একটি কাউন্টার। যাঁরা খাদ্য আর পানীয় বাড়িতে নিয়ে যাবেন, তাঁদের জন্য এটি। যাঁরা রেস্তোরাঁতেই খাবেন, তাঁরা এই কাউন্টারের পাশ দিয়ে ঢুকে যেতেন ভেতরে। সেখানে সারি দিয়ে সাজানো থাকত টেবিল আর চেয়ার। অবশ্য ‘পপীনা’তে এত ভিড় হত যে বসার জায়গা খুব কম লোকের কপালেই জুটত। অধিকাংশই খানপিনা করতেন দাঁড়িয়ে। কর্মচারী এসে জেনে যেতেন, কী খাবেন খদ্দের। অক্ষর জ্ঞান যেহেতু খুব স্বল্প মানুষেরই ছিল, তাই কী কী পদ রান্না হচ্ছে তার লিখিত তালিকা থাকত না। হয় কর্মচারী-ই বলে দিতেন, নয়তো সেদিনের পদগুলি একবাটি করে একটি তাকে সাজানো থাকত প্রতীকী ভাবে, খদ্দের সেদিকে একবার তাকালেই বুঝে যেতেন আজ ‘পপীনা’য় কী পাওয়া যাবে। খুব দামি কিছু অবশ্য পাওয়া যেত না। মাংসের স্ট্যু, অলিভ, রুটি, মটরশুঁটির ঝোল, ডিম, মাছের কিছু পদ—‘পপীনা’র ভোজন তালিকায় সাধারণত এই থাকত। একটু দামি ‘পপীনা’য় খাবার গরম করার বা পোড়ানোর জন্য দিয়ে যাওয়া হত একটি ছোটো জ্বলন্ত কয়লার পাত্র। বড়ো একটি ভ্যাটে রাখা থাকত পানীয়, মুলত সস্তা ওয়াইন। ছাদ থেকে ঝোলানো শিকে অনেক সময় গাঁথা থাকত মুখ চালানোর মতো সসেজের টুকরো।

একটি রোমান ‘পপীনা’-র সামনের কাউন্টার ও প্রবেশপথ (চিত্র সৌজন্য – পলা লক)

পানশালা আর রেস্তোরাঁগুলি ছিল ‘অশালীন’ সংস্কৃতির আখড়া, যা ছিল রোমান অভিজাত শ্রেণির নৈতিক উৎকন্ঠার কারণ (ভয়ংকর ব্যাভিচার ও ভোগে ডুবে থাকা অভিজাতরা আয়না দেখতে জানেন, এমন কথা ইতিহাস লেখে না)। ‘অশালীন’ সংস্কৃতির একটি উদাহরণ হল রেস্তোরাঁ আর পানশালায় থাকা নগ্ন পুরুষ ও মহিলাদের গ্রাফিতি আর যৌনগন্ধী চিত্র। তবে এই ধরনের গ্রাফিতি বা রেস্তোরাঁর দেওয়ালে আঁকা ছবি বেশ বিরল, অন্তত ‘সমাজ রসাতলে যাচ্ছে’ এমন নৈতিক উৎকন্ঠা উদ্রেগের মতো না। ‘পপীনা’গুলিতে গণিকাদের অবশ্য আনাগোনা থাকত, কিন্তু তাঁদের আনাগোনা প্যালেটাইন পাহাড়েও তো ছিল। আসল সমস্যা আদতে ছিল অন্য জায়গায়। গণিকাবৃত্তি, অশ্লীল ছবি বা গ্রাফিতির চেয়েও সম্ভবত এইসব জায়গায় প্রচলিত ‘অশালীন’ রঙ্গ রসিকতা অভিজাতদের কাছে অসহ্য ছিল। মার্বেলের রোমের সমস্ত দ্বিচারিতা, ব্যভিচার আর শোষণ নিয়ে খোলামেলা কথা বলতেন শ্রান্ত শ্রমজীবীরা। যাদের লাথি-ঝাঁটা সারা দিন সহ্য করতে হত, তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল কথার ফোয়ারা ছুটত। সম্রাটারাও এই গালাগালির আওতার বাইরে থাকতেন না। স্বাভাবিকভাবেই, রোমের শাসক গোষ্ঠীর কাছে এ ছিল ‘অশ্লীল’। তাঁদের মধ্যে ভয় কাজ করত, পাছে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ রাজনৈতিক বিদ্রোহের রূপ নেয়। এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। রোমের বেশ কয়েকটি বড়ো বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল ‘পপীনা’ থেকেই।

অভিজাতদের ভ্রুকুটিকে তোয়াক্কা না করে জীবনকে উপভোগ করতেন শ্রমজীবীরা। বিনোদন হিসেবে খানাপিনার পাশাপাশি চলত জুয়া খেলা। ছক্কার দান নিয়ে জুয়াড়িদের হাতাহাতি ছিল খুব স্বাভাবিক বিষয়। অনেক ‘পপীনা’ তাই স-চিত্র নিয়ম টাঙিয়ে রাখত, জুয়া খেলুন—কিন্তু মারামারি বাধালেই দরজা দেখানো হবে। যাঁরা ছক্কার দানে আগ্রহী নন, তাঁদের জন্য ছিল নানা ধরনের বোর্ড গেমের ব্যবস্থা। ছক্কা আর বোর্ড গেম-এর নিয়ম অবশ্য একইরকম থাকত না, স্থান বিশেষে পাল্টে যেত। এই নিয়ম কীরকম ছিল, তা আমরা কিছু কিছু অনুমান করতে পারি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কিন্তু রোমে এই খেলা যে খুব প্রচলিত ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। অভিজাতরা অনেকেই এইসব খেলাকে নিচু চোখে দেখতেন, কিন্তু অনেকে আবার লুকিয়ে লুকিয়ে খেলতেনও। যেমন প্রবল রক্ষণশীল সম্রাট অগাস্টাস ছিলেন ছক্কার খেলার ওস্তাদ। অন্য সব ক্ষেত্রে নিজেকে একজন আদর্শ রক্ষণশীল অভিজাত প্যাট্রিশিয়ান হিসেবে তুলে ধরলেও এই নেশাটা তিনি ছাড়তে পারেননি।

রোম (ও রোমের বাইরেও) পাথর, হাতির দাঁত অথবা ধাতুতে খোদাই করা কিছু জুয়া খেলার বোর্ড প্রত্নতাত্ত্বিকরা আবিষ্কার করেছেন। অনেক বোর্ডেই খোদাই করা থাকত স্লোগান। কিছু তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে—

‘পার্থিয়ানরা ছত্রভঙ্গ, ব্রিটনরা বিজিত –খেলে যাও রোমানরা’ (Parthi Occisi Britto Victus Ludite Romani),

অথবা জীবন নিয়ে—

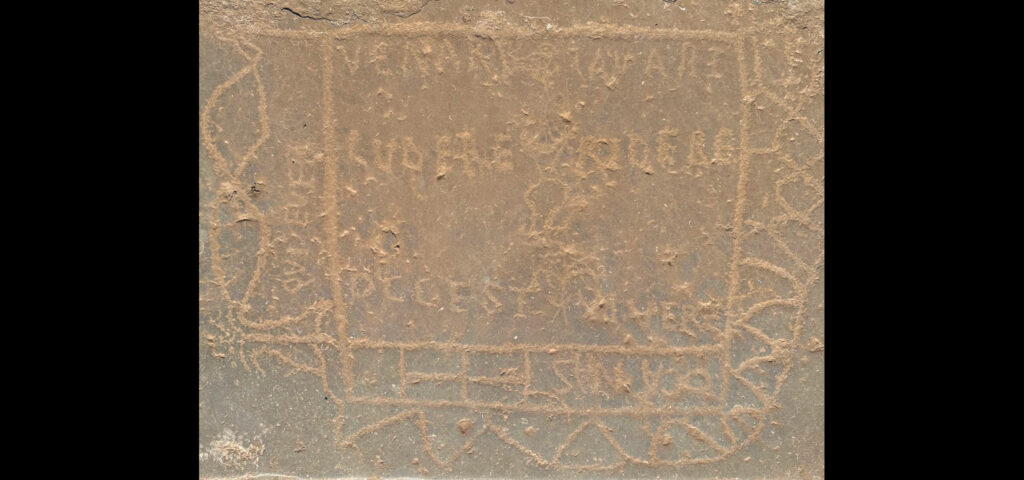

‘শিকার, স্নান, খেলা, হাসা : এই তো জীবন’ (Venari Lavare Ludere Ridere Occest Vivere)

অথবা চমৎকার বর্ণনামূলক—

‘ভর্তি সার্কাস, লোকে হইহল্লা করছে, নাগরিকদের খুব ফুর্তি’ (Circus Plenus Clamor Populi Gaudia Civium)। সেনেকার তত্ত্বকথা আর হোরাসের কবিতার বাইরে যে রোমান জগৎ ছিল, এই খোদাই করা অক্ষরগুলি যেন তারই সাক্ষ্য বহন করে। দিনের শেষে কোনো কুলি অথবা ধোপা পানশালায় গরমজল মেশানো এক পাত্র ওয়াইনে চুমুক দিয়ে আর শিকে টাঙানো মাংসে কামড় দিয়ে বন্ধুর যখন খেলতে বসতেন, তখন (যদি তিনি সাক্ষর হতেন) তাহলে এই স্লোগানগুলি তাঁর কাছে সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের স্টোইক দর্শনের জ্ঞানের থেকে অনেক গ্রহণযোগ্য হত।

‘এই তো জীবন’ – পাথরে খোদাই করা খেলার বোর্ড (চিত্র সৌজন্য – রেডা কারবুশ, উইকিমিডিয়া কমন্স)

ইতিহাস কি শুধু সম্রাটদের জীবন কাহিনি ? আমরা কি শুধু সিজারদের ইতিহাস-ই পড়ব?

যাঁরা তাঁদের প্রাসাদ বানালেন তাঁদের ইতিহাস কে লিখবে? এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ব্রেশ্ট। রোমের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সে ইতিহাস বর্তমানে অনেকটা লেখা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে নানা সূত্র থেকে সাধারণ রোমান শ্রমজীবীদের জীবন কেমন ছিল তা বিস্মৃতির বালুরাশি থেকে অনেকটা উদ্ধার করা। সেই প্রচেষ্টারই একটি ক্ষুদ্র অংশ এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল। পাঠ করে যদি এই বিষয়ে কোনো পাঠক চর্চা করতে উৎসাহিত হন, তাহলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করব।

প্রচ্ছদ চিত্র পরিচিতি: ছক্কার দান-জুয়া খেলায় মত্ত দুই রোমানের গ্রাফিতি

তথ্যসূত্র

১) M Beard, SPQR: A History of Ancient Rome, Profile Books (2015).

২) N Horsfall, The Culture of Roman Plebs, Bristol Classical Press (2004).

৩) David S Potter, A Companion to the Roman Empire, John Wiley & Sons (2008).

৪) A. Angela, A Day in the Life of Ancient Rome, Europa Editions (2009).

অনেক কিছু জানতে পারলাম। লেখককে অভিনন্দন।

রোমের পানশালা বা পপীনা বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না।

রোমান অভিজাতদের নির্ধারিত অশ্লীলতার সংজ্ঞাটিও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক।

পপীনা থেকে শুরু হওয়া বিদ্রোহগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায় কোথায়?

আপনার লেখায় বরাবরই চমৎকার তথ্য পাওয়া যায় তাই স্বভাবতই সমৃদ্ধ হয়ে থাকি। জানতে পারলাম পপীনা বা পানশালা গুলো থেকে অনেক বিদ্রোহ সংগঠিত হতো। প্রশ্ন জাগে স্পার্টাকাস দাস বিদ্রোহের সূত্রপাতও এই পানশালা গুলো থেকে হয়েছিল কিনা!

আপনার লেখায় বরাবরই চমৎকার তথ্য পাওয়া যায় এবং স্বভাবতই সমৃদ্ধ হয়ে থাকি! জানতে পারলাম পপীনা বা পানশালা গুলো থেকে অনেক বিদ্রোহ সংগঠিত হতো। প্রশ্ন জাগে মনে যে স্পার্টাকাস দাস বিদ্রোহের সূত্রপাতও এইসব পানশালা গুলো থেকে হয়েছিল কিনা!