নিউক্লিয়র পাস্তা: ব্রহ্মাণ্ডের কঠিনতম পদার্থ

নক্ষত্রদের পূর্ণাঙ্গ জীবনীটা প্রায় লিখেই ফেলেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। নক্ষত্রদের জন্ম-রহস্য থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রায় পুরো যাত্রাপথের ছবিটাই বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন আজ তারা। সেই বর্ণনায় যে কিছুমাত্র ভুল নেই বা সেই দাবির সবটাই যে সঠিক এমনটা অবশ্য বলা যায় না। তবে আমাদের মতো আমজনতার সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির প্রশ্নে সেই ধোঁয়াশাটুকু বড়ো কোনো অন্তরায় নয়। নক্ষত্রদের জীবনী বোঝার প্রশ্নে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এই ধোঁয়াশাটাই আবার জমাট অন্ধকার বলেও মনে হতে পারে। মানে, কিছু বিষয় নিয়ে কিছুই যেন বোধগম্য হতে চায় না। ‘নিউক্লিয়র পাস্তা’ নামটা শুনে খানিকটা যেন সেই রকমই দশা আমাদের। নিউক্লিয়র পাস্তা নামে সেই বিখ্যাত ইতালীয় প্রস্তুতি ‘পাস্তা’র কথাই মনে পড়ে সবার আগে, তাই না? তাই যদি হবে, তাহলে ‘নিউক্লিয়র’ শব্দটা আবার আগে জুড়েছে কেন? এটা খায়, না গায়ে মাখে? নক্ষত্র বা সূর্যের সঙ্গে তার সম্পর্কই-বা কী? নিউক্লিয়র পাস্তা নামটা শোনার পর এই রকমই রাশি রাশি প্রশ্ন উঠে আসতে পারে মনের মধ্যে, তাতে উতলা হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সব প্রশ্নের উত্তরই পেতেই তো সূর্যের পেটের ভিতরে ঢুঁ মারতে চলেছি আমরা। সূর্যের সেই হেঁসেলে ঢুকে নিউক্লিয়র পাস্তা তৈরির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে নেব আজ। জেনে নেব, ঠিক কী কী উপকরণ দিয়ে তৈরি হয় নিউক্লিয়র পাস্তা। তাহলে চলুন, উঁকি মারা যাক সূর্যের হেঁসেলে। তবে সাবধান, রসায়নের কিছু তেতো রস সেবন না করলে, পাস্তার সে স্বাদ কিন্তু পাওয়া যাবে না।

খুব সাদামাটা আলোচনা থেকেই আমরা জানি, সূর্য বা নক্ষত্রদের কেন্দ্রীয় অংশে অবিরত ঘটে চলেছে ফিউশন। এই ফিউশন প্রক্রিয়ায়, দুটো হাইড্রোজেন আয়ন পরস্পর যুক্ত হয়ে হিলিয়াম আয়নে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয় যা, ছড়িয়ে পড়ে অনন্ত মহাকাশে। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত এই শক্তি, সূর্যের কেন্দ্র থেকে সূর্যের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত আসার পথে, অভ্যন্তরস্থ গ্যাসগুলোকে বাইরের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। ফলে সূর্যের ভিতরে একটা বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি হয়। বিপক্ষে, সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ টানের প্রভাবে, সূর্যের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাসগুলো আবার সূর্যের কেন্দ্রের দিকে একটা টান অনুভব করে। পরিণতিতে, সূর্যের পেটের মধ্যে একটা বহির্মুখী ও একটা অন্তর্মুখী চাপ সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তৈরি হওয়া বিপরীতমুখী এই চাপ দুটো পরস্পরকে প্রশমিত করে। ফলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে চাপ বা বলের একটা সাম্যাবস্থা (হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়ম) সৃষ্টি হয়।

নক্ষত্রের অভ্যন্তরে চাপের এই সাম্যাবস্থা ততদিন পর্যন্তই বজায় থাকবে যতদিন পর্যন্ত নক্ষত্রের ভিতরে ফিউশন প্রক্রিয়া চালু থাকবে। সাধারণ বুদ্ধি থেকেই আমরা বলতে পারি, ফিউশন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে করতে, কয়েক লক্ষ বছর পর অবশ্যম্ভাবী রূপে নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে হাইড্রোজেন গ্যাসের ভাঁড়ার শূন্যে পরিণত হবে। পরিণতিতে, স্তব্ধ হয়ে যাবে ফিউশন প্রক্রিয়া আর সেই সঙ্গেই উধাও হবে ফিউশন বিক্রিয়া সঞ্জাত বহির্মুখী চাপও। বহির্মুখী চাপের অবলুপ্তি ঘটলেও, নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাধ্যাকর্ষণ জনিত অন্তর্মুখী চাপের পরিমাণ কিন্তু সমান ভাবে কার্যকরী থেকে যায়। এখন বহির্মুখী চাপ উধাও হলে, এই অন্তর্মুখী চাপের প্রভাবে নক্ষত্র পৃষ্ঠের হাইড্রোজেন গ্যাসগুলো হুড়মুড়িয়ে ছুটতে থাকে নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে নক্ষত্রদের জীবনে সূচনা হয় নতুন এক অধ্যায়ের। এরপর নক্ষত্রদের ভাগ্যের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় তাদের নিজেদের ভর। বিজ্ঞানীরা বলছেন, নক্ষত্রদের ভর যদি আমাদের সূর্যের ভরের ৮ গুণের থেকে কম হয় তাহলে সেই সমস্ত নক্ষত্রগুলো শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। আবার নক্ষত্রদের ভর যদি আমাদের সূর্যের ভরের ৮ গুণের থেকে বেশি কিন্তু ২৫ গুণের থেকে কম হয় তাহলে নক্ষত্রগুলো নিউট্রন স্টারে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে। আর নক্ষত্রদের ভর যদি আমাদের সূর্যের ভরের ২৫ গুণের থেকেও বেশি হয় তাহলে নক্ষত্রগুলো কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবে।

বোঝাই যাচ্ছে, প্রথম জীবনে সব নক্ষত্রই একটা সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। কিছু সময় পর, তাদের জীবন তিনটে ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই তিন পথের শেষে রয়েছে তিন ধরণের মোক্ষ, তিন ধরণের প্রাপ্তি। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, এই তিন পথের মধ্যে কোন পথের প্রান্তে রয়েছে নিউক্লিয়র পাস্তার হদিশ? বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই তিন পরিণতির মধ্যে কেবলমাত্র নিউট্রন স্টারের পেটের ভিতর তৈরি হয় নিউক্লিয়র পাস্তা। বাকি দুই দশায়, অর্থাৎ শ্বেত বামন ও কৃষ্ণ গহ্বরের জীবনচক্রে, নিউক্লিয়র পাস্তা তৈরি হওয়ার মতো উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় না। মানে, নিউক্লিয়র পাস্তার হদিশ পেতে গেলে নিউট্রন স্টারের জীবনের বাকি আলেখ্যটা জানতে হবে আমাদের। সেক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা শুরু করতে হবে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে, যে মুহূর্তে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে চাপের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হওয়ার কারণে, নক্ষত্রের বাইরের স্তরের গ্যাসসমূহ প্রবল বেগে ধেয়ে আসতে শুরু করেছে কেন্দ্রের দিকে। বাইরের স্তরের গ্যাসগুলোর এই ছুটে আসার ফলে, কেন্দ্রমুখী চাপের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বর্ধিত এই চাপের কারণে, নক্ষত্রদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চাপ ও তাপ হু হু করে বাড়তে শুরু করে। এই বর্ধিত চাপের ফলেই নক্ষত্রদের অভ্যন্তরের বন্ধ হয়ে যাওয়া ফিউশন প্রক্রিয়া পুনরায় চালু হয়ে যায়। দ্বিতীয় ধাপের এই ফিউশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম আয়নগুলো জুড়ে কার্বন আয়ন উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় ধাপের এই ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হওয়া মাত্রই, পুনরায় চালু হয়ে যায় বহির্মুখী রেডিয়েশন, যা কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসা গ্যাসগুলোর বিরুদ্ধে একটা বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে। নব পর্যায়ে উৎপন্ন হওয়া এই বহির্মুখী চাপ সাময়িকভাবে গ্যাসের অন্তর্মুখী আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। ফলে নক্ষত্রদের অভ্যন্তরে আবার সৃষ্টি হয় চাপের সাম্যাবস্থা। পরিণতিতে আরও কিছুদিন বৃদ্ধি পায় নক্ষত্রগুলোর আয়ু। কিন্তু সে আর কত কাল? দ্বিতীয় ধাপের এই বিক্রিয়ারও তো একটা মেয়াদ আছে। সূর্যের পেটে যতক্ষণ হিলিয়াম গ্যাস থাকবে ততক্ষণই চলবে এই দ্বিতীয় ধাপের ফিউশন প্রক্রিয়া। কয়েক লক্ষ বছর পর, ফের এমন একটা সময় আসবে যখন হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণও দ্রুত হারে কমতে থাকবে। পরিণতিতে নক্ষত্রদের অভ্যন্তরে ফিউশন জনিত বহির্মুখী চাপের পরিমাণও হ্রাস পেতে থাকবে। ফের ব্যাহত হয়ে পড়বে অন্তর্মুখী-বহির্মুখী বলের সাম্যাবস্থা। বাড়তে থাকবে মাধ্যাকর্ষণ জনিত কেন্দ্রমুখী চাপ। এক সময়ে বহির্মুখী রেডিয়েশনের পরিমাণ এতটাই কমে যাবে যে নক্ষত্র পৃষ্ঠের গ্যাসগুলো ফের ছুটতে শুরু করবে কেন্দ্রের দিকে। নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশ থেকে গ্যাসগুলোর এই ছুটে আসার কারণেই, আবারও, প্রথমবারের মতোই, নক্ষত্রদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চাপ ও তাপের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত এই চাপ ও তাপের ফলে ফের চালু হয়ে যাবে তৃতীয় ধাপের ফিউশন প্রক্রিয়া। তৃতীয় ধাপের এই প্রক্রিয়ায়, কার্বন পরমাণুগুলো নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করবে। তৃতীয় ধাপের এই ফিউশন প্রক্রিয়া চালু হওয়া মাত্রই, আবার সৃষ্টি হবে বহির্মুখী রেডিয়েশন যা কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসা গ্যাসগুলোকে সাময়িক ভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। আবার সৃষ্টি হবে এক সাম্যাবস্থা।

নিউট্রন স্টারের জীবন জুড়ে জোয়ার-ভাঁটার মতো ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে অন্তর্মুখী-বহির্মুখী চাপের সাম্য ও বৈষম্যের খেলা। নিউট্রন স্টারে পেটে বহমান এই বিক্রিয়ার ফলে ধাপে ধাপে অক্সিজেন থেকে নিয়ন, নিয়ন থেকে সিলিকন, সিলিকন থেকে লোহা উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লোহা এমন এক কঠিন পদার্থ, শত চাপেও সে আর ফিউশন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না। অর্থাৎ, নিউট্রন স্টারের অভ্যন্তরে একবার লোহা উৎপন্ন হতে শুরু করলে, সেই নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ ফিউশন প্রক্রিয়া চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পথে এগিয়ে চলে। চিরকালের জন্য উধাও হতে শুরু করে বহির্মুখী রেডিয়েশন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ জনিত অন্তর্মুখী চাপ তখনও একই ভাবে সক্রিয় থেকে যায়। ফলে, একতরফা ভাবে সৃষ্টি হয় এক অন্তর্মুখী চাপ। এই একতরফা অন্তর্মুখী চাপের পরিণতিতে ঘটে মহাবিস্ফোরণ- সুপারনোভা। বেলুনকে সজোরে চাপলে যেমনটা হয়, সুপারনোভা বিস্ফোরণকে খানিকটা সেই রকমই ভাবা যেতে পারে। এই সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রের সমস্ত উপাদানগুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। বিপরীতে, মাত্রাতিরিক্ত চাপের ফলে নক্ষত্রের একদম কেন্দ্রীয় অংশটা আবার আরও ঘনীভূত হয়ে কঠিনাকার লাভ করে। সুপারনোভা বিস্ফোরণে নক্ষত্রের বেশির ভাগ অংশ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়লেও, একদম কেন্দ্রের ঘন অংশটা কিন্তু একই স্থানে রয়ে যায়। মৃত নক্ষত্রের এই দেহাবশেষটাই নিউট্রন স্টার নামে পরিচিত। মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই রকমই শত শত সুপারনোভা বিস্ফোরণের চিহ্ন। আর এই বিস্ফোরণের চিহ্নগুলোর মাঝখানেই পড়ে রয়েছে সেই নক্ষত্রের দেহাবশেষ- নিউট্রন স্টার। শুধুমাত্র আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে কয়েক লক্ষ নিউট্রন স্টারের অস্তিত্বের কথা বলেছেন বিজ্ঞানীরা। সুপারনোভা বিস্ফোরণের মুহূর্তে, এই সমস্ত নিউট্রন স্টারের পেটের ভিতরের অংশে তৈরি হয় নিউক্লিয়র পাস্তা। অর্থাৎ, সুপারনোভা বিস্ফোরণই হল নিউক্লিয়র পাস্তা তৈরির মূল কারিগর।

নিউক্লিয়র পাস্তা তৈরির এই বিবরণ পড়ে আমরা বুঝতেই পারছি, কী অসম্ভব চাপে নক্ষত্রের পেটের মধ্যে তৈরি হয় নিউক্লিয়র পাস্তা। আগেই জেনেছি, আমাদের সূর্যের ভরের ৮ গুণ থেকে ২৫ গুণে ভরের নক্ষত্রগুলোই নিউট্রন স্টারে পরিণত হয়। বিশালাকার এই নক্ষত্রগুলো আবার পর্যায়ক্রমে আয়তনে ছোটো হতে হতে এবং সুপারনোভা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে অতি অতি ক্ষুদ্রাকার এক নিউট্রন স্টারে পরিণত হয়। ঠিক কতটা ছোট হয় এই নিউট্রন স্টার? বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে বলছেন, নিউট্রন স্টারের ব্যাস হয় মাত্র ১০ থেকে ২০ কি:মি: মতো (মাঝারি মাপের শহরের দৈর্ঘ্য)। সূর্যের ব্যাসের থেকে ১০০ গুণ বড় ব্যাসবিশিষ্ট কোনো নক্ষত্রের পরিণতি হয় মাত্র ২০ কিমি ব্যাসের এক পিণ্ডে! বিজ্ঞানীরা বলছেন, ছোট্ট এই নিউট্রন স্টারের ভর কিন্তু হয় আমাদের সূর্যের ভরের প্রায় ৩ গুণের সমান। ফলে নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব হয় অস্বাভাবিক রকমের বেশি। বিজ্ঞানীদের মতে, নিউট্রন স্টারের ঘনত্ব হল প্রায় ১০১৭ কেজি/ঘনমিটার। একটা স্থূল ও সহজ হিসাবে, এক চা চামচ নিউট্রন স্টারের ভর কয়েক শ’কোটি টন। প্রবল এই ঘনত্বের জন্যই নিউট্রন স্টারের অভ্যন্তরে কোনো পরমাণুই আর গোটা বা আস্ত থাকে না। সমস্ত পরমাণু ভেঙ্গে গিয়ে মুক্ত প্রোটন ও মুক্ত ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এই মুক্ত প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলো পর্যন্ত এত ঘন সন্নিবেশিত অবস্থায় থাকে যে প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলো পরস্পরের গায়ে ঠেকে গিয়ে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এখন একটা ধনাত্মক কণা ও একটা ঋণাত্মক কণা পরস্পরের সংস্পর্শে এলে কী হয়? স্কুল-জীবনের পাঠ থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি, ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন কণা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আধানহীন নিউট্রন কণায় পরিণত হয়। একটা নিউট্রন স্টারের মূল উপাদানের ৯৫ শতাংশই হল এই নিউট্রন কণা। নিউট্রন নির্মিত বলেই এই জাতীয় নক্ষত্রের নাম রাখা হয়েছে নিউট্রন স্টার।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন এহেন নিউট্রন স্টারের পৃষ্ঠদেশের থেকে যত গভীরে বা কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যাবে, নিউট্রন স্টারের ঘনত্বও তত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বৃদ্ধি পাবে চাপ এবং তাপও। নিউট্রন স্টারের পৃষ্ঠদেশ থেকে কয়েক কি:মি: গভীরে, প্রচণ্ড চাপের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় কঠিনতম এক স্তর। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। নিউট্রন স্টারের পৃষ্ঠদেশের কিছুটা নিচে অবস্থিত কঠিনতম এই স্তরটাই হল নিউক্লিয়র পাস্তার স্তর। নিউক্লিয়র পাস্তার এই স্তরটা এতটাই কঠিন হয়ে যায় যে এই স্তরটাই হয়ে উঠে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কঠিনতম স্তর। বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে বলেছেন, নিউক্লিয়র পাস্তাই হল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কঠিনতম পদার্থ। নিউক্লিয়র পাস্তার থেকে অধিক কঠিন কোনো পদার্থের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। ঠিক কতটা কঠিন এই নিউক্লিয়র পাস্তার স্তর? এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, স্টিলের থেকে ১০১০ গুণ অধিক কঠিন। এই পাস্তা স্তরের একেবারে উপরে অংশের তুলনায় নিচের দিকের অংশের চাপ, তাপ, ঘনত্ব সবই বহু গুণ বেশি। এই চাপ, তাপ, ঘনত্বের তারতম্যের জন্যই নিউক্লিয়র পাস্তা স্তরের মধ্যে গঠন-বৈভিন্ন্য লক্ষ করা যায়। এই গঠন-বৈভিন্ন্যর উপর ভিত্তি করে সমগ্র নিউক্লিয়র পাস্তা স্তরকে আবার পাঁচটা (বা তার বেশি) উপস্তরে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। পাস্তার উপরিভাগের কম ঘনত্বের স্তর থেকে পাস্তার একেবারে নীচের দিকে অধিক ঘনত্ব যুক্ত সেই পাঁচ স্তরের নাম হল-

১) নকি (Gnocchi)

২) স্পাগেত্তি (Spaghetti)

৩) লাজানিয়ে (Lasagna)

৪) অ্যান্টিস্পাগেত্তি বা বুকাতিনি (Bucatini)

৫) অ্যান্টিনকি বা সুইস চিজ (Swiss cheese)।

খাদ্য রসিক বাঙালি-মাত্রই বুঝতে পারছেন যে এই নকি, স্পাগেত্তি, লাসানিয়ে আদতে হল বিভিন্ন ধরনের পাস্তার নাম। আমাদের নিশ্চয় জানা আছে, পাস্তা আসলে কোনো একটা খাদ্যবস্তুর নাম নয়। আকৃতি, উপকরণ, প্রস্তুত প্রণালী, স্বাদের তফাতের ভিত্তিতে শতাধিক রকমের পাস্তা প্রচলিত রয়েছে পৃথিবীতে। মাকারোনি (Macaroni), ভেরমিচেল্লি (Vermicelli), ফারফাল্লে (Farfalle), লিঙ্গুইনা (Linguine), স্পাগেত্তি (Spaghetti), লাজানিয়ে (Lasagna) ইত্যাদি সবই আসলে বিভিন্ন ধরনের পাস্তার নাম। সমস্ত রকমের পাস্তা তৈরির মূল উপাদানই হল ময়দা। ক্ষেত্র বিশেষে ময়দার সঙ্গে ডিম, দুধ, ঘি, মাখন, চিনি, নুন, কোকো, ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়। আবার গম থেকে প্রস্তুত করা ময়দার বদলে চাল, ডাল বা বিনের মিহি গুঁড়ো থেকে প্রস্তুত করা মন্ড দিয়েও পাস্তা তৈরি হয়ে থাকে। বিবিধ উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত করা ময়দার তালকে কেটে, বিভিন্ন আকারের ছোটো ছোটো টুকরো করা হয়। চৌকো, গোলাকার, চোঙাকার, শঙ্খাকার, কাঠি আকৃতি, ফিতার আকৃতি, ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতির পাস্তা দেখতে পাওয়া যায়। এই আকৃতিগত তফাতের জন্যই পাস্তার নামের এত রকমফের দেখা যায়। এই পাস্তাগুলোকে কখনও শুকিয়ে, কখনও সেদ্ধ করে, কখনও তেল নুন দিয়ে ভেজে খাদ্য উপযোগী করে তোলা হয়। প্রস্তুত প্রণালীর বৈচিত্র্যের কারণেও পাস্তার নামের নানান রকমফের দেখা যায়। ইতালির প্রায় প্রত্যেক শহরই তার নিজস্ব ঘরনার পাস্তার জন্য বিখ্যাত। এই দেশের বিভিন্ন শহরে প্রস্তুত হওয়ার কারণেও পাস্তার বিভিন্ন নাম হয়ে থাকে। সমবেতভাবে এরা পাস্তা নামে পরিচিত হলেও, এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও স্বকীয় একটা পরিচিতি রয়েছে। সেইজন্যই ভেরমিচেল্লি চাইলে কেউ লাজানিয়ে দেয় না। যদিও দুজনেরই মূল পরিচয় হল- পাস্তা।

ভিন্ন ভিন্ন আকারের দেখতে এই সমস্ত পাস্তাগুলোর সঙ্গে নিউট্রন স্টারের অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়র পাস্তার উপস্তরের গঠন প্রকৃতির অনেক মিল আছে বলেই এই স্তরগুলোকে এই সমস্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরের ম্যাগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথিউ ই. ক্যাপলান (M. E. Caplan), ইউএসএর ব্লুমিংটন শহরের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস জে. হরোউইৎস (C. J. Horowitz) এবং ক্যালটেকের আন্দ্রে ডি সিলভা স্নাইডার (A. S. Schneider) হলেন এই সমস্ত তত্ত্ব ও নামের প্রবক্তা। ক্যাপলান বলেছেন, “পদার্থবিদরা খেতে খুব ভালোবাসে বলেই আমার মনে হয়।” খাওয়া মানে কি পাস্তা খাওয়ার কথা বলতে চাইলেন ক্যাপলান? উনি নিজেও কি পাস্তা-ভক্ত? সেই রকম কিছু অবশ্য শোনা যায়নি এখনও পর্যন্ত। তবে বহু বিজ্ঞানীই যে পাস্তা-ভক্ত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আচ্ছা… আপনিও পাস্তা-ভক্ত! তাহলে, পাস্তা খাওয়ার একটা নতুন উপায় বাতলাই শুনুন। চোখ বুজিয়ে একাগ্র চিত্তে নিউক্লিয়র পাস্তার কথা ভাবতে ভাবতে এক চামচ পাস্তা মুখে ঢোকান। উম্ম্ম্… ইতালীয় পাস্তা খাওয়া যে কতটা রোমাঞ্চকর, এবার রোমে রোমে তা অনুভব করতে পারবেন।

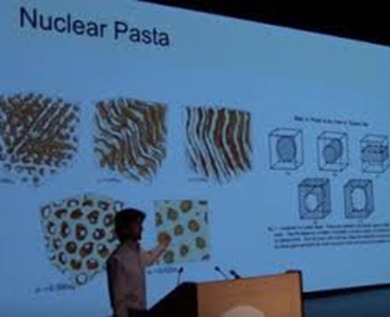

নিউক্লিয়র পাস্তা বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ক্যাপলান। পেছনের পর্দায় নিউক্লিয়র পাস্তার পাঁচটা স্তর দেখানো হয়েছে।

পুনরপি : নিউক্লিয়র পাস্তার নিচে, নিউট্রন স্টারের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে আরও একটা স্তর। নিউক্লিয়র পাস্তার থেকেও সেই স্তরের চাপ, তাপ, ঘনত্ব অনেক বেশি। সেই হিসেবে, এই স্তরটাই ‘ব্রহ্মাণ্ডের কঠিনতম পদার্থ’র শিরোপা পাওয়া উচিৎ ছিল। এক্ষেত্রে জানা প্রয়োজন, পাস্তা স্তরের নিচে অবস্থিত এই স্তরের চাপ এতটাই বেশি যে এখানে নিউট্রন কণাগুলো পর্যন্ত ফেটে চৌচির হয়ে যায়। চুরমার হয়ে যাওয়া এই নিউট্রন কণা থেকে উৎপন্ন হয় উপ-পারমাণবিক (subatomic) কণা কোয়ার্ক (Quark) ও গ্লুয়ন (gluon)। অতি উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন হলেও কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন নির্মিত নিউট্রন স্টারের এই কেন্দ্রীয় অংশটা কিন্তু কঠিন নয়। নিউট্রন স্টারের এই কেন্দ্রীয় অংশটা হল তরল পদার্থ। পৃথিবীর উপরি স্তরের কঠিন আস্তরণের নিচে যেমন তরল লাভার সমুদ্র রয়েছে, ঠিক তেমনই নিউট্রন স্টারের কেন্দ্রেও রয়েছে কোয়ার্ক ও গ্লুয়ন নির্মিত তরল লাভার সমুদ্র। তরল অবস্থায় থাকার কারণেই, নিউক্লিয়র পাস্তার থেকেও অধিক ঘনত্বযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ‘কঠিন’ তকমা জোটেনি নিউট্রন স্টারের এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটার।

প্রচ্ছদ-চিত্র পরিচিতি: শিল্পীর কল্পনায় সুপারনোভা বিস্ফোরণ ও নিউট্রন স্টারের জন্ম। নিউট্রন স্টারের পেটের ভিতরেই রয়ে গেছে নিউক্লিয়র পাস্তার হদিশ।

মূলসূত্র :

1. M. E. Caplan, A. S. Schneider, C. J. Horowitz, The Elasticity of Nuclear Pasta, Physical Review Letters, 24th Sept 2018.

2. A. S. Schneider, C. J. Horowitz, J. Hughto and D. K. Berry, Nuclear Pasta Formation, Physical Review, July 2013.

3. Robert Lea, What are neutron stars? Space.com, May 24, 2023

4. M. Coleman Miller, Introduction to neutron stars, astro.umd.edu, University of Maryland. (Last seen 12/4/2025)

5. https://www.physicsoftheuniverse.com/topics_blackholes_stars.html (Last seen 12/4/2025)