মোধেরা সূর্য মন্দির

ভারতবর্ষে সূর্য উপাসনার চল ছিল নিওলিথিক যুগ থেকেই। তারপর সময়ের সাথে সাথে ভারতে একে একে এসে পৌঁছোয় সূর্য উপাসনার বৈদিক ধারা, ব্যাকট্রিয় গ্রিক ধারা এবং ইরান থেকে আগত মঘদের ধারা। এই সব ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, সূর্য উপাসনার একটি স্বতন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট ধারা গড়ে ওঠে সাধারণ পূর্বাব্দের দুই শতক থেকে সাধারণ অব্দের ছয় শতকের মধ্যে। শৈব এবং বৈষ্ণবদের মতো একটি স্বতন্ত্র অর্চনা গোষ্ঠী তৈরি করেন সৌর উপাসকরা। সাধারণের মধ্যে সূর্য উপাসনার চল শুরু হয় সাধারণ অব্দের সাত শতক থেকে। সেই সময় উত্তর ভারত, পূর্ব ভারত, দাক্ষিণাত্যে সূর্য উপাসনার প্রচলন হলেও সূর্যদেব সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষ করে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে। তারই ফলস্বরূপ সেই সময় কাথিয়াবাড় অঞ্চলে তৈরি হয় একের পর এক সূর্য মন্দির, প্রথমে বল্লভীর মৈত্রকাদের সময়ে (শাসনকাল আনুমানিক ৪৭৫ সাধারণ অব্দ থেকে ৭৭৬ সাধারণ অব্দ) এবং তার পরে অনাহিলওয়াড়ার (অধুনা পাটান) সোলাঙ্কিদের সময়ে (আনুমানিক শাসনকাল ৯৪০ সাধারণ অব্দ থেকে ১২৪৪ সাধারণ অব্দ) ।

ভারতবর্ষের তথা কাথিয়াবাড়ের জনজীবন থেকে সূর্য উপাসনা বিদায় নিয়েছে সাধারণ অব্দের বারো শতকেই যখন সৌর উপাসকরা মিশে যান স্মার্তদের সাথে। মৈত্রকা এবং সোলাঙ্কিরাও হয়ে যান ইতিহাসের অংশ। সাধারণ মানুষও যে মৈত্রকা, সোলাঙ্কি এবং তাঁদের কীর্তি নিয়ে বিশেষ অবহিত, তাও নয়। কারণ আমাদের দেশের ইতিহাস চর্চায় আঞ্চলিক ইতিহাস বলতে গেলে ব্রাত্যই। মৈত্রকা এবং সোলাঙ্কিদের তৈরি করা মন্দিরগুলির বেশিরভাগেরই আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। আর যেগুলো কোন রকমে টিকে আছে সেগুলির অধিকাংশেরই অবস্থা বেশ করুণ। সেই টিকে থাকা গুটিকয়েক মন্দিরের মধ্যে যে মন্দিরটি সবচেয়ে বিখ্যাত সেইটি হল মোধেরার সূর্য মন্দির।

মোধেরা জায়গাটা গুজরাটের মেহসানা জেলায় অবস্থিত। সড়কপথে, গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। তা সোলাঙ্কিরা এখানে মন্দির নির্মাণ করলেন কেন? সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে মোধেরার পৌরাণিক কৌলিন্য। স্কন্দপুরাণ এবং ব্রহ্মপুরাণ মতে মোধেরা ছিল এক সুপ্রাচীন জনবসতি। এর নাম ছিল ধর্মারণ্য অর্থাৎ ধার্মিক লোকেদের বসতি। লঙ্কা বিজয় করে ফেরার পথে রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ (রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এইখানে এক যজ্ঞ করেন এবং তৈরি করেন ‘মোধেরাক’ – সময়ের সাথে সাথে যা হয়ে যায় ‘মোধেরা’। ‘মোধেরা’ নামকরণ নিয়ে অন্য আরেকটি মত হল যে রামচন্দ্রকে যজ্ঞে সহায়তা করেছিলেন ‘মোধ’ গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণেরা। তাঁদের গোষ্ঠীর নামেই এই জায়গার নাম হয় মোধেরা। এই মন্দির তৈরি হয়েছিল সাধারণ অব্দের এগারো শতকে। তবে, ঠিক কোন বছরে মন্দিরের নির্মাণ হয়েছিল তা নিয়ে একাধিক মত আছে।

গুজরাটে বহুলভাবে মন্দির নির্মাণ মৈত্রকদের সময়ে শুরু হলেও গুজরাটের স্থানীয় এবং স্বকীয় মন্দির স্থাপত্যশৈলী গড়ে ওঠে সোলাঙ্কিদের সময়ে। মোধেরার সূর্য মন্দির হল এই স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত প্রথম দিকের মন্দির। এই স্থাপত্যশৈলীর সম্পূর্ণ বিকশিত রূপ দেখা যায় সাধারণ অব্দের তেরো শতকে এবং তার পরে রাজস্থান এবং গুজরাটের পাহাড়ি এলাকায় (মাউন্ট আবু ইত্যাদি) মার্বেল দিয়ে তৈরি করা জৈন মন্দিরগুলিতে।

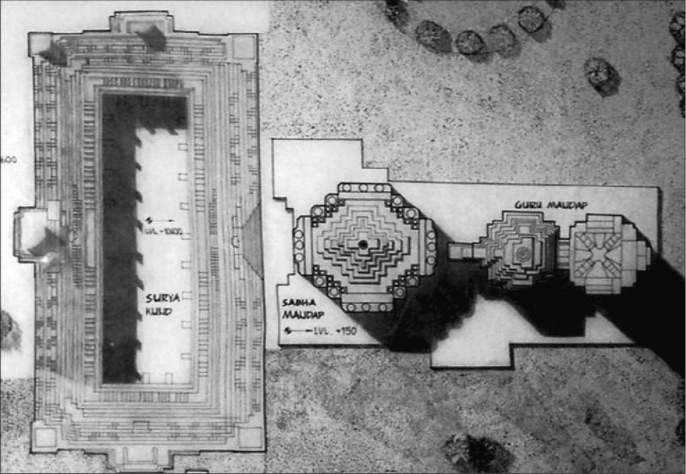

মোধেরার এই সূর্য মন্দিরের মোটামুটিভাবে আছে চারটি অংশ। সব থেকে পূর্বে আছে পুষ্করিণী বা কুণ্ড, তারপর সভামণ্ডপ, এবং সবার শেষে অর্থাৎ সবচেয়ে পশ্চিমে আছে গূঢ়মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ। গূঢ়মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহ পরস্পরের সঙ্গে জোড়া হলেও, সভামণ্ডপটি আলাদা ভিতের ওপর তৈরি। পরস্পরের থেকে আলাদা সভামণ্ডপ এবং গূঢ়মণ্ডপ মোধেরার সূর্য মন্দিরের একটি ব্যতিক্রমী গঠন বৈশিষ্ট্য। কারণ, পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন সভামণ্ডপ এবং গূঢ়মণ্ডপ সচরাচর দেখা যায় না। একই ভিতের ওপর, পরস্পরের সাথে সংযুক্ত সভামণ্ডপ এবং গূঢ়মণ্ডপ তৈরি করাই ছিল রীতি।

মন্দিরের সাইট প্ল্যান

পুষ্করিণীকে বলা হয় রামকুণ্ড। সূর্যকুণ্ডও বলা হয়ে থাকে। আয়তাকার পুষ্করিণীর উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য হল ১৭৬ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ হল ১২০ ফুট। পুষ্করিণীতে নামার জন্য চারদিক থেকেই পুরো পাড় ধরে নেমে গিয়েছে সিঁড়ি। এই জন্য পুষ্করিণীটি দেখতে লাগে অনেকটা উল্টো পিরামিড-এর মত। সিঁড়ির অসম ধাপগুলি তৈরি করেছে একটা অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশা। তবে এই পুষ্করিণীর যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দেয় তা হল সিঁড়ির সমস্ত ধাপ জুড়ে অসংখ্য ছোট-বড় নিরেট মন্দিরের উপস্থিতি। এই নিরেট মন্দিরগুলির সবচেয়ে বড় চারটি মন্দির উৎসর্গ করা আছে বিষ্ণু, গণেশ, নটরাজরূপী শিব এবং গুটি বসন্তের ঠাকুর শীতলার উদ্দেশ্যে। পুষ্করিণীর যে দিকটায় সভামণ্ডপ, তার ঠিক উল্টোদিকে, অর্থাৎ পূর্বদিকের ধাপে আছে শেষ শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মন্দির। শীতলার মূর্তি আছে বাহন গাধার ওপর বসা অবস্থায়, এক হাতে ঝাঁটা আর এক হাতে নিমপাতা নিয়ে। কথিত যে একসময় ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ১০৮টি নিরেট মন্দির ছিল পুষ্করিণীকে ঘিরে।

পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর ঢালের নিরেট মন্দির

পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে, পুষ্করিণীর সাথে লাগোয়াভাবেই আছে সভামণ্ডপ। পুষ্করিণী থেকে সভামণ্ডপে যাওয়ার জন্য আছে তোরণযুক্ত সিঁড়ি। সম্ভবত পুষ্করিণীতে স্নান করে প্রথমে সভামণ্ডপে আসতেন সে যুগের লোকজন। তারপর সেখান থেকে গূঢ়মণ্ডপে যেতেন পুজো দিতে।

সভামণ্ডপের আকার অনেকটা বরফির মত, যার চার কোণায় আছে সভামণ্ডপে ঢোকা-বেরোনোর জন্য চারটি তোরণ। সভামণ্ডপেরও লম্বালম্বি দিকটা উত্তর-দক্ষিণ অভিমুখী, অর্থাৎ পুষ্করিণীর লম্বালম্বি দিকের সাথে সমান্তরাল। মাটি থেকে কিছুটা উঁচু পাথরের ভিতের ওপর তৈরি এই সভামণ্ডপটি চারিদিক দিয়ে কোমর উঁচু বেদি দিয়ে ঘেরা। পাথরের এই বেদির ওপর আছে পার্শ্বচরদের খোদাই করা প্রতিকৃতি। সভামণ্ডপের ধারগুলো অর্থাৎ প্রান্তসীমা সরলরৈখিক নয়, জিগজ্যাগ ধরণের। ফলে সভামণ্ডপের ধার বরাবর তৈরি হয়েছে বেশকিছু তিনকোণা ব্যালকনি। ব্যালকনির কোণগুলোয় আছে পাথরের স্তম্ভ। স্তম্ভের গোড়ার দিকে আছে ফুলদানি এবং গাছের পাতার খোদাই করা মোটিফ (motif)। স্তম্ভের ওপরের দিকটা নীচের দিকের তুলনায় সরু। স্তম্ভের এই ওপরের অংশে আছে পশুপাখি এবং গাছের পাতার মোটিফযুক্ত দেওয়ালাগার (bracket)। এই দেওয়ালাগারগুলি ধরে রেখেছে সভামণ্ডপের ছাদের বেরিয়ে থাকা অংশকে।

সভামণ্ডপ

সভামণ্ডপের ভিতরের দিকেও আছে একাধিক স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলোর ওপর খোদাই করা আছে সিংহের মুখচ্ছবি এবং রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং আরও অনেক পৌরাণিক ঘটনাবলির দৃশ্য। এই স্তম্ভগুলির ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আছে সামুদ্রিক দানবের খোলা মুখের মোটিফযুক্ত দেওয়ালাগার। এই দেওয়ালাগারগুলির ওপর ভর করে আছে মালা এবং পদ্মফুলের কুঁড়ির খোদাই করা প্রতিকৃতি দিয়ে সাজানো তোরণ। এই তোরণগুলিকে বলা হত কীর্তিতোরণ। এইগুলি সম্ভবত বানানো হয়েছিল সোলাঙ্কি রাজাদের যুদ্ধজয়কে উদযাপন করতে। সভামণ্ডপের ছাদ ভিতর থেকে দেখতে আখরোটের মত। ছাদের গায়ে রয়েছে ফুলের নকশা। সভামণ্ডপের ঠিক মাঝখানে ছাদের উচ্চতা হল ২৩ ফুট।

সভামণ্ডপের ভিতরের অংশ

তথ্যসূত্র অনুযায়ী, সবমণ্ডপে মোট স্তম্ভের সংখ্যা নাকি ৫২ যা বছরের ৫২ সপ্তাহকে বোঝায়।

সভামণ্ডপের আরেক নাম ছিল নৃত্যমণ্ডপ। খুব সম্ভব সভামণ্ডপ ছিল সামাজিক মেলামেশার জায়গা যেখানে আলাপ-আলোচনা এবং নাচগানের অনুষ্ঠান হত।

সভামণ্ডপের পশ্চিমে আছে গূঢ়মণ্ডপ। আয়তাকার গূঢ়মণ্ডপের দৈর্ঘ্য হলো ৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হল ২৫ ফুট ৮ ইঞ্চি। এর লম্বালম্বি দিকটা হল পূর্ব-পশ্চিম অভিমুখী অর্থাৎ সভামণ্ডপ এবং পুস্করিণীর অক্ষের সাথে সমকোণী। ঢোকার দরজা পূর্বমুখী, সভামণ্ডপের দিক থেকে। ঢোকার দরজার সাথে আছে একটি ছোট লাগোয়া বারান্দা। গূঢ়মণ্ডপটি সভামণ্ডপের মতো খোলা নয়, চারিদিক দিয়ে ঢাকা। গূঢ়মণ্ডপের মধ্যে যাতে আলো আসতে পারে, তার জন্য উত্তর এবং দক্ষিণের দেওয়ালে ছিল তিনটি করে পাথরের জালিকা দেওয়া জানালা। আজকের দিনে উত্তরের জানালার জালিকাগুলো ভগ্নপ্রায় এবং দক্ষিণের জানালার জালিকার কোনো অস্তিত্ব নেই। গূঢ়মণ্ডপের দেওয়াল সভামণ্ডপের দেওয়ালের মত জিগজ্যাগ না হলেও, এরও দৈর্ঘ্য বরাবর দেওয়াল দু’জায়গায় একটু বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে (projected outward) এবং প্রস্থ বরাবর দেওয়াল এক জায়গায় বাইরের দিকে বেরিয়ে এসেছে। পূর্ব দিকের দেওয়ালে এই বেরিয়ে থাকা অংশেই আছে গূঢ়মণ্ডপে ঢোকার দরজা এবং লাগোয়া বারান্দা।

গুঢ়মণ্ডপ

গূঢ়মণ্ডপও মাটি থেকে কিছুটা উঁচু পাথরের ভিতের ওপর তৈরি। এই ভিতের আকার অনেকটা উল্টানো পদ্মফুলের মত। গূঢ়মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের পুরোটাই কারুকাজ করা। সেখানে আছে মানুষের প্রেমনিবেদনের ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিমার, বাদ্যযন্ত্রকারদের, এবং পশু, পাখি ও ফুলের খোদাই করা প্রতিকৃতি। এর সাথে আছে পার্বতীর ১২টি রূপের প্রতিকৃতি। পার্বতীর এই ১২ রূপকে বলা হয় ‘দ্বাদশ গৌরী’। এছাড়াও আছে সূর্যদেবের ১২টি প্রতিকৃতি, যার কয়েকটিতে সূর্যদেব পরে রয়েছেন লম্বা টুপি এবং গামবুট যা ইরান থেকে আগত মঘদের সৌর উপাসনার ধারার প্রভাবের পরিচয় দেয়। গূঢ়মণ্ডপের ওপর শিখর এখন আর নেই। সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

গূঢ়মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের শিল্পকলা

গূঢ়মণ্ডপের পর আছে গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহকে ঘিরে রয়েছে ঢাকা দেওয়া প্রদক্ষিণাপথ। প্রদক্ষিণাপথের মাথার ওপরের ছাদে আছে খোদাই করা ‘রোজেট’।

গর্ভগৃহে আজকের দিনে কোনো মূর্তি নেই। কথিত যে একসময়, সাতটি ঘোড়ায় টানা রথের ওপর সারথি অরুণকে নিয়ে সূর্যদেবের সোনার তৈরি মূর্তি ছিল এই গর্ভগৃহতে। সেই মূর্তির মাথায় ছিল একটি হিরে। কিংবদন্তি অনুযায়ী, গূঢ়মণ্ডপটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে সূর্য যেদিন বিষুবরেখার ওপর থাকত, সেদিন ভোরের প্রথম আলো এসে পড়তো সূর্যদেবের মূর্তির মাথার হিরেতে। হিরের প্রতিফলিত আলোতে আলোকিত হয়ে উঠত পুরো গূঢ়মণ্ডপ।

আমি যখন এই মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম তখন গর্ভগৃহের দরজা ছিল বন্ধ। তাই গর্ভগৃহের ভিতরটা দেখতে ঠিক কেমন, তা নিয়ে সম্যক ধারণা নেই। গর্ভগৃহের দরজা কখনও খোলা থাকে কিনা তা নিয়েও কোন নিশ্চিত ধারণা নেই।

গর্ভগৃহ

প্রদক্ষিণাপথ

এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল উত্তর ভারতীয় নাগর স্থাপত্যধারা মেনে। এর নির্মাণপ্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ‘লকিং সিস্টেম’-এ। এর ফলে, ভূমিকম্পের সময়, মন্দিরের বিভিন্ন অংশ কাঁপলেও, মন্দিরটি কখনো ভেঙে পড়েনি। মন্দির সম্পর্কিত আর একটি তথ্য হল যে মন্দিরটি ঠিক কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর অবস্থিত।

মোটের ওপর এই হল মোধেরার সূর্য মন্দির। মন্দির স্থাপত্য ভাষায় প্রকাশ করা একটু শক্ত বিশেষ করে তাদের পক্ষে যারা স্থাপত্য বা ইতিহাসের প্রথাগত ছাত্র নয়। তাও চেষ্টা করলাম।

এইবারে মন্দিরটি ঠিক কবে তৈরি হয়েছিল সেই নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি হালকা করে জেনে নিয়ে শেষ করা যাক লেখাটা। এই মন্দিরে একটি লিপি পাওয়া গিয়েছে যাতে দেবনাগরী হরফে লেখা আছে “বিক্রম সংবত ১০৮৩”, যা সাধারণ অব্দের হিসাবে হয় ১০২৬-২৭। এছাড়া আর কোথাও, মন্দির চত্বরে বা সমসাময়িক রচনায়, মন্দির সম্পর্কিত সময়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর ভিত্তিতে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই মন্দির তৈরি হয়েছিল ১০২৬-২৭ অব্দে, সোলাঙ্কি রাজা প্রথম ভীম-এর (ভীমদেব) রাজত্বকালে (১০২২-১০৬৪ সাধারণ অব্দ)। তাঁদের মতে প্রথম ভীম এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন গজনীর মাহমুদের বিরুদ্ধে মোধেরায় নিজের লড়াইয়ের স্মৃতিতে। ১০২৪-২৫ সাধারণ অব্দে যখন গজনীর মাহমুদ গুজরাট আক্রমণ করেন, তখন এই মোধেরায় মাহমুদকে আটকানোর চেষ্টা করেন প্রথম ভীম, তাঁর ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে। তাঁর এই প্রয়াস অবশ্য অসফল হয়েছিল এবং তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন কচ্ছ এলাকার কন্ঠকোট-এ।

তবে, আগেই লিখেছি যে মন্দিরটি ঠিক কবে তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে একাধিক মত আছে। মন্দির কবে তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে উপরের মতটা সঠিক বলে মানেন না অনেক ঐতিহাসিক। না মানার একটা কারণ হল “বিক্রম সংবত ১০৮৩” বলে দেবনাগরী হরফে লেখা লিপিটির অদ্ভুত অবস্থান। মন্দির প্রাঙ্গনের একটি দেওয়ালের ওপর উল্টো করে আটকানো আছে এই লিপিটি – অর্থাৎ পা উপরে আর মাথা নিচে। মন্দিরটি যদি ১০২৬-২৭ সাধারণ অব্দেই বানানো হয়ে থাকে তাহলে লিপিটি এইরকম উল্টো করে লটকানো আছে কেন? সঙ্গত প্রশ্ন। উত্তর নেই। যাই হোক, এর ভিত্তিতে এই ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে মন্দিরটি বানানো হয়েছিল ১০২৬-২৭ সাধারণ অব্দের আগেই। উল্টে, তাঁদের মতে, ১০২৬-২৭ সাধারণ অব্দ ছিল সেই বছর, যে বছর মন্দিরটি হয়েছিল আক্রান্ত।

মন্দিরের নির্মাণকাল নিয়ে আরও একটি মত আছে যা উপরে বলা দ্বিতীয় মতের সাথে সংযুক্ত বা দ্বিতীয় মতের পরিমার্জিত রূপ বলা যেতে পারে। মন্দিরের নির্মাণকাল নিয়ে এই তৃতীয় মতটি হলো যে এই পুরো মন্দিরটি একসাথে বানানোই হয়নি! মন্দিরের বিভিন্ন অংশের স্থাপত্যশৈলীর ভিত্তিতে, এই তৃতীয় মতের প্রবক্তারা মনে করেন যে মন্দিরের কুণ্ড বা পুষ্করিণী বানানো হয়েছিল সবার আগে – সাধারণ অব্দের একাদশ শতকের প্রথম দিকে, প্রথম ভীমেরও আগে। তবে সেই সময় শুধু পুষ্করিণীর চারকোণের চারটি নিরেট মন্দির বানানো হয়েছিল মাত্র। তারপর গূঢ়মণ্ডপ এবং কুণ্ডের চারদিকের বাকি ছোট-বড় নিরেট মন্দিরগুলি বানিয়েছিলেন প্রথম ভীম; মাহমুদ গজনী ফিরে যাওয়ার পর অর্থাৎ ১০২৪-২৫ সাধারণ অব্দের পরে। সভামণ্ডপ, বিভিন্ন তোরণ এবং গূঢ়মণ্ডপের সামনের ছোট বারান্দা এই সব তৈরি হয়েছিল তারও অনেক পরে, সাধারণ অব্দের দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে।

আজকের তারিখে এই মন্দিরের কোন ধর্মীয় প্রাসঙ্গিকতা নেই। এখন আর পুজো-আর্চা হয় না। যা আছে তা হল এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব – সোলাঙ্কি স্থাপত্যকীর্তির এক অন্যতম প্রধান নিদর্শন হিসাবে। আর সেই নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে ‘আরকেওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’র ওপর।

তথ্যসূত্র:

- Atul Tripathi; Solar Deities in Gujarat – Art, Architecture and Contemporary Traditions; Pratibha Prakashan, 2015.

- George Michell; The Hindu Temple, An Introduction to Its Meaning and Forms; The University of Chicago Press, 1988.

- V.C. Shrivastava; Sun-Worship in Ancient India; Parimal Prakashans, 2017.

- https://www.researchgate.net/publication/271125107_Sun_Temple_at_Modhera_An_Ode_in_Stone

- https://www.inditales.com/architecture-of-sun-temple-modhera/

- https://en.wikipedia.org/wiki/Chaulukya_dynasty

- https://en.wikipedia.org/wiki/Bhima_I

- Personal observation