মৈমনসিংহ-গীতিকায় সাবল্টার্নদের কথা ও বিরুদ্ধতার স্বর

শাসকশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ইতিহাস ও সাহিত্যে তাদেরই জয়গান গাওয়া হয়, তাদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের ও জনগণের অবস্থার বিশ্লেষণ করা হয় কিন্তু সেই শাসকের রাজ্যে বসবাসকারী জনগণের, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক অবস্থান বা জীবন যাপন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নিম্নবর্গীয় মানুষের, শাসকশ্রেণির বিপরীত মেরুতে শ্রেণিবদ্ধভাবে অবস্থানকারী মানুষের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায় নির্দিষ্ট কতগুলি গ্রন্থে। প্রাচীন বাংলার নিম্নবর্গের ইতিহাস পাওয়া যায় চর্যাপদ, মঙ্গলকাব্যের মতো কিছু সাহিত্যে, কিছু ধর্মীয় গ্রন্থে। আর মধ্যযুগীয় বাংলার পূর্বাঞ্চলের নিম্নবর্গের ইতিহাস পাওয়া যায় মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার মতো লোকসাহিত্য সংকলনে। লোকসাহিত্যই নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাসের আকর। এই মৈমনসিংহ–গীতিকা তেমনি একটি আকর গ্রন্থ।

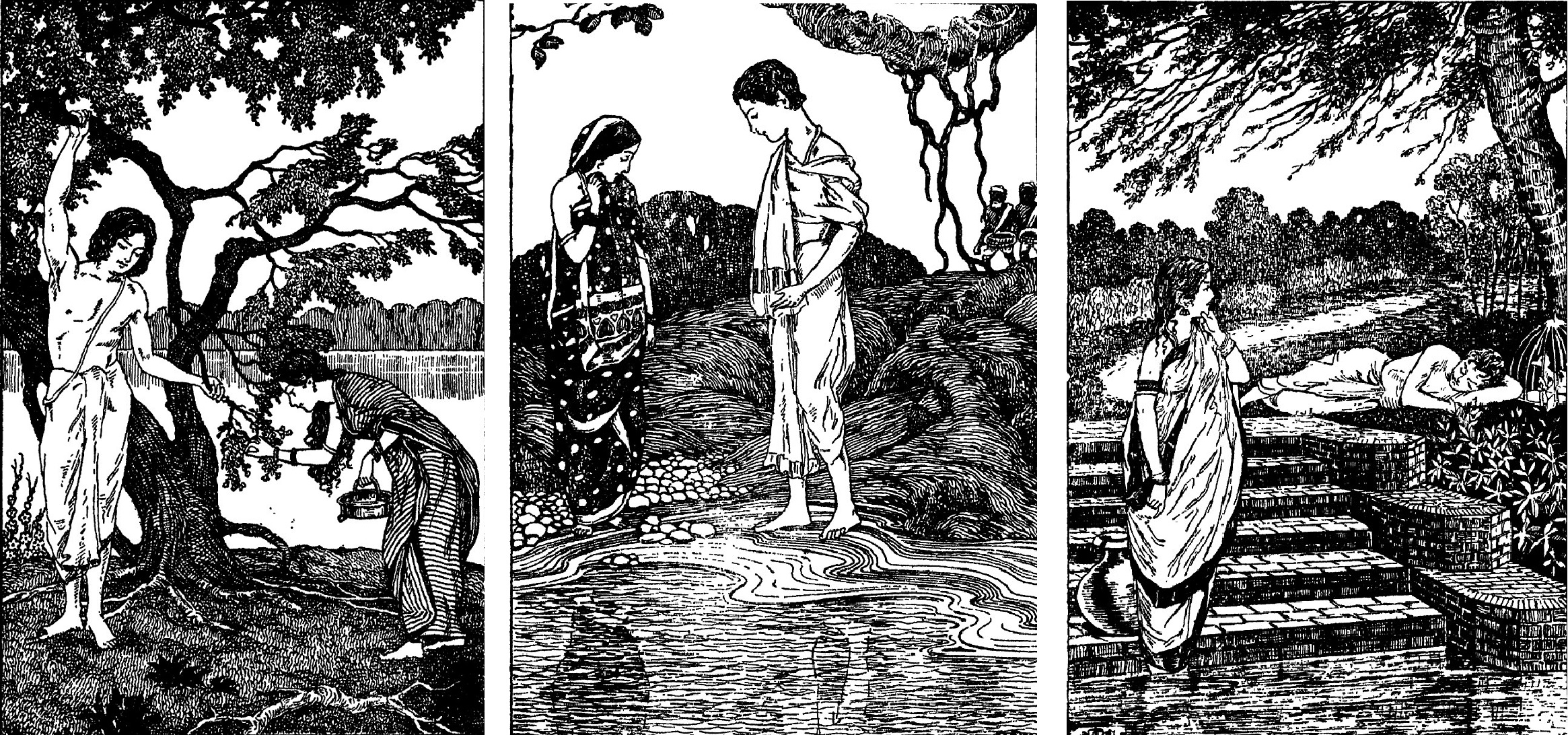

১৫৭৫ সালে দাউদ খাঁকে পরাজিত করে মুঘলরা অবিভক্ত বাংলাকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেও সামন্ত-ভূঁইয়াদের দৌরাত্ম্যে ১৬৭৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মানুষ দিল্লি শাসনের সুস্বাদটুকু পায়নি। সামন্ত-ভুঁইয়াদের দুঃশাসনে, অত্যাচারে বাংলার মানুষ আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শাসকের অরাজকতায় সবচেয়ে বেশি পীড়িত হয়েছিল নিম্নবর্গের মানুষ। মধ্যযুগীয় বাংলার পূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে গারো-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মাঝের অংশের নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের কথা সংরক্ষিত আছে মৈমনসিংহ-গীতিকার পালাগানের পরতে পরতে। সংরক্ষিত আছে তাদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা, নীরবে নির্যাতিত হওয়ার কথা, তাদের বীরত্বের কথা, তাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধের কথা, যে কথা মুখে মুখে রচিত হয়েছে আর মুখে মুখেই ছড়িয়ে পড়েছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

এই পালাগানগুলি নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বসবাসকারী কবিদের আবেগে, শৈলীতে, রুচিতে রচিত হয়েছে। রচয়িতারা সবাই তত্কালীন সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্গীয় সমাজে বেড়ে ওঠা বাঙালি। তাই তাঁরা তাঁদের সুখ-দুঃখ, লড়াই, প্রেম, প্রতিবাদ সহজ সরলভাবে রচনা করতে পেরেছেন। মহুয়া পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই একটি গানের দল চালাতেন, তিনি জাতিতে নমশূদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। মলুয়া পালার রচয়িতা চন্দ্রাবতী ছিলেন দরিদ্র দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। দ্বিজ বংশীদাস মনসাভাসান গাইতেন, শেষজীবনে কিছু সম্পত্তির অধিকারী হলেও আদপে ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বেড়ে ওঠা এক ব্রাহ্মণ কবি। অন্যান্য রচয়িতা মনসুর বয়াতি, দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া, দ্বিজ ঈশান নিঃসন্দেহে ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ। এগুলি যারা আঞ্চলিক সুরে অনুষ্ঠানে পরিবেশন করত সেই গায়েনরাও ছিল নিম্নবর্গের। তারা কেউ ছিল মাঝি, কেউ জেলে, কেউ ধোপা, কেউ চাষী।

পালাগানে উল্লেখ্য স্থান ও চরিত্রের নাম থেকে বোঝা যায় বাস্তবে কোনো এক সময় এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল এবং ঘটনার অবব্যহিত পরে স্থানীয় কবিরা সেই ঘটনা নিয়ে পালাগান রচনা করেছেন। ঘটনা বর্ননায় কিছু পরিবর্তন করা হলেও মূল ঘটনা কোনো এক সময় ঐ অঞ্চলে ঘটেছিল বলে জনশ্রুত। জয়ানন্দ-চন্দ্রাবতী পালা, দেওয়ান ভাবনা, দেওয়ানা মদিনা, দস্যু কেনারাম, কমলা পালাগুলির ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থের ভূমিকায় তা বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক পূর্ববঙ্গ ঘুরে গীতিকা সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা’র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় – “১৯৩৩ সালে পালাসংগ্রহ আরম্ভ করিয়া বুঝিলাম, পূর্ববঙ্গে জনচিত্ত আলোড়নকর কোনো ঘটনা ঘটিলে ঘটনার অবব্যহিত পরেই সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পল্লীকবি পালাগান রচনা করেন। একমাত্র রামায়ণ ও চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনী ছাড়া আর কোনো পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালাগান আমার হাতে পড়ে নাই। আমার মনে হয়, বিগত পাঁচশত বত্সরের মধ্যে রচিত সত্যঘটনা মূলক পালাগানগুলিও ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়াছিল। মাননীয় সেন মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি ভূমিকায় আমার এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এরূপ হইলে মূল ঘটনার কোনোপ্রকার বিকৃতি ঘটানো কবির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ, পালা রচনা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে গাহিতে গেলে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও প্রত্যক্ষদর্শী থাকা সম্ভব। সেজন্য এইসব পালায় বর্ণিত মূলকাহিনী এবং তৎকালের দেশ ও সমাজচিত্রগুলি অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করতে পারি।”

শ্রেণি বিন্যাস

মৈমনসিংহ-গীতিকা যখন প্রকাশিত হয় (১৯২৩) তখন নিম্নবর্গকে সাবল্টার্ন বলার প্রচলন ছিল না। শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় গ্রামসির লেখাতে। ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) মুসোলিনির কারাগারে বন্দি অবস্থায় লিখেছিলেন (১৯২৯-৩৫) কারাগারের নোটবুক। সেখানে তিনি মার্ক্সীয় আলোচনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই সময় মুসোলিনির শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে ঘুরিয়ে তিনি মার্ক্সবাদকে প্র্যাক্সিসের দর্শন ও কার্ল মার্ক্সকে প্র্যাক্সিসের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানেই সমাজব্যবস্থায় শ্রেণি বোঝাতে সাবল্টার্ন বা ইতালিয় ‘সুবেলতার্নো’ শব্দটি ব্যবহার করেন। ‘সাবল্টার্ন’ শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধঃস্তন বা নিম্নস্থিত, শব্দটি ইংরাজি ভাষায় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। সেখানে ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন অফিসারদের সাবল্টার্ন বলা হত। তবে সাধারণ ভাবে ‘সাবর্ডিনেট’কে সাবল্টার্নের সমার্থক শব্দ বলা যায়। গ্রামসি তার নোটবুকে সাবল্টার্নের উল্টো অর্থে ‘হেজেমনিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ‘সাবল্টার্ন শ্রেণি হল শ্রমিকশ্রেণি, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশেষ বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হয়। এদের বিপরীতে আছে পুঁজিবাদী শ্রেণি বা হেজিমনিক শ্রেণি। অর্থাৎ একদিকে আছে প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণি আর উল্টোদিকে এদের অধীন শ্রেণি। ১৯৮২ সালে সাবল্টার্ন বোঝাতে ‘নিম্নবর্গ’ শব্দটি বাঙালি ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ প্রথম ব্যবহার করেন।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণি ও তাদের অধীন শ্রেণি, দুটিই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। একদিকে আছে নবাব, রাজা, জমিদার, দেওয়ান, চাকলাদার, কারকুন, কাজি প্রমুখ চরিত্রেরা। সেখানে নবাবের অধীনস্থ ছিল রাজা, দেওয়ান, জমিদার, চাকলাদার। আবার দেওয়ানের অধীনস্ত ছিল কাজি, চাকলাদারের অধীনে ছিল কারকুন। এরা সবাই শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি। আর এর উল্টোদিকে আছে শাসিত শ্রেণি বা শোষিত শ্রেণি। শাসকশ্রেণির মতো এই শাসিত শ্রেণির মধ্যেও হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় রয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের শাসিত শ্রেণির মধ্যেই ব্যবসায়ী, মাঝি, জেলে, বেদে, চাষি, কুড়াশিকারীকে খুঁজে পাওয়া যায়। সে যুগের কুড়া পাখির দুই ডানায় রয়েছে দুই ভিন্ন শ্রেণি, এক ডানায় প্রভূত্বের অধিকারী শ্রেণি, অন্য ডানায় তাদের অধীন শ্রেণি। কুড়া পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত বিনোদের মতো নিম্নবর্গের কিছু মানুষ। উচ্চবিত্ত বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাপনের অংশ ছিল সেই কুড়া পাখি, যার মাংস তাদের আভিজাত্যের প্রতীক। কুড়া শিকারে গিয়ে বিনোদকে সাপে কামড়েছে, কুড়া শিকারের ঝুঁকি নিয়েছে তারা আর সুস্বাদ নিয়েছে উচ্চবর্গীয়রা।

এই শ্রেণিবৈষম্য মহুয়া পালায় নদের চাঁদ আর মহুয়ার প্রেমে মূল সমস্যা এনেছে। সেখানে যাযাবরের জীবন কাটানো, জীবজন্তু নিয়ে খেলা দেখানো মহুয়া বড়ো হয়েছে বেদে-ডাকাতের সঙ্গে নিম্নবর্গের সমাজে আর শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি নদের চাঁদ বড়ো হয়েছে জমিদার ব্রাহ্মণ পরিবারে। নদের চাঁদ ইচ্ছা করলেই বাইরে বাড়িতে বেদের দলের তামাশা বসাতে পারে, নিজের অঞ্চলে বেদের দলকে স্থায়ী বাসস্থান দিতে পারে। যে বাসস্থানে এসে চাষ করে, বাড়িতে সব্জি লাগিয়ে স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখতে পারে বেদেরা। এই বৈষম্যের জেরেই হুমরা আশঙ্কিত হয়েছে বড় কোনো সমস্যায় পড়ার – “কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে খিবাম ভিক্ষা মাগে।/ আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লগে॥” পরবর্তীতে হুমরার সমস্ত সিদ্ধান্ত এই আশঙ্কারই ফল। তাদের সামাজিক বৈষম্য তাদের প্রেমে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে দুই প্রেমীকেই। মলুয়া ও দেওয়ান ভাবনা পালায় শাসকশ্রেণিকে শোষিতের উপর নির্যাতন করতে দেখা গেছে। অন্যের স্ত্রীকে জোর করে বিয়ে করা বা ভোগ করার জন্য তাদের প্রভাবশালী নখের হিংস্র আঁচড় কাটতে দেখা গেছে।

শাসক ও শাসিত এই দুটি শ্রেণি ছাড়াও শাসিত শ্রেণির উপশ্রেণি ছিল। আর্থিক স্বচ্ছলতার ভিত্তিতে ছিল এই উপশ্রেণি। নিম্নবর্গের একশ্রেণি কৃষিকাজের মধ্য দিতে ধনসম্পদ বাড়াতে ও আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়েছিল, অন্য শ্রেণির কৃষকরা দিনমজুরের কাজ করে কোনো রকমে দিনযাপন করত। তাই প্রথম শ্রেণির মহিলারা পরত ‘অগ্নিপাটের শাড়ি’ আর দ্বিতীয় শ্রেণি পরেছে মোটা সুতোর ‘জোলার পাছাড়ী’।

মলুয়া পালায় ঘটক বিনোদের সঙ্গে বিয়ের কথা তুললে শুধুমাত্র আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকার কারণে মলুয়ার বাবা বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মত হয়। একই শ্রেণির, একই জাতের হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার বিনোদ কুড়া শিকার করে একবছরের মধ্যে সম্পদশালী হলে মলুয়ার বাবা সানন্দে, সাড়ম্বরে বিনোদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়।

শাসক ও শোষিত শ্রেণির মাঝে সাবলীলভাবে অবস্থান করেছে ব্যবসায়ী শ্রেণি। মহুয়া পালায় নদীপথে নৌকায় সাধুর দেখা পেয়েছিল মহুয়া, কাজলরেখার বাবা নিজেই বড় ব্যবসায়ী ছিল। এই ব্যবসায়ীরা সব দুই শ্রেণির সঙ্গেই সম্পর্ক রেখে চলত। ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মহাজন। যারা গরিব কৃষকদের জমি বাড়ি বন্ধক নিয়ে সুদে টাকা ধার দিত। মলুয়া পালায়, ফসল নষ্ট হবার পর অভাবের সময় বিনোদ ‘পাঁচ গোটা’ জমি মহাজনের কাছে বন্ধক রেখেছিল। এরা চিরাচরিত বাংলার মহাজন যার সাক্ষাৎ আরও ভালোভাবে পাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘আমার বাংলা’য়, এই মৈমনসিংহ জেলার কাছাকাছি গারো পাহাড়ের গায়ে বেড়ে মানুষের ইতিহাসে। সেখানে মনমোহন মহাজন, কুটীশ্বর সাহার মতো ধুরন্ধর মহাজন চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ নিয়েছে। মনমোহন একটা ছাতার বদলে এক হাজার টাকা দাবি করে, আর কুটিশ্বর সাহা এক বছরের মুদির বাজারের পরিবরতে ছেষট্টি বিঘা জমি ও অন্যমহাজন একটি কোদালের পরিবর্তে পনেরো বিঘা জমি আত্মসাৎ করে। সুতরাং এই মহাজনী প্রথা কোনো কাল্পনিক কথা নয় ‘আমার বাংলা’ তার প্রমাণ দেয়।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে এই বাংলায় বসবাস করত, তারা মিলেমিশে সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করত। পীরের প্রতি ছিল হিন্দু মুসলমান সকলের আস্থা ও ভক্তি, সমস্যায় পড়লে সবাই পীরের কাছে যেত। তারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করত একসঙ্গে, পালাগানের বন্দনা অংশ থেকে বোঝা যায় গায়েনরা সভায় গাইতে এসে প্রথমেই বন্দনা করত হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে – “সভা কইর্যা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।/ সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥”

তবে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হালুয়া দাস, গোয়ালা প্রভৃতি জাতিগত ভেদ যেমন ছিল, ছিল মুসলমানদের সঙ্গে ভেদও। কঙ্ক ও লীলা পালায় কঙ্ক ব্রাহ্মণের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও মাঝে শূদ্রের ঘরে বেড়ে উঠেছিল বলে ব্রাহ্মণ সমাজ কঙ্ককে ‘জাতে উঠতে’ বাধা দিয়েছে। এখানে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ সমস্যা স্পষ্ট হয়েছে। আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদও ছিল, সব সময় যে সম্প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকত তা নয়, কঙ্ক ও লীলাতে দেখা গেছে মুসলমানের কাছে দীক্ষা নিয়েছে বলে কঙ্ককে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। হিন্দুরা তার সত্যপীরের পাঁচালী ছিঁড়ে ফেলেছে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

“হিন্দু যত সব কঙ্কে মোসলমান বলি।

কেহ ছিঁড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী॥”

আবার দেওয়ানের ঘর থেকে মলুয়া ফিরলে বিনোদের আত্মীয়রা মুসলমানের ঘরে তিনমাস থাকার অপরাধে মলুয়াকে ত্যাগ করার আদেশ দেয়। তাদের মতে,

“কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী।

মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি॥”

চন্দ্রাবতী পালায় জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমানের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে তাকে আর ধর্মে ফেরানো যায়নি। মন্দিরের দরজা ছুঁয়েছে বলে তাদের সংস্কারবশত চন্দ্রাবতী দরজা ধোয়ার জন্য জল আনতে গেছে নদীতে। একথা বলা যায়, হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করলেও তাদের মধ্যে জীবন যাপনে একটা স্বতন্ত্রতা ছিল, একটা দূরত্ব বজায় ছিল।

আর্থিক অবস্থা

মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা, দস্যু কেনারাম, দেওয়ানা মদিনা পালায় চরম আর্থিক অনটনের ছবি রয়েছে। মহুয়া পালায় বেদেরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। মলুয়া পালায় বর্ষায় ফসল ডুবে গেলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়েছে গোটা দেশ, চরম অভাব নেমে এসেছে গরিব চাষি বিনোদের সংসারে। বর্ষার জলে গ্রামের সবার সরু শষ্য ও ধান নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ এসেছে, ধানের দামও বেড়েছে। কার্তিক মাসের হিম লেগে বিনোদের জ্বর এলে তার অভাবী মা ওষুধ কিনতে পারেনি, নিরুপায় হয়ে দেবতার কাছে মানত করেছে। বিনোদের বিধবা মা সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। ভয়াবহ খাদ্যাভাব থেকে নিজেদের বাঁচাতে বিনোদ হালের গরু বিক্রি করে, মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রেখে দু’মাস কোনো রকমে কাটিয়েছে। গরিব মানুষগুলো মহাজনের শিকার হয়েছে বার বার। রোজগারের জন্য কুড়া শিকারে যাওয়ার সময় অভাবী মা’র ঘরে রান্না করার মত চাল তো দূরের কথা খুদটুকুও ছিল না। অভুক্ত বিনোদ দিদির বাড়ি থেকে খাবার চেয়ে নিয়েছে। সেই সুযোগে পরিচয় হয় বাংলার সাইল ধানের চিড়ে, শবরী কলা, চুন খয়ার দিয়ে সাচিপান, তামুক, টিক্কা প্রভৃতির সঙ্গে।

কাজলরেখা ও দস্যু কেনারাম পালায় দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে বাঁচতে বাবা-মা সন্তানকে বিক্রি করেছে। কঙ্কনদাসীর বাবা অভাবে তেরো/চোদ্দো বছরের মেয়েকে বিক্রি করেছে, কাজলরেখা হাতের কঙ্কনের বিনিময়ে তাকে কিনেছে। দস্যু কেনারাম পালায় দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে পাঁচ আড়া ধানের বিনিময়ে কেনারামকে তার মামা বেচে দিয়েছে। যার পরিণতিতে কেনারাম ডাকাত হয়েছে। ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’য় দু’বার দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। এই দুর্ভিক্ষের ছবি বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তরকে মনে করায়। কখনও খরা কখনও অতিবৃষ্টি আর শাসকের উদাসিনতা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে।

সমাজে অভাব ছিল বলে চোর ডাকাতেরও উত্পাত ছিল। হুমরা বেদে, কেনারাম মস্ত ডাকাত ছিল। হুমরা ডাকাতি করতে গিয়ে ব্রাহ্মণের শিশুকন্যাকেও চুরি করে এনেছে। কেনারাম ডাকাতের উত্পাত এতটাই বেড়েছিল যে তারা শাসকশ্রেণিকেও মানত না, “ডাকাতে দেশের রাজা বাদশায় না মানে।/ উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে॥” তবে কেনারামকে দস্যু থেকে দাস (ঈশ্বরের) বানাতে নিম্নবর্গের সুসংস্কৃতির ধাগা কাজে লেগেছে। মনসা ভাসানের গায়ক দ্বিজ বংশী দাস তাঁর নিজ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেনারামকে শোধন করে নিয়েছে। এই নিম্নবর্গের মানুষগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে যে তাদের সমাজে কেউ বিপথে গেলে তাকে সুপথে ফেরাতেও তারা নিজেরাই সক্ষম। এ বিষয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী, অন্য বর্গের মানুষের সাহায্য ছাড়াই তা পারে।

সামাজিক জীবন

এই সমাজে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন জীবিকার মানুষ একসঙ্গে বাস করেছে। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বিয়ে, প্রেম বা অন্যান্য প্রয়োজনে। মৈমনসিংহ গীতিকার দশটি পালার মধ্যে ন’টি পালার নায়ক নায়িকা প্রেমে বেঁচেছে, প্রেমেই মরেছে। আর এই প্রেমের সমর্থন সমাজ থেকে পেয়েছে। পেয়েছে পালঙ্ক ও সল্ল্যার মতো সই, যারা মহুয়া ও সোনাইয়ের প্রেমে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। শুধু প্রেমই নয়, আছে নববিবাহিত দম্পতির সুমধুর দাম্পত্য ও রতিকলা নিয়েও রসোজ্ঞ বর্ণনাও। ফুলশয্যার রাতে নবদাম্পত্যের সাক্ষী থাকার নম্র রসিকতা করেছে মলুয়ার বৌদিরা। তারা জেগে থেকে বিনোদ-মলুয়ার ঘরে আড়ি পাতে বিয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হল কিনা তা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখার জন্য। আবার দেওয়ান ভাবনা পালায় মাধব সোনাইকে বিয়ের আগে চিঠিতে লিখেছে বিয়ের পরের পরিকল্পনা, তাতে তার কাঙ্ক্ষিত রতিকলাও স্থান পেয়েছে।

সামাজিক জীবনে একদিকে আত্মীয় স্বজনের স্বার্থপরতা অন্যদিকে অপরিচিতের মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মলুয়া পালায় গ্রামে বিনোদের আত্মীয়-স্বজন থাকলেও অভাবে তারা সাহায্য করতে আসেনি। মাঠের ফসল নষ্ট হলে অনাহারে থেকেছে, তখনও কেউ তাদের আহার জোগায়নি কিন্তু বিনোদ দেওয়ানবাড়ি থেকে মলুয়াকে উদ্ধার করে আনলে তাকে নিয়ে সংসার করবে কিনা তার বিধান দিয়েছে সেই আত্মীয়রাই, যার কারণে মলুয়া আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে মলুয়ার বাড়ির অতিথি আপ্যায়নে মানবিক চিত্র ফুটে উঠেছে। মলুয়া বিনোদকে তাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ করলে বিদেশী অতিথিকে মলুয়ার বাবা সাদরে আপ্যায়ণ করেছে। সেখানে অচেনা ব্যক্তিকে দেখে তারা বিপদের আশঙ্কা করেনি বরং বাড়ির বৌরা মিলে অতিথিকে রান্না করে খাইয়েছে ছত্রিশ রকমের পদ। যে গরিব বিনোদ বাড়িতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খায়।

দৈনন্দিন জীবনে তারা নিজস্ব সংস্কারে জড়িয়ে থেকেছে। চাষিরা ধান কাটতে যাওয়ার সময় বিনোদ হাতে থেকেছে পাঞ্চগাছি পাতার ডুগল- “পাঞ্ছগাছি পাতার ডুগল হাতেতে লইয়া।/ মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া॥” ঐ অঞ্চলের চাষিদের বাতা গাছের পাঁচটি ডগা নিয়ে তেল সিন্দুর লাগিয়ে মাঠ থেকে প্রথম কাটা পাঁচটি ধানের শিষ বেঁধে ঘরে লক্ষ্মীদেবীর আসন পাতার রীতি ছিল। এছাড়াও পূজা-অর্চনা, ব্রত, বিয়ের অনুষ্ঠান সবেতেই ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ছাপ। মুসলমানদের বিয়ের শুধু সরা মতের কথা জানা গেলেও হিন্দুদের বিয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মের কথা জানা গেছে। জানা গেছে নদের চাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংস্কারের কথাও। ব্রাহ্মণ জমিদার-পুত্র সংবেদনশীল ও নিরীহ নদের চাঁদ নিজস্ব সংস্কারে বেড়ে উঠেছে। তাই বাইরে বাড়িতে তামাশা দেখানোর আগে মায়ের অনুমতি নিয়েছে, বিদেশে মহুয়াকে খুঁজতে যাওয়ার আগে গোপনে ঘুমন্ত মাকে প্রণাম করতে ভোলেনি।

মেয়েদের অবস্থান

মেয়েদের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনতা ছিল ঠিকই তবে এগারো-বারো বছরে বিয়ে দেওয়ার প্রচলনও ছিল। এক মহুয়া ছাড়া প্রায় সব মেয়ের এগারো বছর পার হলে বাবা মা বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়েছে। রূপবতীর বয়স চোদ্দো বছর হয়ে গেলে তার মা আত্মীয় স্বজন কানাকানি করছে দেখে বাবাকে চিঠি লিখেছে। কাজলরেখা এগারো বছর হলে তার বাবা বিয়ের দেবার কথা ভেবেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলার ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাব এ অঞ্চলে একেবারে ছিল না তা বলা যায় না।

সেযুগের মেয়েদের একটা বড় সমস্যা ছিল সতীন সমস্যা। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আলাল-দুলালের মা ভাবি সতীনের আশঙ্কায় সন্তানের সুরক্ষার দুশ্চিন্তায় স্বামীকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে। সে ছিল তার করুণ আর্তি! তার চেয়েও বড় সমস্যা ছিল সৎ মায়ের সমস্যা যা দেখা গেছে এই পালাতেই। প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের দ্বিতীয় স্ত্রী কীভাবে পালন করবে তা ছিল এক গুরুতর আশঙ্কার বিষয়। দেওয়ান পুত্র হওয়া হত্ত্বেও আলাল দুলালের জীবনে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে সৎমায়ের চক্রান্তে।

মেয়েদের একটি সুন্দর সম্পর্ক পাওয়া গেছে শাশুড়ি বৌমার সখ্যতায়। বিনোদের মায়ের সঙ্গে বিনোদের বৌয়ের খুব ভালো সখ্যতার সম্পর্ক বেশ আশ্চর্যের, ভালো লাগার। সব শাশুড়ি যে দুর্জন হয় না তার প্রমাণ দেয় বিনোদের বিধবা মা, সব যুগের সব সমাজের খুব চর্চিত সম্পর্ক হল শাশুড়ি বৌমার সম্পর্ক যা মুধুর করার কোনো রসায়ন খুঁজে পাওয়া যায় না। সে রসায়ন আছে মৈমনসিংহ-গীতিকায়।

দেওয়ানা মদিনা পালাতে সুগৃহিনী মদিনার দেখা মিলেছে, যে গরিব কৃষক স্বামীকে দুলালকে চাষের কাজে সাহায্য করেছে। এই সরলমতি মহিলার পাশাপাশি দুশ্চরিত্র, অতি হীন মহিলার দেখাও পাওয়া গেছে। কমলা পালায় চিকন গোয়ালিনী যৌবনে প্রকাশ্যে দুধ-দই বিক্রি করলেও গোপনে সমাজের বিভিন্ন পুরুষের মনোরঞ্জন করে জীবিকা উপার্জন করেছে। সুযোগ বুঝে ঘরের বৌদের ভুলিয়ে এই পেশায় এনেছে। সে কারকুনের চিঠি কমলাকে পৌঁছে দিয়েছে, কমলার হাতে উপযুক্ত শাস্তিও পেয়েছে। মলুয়া পালার নেতাই কুটুনি দুশ্চরিত্র কাজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মলুয়াকে বিপদে ফেলেছে। দুরাচারী কাজি মলুয়াকে বিয়ে করার জন্য নেতাইয়ের সব অনৈতিক কাজের শাস্তি মাপ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর সেই লোভেই নেতাই কুটুনী মলুয়ার সর্বনাশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। চিকন গোয়ালিনী ও নেতাই কুটুনি একই ধরনের দুটি চরিত্র। আবার এই পালাতেই এক মহিষালের দেখা পাওয়া যায় যে বিপদগ্রস্থ অসহায় কুমারী মেয়ে কমলাকে উদ্ধার করে তার বাড়িতে সুরক্ষিত রেখেছে নিঃশর্তে, নিস্বার্থে। চিকন গোয়ালিনীর মত নিকৃষ্ট নারীর পাশাপাশি সমাজে মইষালের মত এমন মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষেরও দেখা মিলেছে।

নারীর পরনের পাঁচহাত শাড়ির মতোই ছিল সেযুগের নারীর নিরাপত্তাহীনতা। আর তা ছিল বলেই মহুয়া, সোনাইয়ের মতো মেয়েরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য নিজের কাছে বিষ লুকিয়ে রেখেছে যাতে বিপদে আত্মরক্ষার জন্য বিষকে কাজে লাগাতে পারে। মহুয়া সেই বিষ দিয়ে সওদাগরের লোকজনকে মারতে পেরেছে। সোনাই নিজেকে হত্যা করেছে। নারীর এমন পরিণতি শাসনব্যবস্থার চরম দুর্বলতারই প্রকাশ।

সব শ্রেণির মেয়েরাই ছিল অবহেলিত। তারা প্রয়োজনে চিকিত্সা পেত না। তাই সন্তান প্রসবের পর মারা গেছে কেনারামের মা, কঙ্কের মা। অজানা কঠিন অসুখে দেওয়ান-পত্নী আলাল দুলালের মাও মারা গেছে। সম্ভ্রান্ত জমিদারের বাড়ির মেয়ে বৌদের অবস্থাও খুব বেশি পৃথক ছিল না। নদের চাঁদের জন্মের পর তাকে পালন করতে গিয়ে মায়ের নিদারুণ কষ্ট তার প্রমাণ দেয়, “আধ পিঠা খাইল মায়ের গুয়ে আর মুতে/ আধ পিঠা খাইলো দারুন মাঘ মাস্যা শীতে॥” অর্থাৎ সেই সমাজে সকল নারীই ছিল অবহেলিত, সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা দামি শাড়ি গয়না পড়লেও আদপে ছিল পুরুষতন্ত্রের অধীন। সেই অর্থে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে স্মরণ করে বলতে হয় সকল মেয়েই ছিল সাবল্টার্ন।

তালাকের শিকার হয়েছে মেয়েরা। পুরুষের এই একতরফা সিদ্ধান্তের আধিকার নারীর জন্য কত মর্মান্তিক হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল নির্দোষ মদিনাকে দুলালের তালাক দেওয়ার ঘটনাটি। দেওয়ানা মদিনা পালায় কোনো অপরাধ ছাড়াই দুলাল মদিনাকে তালাক দিয়েছে। আলাল নিজের প্রচেষ্টায় পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার গর্বে, ভাইকে ফিরে পাবার আশায় মদিনাকে তালাক দেবার পরামর্শ দিয়েছে। মদিনার প্রতি অন্যায়ের কারণে সেই নিম্নবর্গীয় সমাজের পালাকার তাকে বীরত্বের তকমা দেয়নি, তাকে নিন্দনীয় করে রেখেছে, তাঁর সমস্ত সহানুভূতি দুঃখিনী মদিনাকেই স্পর্শ করেছে। এখানে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীর প্রতি অবিচার করলেও পুরুষই তার বিচার করে নারীর জয়গান গেয়েছে।

শাসক, শোষিত ও তাদের বিরুদ্ধতার স্বর

“ক্ষমতাশীল শ্রেণির ধর্মবিন্যাস শাসকের অধীনশ্রেণির ধর্মবিন্যাসের আকার ও চরিত্র আলাদা হলে কখনও কখনও সেই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় নিম্নবর্গ বা সাবল্টার্ন শ্রেণির প্রতিরোধ যা অনেক সময় শাসকশ্রেণিকে বিপদে ফেলে।” সে যুগের নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস পালাগানের কাহিনির মধ্যে যেমন জড়িয়ে আছে তেমন জড়িয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধতার ছবিও। মলুয়া, দেওয়ান ভাবনা, দেওয়ানা মদিনা পালায় দেখা গেছে শাসক তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। আবার শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তারাও। শাসকশ্রেণি রাজকার্য পরিচালনার পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারিতায় পারদর্শী ছিল। আর তার শিকার হত নিম্নবর্গের মনুষ। তবে শাসকশ্রেণির সকলেই যে অত্যাচারী, লোভী বা অসৎ ছিল তা নয়। কমলার বাবা মানিক চাকলাদার, দেওয়ান ভাবনার সোনাধর দেওয়ান, রূপবতীর বাবা রাজচন্দ্র এরা দয়ালু ছিল, অত্যাচারী শাসক ছিল না। বরং তারা নানাভাবে অন্যের দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। রূপবতীর বাবা রাজচন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবের অধীন। রূপবতীর বাবা অনেক উপঢৌকন নিয়ে নবাবের প্রাসাদে গিয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। উপঢৌকন পেয়ে খুশি হয়ে নবাব রাজার থাকার উত্তম বন্দোবস্ত করেছিল। সেই নবাব রূপবতীর রূপের কথা শুনে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। ঠিক প্রস্তাব নয়, ওটা ছিল আদেশ – “শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরত জামালী।/ আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী॥” রাজচন্দ্রের নবাবের সঙ্গে লড়াইয়ের সাহস ছিল না। আবার নবাবের কথা অমান্য করলে তার রাজ্য বিপদে পরত, নবাব যে কোনো সময় প্রতিপক্ষ হয়ে উঠত। আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে রানি বাড়ির পরিচারকের সঙ্গে লুকিয়ে রূপবতীর বিয়ে দিয়েছে এবং রাতারাতি তাদের রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। মেয়ে নিজেই প্রেমিকের সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে করে পালিয়েছে বলে নবাবের কাছে বার্তা পাঠাতে সুবিধা হয়েছে। আসন্ন বিপদ থেকে রাজ্যটি বেঁচে গেছে।

কমলার বাবা মাণিক চাকলাদার নিদান কারকুনের চক্রান্তে রাজ্যপাট হারিয়েছে। কারকুন চক্রান্ত করে রঘুপুরের দয়াল জমিদারকে গোপনে মিথ্যা অভিযোগ করেছে, মাটির নীচ থেকে পাওয়া সাতঘড়া স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করার। জমিদার অভিযোগের সত্যতা বিচার না করেই চাকলাদারের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। সেখানেও ছিল জমিদারের লোভ ও বিচক্ষণতার অভাব।

দেওয়ানা মদিনা পালায় শাসকশ্রেণির শোষিতের প্রতি অমানবিকতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আলাল যুদ্ধে জয়ী হয়ে শাসক হবার পর গরিব ভাই দুলালকে দেওয়ান হবার লোভ দেখিয়ে মদিনাকে তালাক দিতে বাধ্য করেছে।

মলুয়া পালায় শাসকশ্রেণির চেহারা আরো কঠিন। শাসক দেশের আইনের অপব্যবহার করেছে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তখন বিয়ের জন্য হিন্দুদের ‘নজর-এ-মরেচা’ দিতে হত। অমুসলমানদের বিয়ের সময় কনে ও বরের অভিভাবককে ‘নজর’ বা অর্থ দিয়ে শাসকের অনুমতি নিতে হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজি অমুসলমান প্রজাদের শাসনার্থে এই আইন প্রণয়ন করেন। এর সঙ্গে সেই সময় আরও একটি আইন প্রণয়ন করা জন্য তা হল ‘নজর-এ-বেওয়া’। এই আইনে অমুসলমান প্রজার কোনো নারী নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হলে তাকে স্বামী বা বাবার বাড়িতে রাখার জন্য বছরে একবার করে কর দিতে হত। এই দুটি আইনে ঠিক কত টাকা দেওয়া হবে তা নির্দিষ্ট ছিল না। তাই পরগণার দেওয়ান বা কাজিরা তাদের ইচ্ছামত ‘নজর’ আদায় করত। কোনো অমুসলমান প্রজা এই নজরের অর্থ দিতে অসমর্থ হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত অথবা বাড়ির মেয়ে-বৌকে তুলে নিয়ে দেওয়ানের হাভেলিতে রাখা হত। সেখানে গেলে সারা জীবনের মত আত্মীয়-স্বজন ও ধর্ম থেকে পরিত্যাজ্য হত, মেয়েরা পতিতার জীবন যাপন করত। তাদের গর্ভের সন্তানকে ‘নজরতরপের’ বাচ্চা বলা হত। ১৩৪৩ সালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস সমগ্র বাংলাদেশকে দিল্লির শাসনাধীন করলে তখন থেকেই বাংলায় আলাউদ্দিনের এই অমুসলমান প্রজা শাসনের আইন প্রবর্তিত হয়। ঐ দুই মতলবি আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই হয়তো সেই সময় হিন্দু নারীকে রক্ষা করতে শিশুকন্যার বিয়ে ‘গৌরীদান’ প্রথা ও নিঃসন্তান সুন্দরী বিধবার মান বাঁচাতে সতীদাহ প্রথার প্রচলন হয়! বিনোদ-মলুয়ার বিয়ের সময় কাজি এই কর চায়নি। কিন্তু মলুয়াকে পুকুরঘাটে দেখার পর কাজির বিয়ে করার সখ হলে, মলুয়া তার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করে, “নজর মরচা যদি নাহি দেও তুমি।/ বাজেপ্ত হইবে তোমার বড় বাড়ী জমী॥” দুরাচারী কাজির মলুয়ার প্রতি কোনো প্রেম ছিল না, ছিল কুত্সিত ভোগ- লালসা। মলুয়া অন্যের স্ত্রী জেনেও জোর করে নিকা করে ধর্মে, মর্মে মারতে চেয়েছে সে, “বড়ই দুরন্ত কাজি ক্ষেমতা অপার।/ চোরেয়াশ্রা দিয়া মিয়া সাউদেরে দেয় কার॥/ ভালোমন্দ নাহি জানে বিচার আচার।/ কুলের বধু বাহির করে অতি দুরাচার॥” এই ‘নজর-এ-মরেচা’র অর্থমূল্য নির্দিষ্ট ছিল না বলেই এক বিরাট অঙ্কের অর্থ চেয়ে বসেছে। বিনোদ অতি কষ্টে তা এনে দিতে সমর্থ হলে মলুয়া হাত ছাড়া হয়ে গেছে। তখন কাজি নতুন ফন্দি এঁটে দেওয়ানের কাছে গুপ্তচর পাঠিয়ে বিনোদের নামে নালিশ করেছে। দেওয়ানকে দিয়ে বিনোদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মলুয়াকে দেওয়ানের হাভেলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। ব্যক্তি-স্বার্থ সিদ্ধি করতে না পেরে তার প্রতিশোধ স্পৃহা জঘন্যতম ষড়যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে একা মলুয়া তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে। হাভেলি পৌঁছে প্রথমেই বিনোদকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে, পরে কাজির মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। কাজির থেকেও ক্ষমতাশালী দেওয়ানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। ব্রতর নাম করে তিনমাস সময় চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে মলুয়া সুপরিকল্পিতভাবে ভাই ও বিনোদকে চিঠি লিখে তার সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করেছে এবং বর্ষার শেষে জলপথ সহজ হলে পূর্বপরিকল্পনা মত বিনোদ ও মলুয়ার পাঁচভাই দেওয়ানের নৌকা আক্রমণ করেছে – “পানসী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক ঘেরী॥/ লাঠির বারীতে ছিল যত দারী মাঝি।/ উরুত হইয়া জলে পড়ে করে কাজিমাজি॥/ পঞ্চ ভাইয়ের পানসীখানা দেখিতে সুন্দর।/ লম্ফ দিয়ে উঠে কন্যা তাহার উপর॥” বিনোদ ও মলুয়ার ভাইয়েরা দেওয়ানের নৌকা ভেঙ্গে তার লোকজনকে মেরে মলুয়াকে উদ্ধার করেছে। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যেন চিরকালীন, যা শ্রেণিবৈষম্যের প্রতীক।

শাসক কামোটের মতো কামড় বসায় দেওয়ান ভাবনা পালায়। সেখানে ভাবনা নামক দেওয়ানের বাঘরা নামে এক বেতনভুক গুপ্তচর পরগণায় গোপনে সুন্দরী নারীর খোঁজ করে বেড়াত। সে এভাবেই খুঁজে পেয়েছে সোনাইকে। বাঘরা দেওয়ান ভাবনাকে সোনাইয়ের খোঁজ দিলে দেওয়ান উপঢৌকন দিয়েছে বাঘরাকে। দুর্মতি মামার কাছ থেকে দেওয়ান কিনে নিয়েছে সোনাইকে। পূর্বপরিকল্পনা মত বাড়ি থেকে নয়, নদীর ঘাট থেকে গোপনে সোনাইকে চুরি করে নিয়ে গেছে দেওয়ানের লোক। নদীর ঘাট থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় জলপথের মাঝে মাধব সোনাইকে উদ্ধার করেছে। সোনাই তার সন্দেহের কথা চিঠি দিয়ে আগেই মাধবকে জানিয়েছিল তাই মাধবের বুঝতে আসুবিধা হয়নি যে সোনাইকেই দেওয়ান ভাবনার লোক ধরে নিয়ে যাচ্ছে। জলেই শুরু হয়েছে দুই পক্ষের লড়াই – “জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে।/ কোথা হইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে॥” – সে যাত্রা দেওয়ানের লালসার গ্রাস থেকে সোনাইকেও উদ্ধার করতে পেরেছিল মাধব।

যদি “মানুষের জীবনকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যে মতবিরোধ, তাকেই আমরা বিরুদ্ধতা” বলি তাহলে দেওয়ানের প্রবল প্রতাপের বিরুদ্ধে বিনোদ ও মাধবের এই লড়াইটাই ছিল বিরুদ্ধতা, যা যুগ যুগ ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে শোষিতের বাঁচার আশাকে। মৈমনসিংহ-গীতিকা একশো বছর ধরে সেই বাঁচার আশাকে, বিরুদ্ধতাকে স্মরণ করিয়ে চলেছে। এই বিরুদ্ধতাকেই স্বরে পরিণত করেছিলেন পালাগান রচয়িতারা। যাঁরা এই বিরুদ্ধতার কথা উচ্চস্বরে বহুযুগের কাছে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তাদেরও কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টাও হয়েছে, তাই তো দেওয়ান ভাবনা পালার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। মলুয়া পালার বন্দনাংশে চন্দ্রাবতীর নাম থাকলেও বিভিন্ন কারণে স্বয়ং দীনেশচন্দ্র সহ অনেকেই তা মেনে নিতে চাননি। সুতরাং সে পালারও প্রকৃত রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না বলে ধরে নিতে হবে। তবে মলুয়া পালা চন্দ্রাবতীর রচিত হলেও মেনে নিতে অসুবিধা হত না। এই বিরুদ্ধতার স্বরকে উচ্চগ্রামে প্রকাশ করার মতো সাহস চন্দ্রাবতীর মতো সাহসী মহিলার অবশ্য ছিল, যিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকে তাঁর রামায়ণে অপদার্থ স্বামীতে নামিয়ে আনতে পারেন তিনি চাইলে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে স্বর তুললেও পারেন। তবে রচনা যারই হোক গায়েনরা এই স্বরকে সুরে পরিণত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন হাওর, নদী, কাদামাটি, পাহাড়, জঙ্গলে ঘেরা পল্লীবাংলার আকাশে বাতাসে। শাসকগোষ্ঠী যতই ক্ষমতাশালী হোক তারা বিরুদ্ধতার স্বর উচ্চারণকারীর কন্ঠরোধ করতে পারেনি, পারবে না। মৈমনসিংহ-গীতিকা ভবিষ্যতকে সেই বার্তা দেয়।

সহায়ক গ্রন্থ

১. দীনেশচন্দ্র সেন, ‘মৈমনসিংহ-গীতিকা’; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩।

২. ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, ‘প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা (প্রথম পর্ব)’; কে এল ফার্মা মুখোপাধ্যায়, ১৯৭২।

৩. রোমিলা থাপার, ‘বিরুদ্ধতার স্বর, বেদের সময় থেকে শাহিনবাগ’; প্রতিক্ষণ, ২০২৩।

৪. মুনমুন চট্টোপাধ্যায়, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার’; পুস্তক বিপণি, তৃতীয় প্রকাশ ২০০৩।

৫. গৌতম ভদ্র সম্পাদিত, ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’; আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

৬ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ‘অপর লেখা ও কথার সংকলন’; অনুষ্টুপ, ২০২২।

অসাধারণ তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পেলাম অনেক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ🙏💕

সুন্দর বিষয়ে লেখিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

চমৎকার লিখেছেন।

অনেক নতুন তথ্য জানলাম।

আমার অভিবাদন নেবেন।

ধন্যবাদ নেবেন