মৃতের স্থান লোথাল

“উস তরফ মত যাইয়ে, উধার সব বন্ধ হ্যায়”।

গন্তব্যস্থলে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল ৫’টা বাজতে আর মিনিট দশ-পনেরো বাকি ছিল। আর যা দেখার জন্য আসা, তার ঝাঁপ পড়ে যাওয়ার কথা বিকেল ৫’টায়। অতএব, হাতে সময় ছিল না বললেই চলে। পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করতে করতেই দেখে নিয়েছিলাম যে পুরো জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আর আকৃতিতে তা হল ইংরেজি বর্ণমালার ‘এল’ অক্ষরের মত। গাড়ি থেকে নেমে খেয়াল করলাম যে যে সেই ‘এল’এর একটা বাহুতে লোকজন না থাকলেও, আর এক বাহুতে বেশ কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছে। কপাল ঠুকে সেদিকেই দিলাম হাঁটা যদি শেষ ৫-১০ মিনিটে কিছু দেখা যায় এই আশা নিয়ে। তখনই পিছন থেকে ভেসে এল অযাচিত উপদেশবাণী – “উস তরফ মত যাইয়ে, উধার সব বন্ধ হ্যায়”।

কানে তুললাম না গায়ে পড়ে দেওয়া এই উপদেশ। শেষ বেলার দর্শকের জন্য যাতে অতিরিক্ত ১০-১৫ মিনিট ঝাঁপ খুলে না রাখতে হয় সেই জন্য নিশ্চয়ই কোন কর্মচারী আমাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। হনহন করে হেঁটে গেট’এ পৌঁছে দেখলাম সাইনবোর্ডে লেখা আছে – প্রবেশমূল্য মাথা পিছু ১০ টাকা। কিন্তু প্রবেশমূল্য দেব কাকে? কেউ তো নেই গেট’এ। ঢুকে পড়লাম ভিতরে। একটু দূরে একটা একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। পা চালিয়ে পৌঁছলাম বাড়ির সামনে। দরজার মাথায় বড় বড় করে লেখা আছে বাড়ির পরিচয় – মিউজিয়াম।

কিন্তু বাড়ির পরিচয় জেনে “ইয়াহু” বলে চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছে হল না। কারণ, বাড়ির দরজা ছিল বন্ধ। একটা বড় তালা ঝুলছে। ঘড়ি দেখলাম। তখনও ৫’টা বাজতে ৫ মিনিট বাকি। মানে ৫ মিনিট আগেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে!!! সজোরে কিছু নির্বাক গালি দিলাম। ভাবলাম যে সব লোকজন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে তাদের কে একবার জিজ্ঞেস করি। কিন্তু একটু লজ্জাবশতই কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। মিউজিয়াম বন্ধ হওয়ার ৫ মিনিট আগে কেউ আসে না কি? লোকে শুনলে হাসবে যে!!

কেন পৌঁছেছিলাম এত দেরি করে? সে আরেক গল্প এবং বেশ লম্বা গল্প। তাই সেই গল্পে ঢুকে কাজ নেই। মোদ্দা কথা হল যে অনেক দূর থেকে প্রায় অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন গাড়ি চালিয়ে এসেও বিফলমনোরথ হতে হল। যা দেখতে আসা তা রয়ে গেল অদেখা। কি আর করা যাবে! পেটে খিদে, দেহে ক্লান্তি আর মনে অবসাদ নিয়ে গেট পেরিয়ে ফিরে চললাম পার্কিং লটের দিকে। তখন আবার কানে এল গায়ে পড়ে দেওয়া উপদেশ – “আপ লোগোকো বোলা থা না উধার মত যাইয়ে, উধার সব বন্ধ হ্যায়”।

একটু বিরক্তির সাথেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম অযাচিত উপদেশদাতাকে- এক বয়স্ক ভদ্রলোক। একটু রাগত স্বরেই বললাম – “হাঁ ও তো দেখা। লেকিন, পাঁচ বাজনে মে আভি ভি পাঁচ মিনিট বাকি হ্যায়। পাঁচ মিনিট পহলেই কিউঁ মিউজিয়াম বন্ধ কর দিয়া?”

– “মিউজিয়াম তো কব সে বন্ধ পড়ে হ্যায়, রেনোভেশন কে লিয়ে। লগভগ এক সাল হো গ্যায়া।”

উত্তর শুনে ঠিক বিশ্বাস হল না। মিউজিয়ামের আশেপাশে বেশ কিছু লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। মিউজিয়াম যদি একবছর বন্ধই থাকে তাহলে লোকগুলো ওখানে কি করছে? তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম – “মিউজিয়াম বন্ধ পড়া হ্যায় তো উধার ইতনা পাবলিক কেয়া কর রাহা হ্যায়?”

– “সায়দ টয়লেট করনে কে লিয়ে গ্যায়ে হ্যায়।”

উত্তর শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক তা আঁচ করলেন। তারপর নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন – “আপলোগ ইন্দাস সিভিলাইজেশন কি চিজ দেখনে কে লিয়ে ইহাঁ আয়ে হ্যায় না?” মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলাতে, ভদ্রলোক ‘এল’এর অন্য বাহুর দিকে হাত দেখিয়ে বললেন – “আরে সারি চিজ তো ইস তরফ হ্যায়। ম্যাঁয় আপ লোগোকো ইয়েহি বাতানে কি কোশিশ কর রাহা থা। লেকিন আপ লোগোনে মেরি বাত শুনাই নেহি। ভাগকে চলে গ্যায়ে উস তরফ। আপ লোগ উধার যো পাবলিক দেখা, উনহোনে ইধার সারি চিজ দেখনে কে বাদ উধার গ্যায়ে হ্যাঁয় টয়লেট করনে কে লিয়ে, কিউঁ কি ওয়াশরুম সির্ফ উস তরফ হ্যায়, মিউজিয়াম কি পিছে।”

ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে একটু আশার আলো জাগলো। দুরুদুরু বুকে জিজ্ঞেস করলাম – “তো হাম ভি ইস তরফ যাকে ও সব চিজ দেখ সকতা কেয়া? পাতা হ্যায় পাঁচ বাজনেওয়ালে হ্যায়। লেকিন হাম বহুত দূর সে আয়ে হ্যায়”। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন – “হাঁ, হাঁ, কিউঁ নেহি? সাড়ে পাঁচ বাজে তক খুলা রহতা হ্যায়। আপ লোগোকা পাশ আধাঘন্টা হ্যায়। যাকে ফটাফট দেখ লিজিয়ে।” গুজরাতি বাচনভঙ্গিতে বলা হিন্দি শুনতে যে কত মধুর হতে পারে তা তখন বুঝলাম। পেটের খিদে, শরীরের ক্লান্তি, মনের অবসাদ – সব তখন উধাও। পায়ে তখন টাট্টু ঘোড়ার তেজ। আক্ষরিক অর্থেই দৌড় লাগলাম ‘এল’এর অন্য বাহুর গেট’এর দিকে। কারণ গেট’এর ওপাশেই যে আছে হরপ্পীয় সভ্যতার অন্যতম বন্দর-শহর লোথাল’এর ধ্বংসাবশেষ।

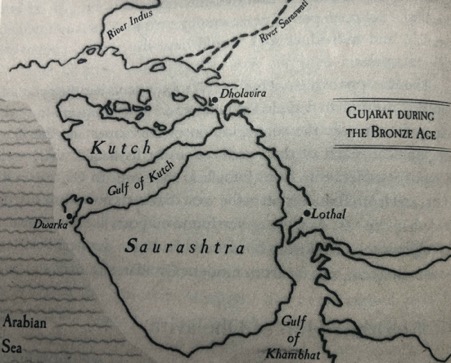

লোথাল ছিল হরপ্পীয় সভ্যতার দক্ষিণের এক শহর যার অবস্থান আজকের গুজরাতের আহমেদাবাদ জেলার ঢোলকা তালুকার সারাগওয়ালা গ্রামের কাছে। এই শহরের পত্তন হয়েছিল সম্ভবত ২৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দের সময়ে। সেই সময় এই অঞ্চলের ভৌগোলিক গঠন ছিল আজকের থেকে বেশ আলাদা। তখন সমুদ্রের জলতল ছিল আজকের দিনের তুলনায় কয়েক মিটার উঁচু। ফলে সেই সময় সৌরাষ্ট্র ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত ছিল না। তখন ক্যাম্বে উপসাগর আর কচ্ছ উপসাগরের মধ্যে এক সংযোগকারী নদী ছিল যা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল সৌরাষ্ট্রকে মূল ভূখন্ড থেকে। আর সেই নদীর কোলেই ছিল আজকের লোথাল।

লোথালে শহর গড়ে ওঠার পিছনে দু’টো প্রাথমিক কারণ ছিল। এক, লোথাল সংলগ্ন অঞ্চলের জমি ছিল খুব উর্বর। সেখানে হত ধান এবং তুলোর প্রভূত ফলন। দুই, লোথালের ভৌগোলিক অবস্থান। নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার কারণে বন্দর গড়ে উঠেছিল লোথালে। আর সেই সুবাদে লোথালে বিকশিত হয়েছিল বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প।

লোথালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন হস্তশিল্পগুলির মধ্যে প্রধান ছিল পুঁতি নির্মাণ শিল্প। সেই সময় লোথালে তৈরি হত বিভিন্ন রকমের পুঁতি -কার্নেলিয়ান, ব্যান্ডেড এগেট, নীলা, অনিকস এবং অন্যান্য মাঝারি মূল্যের পাথরের পুঁতি, সেঁকা মাটির পুঁতি ইত্যাদি। বস্তুত লোথাল তখন হয়ে উঠেছিল হরপ্পীয় সভ্যতার পুঁতি নির্মাণশিল্পের এক প্রধান কেন্দ্র।

তবে পুঁতি নির্মাণই যে লোথালের একমাত্র হস্তশিল্প ছিল এমনটা নয়। পুঁতি ছাড়াও লোথালে তামা এবং ব্রোঞ্জের বিভিন্ন জিনিসপত্র, ঝিনুকের গয়না, হাতীর দাঁতের জিনিস, মাটির জিনিসপত্র এবং সুতিবস্ত্র ইত্যাদি তৈরি হত। লোথালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে বিভিন্ন রকমের পুঁতি ছাড়াও ঝিনুক দিয়ে তৈরি বালা; তামা এবং ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র; বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং অস্ত্র যেমন পাথরের ব্লেড ও সুতো কাটার তালিকা; মাটির প্লেট, ফুলদানি এবং ছিদ্রযুক্ত জার ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে।

লোথালে তৈরি হওয়া এইসব জিনিসপত্র জলপথে পৌঁছে যেত হরপ্পীয় সভ্যতার অন্যান্য কেন্দ্রে এবং বাইরের দেশেও। সেই সময় লোথাল থেকে পশ্চিম এশিয়াতে রপ্তানি হত পুঁতি, ঝিনুকের গয়না, হাতির দাঁতের তৈরি জিনিস, তামা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি জিনিস আর সুতিবস্ত্র। আর পশ্চিম এশিয়া থেকে লোথালে আসতো তামা – আজকের ওমান থেকে।

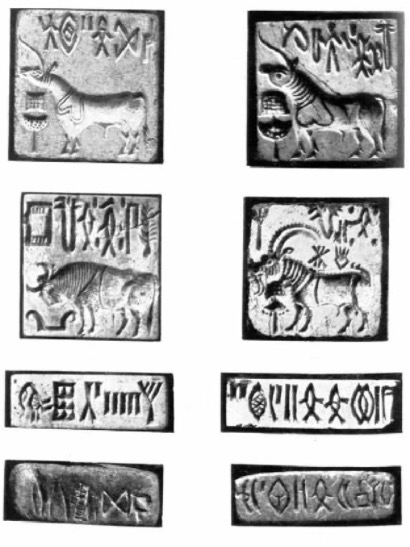

লোথাল যে হরপ্পীয় সভ্যতার এক প্রধান শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্র ছিল তা বোঝা যায় লোথালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে পাওয়া হরপ্পীয় সভ্যতার প্রচুর সিল থেকে। বস্তুত লোথালে হরপ্পীয় সভ্যতার যত সিল পাওয়া গিয়েছে তা সংখ্যার দিক থেকে মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পা থেকে পাওয়া সিলের ঠিক পরেই। হরপ্পীয় সভ্যতার সিল ছাড়াও, লোথালে পাওয়া গিয়েছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের সিলও যা পশ্চিম এশিয়ার সাথে লোথালের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্য দেয়। এই সিলগুলো ছাড়াও, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া কার্নেলিয়ান, জ্যাসপার ও অকীক দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ওজনের বাটখারা এবং হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি করা মাপার স্কেলও লোথালে শিল্পবাণিজ্যের বিকাশের সাক্ষ্য দেয়।

লোথালে প্রাপ্ত সিল

তবে লোথালের অধিবাসীরা যে শুধু চাষাবাদ, ব্যবসাবাণিজ্য করেই দিন কাটাতেন আর মৌজমস্তি করতেন না, এইরকমটা মনে হয়না। কারণ লোথালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া গিয়েছে খেলাধুলোর বিভিন্ন জিনিসপত্র যেমন মার্বেল, স্পিনিং টপ, ডাইস ও খেলোয়াড়ের প্রতিমূর্তি; পশু এবং মানুষের প্রতিকৃতির টেরাকোটা।

লোথালের সুখের দিন চলেছিল প্রায় ৬০০ বছর। লোথালের কপাল পুড়তে শুরু করে ১৯০০ সাধারণ পূর্বাব্দের সময় থেকে। তখন থেকে লোকজন লোথাল ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। ১৭০০ সাধারণ পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে শহরটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। খুব সম্ভবত ঘন ঘন বন্যার কারণেই লোথাল অবাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তারপর সময়ের নিয়মে লোথাল চাপা পড়ে যায় মাটির তলায়। একসময়ের প্রাণচঞ্চল শহর-বন্দর হয়ে যায় মৃতের স্থান। [লোথাল শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল ‘মৃতের স্থান’ (Place of the Dead)।] ১৯৫৫ থেকে ১৯৬২ সালে ডঃ এস.আর.রাও’এর নেতৃত্বে খননকার্য চালিয়ে মাটিরে নিচ থেকে বের করে আনা হয় হরপ্পীয় সভ্যতার এই শহরের ধ্বংসাবশেষকে। আর সেই ধ্বংসাবশেষ দেখতে আমরা হাজির হলাম ‘এল’ এর অন্য বাহুর গেট-এ।

এই দিকের গেট-এ অবশ্য এক দারোয়ান ছিল। আর ঢোকার মুখেই শুনতে হল তাঁর সতর্কবাণী – “সাহাব, অন্দর যাকে এক চিজ ধ্যান মে রাখনা।”

– “কেয়া?”

– “অন্দর যা কে ভিজিটর লোগোকি পয়দল চলনে কে লিয়ে যো পেভমেন্ট বানা হুয়া হ্যায়, উসি পে চলতে রহেনা। পেভমেন্ট সে উতারনা মত্।”

এই ‘লক্ষণরেখার বাইরে পা দেবেন না’ গোছের নিষেধাজ্ঞা শুনে বুকটা একটু ছ্যাঁৎ করে উঠলো। লোথাল তো বহু পুরনো জায়গা। কত মানুষের হাসি-কান্না, মান-অভিমান, আনন্দাশ্রু আর দীর্ঘশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে এই লোথালকে। তাহলে কি, এখনও তাঁদের …………..। পেভমেন্টের লক্ষণরেখা অতিক্রম করলেই কি তাঁরা………।

আমি এমনিতেই একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ। তার ওপর ততক্ষণে সূর্য বেশ খানিকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। নিজেদের ছায়া হতে শুরু করেছে তালগাছের মত লম্বা। একটু পরেই ঝুপ করে নামবে অন্ধকার। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে লোথালের এই ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে নেই কোন জনবসতি। অতএব না জেনে, না বুঝে ঝুঁকি নেওয়ার কোন মানে হয় না। এই লক্ষণরেখার বিষয়টা পরিষ্কার করে জেনে নেওয়াই ভালো।

তাই একটু গলাখাঁকারি দিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম – “কিউঁ, পেভমেন্ট সে উতারনে মে কেয়া প্রব্লেম হ্যায়? কেয়া হোগা?” দারোয়ান কিছুটা হতাশার সুরে বললো – “কুছ নেহি হোগা!” তারপর একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো – “কেয়া বাতায়ুঁ সাহাব! বহুত লোগ সেলফি লেনেকে লিয়ে পেভমেন্ট সে উতারকে পুরানা স্ট্রাকচারকে উপর যাকে খাড়া হো যাতে হ্যায়, বৈঠ যাতে হ্যায়। হাজার হাজার সাল কি পুরানা স্ট্রাকচার। ক্যাইসে লোড লে পায়েগি? টুট যাতা হ্যায়। পাবলিক সমঝতা নেহি। আপ প্লিজ আইস্যা মত করনা।”

দারোয়ানের কথা শুনে খারাপ লাগলেও অবাক হলাম না। এমনিতেই ‘কমন সেন্স’ ব্যাপারটা খুবই ‘আনকমন’। তার ওপর ‘সেলফিরোগ’ হল গিয়ে এক ভয়ঙ্কর এবং দুরারোগ্য ব্যাধি। এক ডাক্তার বন্ধুর মুখে শুনেছি যে এই রোগের প্রকোপ এতই ভয়ঙ্কর যে এই রোগে রোগাক্রান্ত লোকজন রেস্টুরেন্টে গিয়ে পয়সা খরচ করে বহুমূল্য খাবার কেনেন খাওয়ার জন্য নয়, সেই খাবারের সাথে নিজেদের সেলফি তুলে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার জন্য!

যাইহোক, মাথা নেড়ে দারোয়ানকে আশ্বস্ত করে আর নিজেরা সেলফি রোগাক্রান্ত হব না এই শপথ নিয়ে পা বাড়ালাম ভিতরের দিকে বন্দর-শহর লোথালের ধ্বংসাবশেষ দেখতে।

লোথাল শহরের প্রধান অক্ষ ছিল উত্তর-দক্ষিণ বরাবর, যার মূল প্রবেশদ্বার ছিল দক্ষিণদিকে। পুরো শহর প্রথম দিকে কাদা মাটির পাঁচিল এবং পরের দিকে পড়া মাটির ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। আমরাও ঢুকলাম দক্ষিণ দিক থেকেই। ঢুকেই বাম হাতে প্রথমে পড়লো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অ্যাক্রোপোলিস বা দুর্গ যা ছিল শহরের প্রধানের বাসস্থান। দুর্গের উত্তরদিকে ছিল প্রধানের দক্ষিণমুখী বাড়ি। বাড়ির ভিত ছিল প্রায় ৩ মিটার উঁচু। সেই বাড়িতে ছিল পোড়া মাটির ইট দিয়ে বাঁধানো বাথরুম, মাটির তলা দিয়ে জলনিকাশী নালা এবং খাবার জলের কুয়ো। বাড়ির সামনে ছিল বেশ কিছুটা খোলা জায়গা। আর অ্যাক্রোপোলিসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৩.৫ মিটার উঁচু ভিতের ওপর ছিল এক গুদাম। গুদামের দৈর্ঘ এবং প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ৪৯ এবং ৪০ মিটার। আজকের দিনে অবশ্য বাড়ি আর গুদামের ভিত এবং প্রাচীরের কয়েক ধাপ ইট ছাড়া বিশেষ কিছু টিকে নেই।

অ্যাক্রোপোলিসের ধ্বংসাবশেষ

লোথালের এই অ্যাক্রোপোলিসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে এইটি মূল বসতির মধ্যেই বা সাথেই যুক্ত ছিল। হরপ্পীয় সভ্যতার অন্যান্য শহরে যেমন হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, ধোলাভিরা ইত্যাদিতে অ্যাক্রোপোলিস হত মূল বসতি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সেই হিসাবে লোথাল ছিল ব্যতিক্রমী।

অ্যাক্রোপোলিসের ঠিক পিছনেই ছিল পুঁতি তৈরির কারখানা। পুঁতি কারখানারও ভিত ছাড়া বিশেষ কিছু টিকে ছিল না। কোন কোন জায়গায় অবশ্য কোমর উচ্চতা পর্যন্ত দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলাম পুঁতি কারখানা। তবে হরপ্পীয় সভ্যতা নিয়ে আমার জ্ঞানের বহর বা তার স্বল্পতার দরুণ বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। তবে একটা স্ট্রাকচার দেখে মনে হল যে সেইটা ছিল চুল্লি যেখানে পুঁতি বানানোর জন্য পাথর/ধাতু/মাটি পোড়ানো হত।

পুঁতি কারখানা

পুঁতি কারখানার চুল্লি

পুঁতি কারখানা থেকে একটু উত্তরে এগোতেই পড়লো লোয়ার টাউন। এই লোয়ার টাউনের ছিল দু’টো ভাগ। লোয়ার টাউনের দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ পুঁতি কারখানার লাগোয়া দিকে থাকতো হস্তশিল্পী এবং কারিগররা। লোয়ার টাউনের উত্তর দিকে থাকতো শহরের বাকি বাসিন্দারা। লোয়ার টাউনের পশ্চিমদিকে ছিল কবরস্থান। কবরে শবদেহের সাথে মাটির জিনিসপত্র, পুঁতি এবং দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র রেখে দেওয়াই ছিল লোথালের রীতি। লোথালের অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ার আর এক বৈশিষ্ট্য ছিল একসাথে জোড়া শবদেহের কবর দেওয়া।

লোয়ার টাউন

লোয়ার টাউনের শেষ পর্যন্ত আর হেঁটে যাওয়া হয়নি। রাস্তাও ছিল না আর সময়ও ছিল না। শুরু করলাম ফিরতে। যতটুকু দেখলাম তাতে দু’টো যিনি বেশ চোখে পড়লো । এক – ছোটবেলায় ইতিহাসের বইতে পড়া হরপ্পীয় সভ্যতার বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। দুই – অনেকগুলো কুয়ো। অ্যাক্রোপোলিসের মধ্যে একটা কুয়োতো দেখেই ছিলাম। এছাড়া পুঁতি কারখানার উত্তর-পশ্চিম কোণে পুঁতি কারখানার লাগোয়াই ছিল আর একটা কুয়ো। লোয়ার টাউনের পশ্চিমদিকেও ছিল বেশ কয়েকটা কুয়ো। হয়তো বৃষ্টির স্বল্পতার কারণে ভূগর্ভস্থ জলই ছিল লোথালের বাসিন্দাদের পানীয় জলের প্রধান উৎস।

পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা

পানীয় জলের কুয়ো

ফেরার পথে পুঁতি কারখানা পেরিয়ে অ্যাক্রোপোলিসের সামনে এসে চোখ পড়লো আমাদের বাম দিকে অর্থাৎ শহরের পূর্বদিকে এক বড়ো চৌকো জলাশয়ের ভিতরে আসার সময়ে তাড়াহুড়োর জন্য বা যেকোন কারণেই যা চোখে পড়েনি। বুঝলাম এটাই ছিল লোথালের বন্দর। দেখলাম একটা হাঁটার রাস্তা চলে গিয়েছে বন্দরের দিকে। বাকিরা পার্কিং লটের দিকে পা বাড়ালেও, আমি বন্দরের পথ ধরলাম।

শহরের পূর্বদিকে এই বন্দরের দৈর্ঘ্য ছিল ২১৪ মিটার এবং প্রস্থ ৩৬ মিটার। বন্দরের পাড় ছিল পোড়া মাটির ইট দিয়ে বাঁধানো যা আজও টিকে আছে। এই বন্দরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে জোয়ারের সময় বা অন্য কোন কারণে জল বেড়ে গেলে, জল বের করে দেওয়ার এক ব্যবস্থা ছিল। ফলে জল বাড়লেও, তাতে বন্দরের বা বন্দরের থাকা জলযানের কোন ক্ষতি হত না। বন্দরের দক্ষিণ দিকে ইটের বাঁধানো পাড়ের মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়ার সেই নালার মুখ এখনও বিদ্যমান।

প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক লেসনিক’এর মতে এই জলাশয়টি বন্দর নয়, কৃষিকাজে সেচব্যবস্থার জলাধার ছিল। তাঁর এই মত অবশ্য অন্যান্য ঐতিহাসিকদের কাছে মান্যতা পায়নি।

বন্দর

বন্দরের পূর্বদিক দিয়ে একটা হাঁটার রাস্তা আছে কিছুটা। সেই রাস্তা দিয়ে কয়েক কদম হাঁটার পরই কানে এল দারোয়ানের গলার আওয়াজ। বুঝলাম লোথাল থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। পিছে মুড়তে হল। চলতে শুরু করলাম পার্কিং লটের দিকে। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো ঠিক এই সময়েই, এই রকমই দিনের শেষে, এই রাস্তা দিয়েই পা চালাতেন অনেক অনেক মানুষ। দিনশেষে জোরকদমে তাঁরা ফিরে আসতেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক শহরে নিজ সুখী গৃহকোণের উদ্দেশ্যে। আজ আমিও হাঁটছি সেই রাস্তা দিয়ে। তবে অভিমুখ উল্টো। কারণ আজ যে লোথাল ‘মৃতের স্থান’।

পার্কিং লটে একটা সিগারেট শেষ করে যখন গাড়ি স্টার্ট দিলাম তখন চারপাশ অন্ধকারে দেখে গিয়েছে। গাড়ির হেডলাইট তার মধ্য দিয়ে নিজের রাস্তা খুঁজে নিলো। সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি এগোতে শুরু করলো সামনে। পিছনে অন্ধকারের চাদর গায়ে জড়িয়ে রয়ে গেল ‘মৃতের স্থান’ লোথাল।

‘সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী

ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন

থাকে শুধু অন্ধকার ……….’

তথ্যসূত্রঃ

১) Pamphlet/Handout of Archeological Society of India available at site

২) Upinder Singh, A History of Early and Medieval India – From the Stone Age to the 12th Century, Pearson

৩) Sanjeev Sanyal, The Ocean of Churn – How The Indian Ocean Shaped Human History, Penguin Books, 2017.

৪) John Keay, India – A History: From the Earliest Civilisation to the Boom of the Twenty-First Century, Harper Press, 2010.

৫) ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ