কাশ্মীর : পালাবদলের ইতিহাস

১

কাশ্মীর উপত্যকায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাস অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। আমাদের এই লেখার মূল জোর তার এক সামান্য অংশ, বিশ শতকের সাতটি দশকের ওপর। এই সত্তর বছরের ইতিহাস কাশ্মীরের মাটি ও ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের কাছেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও যে পরিমাণ বিতর্ক নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সম্ভবত জেরুজালেম ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে ভূখণ্ড বিতর্ক নিয়ে তার অন্য কোনও তুলনা পাওয়া যাবে না। ইতিহাসের সেই বিতর্কিত পর্বে প্রবেশ করার আগে পূর্ববর্তী সময়ের কাশ্মীরের ইতিহাসকে একবার দ্রুত দেখে নেওয়া যাক।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও যে কাশ্মীর এলাকায় মনুষ্য বসতি ছিল, তা বিভিন্ন নিওলিথিক প্রত্নবস্তু বিশ্লেষণ করে জানা গেছে। শিকার, মাছধরা ইত্যাদিই ছিল মানুষের জীবন ধারণের মূল ভিত্তি, তবে গম, যব ও মুসুর ডালের চাষও তারা শুরু করেছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে উত্তর কুরু নামের এক সম্প্রদায় কাশ্মীরে তাদের বসতি স্থাপন করে। ৩২৬ সাধারণ পূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বিখ্যাত হিদাসপিসের যুদ্ধের সময় রাজা পুরু কাশ্মীরের রাজা আবিসারের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। যুদ্ধে পুরুর পরাজয় হয় এবং কাশ্মীররাজ আবিসার আলেকজান্ডারের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে অনেক ধন সম্পদ ও বেশ কিছু মূল্যবান হাতি পাঠান।

মৌর্যযুগে অশোকের শাসনামলে ভারতের নানা জায়গার মতো কাশ্মীরেও বৌদ্ধ প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক দ্বিতীয় শতকে কাশ্মীরকেও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এখানে তিনি নিজের নামে কণিষ্কপুর নগরীর পত্তন করেন। কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতাতে চতুর্থ বৌদ্ধ ধর্ম সম্মেলন হয়েছিল কাশ্মীরে। এই ধর্ম সম্মেলনে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুমিত্রর মতো বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি হিন্দু ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানচর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসেবে কাশ্মীর আত্মপ্রকাশ করে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে চিন ও তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং এই কাজে সবচেয়ে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন কাশ্মীরের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরাই। কাশ্মীরের বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব চতুর্থ শতকের শেষে বা পঞ্চম শতকের গোড়ায় চিনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যান। চিনা সম্রাট ইয়াও জিং তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন ও তাঁর সাহায্যে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকে চিনা ভাষায় অনুবাদ করান।

হুণ রাজা মিহিরকুল ছিলেন বৌদ্ধ বিরোধী। ষষ্ঠ শতকের প্রথমদিকে তিনি কাশ্মীরের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে অনেক বৌদ্ধ কেন্দ্রের ওপর আঘাত নেমে এসেছিল।

সপ্তম শতাব্দী থেকে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনচর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে কাশ্মীর। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন করকোতা সাম্রাজ্যের রাজারা। চন্দ্রপীড় ও তাঁর পুত্র ললিতাদিত্য মুক্তপীড়-এর আমলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক আধিপত্য বহু দূর অবধি বিস্তৃত হয়। কাণ্যকুব্জ, গৌড়, কলিঙ্গ, গুজরাটকে ললিতাদিত্য নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসেন। সিন্ধের আরবীয় মুসলিম শাসকদেরও তিনি পরাজিত করেন।

নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কাশ্মীরে শৈব দর্শনের চর্চা তুঙ্গে ওঠে। কাশ্মীরী শৈবধর্মের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিব সূত্রের রচয়িতা বসুগুপ্ত। এই ধারাকে খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতকে আরও সমৃদ্ধ করেন অভিনবগুপ্ত। দ্বাদশ শতকে কলহণের বিখ্যাত রাজতরঙ্গিনী লেখা হয়। সাধারণভাবে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসকথা শূন্যতার এই দেশে বইটি ছিল এক বিরল ব্যতিক্রম। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস জানার অন্যতম প্রধান আকর কলহণের এই বইটি।

২

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীর মুসলিম শাসকদের অধীনে আসে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটানা এই শাসন বহমান ছিল। কাশ্মীরের মুসলিম শাসকদের শাসনের ইতিহাসে কয়েকটি আলাদা আলাদা পর্ব রয়েছে। এর সূচনাপর্বটির সঙ্গে একটি ধর্মান্তরের কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। ১০০৩ থেকে ১৩২০ সাধারণ অব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে লোহরা রাজবংশ শাসন চালিয়েছিল। তুর্ক মোঙ্গল শাসক জুলজুর আক্রমণের মধ্যে দিয়ে এই শাসনের অবসান ঘটে। জুলজুরের কাশ্মীর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এখানকার শাসক হন রিনচানা নামের এক তিব্বতী বৌদ্ধ। তিনি কাশ্মীরে শরণার্থী হিসেবে থাকতেন। তার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শাহ মীর। কাশ্মীরের লোকগাথা অনুযায়ী এই শাহ মীরের প্রভাবে রিনচানা ধর্মান্তরিত হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ রিনচানা কাশ্মীরের হিন্দুদের সমর্থন পাননি এবং মুসলিমদের সমর্থনলাভের জন্যই তাঁর এই ধর্মান্তরকরণ– এরকম অনেকে মনে করেছেন। রিনচানার উত্তরাধিকারীর শাসনামলে শাহ মির একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের ক্ষমতা হস্তগত করেন।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই কাশ্মীরে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার তৎকালীন অন্যতম প্রধান কেন্দ্র কাশ্মীরে সংস্কৃতচর্চা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের সন্ধিকালে (১৩৮৯ – ১৪১৩ সাধারণ অব্দ) কাশ্মীরের শাসক ছিলেন সুলতান সিকান্দার। তিনি অমুসলিমদের ওপর কর চাপান, জোর করে অনেক অমুসলিমকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। অসংখ্য মূর্তি ধ্বংস করায় তিনি বুট-শিকান শিরোপা পান। [ Chadha, Vivek (2005), Low Intensity Conflicts in India: An Analysis, SAGE, ISBN 978-0-7619-3325-0 ]

পরবর্তী সুলতান জৈন-উল আবেদিন সেন্ট্রাল এশিয়া ও ইরান থেকে বহু সংখ্যক মুসলিম কারিগরকে কাশ্মীরে নিয়ে আসেন এবং কাশ্মীরের জনবিন্যাসের ধরন আরও বদলে যায়। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সেন্ট্রাল এশিয়া ও পারস্য থেকে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের কাশ্মীরে নিয়ে আসা হয় এবং কাশ্মীরের রাজদরবারের ভাষাকে সংস্কৃত থেকে বদলে করে দেওয়া হয় ফারসি।

৩

আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮৬ সাধারণ অব্দে কাশ্মীর মুঘল শাসনাধীনে আসে। প্রথমে এটি কাবুল সুবার অংশ হিসেবেই ছিল। শাহজাহান কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র সুবার মর্যাদা দেন এবং শ্রীনগরকে এর রাজধানী করেন। আকবরের সময়েই অমুসলিমদের ওপর চাপানো অতিরিক্ত করভার তুলে নেওয়া হয়েছিল এবং জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানও এই নীতি বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় এই নীতি আবার বদলে যায় এবং অমুসলিমদের জন্য কর ফিরে আসে। ১৭০০ সাধারণ অব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই কাশ্মীরের ডাল লেকের ধারে হজরতবাল মন্দিরে হজরত মুহাম্মদের স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এসে স্থাপন করা হয় এবং মুসলিমদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র ধর্মস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে ওঠে।

৪

মুঘল শাসনের ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার পটভূমিতে ভারতের নানা জায়গার মতো কাশ্মীরের রাজনৈতিক বিন্যাসেও বদল আসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কাশ্মীর আসে শিখদের নিয়ন্ত্রণে। ১৮১৯ সাধারণ অব্দে সোপিয়ানের যুদ্ধে রনজিৎ সিংহের জয়ের মধ্যে দিয়ে এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। Zutshi, Chitralekha তাঁর Language of belonging: Islam, regional identity, and the making of Kashmir, (2003), Oxford University বইতে জানিয়েছেন যে শিখরা অনেক মুসলিম বিরোধী সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে অন্যতম ছিল গো হত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান। শ্রীনগরের জামা মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি নামাজের জন্য প্রকাশ্য আজানকেও নিষিদ্ধ করা হয়। শিখ শাসকরা ভূমিরাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর ফলে অনেক জমি অকর্ষিত থেকে যায় ও কাশ্মীর ১৮৩২ সালে এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়। এর পর অবশ্য বাধ্য হয়েই ভূমি রাজস্ব অনেকটা কমিয়ে আনা হয়। কাশ্মীর এই সময়ে অনেক ইউরোপীয় পর্যটককে আকর্ষণ করে ও কাশ্মীরী শালের খ্যাতি গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

শিখরা কাশ্মীরের দক্ষিণে অবস্থিত জম্মুর ওপরেও তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৮০ সালে জম্মুর রাজা রণজিৎ দেওর মৃত্যুর পর শিখরা জম্মুকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনে ও একটি করদ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে। রণজিৎ দেওয়ের এক সম্পর্কিত নাতি, গুলাব সিং শিখ দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি জম্মুর রাজা বলে পরিগণিত হন। তাঁর নেতৃত্বেই লাদাখ এবং বালতিস্থান শিখদের অধিকারে আসে।

৫

১৮৪৫ সালে প্রথম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধে শিখদের পরাজয়ের পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যেতে থাকে। শিখ রাজদরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি গুলাব সিং ব্রিটিশদের আনুগত্যে আসেন। ব্রিটিশরা তাঁকেই জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা বলে ঘোষণা করে। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ আনুগত্য বজায় রেখে কাশ্মীরে গুলাব সিং ও তার উত্তরাধিকারী ডোগরা রাজাদের শাসন শুরু হয়। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় ডোগরা শাসন পুরোপুরি ব্রিটিশের পক্ষে কাজ করে। বিদ্রোহী সিপাহীদের কাশ্মীরে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করা হয়, কিন্তু ব্রিটিশ পরিবারের নারী ও শিশুদের জন্য কাশ্মীরের দরজা খুলে দেওয়া হয়। কাশ্মীরের সেনাবাহিনীও বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করে। ব্রিটিশরা এর প্রতিদানে জম্মু কাশ্মীরে ডোগরা শাসনকে বংশানুক্রমিক করে দেয়। গুলাব সিং-এর মৃত্যুর পর জম্মু কাশ্মীরের মহারাজা হন রণবীর সিং। এই রণবীর সিং-এর নাতি ছিলেন মহারাজা হরি সিং, যিনি ১৯২৫ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হিসেবে সিংহাসনে বসেন। দেশভাগ ও ব্রিটিশদের দেশত্যাগের সময় তিনিই ছিলেন কাশ্মীরের সিংহাসনে।

৬

ব্রিটিশরা যখন ভারত ছেড়ে চলে যাবে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে গেল, তখন দুটো প্রধান সমস্যা এসে দাঁড়ালো আমাদের স্বাধীনতার সামনে। একটি অবশ্যই দেশ ভাগ সংক্রান্ত। বহু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বহু রক্তাক্ত হিংসা দাঙ্গার পর্ব পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দেশভাগ হচ্ছেই। অবিভক্ত ভারত- ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যা দেখা গেল সেটি হলো দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রসঙ্গত মনে বলা দরকার ব্রিটিশ শাসিত ভারতে দু’ধরনের অঞ্চল ছিল। এক ধরনের অঞ্চল সরাসরি ব্রিটিশ সরকার নিজেরাই শাসন করতো। দ্বিতীয় আরেক ধরনের অংশ ছিল যেগুলিকে বলা হতো দেশীয় রাজ্য। সামন্ত রাজা বা জমিদাররা এই দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশের অনুগত থেকে শাসন করত। এই রকম দেশীয় রাজ্য সংখ্যা ছিল পাঁচ শতাধিক, সঠিক সংখ্যাটি কত তাই নিয়ে বিতর্ক আছে। এই পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ছিল আয়তনে খুবই ছোট। কয়েকটি ছিল মাঝারি আয়তনের। আবার কয়েকটি বড় বড় দেশীয় রাজ্য ছিল, যেগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল ইউরোপের কোন দেশের প্রায় সমান; যেমন হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর। ভারত এবং পাকিস্তান- দুটো আলাদা দেশে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়ে যাবার পরে দেশীয় রাজ্যগুলির কি হবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। ব্রিটিশ ঘোষণা করল দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেরা স্বাধীন থাকতে পারে, আবার ভারতে বা পাকিস্তানে যেখানে তাদের ইচ্ছা সেখানে যোগ দিতে পারে। নানা কারণেই বিশেষ করে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে স্বাধীন থাকা কার্যত অসম্ভব ছিল। বেশিরভাগ দেশীয় রাজ্য অবস্থানগতভাবে ছিল ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতে যোগ দিতে রাজি হলো। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারত এবং পাকিস্তান দু’দেশের ভাবি রাষ্ট্রনায়করাই নিজেদের দিকে পেতে চেয়ে ছিলেন। ভারতের দিক থেকে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনার ব্যাপারে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ছিলেন সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল। প্যাটেল এই কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে ছিলেন ধীমান আমলা ভি পি মেনন এর উপর। মেননের নির্ভরযোগ্য বইটি থেকেই দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ইতিহাসের নানা তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের কাছে একটি প্রস্তাব হাজির করা হয়। সেই প্রস্তাবে বলা হয় দেশীয় রাজ্যগুলি যদি ভারতের কাছে তাদের প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং বিদেশনীতি এই তিনটি বিষয় ছেড়ে দেয় তাহলে বাকি বিষয়গুলো দেশীয় রাজন্যদের হাতে ছেড়ে রেখে তাদের শাসন চালিয়ে যেতে দিতে ভারতের কোন আপত্তি নেই। অধিকাংশ দেশীয় রাজন্য এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি জটিলতা দেখা যায়। সেই সময় ভারতের জনগণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত। তারা ব্রিটিশ ভারত থেকে যেমন মুক্তি চাইছে, তেমনি প্রবেশ করতে চাইছে এক আধুনিক রাষ্ট্রে। দেশীয় সামন্ত রাজাদের শাসন এর নিগড় থেকে বেরিয়ে এক গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হওয়ার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই অনেক জায়গায় তারা দেশীয় রাজন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এই জনজাগরণকে কংগ্রেস ভালোভাবেই কাজে লাগায় এবং শুধুমাত্র রাজন্য ভাতা পাবার শর্তে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। কয়েকটি দেশীয় রাজ্য খুব সহজে ভারতে যোগ দিতে রাজি হয়নি। এর মধ্যে ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট এর আগেই এই তিনটি দেশীয় রাজ্যও অনেক কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যে তিনটি দেশীয় রাজ্য তখনও ভারত বা পাকিস্তান কারোরই অন্তর্ভুক্ত হয় নি তারা ছিল জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং কাশ্মীর। এর প্রত্যেকটিকে নিয়েই অল্পবিস্তর জটিলতা দেখা দেয়। তবে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে কাশ্মীরের বিষয়টি।

৭

জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদ যেন ঠিক কাশ্মীরের এক উল্টো পিঠ ছিল। এই দুটো রাজ্যর বেশীরভাগ নাগরিক ছিলেন হিন্দু, কিন্তু তাদের শাসকেরা ছিলেন মুসলমান। বিপরীতে কাশ্মীরের বেশির ভাগ জনগণ ছিলেন মুসলিম, কিন্তু সেখানকার রাজা ছিলেন হিন্দু হরি সিং। জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদ স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়ের থেকেই দূরে থাকতে চেয়েছিল। জুনাগড়ে শেষপর্যন্ত ১৯৪৮-এর ২০ ফেব্রুয়ারি এক গণভোট হয় এবং ৯১ শতাংশ ভোটদাতা ভারতভুক্তির পক্ষে মত দেওয়ার পর সেটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আজকের হায়দ্রাবাদ বলতে আমরা একটি শহর বুঝি, কিন্তু তখনকার হায়দ্রাবাদ ছিল একটি বড় দেশীয় রাজ্য। হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্ত না হওয়ার বিষয়টা কংগ্রেসের যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ ছিল। তার একটি বিশেষ কারণ অতি অবশ্যই হায়দ্রাবাদের ভৌগোলিক অবস্থান। তখনকার দিনের হায়দ্রাবাদ নামক দেশীয় রাজ্যটি তেলেগু, কন্নড় এবং মারাঠি এই তিন ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। এটি ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত থেকে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতকে পৃথক করছিল। হায়দ্রাবাদ ভারত ভুক্ত না হলে ভারতের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণাংশের মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হত। সরদার প্যাটেল থেকে শুরু করে কংগ্রেসের কোন নেতা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হায়দ্রাবাদে তখন তিনটি পক্ষ ছিল খুব শক্তিশালী- কংগ্রেস সমর্থিত হায়দ্রাবাদ রাজ্য কংগ্রেস, নিজামের পক্ষ সমর্থনকারী ইত্তিহাদ উল মুসিলমীন এবং কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট পার্টি বড় জোতদারদের জমি খাস করে তা ভাগচাষি, ক্ষেতমজদুর ও গরীব চাষীদের মধ্যে বিলিবণ্টন করার জন্য লড়াই করছিল। দশ লক্ষ সদস্য সমন্বিত ইত্তিহাদ উল মুসিলমীন-এর এক লক্ষ সদস্যের সশস্ত্র বাহিনী ছিল, তাদের নাম ছিল রাজাকার। এদের কট্টর মুসলিম নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার অনুগত কাসিম রাজভীর সিদ্ধান্তেই নিজাম মূলত পরিচালিত হতেন। মনে রাখা দরকার কাশ্মীরের সঙ্গে পাকিস্তানের সাধারণ সীমান্ত ছিল, কিন্তু হায়দ্রাবাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সাধারণ সীমান্ত ছিল না। হায়দ্রাবাদের চারদিকে ভারতের স্থলভাগ বা ভারত মহাসাগর। যাই হোক, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু হল, ও তারা দলে দলে পাশের মাদ্রাজ প্রদেশে চলে আসন। মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী উদ্বাস্তু সমস্যার কথা জানিয়ে ভারত সরকারকে চিঠি লেখেন। কূটনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হবার পর জিন্নার মৃত্যুর দুদিনের মাথায় ভারত হায়দ্রাবাদে সেনা পাঠায় ১৯৪৮-এর ১৩ সেপ্টেম্বর এবং চারদিনের মধ্যেই হায়দ্রাবাদ ভারতের করায়ত্ত হয়।

৮

দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হবার ক্ষেত্রে সবথেকে জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়াটি দেখা গিয়েছিল কাশ্মীরের ক্ষেত্রে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছে সেই সময় কাশ্মীর একটি স্বাধীন অঞ্চল। মহারাজা হরি সিং সেখানকার শাসক। ভারত এবং পাকিস্তান এই দুই নতুন দেশের সঙ্গেই কাশ্মীরের সীমান্ত আছে এবং মহারাজা হরি সিং এই দুই দেশের কোনোটিতেই যোগ দিতে রাজি ছিলেন না, স্বাধীন শাসক হিসেবে থেকে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং সেই অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ধারার নির্দিষ্ট ভূমিকাটি ঠিক কী, সেটা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বুঝে নেওয়া জরুরী। জম্বু ও কাশ্মীর বলে যে রাজ্যকে আমরা জানতাম উনিশ শতকের আগে সেটা কোন ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শাসন অঞ্চল ছিল না। উনিশ শতকে এসে জম্বু, কাশ্মীর ও লাদাখ জুড়ে সেই রাজনৈতিক সংহতি এই অঞ্চলে নিয়ে আসেন জম্বু রাজপুতদের একটি বংশধারা। এরা উনিশ শতকে ত্রিশের দশকে লাদাখ দখল করেন এবং চল্লিশের দশকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে কাশ্মীর উপত্যকা লাভ করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে এরা গিলগিটে ঢুকে পড়েন। এইভাবে আফগানিস্তান, চীনের শিনজিয়াং আর তিব্বতের সীমান্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্ত। আফগানদের একটা ছোট্ট এলাকা এই অংশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দূরে রাখে। এই সুনির্দিষ্ট অবস্থানের জন্য রাজ্যটি একটা বিরাট রণনৈতিক গুরুত্ব পেয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর এই গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় কারণ তখন দুটি নতুন ডোমিনিয়ন ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গেও কাশ্মীরের সীমান্ত গড়ে ওঠে। মুসলিম প্রধান এই জনসমষ্টিকে শাসন করছেন একজন হিন্দু রাজা, এই ব্যাপারটির সঙ্গে এই ভৌগোলিক রণনৈতিক ব্যাপারটি যুক্ত হয়ে কাশ্মীরের বিষয়টিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

৯

মহারাজা হরি সিং সিংহাসনে বসে ছিলেন ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মুম্বাইয়ের রেসের মাঠে এবং তার নিজের রাজ্যের বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বিশাল জঙ্গলগুলোতে শিকার করে তার বেশিরভাগ সময় কাটতো। এই সময় কাশ্মীর উপত্যকায় রাজনৈতিকভাবে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন শেখ আবদুল্লা। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে পাশ করেন। তিনি কোন সরকারি চাকরি পাননি, একটি বিদ্যালয় শিক্ষকতার কাজ করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। তার বাগ্মীতার জন্য তিনি তার এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। সেই সময় কাশ্মীরের মুসলিমরা সরকারী চাকরী সহ নানা ক্ষেত্রে যে বঞ্চনার শিকার হতেন, তাই নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ ভাষা পায় শেখ আবদুল্লার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৩১ সালে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দলের সদস্য নির্বাচিত হন শেখ আবদুল্লা। এই দলটি আশা করেছিল মহারাজা হরি সিং এর কাছে তারা তাদের বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। কিন্তু মহারাজের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তাদের দলের এক সক্রিয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদকারীদের সংঘর্ষ হয় এবং তাতে ১৫২১ জন মারা যান। এই ঘটনার ফলে উপত্যকায় শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর ঠিক পরের বছর ১৯৩২ সালে মহারাজা হরি সিং-এর প্রতি মানুষের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতাকে রূপ দেবার জন্য তৈরি হয় নিখিল জম্বু কাশ্মীর মুসলিম অধিবেশন। এর দুই প্রধান নেতা ছিলেন শেখ আব্দুল্লাহ আর বিশিষ্ট আইনজীবী গুলাম আব্বাস। ১৯৩৮ সালে এই সংগঠনের নতুন নাম হয় ন্যাশনাল কনফারেন্স। শুধু নামকরণে যে বদল হয়েছিল তা নয়। আসলে এই সংগঠনটি চাইছিল শুধু মুসলিম আইডেন্টিটির বাইরে বেরিয়ে এসে একটি অসাম্প্রদায়িক ধরনের সংগঠন হয়ে উঠতে এবং হিন্দু এবং শিখদেরও সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে সংগঠিত করতে। এই সময় শেখ আবদুল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং গভীর বন্ধুত্ব হয় জহরলাল নেহরুর। দুজনেই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন এবং সেখান থেকেই তাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছিল। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে ন্যাশনাল কনফারেন্স আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। অবশ্যই এই ঘনিষ্ঠতা ন্যাশনাল কনফারেন্সের বেশ কিছু মানুষজন মেনে নিতে পারেননি। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আব্বাসই এইটা মানতে পারেননি। তিনি এবং তার অনুগামীরা ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে কাশ্মীরি মুসলমানদের নিয়ে আলাদা নতুন দল করতে চাইলেন আর শেখ আবদুল্লা ন্যাশনাল কনফারেন্স হিন্দু মুসলিম এবং শিখ ধর্মের মানুষের একটি অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে এগিয়ে চলতে চাইল। ভূমি সংস্কারের মত প্রগতিশীল বিষয় হল তাদের অন্যতম অ্যাজেণ্ডা।

১০

শেখ আবদুল্লা ও ন্যাশনাল কনফারেন্স রাজা হরি সিং এর শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় খুব জনপ্রিয় কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠেন। শেখ আবদুল্লাকে বেশ কয়েকবার জেল খাটতে হয়। ন্যাশনাল কনফারেন্স আবদুল্লার নেতৃত্বে হরি সিং প্রশাসনের কাছে স্পষ্ট দাবিতে জানায় তারা যেন কাশ্মীরের জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেন। এই কথা বলার পর শেখ আবদুল্লাকে আবার জেলে পোরা হয় এবং এর ফলে উপত্যকা জুড়ে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা যায়। দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য কাশ্মীরে সামরিক আইন ঘোষণা করেন রাজা হরি সিং। রাজদ্রোহের অপরাধে আবদুল্লাকে তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জহরলাল নেহরু শেখ আবদুল্লার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাশ্মীরে আসতে চান, কিন্তু মহারাজা হরি সিং-এর লোকেরা কাশ্মীরের ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে তাকে সীমান্তেই আটকে দেয়।

এই সময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মহারাজা হরি সিং এবং তার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক সিদ্ধান্ত নেন তারা ভারত পাকিস্তান কোন ডোমিনিয়ন এর সঙ্গেই যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে থাকবেন। ১৯৪৬ সালের ১৫ জুলাই মহারাজা হরি সিং ঘোষণা করেন তারা তাদের নিজেদের গন্তব্য নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। যারা এ রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নন এমন কারো কাছ থেকেই কোনও নির্দেশ তারা নেবেন না। মহারাজা হরি সিং কংগ্রেসকে একেবারেই পছন্দ করতেন না এবং সেজন্যই ভারতের সঙ্গে যোগ দেয়ার কথা তিনি তখন ভাবেননি। অন্যদিকে পাকিস্তানে যোগ দিলে তার হিন্দু রাজবংশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে এই আশঙ্কাও তার ছিল। সেজন্য পাকিস্তানেও তিনি যোগ দিতে চাননি। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে দিল্লিতে নতুন বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, যিনি ছিলেন মহারাজা হরি সিং-এর অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীরে যান এবং তার কাশ্মীর ভ্রমণের সময় তিনি মহারাজা হরি সিং এবং প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাককে সুনির্দিষ্টভাবে বলেন কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তান যেটাতে খুশি যোগ দিক, কিন্তু কোথাও যেন অবশ্যই যোগ দেয়। হরি সিং-এর প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক অবশ্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তারা স্বাধীন থাকতে চান। এরপর মহাত্মা গান্ধী কাশ্মীরে যান এবং হরি সিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তিন দিন সেখানে থাকেন। হরি সিং এর অনুরোধে এই তিনদিন তিনি কোন জনসভায় ভাষণ দেননি। তবে শ্রমিক আর ছাত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা বলেন। তারা শেখ আবদুল্লার কারামুক্তি এবং প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাককে বরখাস্ত করার দাবি জানালেন। .১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট জম্বু কাশ্মীর ভারত পাকিস্তান কোনোটাতেই যোগ দেয়নি। হরি সিং চাইলেন ভারত পাকিস্তান উভয়ের সাথেই একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি করতে। সেই চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের এপার ওপারে মানুষজন মালপত্র অবাধে চলাচল করতে পারবে। পাকিস্তান সে চুক্তি সই করল, কিন্তু ভারত অবস্থা আরও কিছুটা বুঝে নিতে চেয়ে সেই চুক্তিতে তখন সই করেনি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পশ্চিম পাঞ্জাবের শিয়ালকোট আর জম্বুর মধ্যে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। কাশ্মীর রাজ্যের জন্য মালপত্র নিয়ে আসা গাড়িগুলি সীমান্তের ওপারে পাকিস্তানের দিকে আটকে দেওয়া হলো। কাশ্মীর ও পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ক্রমশ কমতে থাকল। হরি সিং রামচন্দ্র কাককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাব হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারক মেহের চাঁদ মহাজনের সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের, বিশেষ করে নেহরু এবং বল্লভ ভাই প্যাটেল এর সম্পর্ক ছিল খুব ভালো। এটা কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ করার একটা রাস্তা তৈরি করে।

১১

১৯৪৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর নেহরু প্যাটেলকে কাশ্মীর রাজ্যের বিপদজনক, উত্তরোত্তর খারাপ হতে থাকা অবস্থা নিয়ে একটা লম্বা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন পাকিস্তান কাশ্মীরে অনেক অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মহারাজা হরি সিং ও তার প্রশাসন কখনোই নিজেরা নিজেদের শক্তি দিয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারবেন না। নেহরু মনে করেন হরি সিং-এর উচিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের সাথে হাত মেলানো এবং শেখ আবদুল্লার সহযোগিতা নিয়ে পাকিস্তানের আগ্রাসনের বিরোধিতা করা। এরপর শেখ আবদুল্লাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এর পরের সপ্তাহে হজরতবাল মসজিদ চত্বরে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় শেখ আবদুল্লা দাবি করেন কাশ্মীরের জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হোক। গণতান্ত্রিক কাশ্মীরের জনপ্রতিনিধিরাই এরপর সিদ্ধান্ত নেবেন কাশ্মীর রাজ্য ভারত না পাকিস্তান কার সঙ্গে যোগ দেবে। তিনি আরও বলেন কাশ্মীরের জনগণের এই সরকার কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সরকার হবে না। তা হবে শিখ, হিন্দু আর মুসলমানদের এক যৌথ সরকার এবং সেখানে এক সম্প্রীতির পরিবেশ থাকবে, যে সম্প্রীতির জন্যই ন্যাশনাল কনফারেন্স দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছে।

১২

মহারাজা হরি সিং তখন অবধি নিজের স্বাধীনতার স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। ১৯৪৭ এর ১২ ই অক্টোবর জম্বু-কাশ্মীরের উপ-প্রধানমন্ত্রী দিল্লিতে আসেন এবং বলেন আমরা ভারত আর পাকিস্তান উভয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চাই। এই বিষয় নিয়ে নানা রকম গুজব শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভারত পাকিস্তান কোন দেশেই যোগ দেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। একমাত্র একটা ক্ষেত্রেই আমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারে। যদি কোনও একটা পক্ষ আমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে। তিনি জানান, তার ইচ্ছা হলো কাশ্মীর হোক প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড; এমন এক রাজ্য যা একেবারে নিরপেক্ষ। যদি কোন একটা পক্ষ আমাদের ওপর বল প্রয়োগ করে তবেই একমাত্র পরিস্থিতি বদলাবে। এই কথা বলার দু সপ্তাহের মধ্যে কয়েক হাজার লোকের এক সশস্ত্র বাহিনী উত্তর দিক থেকে কাশ্মীর রাজ্যকে আক্রমণ করে। যে সীমান্ত রেখা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যসমূহকে কাশ্মীর থেকে আলাদা করেছে বাইশে অক্টোবর তা পার হয়ে হানাদারেরা দ্রুত গতিতে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলে। এদের বেশিরভাগই ছিল পাঠান। তখন তারা পাকিস্তানের এক অঙ্গ রাজ্যের বাসিন্দা। তারা কেন এসেছিল আর কারা তাদের সাহায্য করেছিল এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন পাকিস্তান ওই উপজাতীয় লোকদের সীমান্তের ওপার থেকে এপারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পাকিস্তানই তাদের বন্ধুক আর রসদ জুগিয়ে ছিল। পাকিস্তান অবশ্য এ ব্যাপারে কোন রকম সংশ্রব এর কথা অস্বীকার করে। তাদের দাবি ছিল এটা পাঠান মুসলিমদের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিযান। হিন্দু রাজা এবং হিন্দু প্রশাসনের অধীনে সহধর্মীদের ওপর অত্যাচার সইতে না পেরে তারা ওদের সাহায্যার্থে ছুটে এসেছিল। বস্তুতপক্ষে পুঞ্চ জেলা, যেটি শ্রীনগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল, সেখানে সত্যিই কিছু অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল। পুঞ্চ শাসন করতো ডোগরা রাজবংশের একটি শাখা গোষ্ঠী। ১৯৩৬ সালে পুঞ্চ সরাসরি শ্রীনগর-এর অধীনে চলে আসে। এর ফলে তারা আঘাত পায়। তার ওপর তাদের উপর নতুন নতুন কর বসানো হল। প্রতিটি ছাগল ভেড়া গবাদিপশু জঙ্গলে প্রবেশ করলেই তার জন্য আলাদা করে কর দিতে হতো। যে পশুপালকেরা এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা প্রায় সকলেই ছিল মুসলমান। মহারাজা হরি সিং এর বিরুদ্ধে পুঞ্চের মানুষদের আক্রমণাত্মক মনোভাব অনেকদিন ধরে সঞ্চিত ছিল। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকেই অনেক লোক পাকিস্তানের নানান অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে পাওয়া রাইফেল দিয়ে নিজেদের সজ্জিত করে ফেলে। তারা পাকিস্তানের অন্তর্গত মুড়ি শহরে একটা ঘর তৈরি করে ফেলে। অস্ত্র-গোলাবারুদ এইখানেই মজুত হত, তারপর সীমান্তের উপরে কাশ্মীরে চালান হয়ে যেত। ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর থেকে সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহীদের গুরুতর সংঘর্ষের খবর আসতে থাকে।

পাঠান হানাদাররা ১৯৪৭ এর ২২ অক্টোবর সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ার পর দক্ষিণ দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে আসে। কাশ্মীরে ঢুকে পড়ার পর উপজাতীয়রা ঝিলাম উপত্যকা ধরে নেমে এসে প্রথমে থামে মুজাফ্ফরাবাদ শহরে। এটি ছিল সীমান্ত থেকে সাত মাইল দূরে, কিষাণগঙ্গার ধারে অবস্থিত। জম্বু-কাশ্মীর গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ব্যাটেলিয়ন সেখানে হাজির হয়, কিন্তু তারা নিজেরাই বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের অর্ধেক, যারা মুসলমান ছিল, তারা মহারাজা সম্পর্কে তাদের মোহমুক্তি ব্যক্ত করে এবং এর ফলে এই সেনাঘাঁটির পতন হয়। তবে কয়েক জন সৈন্য পালিয়ে গিয়ে শ্রীনগরে ফোন করে গোটা ঘটনা জানিয়ে দিতে পারে। সেই খবর পেয়ে কাশ্মীরের সেনাবাহিনীর নির্বাহি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার রাজিন্দার সিং উরি শহরের দিকে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। শ্রীনগর আর মুজাফ্ফরাবাদ এর মাঝামাঝি ছিল উরি-র অবস্থান। পাঠান হানাদাররা উরি দখল করে। উরি পার হয়ে তারা রওনা হয় মাহুতার দিকে। এই মাহুতাতেই ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। সেখানে পৌঁছে সরবরাহ ব্যবস্থার সুইচগুলো তারা বন্ধ করে দেয় এবং গোটা শ্রীনগর অন্ধকারে ডুবে যায়। বিদ্যুৎ কেন্দ্র দখল করে নেয়ার পর খোলা রাস্তা ধরে তারা এগোতে থাকে শ্রীনগরের দিকে। প্রথমে পরে বারমুলা শহর। এখানে এসে তারা ব্যাপক লুটপাট করে। বেশ কিছু লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। হিন্দুদের দোকানপাট পুড়িয়ে দেয় হানাদার পাঠানরা।

১৩

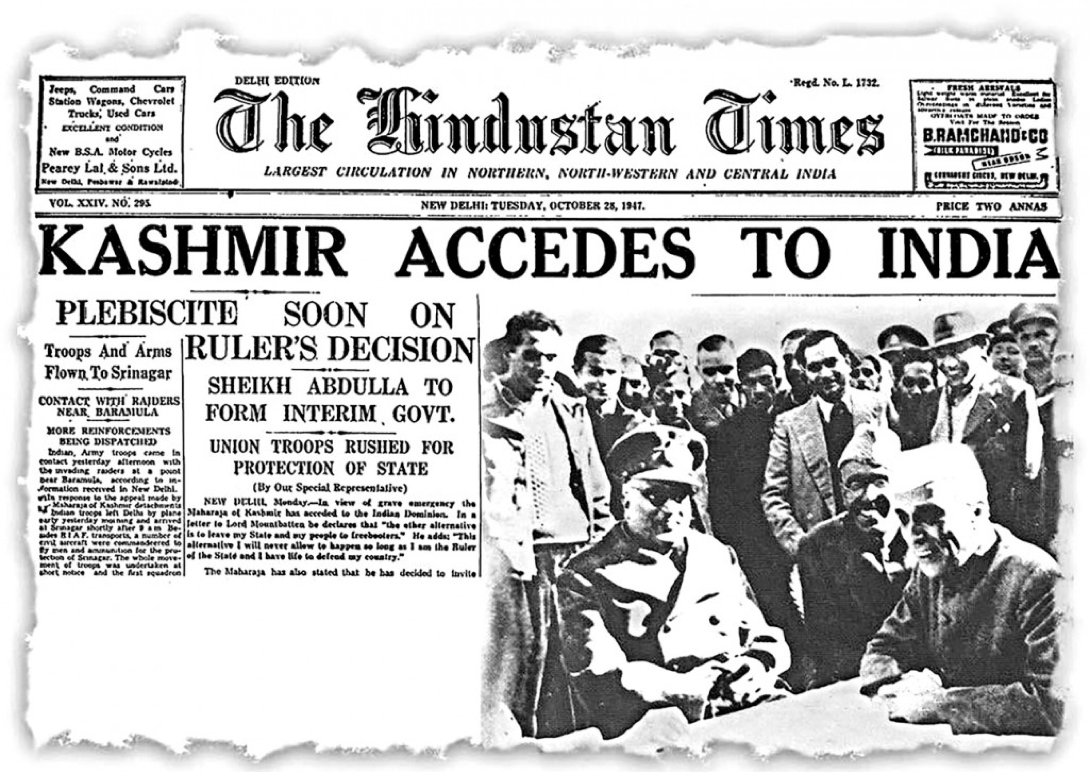

পাঠান হানাদাররা যখন বারমুলার দিকে এগিয়ে চলেছে তখন ২৪ অক্টোবর মহারাজা হরি সিং ভারত সরকারের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে একটি জরুরী বার্তা পাঠান। পরদিন সকালে নয়াদিল্লিতে ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা কমিটির অধিবেশন বসে। ঠিক হয়, ভি পি মেনন গিয়ে সরেজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসবেন। ওই দিনই মেনন চলে যান শ্রীনগর। বিমান বন্দরের চারপাশের কবরখানার মতো স্তব্ধতা তাকে পীড়িত করে। তিনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে তাকে জম্বুতে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার পরামর্শ দেন। ২৬ তারিখ সকালে মেনন দিল্লিতে ফিরে আসেন, তার সঙ্গে ছিলেন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী। আবার প্রতিরক্ষা কমিটির অধিবেশন বসে। সেখানে নেহরু ছাড়াও মাউন্টব্যাটেন, প্যাটেল এবং শেখ আবদুল্লা উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ আবদুল্লা দুজনেই বিশেষ জোর দিয়ে বলেন ভারত যেন অবিলম্বে সেনা পাঠিয়ে হানাদারদের হটিয়ে দেয়। এই সময় মাউন্টব্যাটেন পরামর্শ দেন সেনা পাঠানোর কথা দেওয়ার আগে ভারতের উচিত হরি সিং এর ভারত ভুক্তির ব্যাপারটা সুনিশ্চিত করে নেওয়া। মেনন এবার চলে যান জম্বুতে, যেখানে মহারাজা হরি সিং আশ্রয় নিয়েছিলেন। হরি সিং ভারতে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলেন। তার সই করা অঙ্গীকরণ দলিল সঙ্গে নিয়ে মেনন দিল্লি ফিরে এলেন। ২৭ তারিখ ভোরবেলা থেকে প্রচুর সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একের পর এক সামরিক এমনকী অসামরিক বিমান দিল্লি থেকে শ্রীনগরের দিকে উড়ে গেল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে হানাদারদের লড়াই শুরু হল এবং শ্রীনগরকে হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী আরও এগিয়ে যেতে সমর্থ হল। কদিন পরে যুদ্ধ বিরতি হয় এবং কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত হয়। এই সাঙ্গীকরণের সময়েই কাশ্মীরের জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে মান্যতা দিয়ে চুক্তি করা হয় এবং সেই চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতীয় সংবিধানে অঙ্গীভূত হয় ৩৭০ ধারা।

১৪

দেশভাগের সময়ও কাশ্মীরের রাজা হরি সিং চেয়েছিলেন তার রাজ্য ভারত পাকিস্তান কোন ডোমিনিয়নেই যুক্ত হবে না, ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের মত তৃতীয় একটি নিরপেক্ষ সত্তা হিসেবে থেকে যাবে। ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট এর পরে মাত্র দু মাস জম্মু কাশ্মীর এই অবস্থায় ছিল। অক্টোবর মাসের ২২ তারিখ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে হানাদাররা ঢুকে পড়ে। তারপর তারা দ্রুত গতিতে রাজধানী শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হয়। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মহারাজা হরি সিং ভারতের কাছে সাহায্য চান এবং শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী গিয়ে কাশ্মীরকে মুসলিম হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করে। এই ঘটনা প্রক্রিয়ার মধ্যেই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য মহারাজা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই হানাদার কারা ছিল তাই নিয়ে বেশ কিছু বিতর্ক রয়েছে। রাজা হরি সিং, কাশ্মীর উপত্যকার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং ভারতের মতে এই হানাদাররা ছিল মূলত পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। পাকিস্তান অবশ্য কখনোই এটা স্বীকার করেনি। তারা বরাবরই বলে এসেছে এটা সাধারণ মুসলিম নাগরিকদের একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল। রাজা হরি সিং এর শাসনে কাশ্মীরি মুসলমানরা যেভাবে অত্যাচারিত হচ্ছিল, তার প্রতিকার করতেই তারা নিজেরা এগিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তান কেবল তাদের কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছে। হানাদারদের সঙ্গে যখন ভারতীয় সেনা বাহিনীর লড়াই চলছে সেই সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের পয়লা নভেম্বর লাহোর যান এবং সেখানে জিন্নার সঙ্গে তার একটা বৈঠক হয়। মাউন্টব্যাটেনকে জিন্না বলেন ভারত যদি কাশ্মীরের ওপর তার দাবি ছেড়ে দেয় তাহলে পাকিস্তান আর একটি বিতর্কিত রাজ্য জুনাগড় এর উপর তার দাবি ছেড়ে দেবে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত বা তার প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেন এটা মানতে পারেননি। যাইহোক ততদিনে কাশ্মীরে শীত এসে পড়ায় সামরিক কর্মকাণ্ড কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

১৫

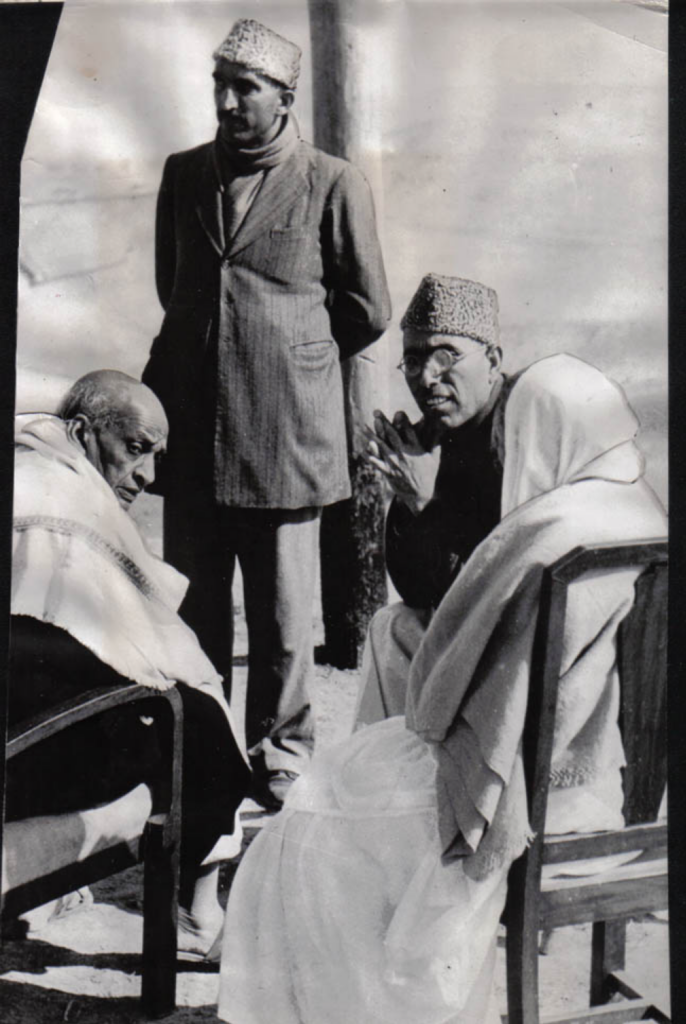

কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোর দিকে এবার নজর ফেরানো যাক। কাশ্মীরের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবিসংবাদী নেতা শেখ আব্দুল্লাহ। হরি সিংকে একটি চিঠি লিখে শেখ আব্দুল্লাহকে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী করার পরামর্শ দিয়েছিলেন জহরলাল নেহরু। সেই চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন- কাশ্মীরে যদি এখন যদি কাজের লোক কেউ থেকে থাকেন তো তিনি হলেন শেখ আব্দুল্লাহ। স্পষ্টতই তিনি এখন কাশ্মীরের প্রধান জনপ্রিয় ব্যক্তি। সংকটকালে যেভাবে এগিয়ে এসে তিনি সমস্যার টুটি চেপে ধরলেন তা থেকে মানুষটি কোন ধাতুতে তৈরি তা বোঝা যায়। তার সততা আর মনের ভারসাম্য সম্পর্কে আমি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার কাজে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। হতে পারে ছোটখাটো ব্যাপারে তিনি অনেক ভুল করবেন, কিন্তু আমার ধারণা প্রধান প্রধান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি নির্ভুল বলেই গণ্য হবেন।

শেখ আব্দুল্লাহ প্রসঙ্গে কেবল জহরলাল নেহরুই নন, মহাত্মা গান্ধীও একই রকম ধারণা পোষণ করতেন। দিল্লিতে একটি সভায় গান্ধীজি শেখ আব্দুল্লাহকে নিয়ে যান। সভাটি ছিল শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জন্মদিন উপলক্ষে। সেখানে শ্রোতাদের সঙ্গে শেখ আব্দুল্লাহর পরিচয় করিয়ে দিয়ে গান্ধী বলেন – শেখ সাহেব কাশ্মীর সিংহ নামে পরিচিত। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান। তবে তিনি কাশ্মীরের অন্য দুপক্ষেরও মন জয় করে নিয়েছেন। শিখ, হিন্দু, মুসলমান এই তিন দলের মধ্যে যে আদৌ কোনো বিভেদ আছে তা তিনি ভুলিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু আর শিখরা তার কথা শুনেছে। এখন মুসলমান, হিন্দু আর শিখরা এককাট্টা হয়ে কাশ্মীরের অপরূপ উপত্যকাটিকে রক্ষা করার কাজে নেমেছেন। মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহরু উভয়ের কাছেই শেখ আব্দুল্লাহ হয়ে উঠেছিলেন নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থাকা এক ব্যক্তির প্রতীক। পাকিস্তানের শাসকরা অবশ্য শেখ আব্দুল্লাহকে নিচু নজরেই দেখত। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী শেখ আব্দুল্লাহকে বর্ণনা করেছিলেন কুইসলিং অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক বলে।

১৬

কাশ্মীরের সমাধান সূত্র কোথায় আছে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা প্রসঙ্গে নেহরু কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংকে একটি চিঠি লিখে চার ধরনের বিকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। প্রথম বিকল্পটি ছিল একটা গণভোট করা এবং সেই গণভোট করে গোটা রাজ্যের জনগণ কাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায় তা নির্ণয় করা। দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল গোটা কাশ্মীরের এক স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চলার প্রস্তাব। সে ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরের প্রতিরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে। তৃতীয় বিকল্প ছিল রাজ্য ভাগাভাগি করা। এই ভাগাভাগির শর্ত অনুসারে জম্মু ভারতে চলে আসবে আর রাজ্যের বাকি অংশ যাবে পাকিস্তানে। চতুর্থ বিকল্পটি ছিল জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা ভারতে চলে আসবে কিন্তু পুঞ্জ ও তার পাশের অঞ্চলটা চলে যাবে পাকিস্তানে। নেহরু এও লিখেছিলেন কাশ্মীরের ভারতীয় সংঘের মধ্যে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী কিন্তু আমরা সেটা যতই চাই না কেন, শেষ পর্যন্ত ব্যাপক জনগণের শুভেচ্ছা ছাড়া এটা কোনদিনই সম্ভব হবে না। কিছুকালের জন্য সেনাবাহিনী কাশ্মীরকে ধরে রেখে দিতে পারে কিন্তু তার পরিণামে পরে এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। ব্যাপক জনগণকে কীভাবে বোঝানো যাবে যে ভারতের সঙ্গে থাকলেই তাদের মঙ্গল, এই দিকটা খতিয়ে দেখতে হবে। সাধারণ একজন মুসলমান যদি মনে না করেন যে ভারতের সঙ্গে থাকলে তার স্থান নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তাহলে তিনি তো অন্য দিকে চলে যাবেনই। আমাদের মূল নীতির মধ্যে এই বিষয়টাকে আনতে হবে। না হলে এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হব।

১৯৪৮ সালের গোড়াতেই ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর সমস্যাটি তোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাবি জানালো কাশ্মীর যেহেতু ভারতের অঙ্গ হয়ে গেছে, তাই কাশ্মীরের উত্তরভাগ থেকে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত গোষ্ঠীগুলির বেআইনি দখলদারি উৎখাত করার কাজে তাকে সাহায্য করুক রাষ্ট্রসঙ্ঘ। ভারতের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে অনেক অধিবেশন এবং বিতর্ক হল রাষ্ট্রসঙ্ঘে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেন অসাধারণ বাগ্মী স্যার জাফারুল্লাহ। প্রতিনিধিদের তিনি বোঝাতে চাইলেন ১৯৪৬-৪৭ সালে সারা ভারত জুড়ে যে মর্মান্তিক দাঙ্গা চলেছিল, কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণ হলো তারই একটি পরিণাম। মুসলিম ভাই-বোনদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে দুশ্চিন্তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এই ঘটনা ঘটেছে। এর পেছনে পাকিস্তানের কোন প্রত্যক্ষ মদত ছিল না। দেশভাগের অসমাপ্ত প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ হিসেবেই কাশ্মীর সমস্যাকে তিনি তুলে ধরলেন। নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি জম্মু কাশ্মীর সমস্যার লেখা হলো ভারত পাকিস্তান সমস্যা বলেই।

একদিকে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাশ্মীর নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে অন্যদিকে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক আদান-প্রদান রয়েছে এই সময় রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর বিষয়ক এক বিশেষ কমিশন গঠন করেন, তার সদস্যরা দিল্লী এবং কাশ্মীর এর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন তাদের অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি চেক কূটনীতিবিদকে আব্দুল্লাহ জানান একমাত্র কাশ্মীর ভাগই হলো এই সমস্যার উপযুক্ত সমাধান, তা না হলে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে থাকবে আর সাধারণ মানুষ এর ফলে অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি হবে।

১৭

শেখ আব্দুল্লাহ এই সময় সাগ্রহে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের বন্ধন এর উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি শ্রীনগরে সপ্তাহব্যাপী এক স্বাধীনতা উৎসবের আয়োজন করেন। ভারত সরকারের বড় বড় নেতারা সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। এই সময় ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রথম বার্ষিকীতে মাদ্রাজের নামকরা সাপ্তাহিক স্বতন্ত্র পত্রিকাতে শেখ আব্দুল্লাহ একটি বার্তা পাঠান। সেখানে উত্তর আর দক্ষিণকে, পাহাড় আর উপকূলকে, সর্বোপরি কাশ্মীর আর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার বাসনা তিনি ব্যক্ত করেন। এই বার্তায় তিনি লিখেছিলেন এমন একদিন আসবে যখন আমাদের দেশের বিস্তার বোঝাবার জন্য আমরা কাশ্মীর থেকে কন্যাকু্মারিকা – এই শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করব।

ভারতের প্রতি এই মুগ্ধতার পাশাপাশি এই সময় শেখ আব্দুল্লাহ পাকিস্তানকে এক বিবেকবোধহীন বর্বর শত্রু বলেও উল্লেখ করেন। পাকিস্তানকে তিনি একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র করতেন এবং বলতেন মুসলিম লীগ কখনই জনমুখী নয়, রাজন্যমুখী। এই সময় কাশ্মীরের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন যে সেটা কার্যকর হবে না, কেননা কাশ্মীর রাজ্যটা খুব ছোট এবং খুব দরিদ্র। আর সেরকম কিছু হলেও পাকিস্তান তাকে গিলে ফেলার জন্য প্রস্তুত। একবার তারা সে চেষ্টা করেছে, পারলে আবারো করবে।

১৮

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাশ্মীরের পুনর্গঠন এর ক্ষেত্রে শেখ আবদুল্লাহ সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভূমি সংস্কার তথা জমি পুনর্বণ্টনের প্রক্রিয়াটির ওপরে। এর আগে কাশ্মীরে অল্প কিছু হিন্দু এবং মুসলিম পরিবারের হাতে বিশাল বিশাল জমিজোত কেন্দ্রীভূত ছিল, আর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সেখানে শ্রমিক হিসেবে বা স্বেচ্ছা-রায়ত হিসেবে কাজ করত। আব্দুল্লাহ শাসনের প্রথম বছরে চল্লিশ হাজার একর উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা অনুপস্থিত মালিকানা বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। ভাগচাষীদের প্রাপ্য শস্যভাতার পরিমাণ ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ করেন। সমস্ত ঋণ মকুব বলে ঘোষণা করেন। জমির মালিকদের শেখ আব্দুল্লাহ কোন ক্ষতিপূরণ দেননি। তার এই গোটা সংস্কার প্রক্রিয়াটাই ছিল অত্যন্ত র্যাডিক্যাল এবং কাশ্মীরের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। শেখ আব্দুল্লাহর এই সমস্ত নীতিমালা কাশ্মীর উপত্যকায় তার জনপ্রিয়তাকে একেবারে তুঙ্গস্পর্শী করে তুলেছিল। মহারাজা হরি সিংকে সরিয়ে তাঁর আঠারো বছর বয়সী পুত্র করণ সিংকে সিংহাসনে বসানোর মধ্যে দিয়ে তার ক্ষমতা কাশ্মীরে নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

কাশ্মীরে যুদ্ধ, কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা, অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংস্কার এই পর্ব যখন চলছিল তখনই ভারতীয় সংবিধান গণপরিষদে তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি চালু হলো ভারতীয় সংবিধান এবং সেখানে কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হল ও তাকে বেশ কিছু পরিমাণ স্বশাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হল। সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয় – রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি আর যোগাযোগ এই তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে ওই রাজ্যের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন।

১৯

১৯৫১ সালের অক্টোবরে কাশ্মীর গণপরিষদে নির্বাচন হয়। শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স ৭৫ টি আসনের সবকটিতেই বিজয়ী হয়। মাত্র তিনটি আসন ছাড়া অন্যত্র তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেই পড়তে হয় নি। গণপরিষদে আবদুল্লাহ দেড় ঘন্টা ধরে তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এই ভাষণে কাশ্মীরের সামনে কী কী বিকল্প আছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। একটি বিকল্প হল পাকিস্তানে যোগ দেওয়া। কিন্তু সেটি সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, যা কাশ্মীরি মন মানসিকতার বিপরীত। আরেকটি বিকল্প হল স্বাধীন সত্তা নিয়ে থাকা। এর সমস্যা হল কাশ্মীরের ক্ষুদ্র আয়তন এবং সীমিত অর্থনৈতিক শক্তি। এই দুটি বিকল্প বাদ দিয়ে তৃতীয় বিকল্পটার দিকেই শেখ আবদুল্লাহ জোর দেন। সেটা হল অভ্যন্তরীণ স্বশাসন নিয়ে ভারতের সঙ্গে থাকা। এই তৃতীয় বিকল্পটির প্রতি তার টান প্রকাশ করলেও এই সম্পর্কে তাঁর কিছু ক্রমবর্ধমান আশঙ্কাও তিনি এই সময় থেকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। এর প্রেক্ষাপটে ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুত্ববাদীদের কিছু উগ্র কণ্ঠস্বর। এমনকী জম্মু অঞ্চলেই কেবলমাত্র হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য ১৯৪৯ সালে তৈরি হয়েছিল প্রজা পরিষদ। ১৯৫২ সালে জম্মুতে আবদুল্লাহর এক বক্তৃতার আগে ভারতের তেরঙ্গা পতাকার পাশাপাশি ন্যাশনাল কনফারেন্সের নিজস্ব পতাকা ওড়ানর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় কিছু হিন্দু ছাত্র। তাদের গ্রেপ্তার করা হলে বিক্ষোভ শুরু হয়। বেশ কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে কারফিউ জারী করতে হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও উত্তেজনা দেখা যায়। হিন্দুত্বের এই আস্ফালন শেখ আবদুল্লাহকে শঙ্কিত করে তোলে এবং তিনি বলেন তার দল ভারতের সংবিধানকে মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তার আগে নিশ্চিত হতে হবে এখানে সাম্প্রদায়িকতাকে কবরে পাঠানো গিয়েছে। নেহরুর পরে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে সেই প্রশ্নও তিনি তোলেন। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনায় তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করেন এবং কাশ্মীর আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে থাকলে আমেরিকা তাকে কীভাবে কতটা সাহায্য করবে তাও জিজ্ঞাসা করেন। শেখ আবদুল্লার মধ্যে যে কিছু বদল আসছে তা নেহরুর চোখ এড়ায় নি এবং সেকথা তিনি তার বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে লেখা একাধিক চিঠিতে স্পষ্টভাবেই জানান।

২০

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও ভারত সরকারের মধ্যে দিল্লি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে কাশ্মীরিরা ভারতের পূর্ণ নাগরিক বলে স্বীকৃতি পাবেন এবং অনেক বেশি মাত্রার স্বশাসন ভোগ করবেন। কাশ্মীরের নতুন যে পতাকার পরিকল্পনা করেছিল ন্যাশনাল কনফারেন্স, তা জাতীয় পতাকার পাশেই শোভা পাবে। শ্রীনগরের সম্মতি না নিয়ে দিল্লি অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাহিনী পাঠাতে পারবে না, অন্যান্য সব রাজ্যের ক্ষেত্রে জায়গীর সম্পর্কে যা ক্ষমতা সেটা কেন্দ্রের উপরে থাকলেও কাশ্মীরের ব্যাপারে সেটা রাজ্যের উপরেই থাকবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হল, রাজ্যের বাইরের কোন লোক এই রাজ্যের মধ্যে কোনরকম জমি বা সম্পত্তি কিনতে পারবে না। এই নিয়মটা করার পেছনে যে ভাবনা কাজ করেছিল সেটা হল ব্যাপক সংখ্যক বহিরাগত যদি কাশ্মীরে চলে আসে তাহলে কাশ্মীর উপত্যকার জনতাত্ত্বিক চেহারা বদলে যেতে পারে।

দিল্লি চুক্তির পরেই ভারতের মধ্যে একটি অংশ থেকে এই চুক্তি এবং কাশ্মীরের স্বশাসন নিয়ে প্রশ্ন, আপত্তি, ও বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। জম্মু অঞ্চলে আগেই প্রজা পরিষদের বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছিল। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে জনসঙ্ঘ এবং তার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন তুললেন কাশ্মীরের রাজ্য পতাকা আর জাতীয় পতাকাকে সমমর্যাদা দেবার মধ্যে দিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কাশ্মীরের আনুগত্য নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সার্বভৌম দেশ এ জিনিস মেনে নিতে পারে না। তিনি এও বললেন কাশ্মীর উপত্যকা খণ্ডিতভাবে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে চায় থাকুক, কিন্তু জম্মু এবং লাদাখের বৌদ্ধ অঞ্চল যদি চায় তাহলে তাদের অবশ্যই ভারতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় যুক্ত হতে দিতে হবে। তবে তার প্রস্তাব ছিল গোটা রাজ্যকেই কোন রকম বিশেষ ছাড় ব্যতীত ভারতের অঙ্গ করে নেওয়ার। এর ফলে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এর সমতা প্রতিষ্ঠা হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। শ্যামাপ্রসাদ এ প্রশ্নও তুললেন যে, অন্যান্য রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল স্বশাসনের, কিন্তু তারাও তো শেষ পর্যন্ত সংবিধানকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে রাজি হয়েছে। যে গণপরিষদ ভারতের সংবিধান তৈরি করেছে, শেখ আব্দুল্লাহ নিজেই ছিলেন তার সদস্য। অথচ এখন তিনি বিশেষ সুবিধা দাবি করছেন কাশ্মীরের জন্য। এই গোটা বিষয়টিকে ভারতের পক্ষে বিপদজনক এবং শেখ আব্দুল্লাহ দ্বিচারিতা করছেন বলে তুলে ধরতে থাকেন শ্যামাপ্রসাদ। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি জঙ্গি আন্দোলন শুরু করেন। জম্মুর প্রজা পরিষদের যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকেও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যক্ষ সমর্থন করেন। জম্মু সফরে গিয়ে তিনি প্রজা পরিষদের সমর্থনে বেশ কিছু জনসভায় ভাষণ দেন।

২১

কাশ্মীরের স্ব-শাসনকে নিয়ে দেশের মধ্যে যখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এমনকি কংগ্রেসের মধ্যেও অনেক সাংসদ এই নিয়ে জনসংঘের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, সেই সময়ই ১৯৫৩ সালে কাশ্মীর উপত্যকা ভ্রমণে আসেন মার্কিন রাজনীতিবিদ অ্যাডলাই স্টিভেনসন। বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্টিভেনসন আব্দুল্লাহকে নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি আরো বেশকিছু আশ্বাস দেন। বিভিন্ন বেসরকারি সূত্রের মতে কাশ্মীর স্বাধীন হলেই নাকি এক কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন কাশ্মীরকে দিতে প্রস্তুত আছে। এছাড়াও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হবে যে কাশ্মীর উপত্যকায় অন্তত পাঁচ হাজার আমেরিকান পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। প্রত্যেকটা হাউসবোট আর হোটেল ভর্তি থাকবে মার্কিন পর্যটকে। কাশ্মীরি হস্তশিল্পীদের যাবতীয় শিল্পসম্ভার আমেরিকানরা কিনে নেবে। তিন বছরের মধ্যেই কাশ্মীরের প্রত্যেকটি গ্রামে বিদ্যুৎ চলে আসবে। এই ধরনের আরও নানা উন্নয়নমূলক এবং অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রস্তাব এবং দেশে কাশ্মীরের স্বশাসন নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন– সব মিলিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন। এই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১১ মে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার কথা বলে তার প্রবেশ সম্পর্কে আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ তা অমান্য করেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করে শ্রীনগরের জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলে থাকাকালীন ২২ জুন তার হার্ট অ্যাটাক হয় এবং পরের দিন ২৩ জুন শ্যামাপ্রসাদ মারা যান। ২৪ জুন ভারতীয় বায়ুসেনার একটি বিমানে করে শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ তার কলকাতার বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সব থেকে মারাত্মক অবস্থা হয় জম্মুতে। সেখানে লুটপাট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে আগুন ধরানো ইত্যাদি ঘটনা চলতে থাকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিতাভষ্ম নিয়ে জনসঙ্ঘর এক বিরাট মিছিল দিল্লির পথে পথে এগিয়ে চলে এবং মিছিলকারীদের মুখে ছিল বদলা নেওয়া স্লোগান। মিছিল দাবি তোলে– ‘কাশ্মীর আমাদের।’ রাজধানীতে এলে শেখ আব্দুল্লাহকে খুন করা হবে এরকম হুমকিও সেই সময় শোনা যেতে থাকে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের মধ্যেও সেই সময় দুটো পরিষ্কার বিভাজন হয়ে যায়। একদিকে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে একটি অংশ কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নিয়ে বেশি করে ভাবতে থাকেন এবং অন্য অংশটি স্বশাসনের ভিত্তিতে ভারতের মধ্যে থেকেই সমাধানের কথা ভাবেন। এই দ্বিতীয় অংশের নেতৃত্ব দেন গুলাম মহম্মদ বকশি। নেহরু যেমন শেখ আবদুল্লার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেননি, তেমনি শেখ আবদুল্লার সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্টিভেনশনের শলাপরামর্শকে বামপন্থীরাও সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। নেহরু আবদুল্লাকে দিল্লি এসে আলাপ আলোচনার প্রস্তাব দেন, কিন্তু শেখ আবদুল্লা সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চলেছেন, এমন জল্পনা চলতে থাকে। এই পরিবেশে সদর ই রিয়াসত করণ সিং শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং সেই পদে বসান গোলাম মহম্মদ বকশিকে। শেখ আবদুল্লাকে বন্দী করা হয় নতুন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে।

২২

১৯৫৩ থেকে ১৯৬৩ কাশ্মীরের প্রধান হিসেবে কাজ চালান গোলাম মহম্মদ বকশি। তিনি বরাবরই ছিলেন দক্ষ সংগঠক। সংগঠনের একদম তৃণমূল স্তর পর্যন্ত তার যোগাযোগ ও প্রভাব ছিল। তার আমলে কাশ্মীরের পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। জনসাধারণের ক্ষোভ বিক্ষোভ সরাসরি শোনার জন্য প্রতি শুক্রবার তাঁর দরবার বসত এবং এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বকশি ধানের সংগ্রহ মূল্য বেশ কিছুটা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে কাশ্মীরের মানুষের অধিকাংশের আয় বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করে দেওয়া হয়। অনেক নতুন নতুন ডাক্তারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হয়। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে জম্মু কাশ্মীরের করের ব্যবধান মুছে দেন বকশি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদবির করে প্রচুর টাকা কাশ্মীরের জন্য নিয়ে আসেন তিনি। কাশ্মীরে বাঁধ, রাস্তা, সুড়ঙ্গ, হোটেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। দুর্নীতি ও শেখ আবদুল্লাকে বন্দী করে রাখার অভিযোগ সত্ত্বেও সব মিলিয়ে উন্নয়নমূলক কাজ ও ধীর পদক্ষেপের মাধ্যমে বাকি ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগসাধনের প্রক্রিয়াকে গোলাম মহম্মদ বকশি অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যান।

গোলাম মহম্মদ বকশির শাসন আমলের শেষদিকে ভারতের এক বড় ধাক্কা আসে চিন যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। ১৯৬২-র নির্বাচনের পরেই শুরু হওয়া এই যুদ্ধে ভারত পর্যুদস্ত হয় ও মনোবল নানা দিক থেকে ধাক্কা খায়। এই সময়েই ১৯৬৩ তে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাশ্মীর আবার ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ র ২৭ ডিসেম্বর কাশ্মীরের হজরতবাল মন্দির, যেখানে হজরত মহম্মদের স্মৃতিচিহ্ন তার চুল রাখা ছিল, সেটি চুরি যায়। সাতদিন পরে তা আবার ফেরত আসে, তবে সেটি আসল না নকল তাই নিয়ে সংশয় তৈরি হয় ও কাশ্মীর সহ দেশের নানা প্রান্ত মুসলিমরা মারাত্মক বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমনকি পূর্ববঙ্গে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার শুরু হয়ে যায় ও দলে দলে হিন্দু শরণার্থী হিসেবে ভারতে চলে আসতে শুরু করেন। এটা স্পষ্ট হয়ে যায় কাশ্মীরের অশান্তি শুধু কাশ্মীরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার ব্যাপক প্রভাব অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়বে। কাশ্মীর সমস্যা মেটানোর জন্য বৃদ্ধ অশক্ত নেহরু মন্ত্রীসভায় তাঁর সহকারী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কাশ্মীরে পাঠান। ততদিনে কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে যারা দল ও জনগণের সঙ্গে নতুন করে সেতুবন্ধনের জন্য প্রশাসন ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে ছিলেন গুলাম মহম্মদ বকশিও। নেহরু বিশেষভাবেই চেয়েছিলেন শেখ আবদুল্লার কারামুক্তি হোক ও অতীতের তিক্ততা ভুলে তার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের রাস্তায় নতুন করে হাঁটা হোক।

২৩

শেখ আবদুল্লা ১৯৫৩ থেকে দশ বছর কারাবন্দী ছিলেন। তার মধ্যে ১৯৫৮ তে কয়েকমাসের জন্য তিনি মুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই পর্বেই তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশে স্বাধীন কাশ্মীর তৈরির চেষ্টা ও উপত্যকায় অস্থিরতা তৈরিতে মদত দেবার মতো মারাত্মক সব অভিযোগ ওঠে। পুনরায় কারাবন্দী করার পাশাপাশি এবার তার বিরুদ্ধে শুরু হয় দেশদ্রোহের মামলাও। ১৯৬৪ সালে নেহরুর আগ্রহে একে পেছনে ফেলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। শেখ আবদুল্লাও অতীতের তিক্ততা ভুলে ‘পুরনো বন্ধু ও কমরেড’ নেহরুর ডাকে আন্তরিকভাবে সাড়া দেন। প্রথমে উপত্যকার মানুষের সাথে কিছুদিন কাটিয়ে, সভা সমিতিতে বক্তব্য রেখে তিনি দিল্লিতে এসে ওঠেন নেহরুর বাসভবনে। সেখানে থাকাকালীন নেহরু ও দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতার সাথে তার আলাপ আলোচনা হয়। নেহরু ছাড়াও জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রাজা গোপালাচারির কাছ থেকে তিনি সমর্থন শুভেচ্ছা পান নতুন শান্তি উদ্যোগের। এরপর তিনি যান পাকিস্তানে, শাসক আইয়ুব খাঁর সাথে বৈঠক করতে। আইয়ুব খাঁর ও পাকিস্তানের জনগণের কাছ থেকে শেখ আবদুল্লা অভূতপূর্ব সংবর্ধনা পান। এই সফরে শান্তি ও সমাধানের লক্ষ্যে যখন আলোচনা চলছে, তখন হঠাৎই মৃত্যু হয় পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর। সফর অসমাপ্ত রেখে সোজা নেহরুর মৃতদেহের পাশে এসে ভেঙে পড়েন শেখ আবদুল্লা। তার এবং আরো অনেকের মনে হয় নেহরুর মৃত্যুতে কাশ্মীর সমস্যাকে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণ পথে মেটানোর রাস্তা জটিল হয়ে গেল। এর পরের বছর শেখ আবদুল্লা হজে যান ও ফেরার পথে আলজিয়ার্সে বৈঠক করেন চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এর সঙ্গে। এই বৈঠক মারাত্মক আলোড়ন তোলে, কারণ সদ্য সমাপ্ত চিন যুদ্ধের পর চৌ এন লাই তখন শত্রু শিবিরের প্রধান লোক। তার সাথে বৈঠক করার অপরাধে দিল্লি বিমান বন্দরে নামা মাত্রই শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে নিয়ে আসা হয় দক্ষিণের শৈল শহর কোদাইকানালে এবং একটি বাংলো বাড়িতে কিছু নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাখা হয়।

নেহরুর মৃত্যু ও শেখ আবদুল্লার কোদাইকানাল কারাবাসের সুযোগে পাকিস্তানের মদতে কাশ্মীর উপত্যকায় অস্থিরতা তৈরির বেশ কিছু চেষ্টা শুরু হয়। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তখন প্রধানমন্ত্রী। এর একটি ছিল অপারেশন জিব্রাল্টার। বেশ কিছু জঙ্গি গোষ্ঠীকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তারা বোমা মেরে বিভিন্ন সেতু উড়িয়ে দেওয়া ও সরকারী ভবনগুলোয় বোমা নিক্ষেপের কাজ চালিয়ে যায়। এর পাশাপাশিই স্থানীয় জনগণকে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তারা উসকানি দিতে থাকে। স্থানীয় কাশ্মীরীরা অবশ্য এতে খুব বেশি সাড়া দেননি সেই সময়। অনেক অনুপ্রবেশকারীকে ধরে তারা নিজেরাই পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সরাসরি লাইন অব কন্ট্রোল পেরিয়ে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ র গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলল ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ। আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আরো জটিল জায়গায় পৌঁছল।

৭১ এর যুদ্ধে বাংলাদেশের জন্ম ও পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় এই উপমহাদেশের শক্তি ভারসাম্যর নতুন ছবি দেখা যায়। পাকিস্তান হতোদ্যম হয়ে পড়ে ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা দেশে ও দেশের বাইরে শক্তিশালী চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। কাশ্মীরেও তার প্রভাব পড়ে। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরে ফেরেন ও সেখানকার জনগণকে নতুন পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝান যে ইসলামাবাদ থেকে সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থেকে ভারতের সঙ্গে সম্মানজনক রফা করাটাই বাস্তবোচিত হবে। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তির সূত্র অনুসারে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের গণভোটের দাবি পরিত্যাগ করেন। ৩৭০ ধারার বিশেষ ক্ষমতাবলে স্বশাসন নিয়ে ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হিসেবে কাজ করতে স্বীকৃত হন। ২২ বছর পর আবার কাশ্মীরের প্রধান হন শেখ আবদুল্লা। পদটি তখন প্রধানমন্ত্রীর বদলে মুখ্যমন্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৮২ তে মৃত্যু পর্যন্ত আবদুল্লাই ছিলেন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী।

২৪

শেখ আবদুল্লার মৃত্যু, আফগানিস্তানে সোভিয়েত প্রভাবিত সরকারের বিরুদ্ধে আল কায়দা সহ বিভিন্ন সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীর সাফল্য কাশ্মীরে আবার নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। শেখ আবদুল্লার মৃত্যুর পর কাশ্মীরের জনগণকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করার মতো নেতা আর কেউ ছিলেন না। কাশ্মীর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার বদলে এই সময় থেকে ক্রমশ সামরিক কার্যকলাপের জায়গায় চলে যায়। ১৯৮৭ র বিধানসভা নির্বাচনের আগে কাশ্মীরে মুসলিম কনফারেন্সের জনপ্রিয়তায় যথেষ্ট ভাঁটা পড়ে। তারা এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আগের তিক্ততা ভুলে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল শেখ আবদুল্লার পুত্র ও মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার নেতৃত্বে। বিভিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক দল উপত্যকায় এই সময় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের এক জোট, মুসলিম ইউনাইটেড ফ্রন্ট, কাশ্মীরে এই বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। প্রচুর ভোট পেলেও তারা খুব বেশি আসন পায় নি। অভিযোগ ওঠে যে, জোর করে ভারতের শাসকেরা ব্যাপক নির্বাচনী কারচুপির মধ্যে দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো ফলাফল বের করে নিয়েছে। এই অভিযোগের সারবত্তা ছিল এবং পরে শাসকদের অনেকে তা স্বীকারও করে নেন। এই রাজনৈতিক অবিমৃশ্যকারিতার মূল্য দিতে হয় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয় কাশ্মীরে। ভারত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার দাবি জনপ্রিয় হয়। এই সশস্ত্র লড়াই এর নেতৃত্ব ছিল জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট বা জে কে এল এফ এর হাতে। তারা সশস্ত্র উপায়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য লড়াই শুরু করেছিল বটে, কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্সের মতো তারাও ছিল পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের। কিন্তু এই সমীকরণও ক্রমশ বদলে যায়। মুসলিম ধর্মীয় আইডেনটিটি ভিত্তিক হিজবুল মুজাহিদিন সহ বিভিন্ন মুজাহিদিন সশস্ত্র গোষ্ঠীই কাশ্মীরের স্বাধীনতার লড়াইয়ের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। আজাদির স্লোগানের সাথে সাথেই জেহাদ এর কথা উচ্চারিত হতে থাকে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের হয়ে লড়াই করা মুজাহিদিনেরা আফগান যুদ্ধের পর কাশ্মীরে চলে আসে। আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেন অনেক পরে ২০০২ সালের এক ভিডিও বার্তায় তাদের জেহাদের বিষয়গুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাশ্মীরের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক মুজাহিদিনরা উপত্যকার অমুসলিমদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। সবচেয়ে বেশি হামলার মুখোমুখি হন কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা। তাদের নির্বিচারে খুন করা শুরু হয়। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। দলে দলে কাশ্মীরী পণ্ডিত সপরিবারে কাশ্মীর উপত্যকা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভারত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপদ্রুত কাশ্মীরে পাঠানো হয় হাজার হাজার সেনা ও ১৯৯০ এর মধ্যেই অন্তত আশি হাজার সেনা কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করতে থাকে।

২৫

১৯৯০ এর পর থেকে কাশ্মীরে রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা ক্রমশ কমতে থাকে এবং সামরিক কার্যকলাপই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। বিতর্ক শুধু তৈরি হয় সশস্ত্র জঙ্গিদের পরিচয় নিয়ে। ভারত রাষ্ট্রের মতে এরা মূলত পাকিস্তান ও অন্যান্য নানা জায়গা থেকে কাশ্মীরে ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তানের মতে ভারতীয় মিলিটারির আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় এটা কাশ্মীরের ভেতর থেকে চালানো স্বাধীনতা যুদ্ধ। ভারত কাশ্মীর বিষয়ে সব সময়েই দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চেয়েছে, কারণ কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ। পাকিস্তান মনে করেছে কাশ্মীরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে, সে কারণে এর সমাধানে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ দরকার। ভারত তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তক্ষেপ কাশ্মীর বিষয়ে মানতে রাজী নয়। ১৯৬৫-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের ছ বছরের মাথায় ১৯৭১-এ বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে আর একবার যুদ্ধ বেঁধেছিল ভারত পাকিস্তানের মধ্যে। এর পরের যুদ্ধ বাঁধে সাতাশ বছর পর ১৯৯৮ তে, যা কার্গিল যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৬৫ র যুদ্ধের মতো এবারেও কাশ্মীর ও সীমান্ত সমস্যাই পুরোদস্তুর যুদ্ধে পরিণত হয়, তবে এই যুদ্ধের সময় ভারত পাকিস্তান দু পক্ষই ছিল পরমাণু শক্তিধর। পুরোদস্তুর যুদ্ধ না হলেও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ছায়াযুদ্ধ ও সীমান্তের গোলাগুলি বর্ষণ অবশ্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হিসেবেই থেকে গেছে। বিশেষ করে কোনও বড় ধরনের জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটলেই যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই পুলওয়ামার জঙ্গি হানার ঘটনার পর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বালাকোটে গিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করে আসার দাবি জানায় ভারতীয় বায়ুসেনা। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে, যদিও শেষ পর্যন্ত তা এড়ানো সম্ভব হয়।

২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাশ্মীরে স্বশাসনের যে বিশেষ ধারা ছিল ভারতের সংবিধানে, সেই ৩৭০ ধারাকে এরপর সে বিলুপ্ত করে দেয়। জম্মু কাশ্মীর রাজ্যটিকেও ভেঙে দেওয়া হয়। লাদাখকে একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বাকী অংশকে আরেকটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়। লোকসভা, এমনকি রাজ্যসভাতেও সেই এই বিলগুলি শাসকদল সহজেই পাশ করিয়ে নেয়, বিরোধীদের অনেকেই তাকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে কাশ্মীর উপত্যকায় আরো বিপুল পরিমাণ মিলিটারি গিয়ে তাকে সেনাবাহিনী দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় টেলিফোন, টেলিভিশন, ইন্টারনেট সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। লাদাখ এবং জম্মুতে এই সিদ্ধান্তগুলির পক্ষে সমর্থন থাকলেও এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে আগামীদিনে কাশ্মীর উপত্যকায় নতুন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সঞ্চারের সম্ভাবনা প্রবল।

তথ্যসূত্র

1. Ramchandra Guha, India after Gandhi, MacMillan, 2007

2. Sumantra Bose, Kashmir: Roots of Conflict, Paths to Peace, Harvard University Press, 2003

3. Christopher Snedden, Kashmir-The Untold Story: The Unwritten History, HarperCollins, 2013

4. A G Noorani, The Kashmir Dispute, Tulika Books, 2015 5. Shujaat Buk

5. Shujaat Bukhari and R. Vijay Sankar, The Dirty War In Kashmir, Leftword Books, 2020

অসাধারণ লেগেছে।

Excellent. Two points might have mentioned.

a) Simla Treaty- it’s bilateral issue.

b) Bajpayee’s UNO argument.

Due to these, even China and US accepted that it is a bilateral issue .

অনেক কিছুই জানলাম

I want to know the truth.

সুন্দর

মোটামুটি সব ঘটনাই কভার হয়েছে, তবে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে জম্মু থেকে প্রায় ২ লাখের বেশি মুসলিম উচ্ছেদ করা হয়, সেটার উল্লেখ নেই আর ১৯৯০ এর শুরুতে জগমোহন রাজ্যপাল থাকা কালীন মিছিলে গুলি চালিয়ে অন্তত ১০০ জনকে মেরে দেয়, যা সশস্ত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়, এটির উল্লেখ নেই

কাশ্মীরের সমস্যা আমরা সবাই জানি। আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে আমরা অন্য সবার চাইতে অনেক বেশী করে এবং ভাল করে জানি ও বুঝি।

যা দরকার তা’হল সমাধান সূত্র।

আমার মনে হয় সমাধান সূত্র নিয়ে অনেক বেশী আলোচনা হওয়া উচিৎ।

বর্তমানে যে সমস্যার প্রেক্ষিতে এটি লেখা অর্থাৎ কাশ্মীরি পন্ডিতদের নিয়ে যে প্রসঙ্গ তার উল্লেখ যথাযথ হয়নি। যে সমস্ত কাশ্মীরি পন্ডিত ছেড়ে চলে এসেছে তারা কতটা ফিরে যেতে ইচ্ছুক সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়নি। যদিও পুরনো প্রেক্ষাপট টি খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জগমোহনের ও তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও তথ্যনিষ্ট আলোচনা প্রয়োজন। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার ভূমিকা নিয়েও আরো গভীরে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

সুচিন্তিত গবেষণা । ইতিহাসভিত্তিক সব তথ্য একত্র করে নিরপেক্ষ পরিবেশনা

কাশ্মীরের জমিগুলো এখনো কয়েকটি পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে যার ফলে শিল্প গড়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং গত শতাব্দীর ৯০ দশকে হিন্দু নিধন সম্পর্কে একটু আলোকপাত করলে ভালো হতো।