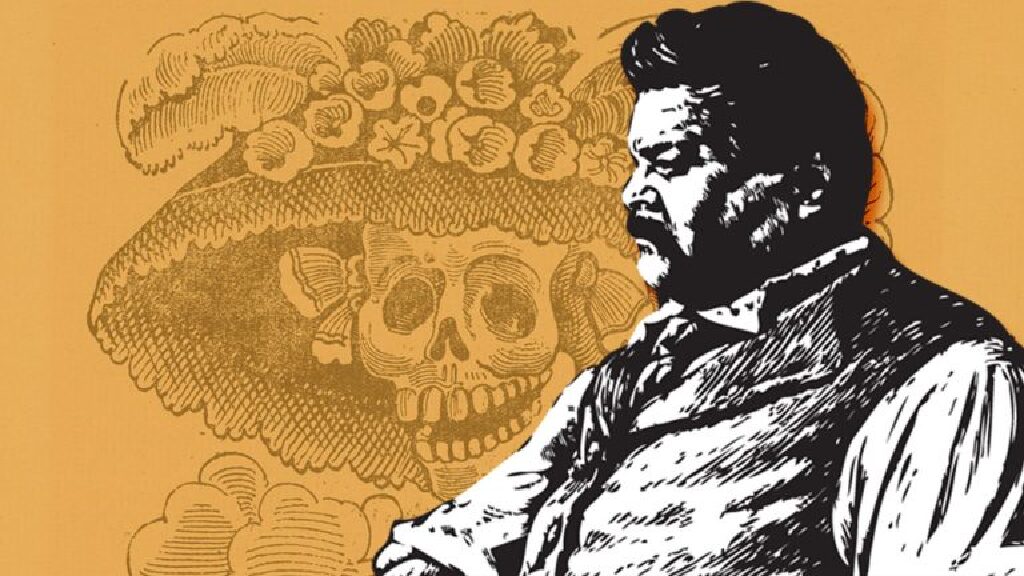

হোসে গোয়াদালুপ পোসাদা

বাঙালির ছবিচর্চায় ‘হোসে গুয়াদালুপ পোসাদা’-র নাম শোনা যায় না বললেই চলে। তবে এতে আমাদের বিশেষ দায় নেই। তিনি ছিলেন সারাজীবন প্রচারবিমুখ ও নিজের কাজে মগ্ন একজন শিল্পী। মেক্সিকো সহ প্রায় সমগ্র লাতিন আমেরিকায় ইউরোপীয় ঘরানার বাইরে অধুনিকতার সূচনা হয় তার ছবির মাধ্যমে।

তাঁর সম্বন্ধে দু’কথা শুরু করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই মেক্সিকোর সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রাধান্য পায়। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশই দখল করেছিল স্পেনীয় ও পর্তুগিজরা। এই দুইটি দেশ ইউরোপের আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থান করত বলে তাদের দখল করা আমেরিকান ভূভাগকে আইবেরীয় উপনিবেশ বলা হত। মেক্সিকো ছিল স্পেনের একটি উপনিবেশ। ১৮০৮ সালে ফ্রান্সের শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট স্পেন আক্রমণ করেন, এর কিছু আগে থেকেই সেই দেশের সিংহাসন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। দুর্বল দেশের পক্ষে উপনিবেশ টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। সেই সঙ্গে ১৮১০ সাল থেকে মেক্সিকোতেও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়; শেষ পর্যন্ত ১৮২১ সালে দেশটি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও নতুন মেক্সিকোর শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সেই রাজনৈতিক ডামাডোল যখন থিতু হয়ে আসছে তখন অর্থাৎ ১৮৫২ সালে পোসাদা-র জন্ম হয়।

পোসাদা সম্ভবত তাঁর পরিবারের অষ্টম সন্তানের একজন ছিলেন, যদিও এই তথ্যের যথার্থতা নিরূপণ করার উপাদান অপ্রতুল। তিনি ‘অ্যাগুয়াস্ক্যালিন্টাস’ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ দরিদ্র মানুষকে পুঁজি করে মেক্সিকোর আর পাঁচটা নতুন গজিয়ে ওঠা শহরের মতোই ছিল এটি, উল্লেখ করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। এখানেই তাঁর দাদা হোসে সিরিলো একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাতেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। টানাটানির সংসারে তিনি খুব একটা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৮৬৭ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় তিনি একজন চিত্রশিল্পীর সহযোগী হিসেবে শহরের মিউনিসিপ্যালিটির আকাডেমিতে যোগদান করেছিলেন। তিনি কীভাবে আঁকার প্রথম তালিম নিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও আন্দাজ করা যায় ছোটো বয়সে বিভিন্ন জায়গায় টুকটাক সাধারণ কাজ করতে গিয়ে, বিশেষত তাঁর কাকার কুমোরশালায় কাজের সময় খানিকটা আঁকা শিখেছিলেন। এই করতে করতে ১৮৭১ সালের আশেপাশের কোনো এক সময় হোসে ত্রিনিদাদ পেদ্রোজার ছবির দোকানে কাজ শুরু করেন—তখন তাঁর বয়স ১৯ বছরের কাছাকাছি।

পেদ্রোজার দোকানে কাজ করতে গিয়েই তার লিথোগ্রাফের হাতেখড়ি হয়। তিনি শেখেন কী করে কাঠের ব্লক বা ধাতুর পাত্র খোদাই করে ছাপার জন্য তৈরি করতে হয়। ১৮৭১ সালে তিনি কার্টুন ছবির জন্য লিথোগ্রাফ তৈরি শুরু করেন। এই বছরে তাঁর গড়া ১১টি ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। কার্টুন এঁকে সরকার বিরোধিতার অভিযোগে তিনি শাসকের রোষানলে পড়েন। তাঁকে শহর ছাড়তে হয় ১৮৭২ সালে; নতুন আশ্রয় নেন লিয়ঁ শহরে। পরবর্তী ষোল বছর এই শহরেই তিনি থাকবেন, বিয়ে করবেন মারিয়া দে জেসাস ভেলা-কে আর গড়ে তুলবেন তাঁর বিপ্লবী মনন ও বিখ্যাত সব রাজনৈতিক চিত্র। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে খুব সংক্ষেপে মেক্সিকোর সেই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া দরকার।

পার্ফিরিও দিয়াজ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শাসন করেন ১৮৭৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত। এই সময় পোসাদা প্রচুর পরিমাণ রাজনৈতিক কার্টুন এঁকেছেন। দিয়াজের লক্ষ্য ছিল মেক্সিকোকে একটি আধুনিক, শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা। বিদেশী পুঁজিকে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনি দেশের অনেক পুরানো আইন পরিবর্তন করেন। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে তিনি বৃহত্তর খামার চাষের উদ্যোগ নেন যাকে ‘hacienda system’ বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ছোটো জমির চাষিদের অবস্থা দুর্বলতর হয় এবং তাদের খেতমজুর হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, আর তাঁ`রা আয়ের ক্ষেত্রে বড়ো কৃষকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে ওঠেন। দিয়াজ ভেবেছিলেন অশিক্ষিত চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করলে দেশকে উন্নত করা যাবে না, তুলনায় সমৃদ্ধ কৃষকের হাত শক্ত হলে দেশের কৃষি অর্থনীতির বিকাশ সম্ভব। এই কারণে তিনি ছোটো চাষিদের ক্রমশ ভূমিহীন করেন। তিনি আরও একটি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—যারা তার আইন মেনে নিতে চায়নি তাদের কঠোর হাতে দমন করেছেন। তাই দেশের মানুষ বাধ্য হয়েছিলেন সেখান থেকে পালিয়ে সীমান্ত পার হয়ে অন্যস্থানে চলে যেতে। যারা থেকে গিয়েছিলেন, তাদের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দশা—বৃদ্ধি পায় শ্রেণীগত বৈষম্য।

এই রকম একটি সময়ে পোসাদা লিয়ঁ শহরে একটি ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পান। তাঁর জীবনকে তিন ভাগে দেখা হয়। প্রথম অংশ ছিল তাঁর জন্মস্থান অ্যাগুয়াস্ক্যালিন্টাস শহরে কাটান ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ সালের সময়, যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশ লিয়ঁতে ১৮৭২ থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত মোট ষোল বছর। আর তাঁর জীবনের শেষ অংশ অর্থাৎ ১৮৮৯ থেকে ১৯১৩ সাল কাটে রাজধানী মেক্সিকো শহরে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণনায় যে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হবে, তা হল, পোসাদা এত বিখ্যাত কেন হয়েছিলেন! তাকে মেক্সিকোর রাজনৈতিক কার্টুনের জনক বলা হয়। তবে তিনি নিছক একজন শিল্পী ছিলেন না, তাঁ`র ছবিতে ও তা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনা ছিল স্পষ্ট। ছবির বিষয়বস্তুর কথায় পরে আসছি, তার আগে বলতে হয় তিনি ‘পেনিপেপার্স’ বা এক পয়সার ছাপার জন্য প্রচুর লিথোগ্রাফ তৈরি করেছিলেন। তিনি যে পর্যায়ের শিল্পী ছিলেন তাতে দেশের নতুন অভিজাত বা এলিট শ্রেণীর জন্য কিছু কালেকশন আইটেম এঁকে রেখে যেতে পারতেন। তা না করে একেবারে সাধারণ মানুষ, যারা নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত, তেমন মানুষের রাজনৈতিক চিন্তার খোরাক যোগায় এমন ছবি সস্তায় ছাপান শুরু করেন। তিনি দিয়াজের স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে (এমনকি রাজতন্ত্র সরিয়ে গড়ে ওঠা নব্য এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে) সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন৷ তিনি মনে করতেন ভারি বই লিখে বা তুরীয় দর্শন চর্চার মধ্যে এনে এদের সচেতন করা যাবে না। তাঁর কাছে নিরক্ষরতা মেক্সিকোর দুর্ভাগ্য হলেও দুর্বলতা নয়। বরং নতুন সরকারের আমলে সাধারণের বিনোদন যে ক্রমশ বিনোদন-পণ্যে পরিণত হচ্ছিল তা থেকে তিনি মানুষকে সরিয়ে এনে তাঁ`দের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন এক নবতর বিনোদনের উপাদানের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করতে বাড়তি দুই একটি কথা বলা যেতে পারে।

মেক্সিকোর রাজধানীর নাগরিক জীবনে ব্রডসিট, প্যাম্ফলেট বা চটি বই চ্যাপবুক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিনোদনের উপাদান ছিল, কারণ তখনও সংবাদপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েনি। বিশেষত রাষ্ট্রপতি দিয়াজ যে প্রায় তিন দশক (১৮৭৬ –১৯১০) একনায়কতন্ত্র চালিয়েছিলেন সেই সময় আমলারা ক্ষমতায় থাকার জন্য এই সস্তা ছাপাগুলিকে খুব গুরুত্ব দিতেন। মেক্সিকান কোরিডো বা কবিতার আকারে ছাপাগুলি হয়তো আজকের মতো সংবাদপত্রের অনুরূপ ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় ও আবেগে শতক এগিয়ে নিয়ে এসেছিল। আবার সেই সময়ের যে সমস্ত কোরিডো মেক্সিকোর দিয়াজ সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ছাপা হয়েছিল, তাদের অধিকাংশের মাধ্যমে সরকারপক্ষ নিজেদের শাসনের পক্ষে প্রচারের জন্য ব্যবহার করত এবং যদি সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষোভ থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের অসন্তোষ বলে ধরে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করা হত। স্বৈরাচারী দিয়াজ সরকার একের পর এক নির্বাচন কারচুপি করে জয়লাভ করছে আর তার পরেরদিন থেকে হাজারে হাজারে প্রকাশিত এই ধরণের ছাপার মাধ্যমে সরকারের পক্ষে সাধারণ মানুষের ‘সমর্থন’ প্রমাণ করানর চেষ্টা হয়েছে। এরপর শাসনযন্ত্রের নির্দেশিত সেই সস্তা ছাপা পড়ে কে অস্বীকার করবে যে এই স্বৈরাচারী সরকারের প্রতি মানুষের সমর্থন নেই!

পোসাদা সরকারের এই প্রোপাগান্ডা-সাহিত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং এর বিপরীত সাংবাদিকতায় রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যে পেরে ওঠা সম্ভব নয়, সেই সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। একজন বিপ্লবী হিসেবে তাঁর কাছে মূল সমস্যা ছিল অশিক্ষিত মানুষকে সচেতন করা, কিন্তু কালো ছাপা অক্ষরে যে তা সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন, কারণ ১৯১০ সালে মেক্সিকোতে শিক্ষিতের হার ৩২ শতাংশের বেশি ছিল না। তাই ছবিকে হাতিয়ার করে তিনি লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেন। পোসাদার আঞ্চলিক কৃষক নেতা, ধর্মের প্রচলিত প্রতীক এবং দেশের গরীব মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপস্থাপনার মাধ্যমে তাদের জীবনের সংগ্রামের কথা ছবিতে তুলে ধরতেন। তাঁর জীবনের সবথেকে বড়ো স্বপ্ন ছিল দেশের শ্রেণিবৈষম্যকে কমিয়ে আনা।

পোসাদা বুঝতে পারতেন এই দরিদ্র মানুষের ভেতরে কতটা অসন্তোষ জমে আছে। পাশাপাশি স্বৈরাচারী সরকার ও তাকে তোষণ করে চলা ব্যবসায়ী শ্রেণীর টিকে থাকার ফলে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল। এই কারণে তিনি শিল্পকর্মে মেক্সিকোর হেরিটেজ প্রতীকগুলিকে ব্যবহার করা শুরু করেন। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ‘virgin of Guadalupe’ বা মেরি মাতার ছবি, যার মাধ্যমে অত্যন্ত দরিদ্র মেক্সিকোবাসীও গর্ব অনুভব করতে শুরু করেন। সর্বকালের অন্যতম সেরা একজন কার্টুনিস্ট হিসেবে পোসাদা মেক্সিকোর ভালো এবং মন্দ—এই দুটো দিককেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও এক সময়ে তাকে নিয়ে এই বিতর্ক দেখা যায় যে তিনি যেভাবে দরিদ্র মানুষের কথা তুলে ধরেছেন তাতে অদৌ কি বিপ্লব প্রসারের লক্ষ্য ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ১৯১০ সাল থেকে মেক্সিকোতে বিপ্লব শুরু হয়, চলে ১৯২০ সাল পর্যন্ত—পোসাদা জীবিত ছিলেন ১৯১৩ সাল অব্দি।

কী আঁকতেন তিনি?

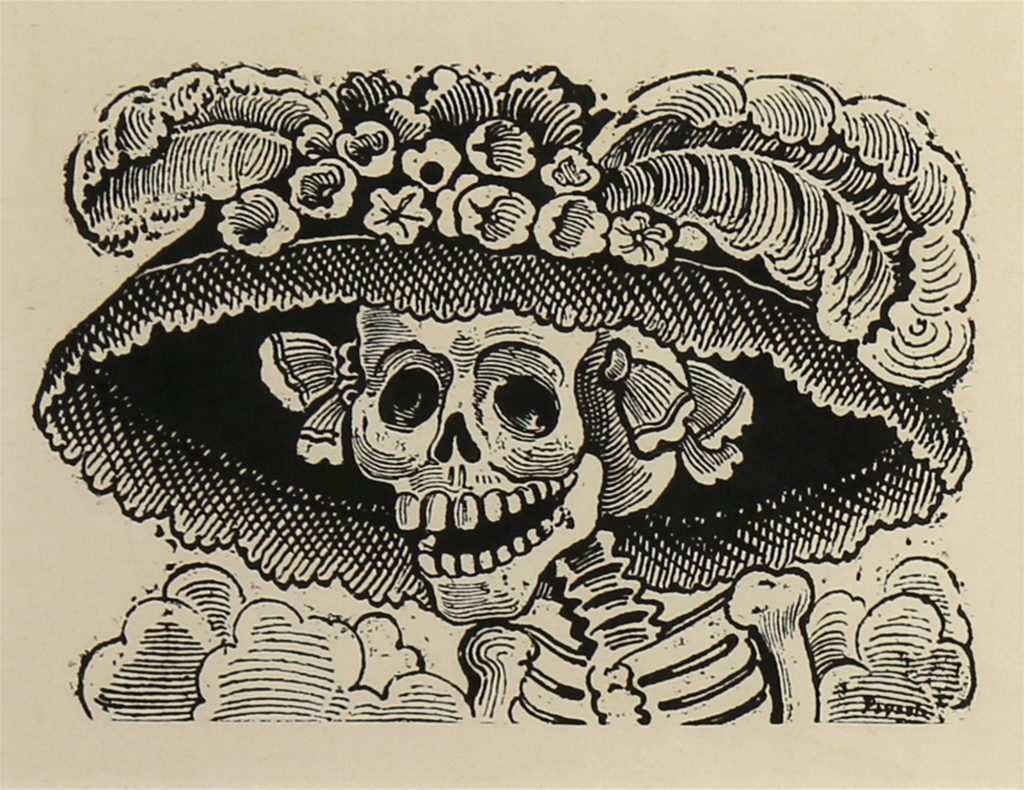

এক কথায় মানুষের খুলি। স্পেনীয় শব্দ calavera-এর অর্থ করোটি বা খুলি। পোসাদার কাঠের ব্লকে আঁকা এই ক্যালাভেরা সিরিজ আজও বিখ্যাত হয়ে আছে। মেক্সিকোতে ২ নভেম্বর যে ‘মৃতব্যক্তির দিবস’ পালন করা হয় সেখানে পোসাদার তৈরি করা মৃত চরিত্র অনুযায়ী মূর্তি বা ছবি তৈরি করা হয়। আসলে তিনি মৃত মানুষের কঙ্কাল এঁকে যে বার্তা দিতে চেয়েছেন তা হল, ধনী বা গরীব, শোষক বা শাসিত—সকলেরই মৃত্যু ‘অবধারিত ও অনিবার্য একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা’। তাঁর এই ক্যালাভেরা সিরিজের সবথেকে জনপ্রিয় ছবি হল ‘লা ক্যাটরিনা’—এই ছবিতে এক কঙ্কাল খুব সুন্দর একটি টুপি মাথায় দিয়ে আছে, সম্ভবত তিনি দিয়াজের স্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে এই ছবিটি তৈরি করেন।

‘লা ক্যাটরিনা’—এই ছবিতে এক কঙ্কাল খুব সুন্দর একটি টুপি মাথায় দিয়ে আছে।

‘কৃষকদের মিছিল’ পোসাদার চিত্রনির্মাণের এক বিরল দৃশ্য, কারণ তাঁর আঁকা চিত্রগুলি সবই শহরকেন্দ্রিক। তিনি নাগরিক বিষয় নিয়েই ছবি আঁকতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। যখন তিনি গ্রামের মানুষের ছবি আঁকতেন তার মধ্যে মেক্সিকোর গ্রামীণ সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন। যেমন তাদের দেহে সাদা ঢোলা প্যান্ট, পঞ্চু এবং পায়ে স্যান্ডেল পরা অবস্থায় দেখা যেত। এর সঙ্গে ইউরোপীয় ছবির খুব একটা মিল ছিল না।

পোসাদার বেশ কিছু ছবির ছাপা নিম্নমানের। একজন দক্ষ ছাপাশিল্পী হওয়া সত্ত্বেও কেবল দাম কম রাখতে তিনি সস্তা নিউজপেপারে তাঁর ছবি ছাপিয়েছিলেন। আর ছবির মধ্যেও সস্তার সেই ভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সস্তা ছাপার লক্ষণগুলিকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার জন্য তিনি মোটা ও ভাঙ্গা মার্জিন লাইন ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কাঠের ব্লক পুনর্ব্যবহার করতেন ও তার মধ্যে ছোটো ছোটো গোল গর্ত বা নেইল হোল রেখে দিতেন। পোসাদা এই সমস্তই করেছিলেন তাঁর শিল্পকে সাধারণ মানুষের নিজের শিল্প হিসেবে বোধ গড়ে তুলতে; কখনোই এলিট শিল্প তৈরি করতে চাননি। এমনকি অনেক নামকরা প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল সাধারণ মানুষের জন্য সস্তা ছাপা তৈরিতে, কম দামে কিনে তা যেন সকলেই সংগ্রহ করতে পারে।

১৮৮৮ সালে লিয়ঁ শহরে এক ভয়াবহ বন্যা দেখা যায়। এরপর পোসাদা লিয়ঁর পাট গুটিয়ে রাজধানী মেস্কিকো শহরে চলে আসেন। কেউ মনে করেন এই বন্যায় তাঁর পরিবারের মানুষের মৃত্যু হয় তাই এমন সিদ্ধান্ত, কারও ধারণা তাঁর কারখানা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি রাজধানীতে চলে আসেন। এমনকি যেহেতু ’৮৭-’৮৮ সালে তিনি মেক্সিকো শহরের বিভিন্ন পত্রিকার জন্য কাজ শুরু করেন তাই কেউ কেউ ধারণা করেন আর একটু বড়ো বাজার পেতে তিনি এখানে এসেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ চব্বিশ বছর এই শহরে কাটিয়েও একদিকে যেমন ব্লক ছাপার পুরানো প্রযুক্তি আঁকড়ে রাখেন সেই সঙ্গে সারা জীবনে তৈরি করা দুই হাজারেরও বেশি কাঠের ব্লক এখানে আশ্রয় পায়। তাঁর শেষজীবনে মেক্সিকোতে সদ্য ফোটো-লিথোগ্রাফের প্রযুক্তি এসেছিল, কিন্তু তাঁকে তা ব্যবহার করতে দেখা যায়নি।

পোসাদা যে জীবৎকালে খুব আলোচিত একজন ছাপাশিল্পী ছিলেন, তা নয়। বরং তার সমসাময়িকরা শিল্পী হিসেবে অনেক বেশি পরিচিতি পান। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯২০ সাল নাগাদ ফরাসী চিত্রকর জ্যঁ শাল্যু ইউরোপীয় বিশ্বের কাছে পোসাদা-র ব্লক ছাপাকে তুলে ধরেন। শেষ জীবনে পোসাদা খুব একা হয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। অতিরিক্ত মাত্রায় টাকিলা পানের ফলে তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙ্গে পরতে থাকে—১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই-তিনদিন পর দেহ উদ্ধার হলে তা সনাক্তকরণের মতো পরিচিত কেউ ছিলেন না। মেক্সিকোর বেওয়ারিশ দেহ কবর দেওয়ার গোরস্থান ডলোরেস সেমেটারিতে তাঁর দেহ রাখা হয়, সাধারণের এই রাজপুত্র আশ্রয় পান শত শত সাধারণ কঙ্কালের মাঝে। মৃত্যু যে গণতন্ত্র বয়ে আনে বলে তিনি প্রচার করতেন, তাঁর মৃত্যুতে সেই আপ্তবাক্য আরেকবার প্রমাণিত হয়েছিল।

পোসাদার কথা জেনে মনে হয়, আমাদের দুর্ভাগ্য যে সারা পৃথিবীর জন্য পোসাদা একবারই জন্মান। আমাদের দেশের বৃহত্তম এই গণতন্ত্রে অন্যায় অত্যাচার আছে, অবিচার আছে, মানুষের অসহায়তা আছে, একনায়কতন্ত্রের হুঙ্কার আছে, বিনোদন-পণ্যে সরকারের প্রোপাগান্ডাতে ঢুকিয়ে দেওয়ার শক্তিশালী মেশিনারি আছে, আছেন এর বিরুদ্ধে প্রচুর শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, কিন্তু একটিও পোসাদা নেই দেড়শো কোটি মানুষের দেশে!

তথ্যসূত্র

১. Sheila McGuire, Mexican Prints: A resource for secondary teachers and students. Minneapolis Institute of Art, 2018).

২. https://www.posada-art-foundation.com/about-posada

Posada Art Foundation, Attn: GeoVerde, Posada Art Foundation, PO Box 330182, San Francisco, CA 94133-0182. Last visit – 21/01/2025

৩. https://www.clarkart.edu/microsites/posada/about-the-artist

The Clark Art Institute, 225 South Street Williamstown, Massachusetts 01267. Last Visit – 21/01/2025.

৪. Diane Helen Miliotes, José Guadalupe Posada and the Mexican broadside: José Guadalupe Posada y la hoja volante Mexicana. José Guadalupe Posada, 1852-1913 (Art Institute of Chicago, 2006).

৫. Diane Miliotes, José Guadalupe Posada and The Mexican Broadside, (Yale University Press, 2006.

অসাধারণ লেখা!! একেবারেই অজানা একজন শিল্পী ও তাঁর কাজের বিষয়ে জানলাম। বিশ্ব সংস্কৃতির অসীম সমুদ্র থেকে এমন আরও মণিমুক্তো তুলে এনে আমাদের সমৃদ্ধ করতে থাকুন।

পোসাদা ও তাঁর কাজকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তাঁর জীবন ও কাজের বিবরণে আপনার ভাষা ও ভাবনা বেশ ভালো লাগল।

লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন

টেকনিক্যাল কারণে প্রথম মন্তব্য টি পুরো লেখার আগেই পোস্ট হয়ে যাওয়ায় আমি দুঃখিত।

হোসে গোয়াদালুপ যে এদেশে তেমন পরিচিত নন তার কারণ লেখক নিজেই উল্লেখ করেছেন, সুতরাং আমার মতো নন-একাডেমিক মানুষের কাছে এই নামটি পরিচিত নয় বলে আমি তেমন লজ্জিত নই।

যাইহোক, এই গ্রুপে এমন অনেক কিছু জানতে পারি বলে একজন সদস্য হিসেবে নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করি। তার দায় অবশ্য আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ, মধুশ্রীদি(বন্দ্যোপাধ্যায়), যিনি আমাকে এই গ্রুপে যুক্ত করেছেন। দুঃখের কথা ব্যক্তিগত কারণে অধিকাংশ সময়ই সবার লেখা পড়লেও প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উঠতে পারিনা।

পরিশেষে, আমার একেবারে অপরিচিত এমন বিরাট মাপের একজন মানুষ, হোসে গোয়াদালুপ সম্পর্কে এমন একটা লেখার জন্য অবশ্যই লেখক কুন্তল রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।