হৈসল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চায় মধ্যযুগের এক উপেক্ষিত কন্নড় রাজবংশ হলো হৈসলরা। সাধারণ অব্দের এগারো শতক থেকে চোদ্দ শতক পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ছিল আজকের কর্ণাটকে। হৈসলরা ক্ষমতার মধ্যগগনে পৌঁছেছিলেন সাধারণ অব্দের তেরো শতকে। সেই সময় আজকের কর্ণাটকের প্রায় পুরোটাই, উত্তর-পশ্চিম তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিমাংশের বেশ কিছুটা অঞ্চল হয়ে গিয়েছিল হৈসল শাসনাধীন। তাদের প্রথম রাজধানী ছিল বেলুড়; পরবর্তীকালে তারা রাজধানী স্থানান্তরিত করেন দ্বারসমুদ্রে।

সাধারণ অব্দের তেরো শতকের হৈসল রাজ্য

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে হৈসলরা আদতে ছিলেন ‘বিল্লা’ নামক এক পাহাড়ি উপজাতি গোষ্ঠীর অংশ। তাদের আদি বাসস্থান ছিল কর্ণাটকের মালেনাড়ু অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিমঘাট/সহ্যাদ্রি পর্বতমালার দুই ঢালে, যা সেইসময় ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। সাধারণ অব্দের নবম/দশম শতকে তারা সেই পাহাড়ি অঞ্চলে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। ১০০০ সাধারণ অব্দে চোলদের আক্রমণে দক্ষিণ কর্ণাটক কেন্দ্রিক তালাকাড়ুর পশ্চিমী গঙ্গা রাজবংশের পতন হয়। ফলে পশ্চিমী গঙ্গা শাসিত অঞ্চলে তৈরি হয় এক রাজনৈতিক শূন্যতার। সেই সুযোগ কাজে লাগান তদানীন্তন হৈসল নেতা প্রথম নৃপকামা (১০২২-১১৪৭ সাধারণ অব্দ)। পাহাড় থেকে নেমে এসে কর্ণাটকের সমতলে রাজ্যবিস্তার করা শুরু করেন তিনি। প্রথম নৃপকামাকেই হৈসল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করেন ঐতিহাসিকরা।

নিজেদের রাজত্বকালের প্রথমদিকে বাসবকল্যাণের পশ্চিমী চালুক্যদের সামন্ত রাজা ছিলেন হৈসলরা। তাদের তরফ থেকে পশ্চিমী চালুক্যদের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন হওয়ার উদ্যোগ প্রথম নিয়েছিলেন বিষ্ণুবর্ধন (১১০৮-১১৪১/ ১১৫২ সাধারণ অব্দ)। তবে এই কাজে প্রাথমিকভাবে তিনি সাফল্য পাননি। তদানীন্তন পশ্চিমী চালুক্য শাসক ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য দমন করেছিলেন বিষ্ণুবর্ধনের বিদ্রোহ। ১১২৬ সাধারণ অব্দে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনাসনের পর দুর্বল হয়ে পড়ে পশ্চিমী চালুক্য শাসন। তখন থেকে কার্যত স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করে দেন বিষ্ণুবর্ধন। পরবর্তীকালে, ১২০০ সাধারণ অব্দে চতুর্থ সোমেশ্বরের মৃত্যু হলে অবসান হয় পশ্চিমী চালুক্য শাসনের। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়ে যান হৈসলরা। হৈসল সিংহাসনে তখন আসীন দ্বিতীয় বল্লালদেব (১১৭৩-১২২০ সাধারণ অব্দ)। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে হৈসল বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন এই দ্বিতীয় বল্লালদেব।

পশ্চিমী চালুক্যদের যখন পতন হচ্ছে, তখন দক্ষিণ ভারতের আর এক প্রবল রাজশক্তি চোলদের অবস্থাও বিশেষ ভালো ছিল না; দ্রুত শক্তিক্ষয় হচ্ছিল তাদেরও। সাময়িকভাবে এই শক্তিক্ষয় রোধ করেছিলেন চোল রাজা তৃতীয় কুলত্তুঙ্গ (১১৭৮-১২১৬ সাধারণ অব্দ)। তৃতীয় কুলত্তুঙ্গর মৃত্যুর পর চোলদের পতনের গতি ত্বরান্বিত হয়। ১২৭৯ সাধারণ অব্দে পাকাপাকিভাবে অবসান ঘটে চোলশাসনের। হৈসলদের সঙ্গে তখন দক্ষিণ ভারতে বিকশিত হয় আরও তিনটি স্বাধীন রাজশক্তি – দেবগিরির যাদব (সেউনা), ওয়ারাঙ্গালের কাকাতিয়া এবং মাদুরাইয়ের পাণ্ড্য। দক্ষিণ ভারতে শুরু হয় “দ্য এজ অফ ফোর কিংডমস”।

দক্ষিণ ভারতে এই “দ্য এজ অফ ফোর কিংডমস”-এর পরিসমাপ্তি ঘটে সাধারণ অব্দের চোদ্দ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে; দিল্লি সুলতানির আক্রমণে। পতন হয় যাদব, কাকাতিয়া এবং পাণ্ড্যদের। প্রায় পুরো দক্ষিণ ভারত চলে যায় দিল্লি সুলতানির অধীনে। দেবগিরি, গুলবর্গা, ওয়ারাঙ্গল, কাম্পিলি, মাদুরাই এবং আরও কয়েকটি জায়গায় স্থাপিত হয়ে দিল্লি সুলতানির প্রাদেশিক শাসন কেন্দ্র।

এই সময় টিমটিম করে হলেও জ্বলছিল হৈসল রাজ্যের প্রদীপ। জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তৃতীয় বল্লালদেব। তবে হৈসল রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলও তখন চলে গিয়েছিল দিল্লি সুলতানির অধীনে। তাদের উপর্যুপরি আক্রমণে এবং ধ্বংসলীলায় হৈসল রাজধানী দ্বারসমুদ্র পরিণত হয়েছিল এক পরিত্যক্ত নগরীতে। পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিত্যক্ত নগরীর নাম হয়ে যায় হালেবিদু। কন্নড় ভাষায় ‘হালেবিদু’ শব্দের অর্থ হলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর।

তৃতীয় বল্লালদেব সেই সময় চলে গিয়েছিলেন তিরুভান্নামালাইতে। সেইখান থেকেই তিনি হৈসল রাজ্য পুনরুদ্ধারের লড়াই চালাচ্ছিলেন। এই কাজে তাকে সাহায্য করছিলেন কিছু স্থানীয় হিন্দু শাসকরা, যেমন পূর্বতন কাকাতিয়াদের অধীনস্থ প্রলয়া নায়ক ও কাপায়া নায়ক; কোন্ডাভিড়ুর রেড্ডিরা এবং উত্তর তামিলনাড়ুর সাম্বুভারায়ারা। এদের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতকে দিল্লি সুলতানির হাত থেকে স্বাধীন করা।

১৩৩৬ সাধারণ অব্দে, মাদুরাইয়ের প্রাদেশিক শাসক জালালুদ্দিন আহসান খান দিল্লি সুলতানির অধীনতা অস্বীকার করে মাদুরাইতে স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দিল্লি সুলতানির পরিবর্তে মাদুরাই সুলতানির সাথে লড়াই শুরু হয় হৈসলদের। ১৩৪২ সাধারণ অব্দে মাদুরাই সুলতানির হাতে মারা যান তৃতীয় বল্লালদেব। তৃতীয় বল্লালদেবের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিরূপাক্ষ বল্লাল/চতুর্থ বল্লাল হৈসল রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস জারি রাখেন। ১৩৪৫ অব্দে বিরূপাক্ষ বল্লালের মৃত্যু হলে পরিসমাপ্তি ঘটে হৈসল রাজবংশের।

হৈসল স্থাপত্যকীর্তি

নিজেদের রাজত্বকালে তিনশোর অধিক মন্দির বানিয়েছিলেন হৈসলরা। হৈসলদের এই মন্দির নির্মাণের চল শুরু হয়েছিল বিষ্ণুবর্ধনের রাজত্বকালে এবং যা অব্যাহত ছিল পরের দেড়শ বছর ধরে। এই মন্দিরগুলো মূলত তৈরি হয়েছিল কর্ণাটকের মালেনাডু অঞ্চলে, যা ছিল হৈসল শাসনের ভরকেন্দ্র। এই মন্দিরগুলোর মধ্যে কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ৫০-৬০টা মন্দির আজও টিকে আছে অধুনা কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া, দেবাঙ্গেরে, চিকমাগালুর, হাসান, শিবমোগা, মাইসুরু জেলাতে। সেই মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দির, হালেবিডুর হৈসলেশ্বর মন্দির এবং সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দির। এছাড়াও বেলাভাডি, অমৃতপুর, হোসাহলালু, মোসলে, আরিসকেরে, বাশারুলু এবং নুগ্গেহাল্লির হৈসল মন্দিরগুলি বেশ নজরকাড়া। আকারে বিশালত্ব এই মন্দিরগুলির মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। হৈসলদের বানানো মন্দিরগুলি চোল বা বিজয়নগরের বানানো মন্দিরগুলির থেকে বেশ ছোটো। এই মন্দিরগুলির মূল আকর্ষণ হচ্ছে মন্দিরের গায়ে খোদাই করে ফুটিয়ে তোলা অপরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্য। প্রতিবছর হৈসলদের এই মন্দিরগুলি দেখতে আসেন দেশবিদেশের অসংখ্য পর্যটক। বস্তুত, আজকের ভারতে হৈসলদের যতটুকু পরিচিতি টিকে আছে, তা মূলত এই মন্দিরগুলির জন্য।

হৈসলদের তৈরি করা এই মন্দিরগুলির অধিকাংশই হলো হিন্দু মন্দির। সেই সঙ্গে কয়েকটি জৈন বাসাদিও বানিয়েছিলেন হৈসলরা। হিন্দু মন্দিরগুলির প্রায় সবগুলোই উৎসর্গীকৃত হয়েছিল ভগবান বিষ্ণু বা ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে। একমাত্র ব্যতিক্রম হল দোদ্দাগাদ্দাভাল্লির মন্দির। এই মন্দিরে পুজো হয় দেবী লক্ষ্মীর। বিষ্ণু মন্দিরগুলির অধিকাংশতেই বিষ্ণু পূজিত হন এককভাবে। কয়েকটি বিষ্ণু মন্দিরে বিষ্ণু এবং তার সহধর্মিণী লক্ষ্মীর পুজো এক সঙ্গে হতো। এই মন্দিরগুলির কয়েকটিকে বলা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ এবং বাকিগুলিকে লক্ষ্মীনরসিংহ মন্দির। যে মন্দিরগুলিতে বিষ্ণু এককভাবে পূজিত হন, সেই মন্দিরগুলিকে বলা হয় চেন্নাকেশব মন্দির। চেন্নাকেশব শব্দের অর্থ হল ‘অপরূপ কেশব’। শিব মন্দিরের ক্ষেত্রে, মন্দিরের নামকরণ হতো কোন জাগতিক ব্যক্তি যেমন শাসক, নির্মাতা বা অনুরাগীর নামে। তবে সবক্ষেত্রেই শিব মন্দিরগুলির নামের শেষে ‘ঈশ্বর’ শব্দটি থাকতো, যেমন হালেবিদুর হৈসলেশ্বর মন্দির, কোরাভাঙ্গালার বুচ্চেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। ‘ঈশ্বর’ শব্দটি দিয়ে ভগবান শিব যে সেই অঞ্চলের অধিপতি তা বোঝানো হতো।

হৈসলদের এইসব মন্দিরগুলো বানানো হয়েছিল ভেসারা স্থাপত্যশৈলীতে। ভেসারা স্থাপত্যশৈলী হচ্ছে কর্ণাটকের স্থানীয় স্থাপত্যরীতি। নগর স্থাপত্যঐতিহ্য এবং দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীর সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল ভেসারা স্থাপত্যশৈলী। এর উদ্ভব হয়েছিল সাধারণ অব্দের ছয় শতকে বাদামি চালুক্যদের সময়। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকূট এবং পশ্চিমী চালুক্যদের সময় তা আরও বিকশিত এবং পরিশীলিত হয়। ভেসারা স্থাপত্যশৈলীর সর্বোত্তম রূপ দেখা যায় হৈসলদের বানানো মন্দিরগুলিতে।

ভেসারা স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে সঙ্গে হৈসল মন্দির নির্মাণে যুক্ত হয়েছিল দ্রাবিড় এবং ভূমিজ স্থাপত্যশৈলীর (নগর স্থাপত্যশৈলীর একটি ধারা) কিছু বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমী চালুক্যদের সামন্ত রাজা থাকাকালীন, পশ্চিমী চালুক্যদের সহায়ক শক্তি হিসাবে হৈসলরা অংশগ্রহণ করেছিলেন মালব্য অভিযানে, প্রতিহার এবং পারমারদের বিরুদ্ধে। অভিযান শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন মালব্য অঞ্চলের একাধিক মন্দির স্থপতিকে। মালব্য অঞ্চলে মন্দির তৈরি হতো ভূমিজ স্থাপত্যরীতিতে। বস্তুত ভূমিজ স্থাপত্যরীতির উদ্ভবই হয়েছিল মালব্য অঞ্চলে। মালব্য থেকে আগত সেই সব স্থপতিরা হৈসল মন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুক্ত করেছিলেন ভূমিজ স্থাপত্যশৈলীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য।

একইভাবে দ্বিতীয় বল্লালদেবের সময় থেকে চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চল চলে এসেছিল হৈসল শাসনে। সেই সব অধিকৃত অঞ্চলের মন্দির স্থপতিরা, যারা দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীতে মন্দির নির্মাণ করতেন, হৈসল মন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করে দ্রাবিড় স্থাপত্যশৈলীর ছাপ রেখে দেন হৈসল মন্দিরগুলিতে।

হৈসল মন্দিরগুলির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এই মন্দিরগুলি বানানো হয়েছিল মূলত সোপস্টোন দিয়ে, যা দক্ষিণ ভারতের মন্দির নির্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল। সোপস্টোন দিয়ে মন্দির নির্মাণের প্রথা শুরু করেছিলেন পশ্চিমী চালুক্যরা। আর হৈসল রাজ্যে সোপস্টোন হয়ে উঠেছিল মন্দির নির্মাণের প্রধান উপকরণ। সবুজাভ ধূসর রং-এর সোপস্টোন গ্রানাইটের তুলনায় কম কঠিন। তুলনামূলকভাবে নরম হলেও সাড়ে তিন-চার মিটার লম্বা উলম্ব স্তম্ভ (কলাম) এবং আনুভূমিক স্তম্ভ (বিম) বানানোর মত মজবুত ছিল সোপস্টোন। গ্রানাইটের তুলনায় নরম হওয়ায়, সোপস্টোনের ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাস্কর্য ফুটিয়ে তোলা ছিল অপেক্ষাকৃত কম শ্রমসাধ্য। সম্ভবত এই কারণেই হৈসল স্থপতিদের মন্দির নির্মাণের পছন্দের উপকরণ ছিল সোপস্টোন।

প্রথমদিকের হৈসল মন্দিরগুলিতে, বিশেষত যেগুলি বিষ্ণুবর্ধনের সময় তৈরি হয়েছিল, বিমান নির্মাণে সোপস্টোন ব্যবহৃত হয়নি। তামিলদেশের মন্দিরগুলোর ন্যায় প্রথমদিকের হৈসল মন্দিরগুলির বিমান তৈরি হয়েছিল কাঠের কাঠামোর উপর ইট দিয়ে। যেহেতু ইট দিয়ে বানানো বিমানের স্থায়িত্ব কম, তাই বেলুড়ের চেন্নাকেশব এবং হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দিরের বিমানের আজ আর অস্তিত্ব নেই। বিষ্ণুবর্ধনের উত্তরসূরিরা বিমান নির্মাণের এই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। পরবর্তীকালের হৈসল মন্দিরগুলিতে বিমান নির্মাণেও সোপস্টোনই ব্যবহৃত হত।

হৈসল মন্দিরগুলির মূল চারটি অংশ হতো – গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মুখ্যমণ্ডপ এবং মুখ্যমণ্ডপ সংলগ্ন বারান্দা। মন্দিরের এই চারটি অংশই থাকতো একটি অখণ্ড কাঠামোতে। হিন্দুধর্মের রীতি মেনে মন্দিরের এই চারটি অংশই নির্মিত হতো পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি অক্ষের ওপর। বারান্দা তৈরি হতো একদম পূর্বে। তারপর যথাক্রমে আসতো মুখ্যমণ্ডপ, অন্তরাল এবং গর্ভগৃহ।

হৈসল মন্দিরের গর্ভগৃহ আকারে হতো আয়তাকার বা বর্গাকার। শুধুমাত্র পূজারীদেরই থাকতো গর্ভগৃহের প্রবেশাধিকার। শিব মন্দিরের ক্ষেত্রে গর্ভগৃহে অধিষ্ঠান করতো শিবলিঙ্গ। বিষ্ণুমন্দিরের ক্ষেত্রে গর্ভগৃহে থাকতো বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের একক মূর্তি অথবা ক্ষেত্রবিশেষে বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর যুগলমূর্তি। গর্ভগৃহের ওপর বানানো বিমানের সর্বোচ্চ বিন্দুর সঙ্গে গর্ভগৃহের ভিতরে বিগ্রহ থাকতো এক উলম্ব রেখায়। বিমান বানানোর জন্য ভেসারা, ভূমিজা এবং দ্রাবিড় – এই তিন ধরণের স্থাপত্যশৈলীই ব্যবহার করেছিলেন হৈসলরা।

গর্ভগৃহের ন্যায় অন্তরালও আকারে আয়তাকার বা বর্গাকার হতো। এই স্থানেই বসে মন্দিরের পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ, ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা এবং নৈবেদ্য প্রদান করতেন।

দর্শনার্থীদের প্রবেশাধিকার ছিল মুখ্যমণ্ডপ পর্যন্ত। সেইখান থেকেই তারা বিগ্রহ দর্শন করতেন। মুখ্যমণ্ডপে থাকতো একাধিক ভাস্কর্যশোভিত স্তম্ভ, যেইগুলি পুরো মুখ্যমণ্ডপকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অনেকগুলি প্রকোষ্ঠে (বে) বিভক্ত করতো এবং মণ্ডপের ছাদকে ধরে রাখতো। মণ্ডপের বাইরের দেওয়াল হতো কোমর উচ্চতা পর্যন্ত (প্যারাপেট ওয়াল), যাতে মণ্ডপে আলো প্রবেশ করতে পারে। মণ্ডপের প্যারাপেট ওয়াল বরাবর থাকতো দর্শনার্থীদের জন্য পাথর দিয়ে তৈরি বসবার জায়গা। পরবর্তীকালে বহু হৈসল মন্দিরে, যেমন বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দিরে, হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দিরে এবং সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দিরে মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের উপরের খোলা অংশে পাথরের জালি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই মন্দিরগুলো বহিঃশত্রুর অনাবশ্যক দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধ্বংসলীলার সম্মুখীন না হয়।

মণ্ডপে প্রবেশ করার জন্য থাকতো ছাউনিযুক্ত এবং স্তম্ভবিশিষ্ট বারান্দা। অধিকাংশ হৈসল মন্দিরে বারান্দা থেকে মণ্ডপে প্রবেশ করার দরজাতে থাকতো অত্যন্ত সুসজ্জিত মকরতোরণ। হৈসলদের বেশ কিছু মন্দির, বিশেষ করে বড়ো মন্দিরগুলি বানানো হয়েছিল মাটি থেকে কিছুটা উঁচু জাগতির ওপর। এই জাগতির ওপর তৈরি হয়েছিল মন্দিরের ভিত। জাগতির ওপর দিয়ে মন্দিরকে ঘিরে থাকতো খোলা প্রদক্ষিণপথ। এই জাগতির ওপর, গর্ভগৃহের বাইরের দেওয়ালে এবং ভিতের ওপর থাকতো ছোটো ছোটো কোষ্ঠ। এই কোষ্ঠগুলোয় থাকতো অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি।

কোষ্ঠ, লক্ষ্মীনরসিংহ মন্দির, নুগ্গেহাল্লি

হৈসল মন্দিরের কোন চিহ্নিত প্রাঙ্গণ থাকতো না। মন্দিরের চারদিক খোলাই থাকতো। মন্দির তৈরি হতো লোকালয়ের মাঝে কোন খালি জমিতে। আজকের দিনে কিছু হৈসল মন্দিরের চারপাশে যে প্রাচীর দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল পরবর্তীকালে।

হৈসল মন্দিরের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য

হৈসল মন্দিরগুলি ঘুরে দেখলে, যে চারটি স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে, সেইগুলি হলো – (১) মন্দিরের পরিকল্পনা; (২) মন্দিরের গর্ভগৃহের সংখ্যা: (৩) মুখ্যমণ্ডপের স্তম্ভের গঠন, বিশেষত যেইগুলি বৃত্তাকার; এবং (৪) মুখ্যমণ্ডপের স্তম্ভের উপরিভাগে ব্র্যাকেট হিসাবে মদনিকার ব্যবহার।

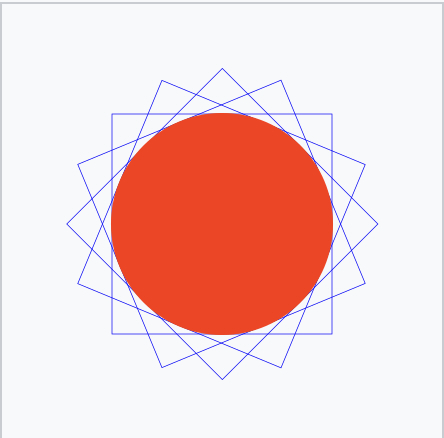

হৈসলদের বানানো মন্দিরগুলির পরিকল্পনা হতো তারাকৃতির, যা হৈসল স্থাপত্যকীর্তিতে ভূমিজ স্থাপত্যশৈলীর অবদান বলে মনে করা হয়। আপনি যদি সাদা কাগজের ওপর একটা কার্ডবোর্ডের বর্গক্ষেত্রকে বা আয়তক্ষেত্রকে তার উলম্ব কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর আবর্তন করান এবং আবর্তনকালে নিৰ্দিষ্ট কৌণিক অন্তর অন্তর আবর্তন সাময়িকভাবে থামিয়ে বর্গক্ষেত্রের/আয়তক্ষেত্রের সেই অবস্থানের পরিসীমা পেন/পেন্সিল দিয়ে দাগ দেন, তাহলে দেখবেন যে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সাদা কাগজের পর একটা তারাকৃতি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ভূমিজ স্থাপত্যশৈলীতে মন্দিরের গর্ভগৃহ এইভাবে তৈরি করা হতো। ফলে গর্ভগৃহের দেওয়ালের একটা অংশ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতো। তার পরের অংশ ভিতরের দিকে ঢুকে যেত। তারপরের অংশ আবার বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতো। ফলে পুরো দেওয়াল বরাবর তৈরি হতো একাধিক কৌণিক অংশ বা খাঁজ। ওপর থেকে দেখলে (ইঞ্জিনিয়ারিং পরিভাষায় ‘টপ ভিউ’ নিলে) গর্ভগৃহকে দেখতে লাগতো তারার মত যার পরিসীমায় তৈরি হতো মোট ষোলোটি কোণ – আটটি অন্তর্মুখী এবং আটটি বহির্মুখী। তবে এই তারাকৃতি ক্ষেত্র প্রতিসম হতো না – এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য এবং কোণগুলোর কৌণিক মাপ হতো ভিন্ন ভিন্ন।

ভূমিজ স্থাপত্যশৈলীতে গর্ভগৃহের পরিকল্পনা

দাক্ষিণাত্যের মন্দির নির্মাণে এই তারাকৃতি পরিকল্পনার প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন পশ্চিমী চালুক্যরা। পশ্চিমী চালুক্যদের এক সময়ের সামন্ত হৈসলরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই পরিকল্পনাতে নিজেদের মন্দিরগুলি বানান। যেহেতু হৈসল মন্দিরে গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মুখ্যমণ্ডপ এবং বারান্দা হতো একটি অখণ্ড কাঠামোতে, তাই মন্দিরের পুরো কাঠামোটাই হতো তারকাকৃতির। যেইসব ক্ষেত্রে জাগতির ওপর মন্দির তৈরি হয়েছিল, সেইসব ক্ষেত্রে জাগতিও হতো তারাকৃতির।

তারাকৃতির মন্দির এবং জাগতি, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

হৈসলদের বানানো মন্দিরগুলিতে গর্ভগৃহের সংখ্যা মন্দিরভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতো। হৈসলদের সবচেয়ে বিখ্যাত তিনটি মন্দির হল বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দির, হালেবিডুর হৈসলেশ্বর মন্দির এবং সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দির। এই মন্দিরগুলির মধ্যে বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দির একটি গর্ভগৃহ সম্পন্ন, হালেবিদুর হৈসলেশ্বর মন্দির দু’টি গর্ভগৃহ সম্পন্ন এবং সোমনাথপুরার চেন্নাকেশব মন্দিরে গর্ভগৃহের সংখ্যা হলো তিন। কোন কোন হৈসল মন্দিরে গর্ভগৃহের সংখ্যা তিনেরও বেশি হতো। দোদ্দাগাদ্দাভাল্লির লক্ষ্মীমন্দিরে আছে চারটি গর্ভগৃহ। গোবিন্দনহাল্লির পঞ্চলিঙ্গেশ্বর শিব মন্দিরে আছে পাঁচটি গর্ভগৃহ।

পঞ্চ-গর্ভগৃহ বিশিষ্ট পঞ্চলিঙ্গেশ্বর শিব মন্দির, গোবিন্দনহাল্লি

হৈসল মন্দিরের তৃতীয় স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য হলো মুখ্যমণ্ডপের স্তম্ভগুলির গঠন, বিশেষত যেগুলি বৃত্তাকার। এই বৃত্তাকার স্তম্ভগুলির কিছুটা অংশের ব্যাস তুলনামূলকভাবে বেশি আবার কিছুটা অংশের ব্যাস তুলনামূলকভাবে কম। ব্যসের তারতম্যের ফলে বৃত্তাকার স্তম্ভে তৈরি হতো একাধিক বক্ররৈখিক ধার। এই ধারগুলি হতো খুব ধারালো এবং স্তম্ভগুলির উপরিতলকে অত্যন্ত মসৃণ এবং চকচকে দেখা যায়। সোপস্টোন থেকে কিভাবে এইসব বৃত্তাকার স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। সম্ভবত, পাথরের খণ্ডগুলিকে কোন ঘূর্ণায়মান চাকতির ওপর উল্লম্বভাবে স্থাপন করে ধাতব তার দিয়ে পাথর কেটে স্তম্ভগুলির প্রাথমিক আকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তারপর ঘষে ঘষে স্তম্ভগুলির উপরিতলকে করা হয়েছিল মসৃণ এবং চকচকে। এইসব বৃত্তাকার স্তম্ভের সাথে সাথে চতুর্ভুজ, বহুভুজ এবং অপ্রতিসম তারার আকৃতির স্তম্ভও নির্মিত হয়েছিল হৈসল মন্দিরগুলির মুখ্যমণ্ডপে।

মুখ্যমণ্ডপের স্তম্ভ, অমৃতেশ্বর শিব মন্দির, অমৃতপুর

হৈসল মন্দিরের চতুর্থ স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য হলো মুখ্যমণ্ডপের স্তম্ভের উপরিভাগে ব্র্যাকেট হিসাবে মদনিকার ব্যবহার, মুখ্যমণ্ডপের ছাদকে অবলম্বন দেওয়ার জন্য। মদনিকা হলো প্রলোভনসঙ্কুল (সিডাক্টিভ) নারী প্রতিকৃতি। এই প্রতিকৃতিগুলির কোনটি ছিল নৃত্যরত, কোনটি বাদ্যযন্ত্র বাদনরত, কোনটি শিকারির বেশে, আবার কোনটি প্রসাধনরত। মূলত বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দিরে এবং হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দিরে এই মদনিকা মূর্তিগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

মদনিকা, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

হৈসল ভাস্কর্য

হৈসল মন্দিরগুলি বিখ্যাত ভাস্কর্যের জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছিল মন্দিরের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাস্কর্য ছিল মন্দির স্থাপত্যের অঙ্গ। উপরিউক্ত মদনিকা মন্দির স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে ভাস্কর্যকীর্তির একটি অনন্য উদাহরণ। হৈসলদের এই ভাস্কর্যকীর্তি মূলত হিন্দু মন্দিরগুলিতে খোদিত হয়েছিল। হৈসলদের দ্বারা নির্মিত জৈন বাসাদি ছিল তুলনামূলকভাবে অনাড়ম্বর। সম্ভবত জৈনধর্মের মূল নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রাখার জন্যেই জৈন বাসাদি নির্মিত হয়েছিল আড়ম্বরহীনভাবে।

মূলত হাতুড়ি এবং ছেনির সাহায্যে হৈসল মন্দিরের ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন হৈসল রাজ্যের ভাস্কররা। সেই সময়কার ছেনি খুব একটা উন্নতমানের ছিল না। এতদসত্ত্বেও সেই সময়কার ভাস্কররা যে মন্দিরগাত্রে নয়নাভিরাম ভাস্কর্য খোদাই করতে পেরেছিলেন তার একটা কারণ যদি হয় তাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, তাহলে দ্বিতীয় কারণ হলো হৈসল মন্দির নির্মাণে সোপস্টোনের ব্যবহার। গ্রানাইটের তুলনায় নমনীয় সোপস্টোন ছিল ভাস্কর্যর পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

হৈসল মন্দিরগুলিতে মূলত গর্ভগৃহের এবং মুখ্যমণ্ডপের বাইরের দেওয়াল ব্যবহৃত হতো ভাস্কর্যকীর্তির জন্য। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভাস্কর্যগুলি সরাসরি দেওয়ালের ওপর খোদাই করা হয়েছিল বা দেওয়ালের ওপর তৈরি করা হয়েছিল (অথবা আলাদা করে তৈরি করে এনে লাগানো হয়েছিল) অনুভূমিক বা উলম্ব আয়তাকার প্যানেল এবং তার ওপর খোদাই করা হয়েছিল ভাস্কর্য।

বড়ো বড়ো হৈসল মন্দিরগুলিতে, গর্ভগৃহের এবং মুখ্যমণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের সঙ্গে ভিতের পৃষ্ঠতলও ব্যবহৃত হতো ভাস্কর্যকীর্তির জন্য। ভিতের পৃষ্ঠতলের ওপর তৈরি করা হতো একাধিক অনুভূমিক এবং সমান্তরাল ফ্রিইজিস। এই ফ্রিইজিসগুলো হতো নিরবচ্ছিন্ন। আর এই ফ্রিইজিসগুলোকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে রাখতো সরু কিন্তু গভীর ছেদ। তলারদিকের ফ্রিইজিসে খোদাই করা হতো মূলত জাগতিক এবং কল্পিত পশুপাখির প্রতিকৃতি। ওপরের দিকের ফ্রিইজিসে খোদাই করা হতো মূলত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনি। যেহেতু ফ্রিইজিস হতো নিরবিচ্ছিন্ন, তাই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে বর্ণিত কোন বিশেষ ঘটনার একাধিক মুহূর্ত ঘটনাক্রম অনুযায়ী খোদাই করা হতো ভিতের পৃষ্ঠতলে তৈরি করা এইসব ফ্রিইজিসে।

ওপরে ওয়াল প্যানেল এবং নিচে ফ্রিইজিস, কেদারেশ্বর মন্দির, হালেবিড়ু

হৈসল মন্দিরের মুখ্যমণ্ডপের এবং গর্ভগৃহের ভিতরের দেওয়াল হতো তুলনামূলকভাবে অনাড়ম্বর। মুখ্যমণ্ডপের কিছু স্তম্ভ এবং গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বার শুধু ভাস্কর্যশোভিত হতে দেখা যায়। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের দুপাশে থাকতো দিকপালদের প্রতিকৃতি।

মুখ্যমণ্ডপের ভিতরের দেওয়াল আড়ম্বরহীন হলেও, মুখ্যমণ্ডপের ছাদ হতো ভাস্কর্যশোভিত। বৃহত্তর হৈসল মন্দিরগুলির মুখ্যমণ্ডপের ছাদ তৈরি হয়েছিল একাধিক বর্গাকার, অষ্টভুজাকার, বৃত্তাকার অংশের সমাহারে। প্রত্যেকটি অংশের কেন্দ্র থেকে ঝুলত সুদৃশ্য ঝাড়। ছোট এবং প্রথম দিকের হৈসল মন্দিরগুলির মণ্ডপের ছাদ তুলনামূলকভাবে সাদামাটা এবং শুধুমাত্র পদ্মের ভাস্কর্য সম্বলিত হলেও পরবর্তীকালের হৈসল মন্দিরের ছাদে থাকতো দিকপালদের প্রতিকৃতি।

মুখ্যমণ্ডপের ছাদ, চেন্নাকেশব মন্দির, সোমনাথপুর

গর্ভগৃহের ভিতরে যে মূর্তি থাকতো (শিবমন্দির ব্যাতিত, কারণ সেইক্ষেত্রে গর্ভগৃহে থাকতো শিবলিঙ্গ), তার উচ্চতা হতো মনুষ্যপ্রমাণ। এই মূর্তিগুলো হতো ত্রিমাত্রিক এবং কারুকার্যশোভিত। মন্দিরের জাগতির ওপর, গর্ভগৃহের বাইরের দেওয়ালে এবং জাগতির ভিতের ওপর ছোটো ছোটো মন্দিরে যে সমস্ত বিগ্রহ থাকতো, সেইগুলোও হতো কারুকার্যে ভরা। হৈসলদের সময়ে নির্মিত উচ্চতম যে মূর্তিগুলো পাওয়া গিয়েছে সেইগুলি হলো হালেবিদুর জৈন বাসাদির পার্শ্বনাথ এবং শান্তিনাথের প্রতিকৃতি।

বিষ্ণুর জনার্দন রূপ, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

পার্শ্বনাথের মূর্তি, পার্শ্বনাথ বাসাদি, হালেবিড়ু

হৈসল ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ছিল মূলত চারটি-

(১) হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর ও বিভিন্ন অবতারের এবং জৈনধর্মের বিভিন্ন তীর্থঙ্করদের মূর্তি:

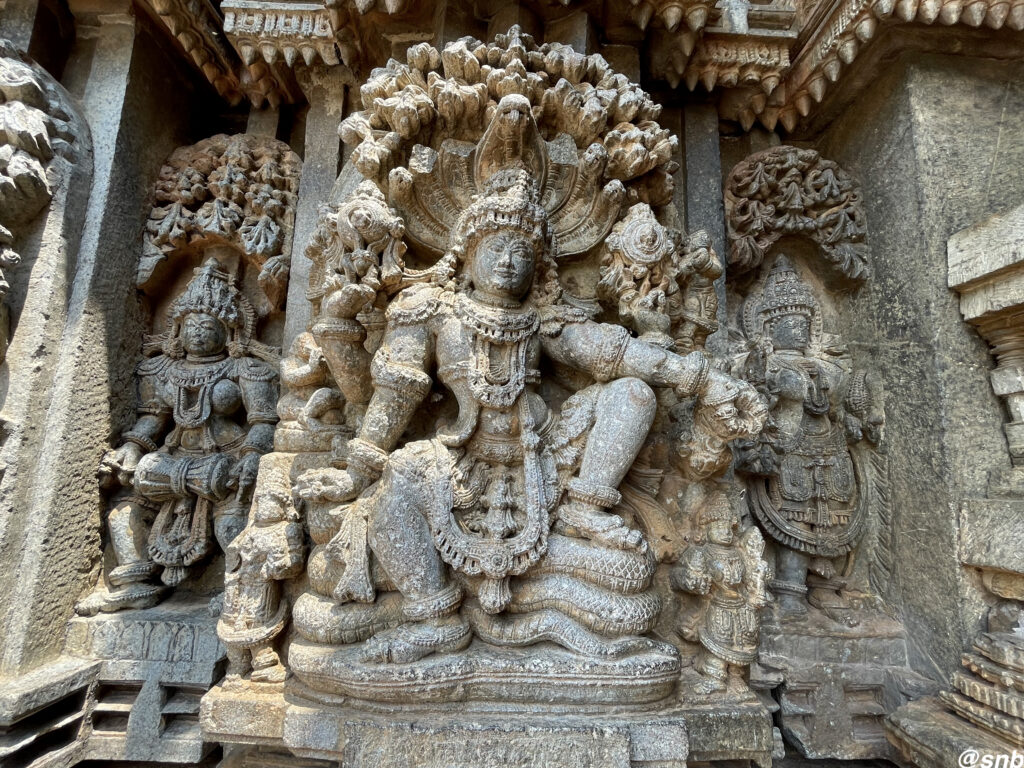

হৈসল ভাস্কর্যে যে দুই হিন্দু দেবতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিলেন তারা হলেন বিষ্ণু এবং শিব। তাদের একাধিক অবতারের প্রতিকৃতি খোদিত হয়েছিল হৈসল মন্দিরের গায়ে। তাদের একক প্ৰতিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়েছিল সস্ত্রীক প্রতিকৃতিও – লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর এবং পার্বতীর সাথে শিবের। আবার তাদের প্রসন্নচিত্তের প্রতিকৃতির পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল রুদ্রমূর্তির প্রতিকৃতিও – বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের প্রতিকৃতি এবং গজাসুর সংহারের পর নৃত্যরত শিবের প্রতিকৃতি। বিষ্ণু এবং শিব ছাড়া আর যেইসব হিন্দু দেবদেবীর প্রতিকৃতি হৈসল ভাস্কর্যে মূলত দেখা যায় তারা হলেন দুর্গা, গণেশ এবং ব্রহ্মা। এইসব হিন্দু দেবদেবীর পাশাপাশি একাধিক জৈন তীর্থঙ্করের প্রতিকৃতি খোদাই করেছিলেন হৈসল ভাস্কররা।

অনন্তের ওপর আসীন বিষ্ণু, চেন্নাকেশব মন্দির, সোমনাথপুর

(২) রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনী:

হৈসল ভাস্কররা তাদের ভাস্কর্যের মাধ্যমে কিংবদন্তির বিভিন্ন কাহিনির চিত্ররূপ তুলে ধরেছিলেন। এই বিষয়বস্তুর ভাস্কর্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ইন্দ্রের বাগান থেকে শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত চুরি, উড়ন্ত গরুড়, মেষপালকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরা, রাবণের কৈলাশ পর্বত ঝাঁকানো, ভীমের হাতে ভগদত্ত নিধন, হিরণ্যকশিপু কর্তৃক প্রহ্লাদের নির্যাতন ইত্যাদি।

ভীমের হাতে ভগদত্ত নিধন, বীরনারায়ণ মন্দির, বেলুড়

(৩) তদানীন্তন সমাজজীবন:

ধর্মীয় এবং কিংবদন্তির বিষয়বস্তুই কেবল নয়, হৈসল ভাস্করদের ছেনিতে ফুটে উঠেছিল তদানীন্তন সমাজজীবনের বেশ কিছু খণ্ডচিত্র, যেমন প্রেমরত যুগল, মল্লযুদ্ধে ব্যস্ত দুই পালোয়ান এবং তাদের দর্শককুল, কুচকাওয়াজরত সৈন্যদল ইত্যাদি। এইসব ভাস্কর্যে হৈসল ভাস্করা যত্নের সাথে ফুটিয়ে তুলেছিলেন নরনারীর সুগঠিত দৈহিক গড়ন, মুখের সংবেদনশীল অভিব্যক্তি এবং প্রাণবন্ত অঙ্গভঙ্গি।

মল্লযুদ্ধে রত কুস্তিগির এবং দর্শকবৃন্দ, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

(৪) হৈসল বংশ সম্বন্ধীয় কিংবদন্তি:

হৈসলদের নিজস্ব ভাষ্য অনুযায়ী এই রাজবংশের আদি পুরুষ ছিলেন সল। সল ছিলেন অধুনা অঙ্গাড়ি, তৎকালীন শাশাকপুরের বাসিন্দা। একদিন সল কুলদেবী ‘দুর্গা/বসন্ত পরমেশ্বরী’র মন্দিরে পুজোয় মগ্ন; সাথে গুরুদেব সুদত্ত মুনি। এমন সময় পাশের জঙ্গল থেকে উদয় হলো এক বাঘ। আচমকা বাঘ দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সল। সম্বিত ফেরে গুরুদেব সুদত্ত মুনির চিৎকারে। “হৈ সল” বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন সুদত্ত মুনি। “হৈ সল” শব্দগুচ্ছের অর্থ হল ‘মার সল’। গুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য করে বাঘকে মেরে ফেলেছিলেন সল। সলের এই বীরত্ব দেখে অভিভূত হয়ে তাকে নিজরাজ্য স্থাপনের উপদেশ দিয়েছিলেন সুদত্ত মুনি। গুরুর উপদেশ মেনে শাশাকপুরকে রাজধানী বানিয়ে নিজের রাজত্ব শুরু করেছিলেন সল। উৎপত্তি হয়েছিল হৈসল রাজবংশের। সলের এই বীরত্বের কথা অমর করে রাখার জন্য বিষ্ণুবর্ধনের সময় থেকে হৈসল রাজবংশের প্রতীক হয়ে ওঠে ‘বাঘকে আক্রমণোদ্যত সল’। একাধিক হৈসল মন্দিরে ভাস্কররা খোদাই করে রেখেছেন সলের বাঘ মারার দৃশ্য। তবে কাহিনির বাঘ ভাস্করের ছেনিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে কিংবদন্তির ভয়ানক জন্তু ইয়ালিতে।

উপরোক্ত বিষয়ভিত্তিক ভাস্কর্য ছাড়াও হৈসল ভাস্কররা পুরো মন্দির জুড়ে বিশেষত মণ্ডপের প্রবেশদ্বারের দুপাশে এবং উপরে খোদাই করেছিলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা বা অলংকরণ। অলংকরণে ও প্রবেশদ্বারের দুপাশে খোদিত থাকতো কুমীরের প্রতিকৃতি, মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক রাজা এবং রানী ও সভাসদদের প্রতিকৃতি ইত্যাদি।

মুখ্যমণ্ডপের প্রবেশদ্বারের অলংকরণ, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

হৈসল স্থপতি, ভাস্কর এবং লিপিকার

সাধারণভাবে, অতীতের যে কোন স্থাপত্যকীর্তি সম্পর্কে আমরা যা জানি তা হলো কার সময়ে সেই স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়েছিল বা কে সেই স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। কিন্তু সেই স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের সাথে জড়িত স্থপতি, ভাস্কর এবং লিপিকারদের নাম আমরা জানি না। এর কারণ হলো স্থাপত্যকীর্তি সাথে জড়িত স্থপতি, ভাস্কর এবং লিপিকারদের সম্পর্কিত তথ্য কোথাও সংরক্ষিত হয়নি। মন্দির নির্মাণে তাদের অবদান রয়ে গিয়েছে পর্দার অন্তরালে। নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতার কোন স্বীকৃতি জোটেনি তাদের।

সেইদিক দিয়ে হৈসল মন্দিরগুলি ছিলো ব্যতিক্রমী। এই মন্দিরগুলিতে, মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কিত তথ্য যেমন বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, তেমনই মন্দির নির্মাণে জড়িত স্থপতি, ভাস্কর এবং লিপিকারদের তথ্যও রয়েছে। এইসব তথ্য থেকে হৈসল শাসনে স্থপতি, ভাস্কর এবং লিপিকারদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা নিয়ে এক সম্যক ধারণা তৈরি করা যায়। বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দিরে বিয়াল্লিশটি মদনিকার প্রতিকৃতির অর্ধেকের বেশি প্রতিকৃতির পাদদেশে খোদাই করা আছে শিল্পীর নাম, যা থেকে বোঝা যায় যে এই মন্দির নির্মাণে কি বিপুল সংখ্যক শিল্পীকে একত্রিত করা হয়েছিল। বহু ভাস্কর্যে, শিল্পীর নামের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল শিল্পীর স্বঘোষিত উপাধি, শিল্পী কোন সংগঠনের সদস্য, শিল্পীর পারিশ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য। এইসব তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে অনেক সময় শিল্পীরা নিজেদের বিশ্বকর্মা বলে ঘোষণা করতেন। একটি শিল্পী সংগঠন তার নিজের সদস্যদের ‘সরস্বতীর বরপুত্র’ বলে অভিহিত করতো। শিল্পীর পারিশ্রমিক দেওয়া হতো কখনও নগদ মূল্যে, কখনও ভূমিদানের মাধ্যমে।

ঐতিহাসিকদের মতে হৈসল স্থাপত্যকীর্তিতে যে সমস্ত শিল্পীর নাম পাওয়া গিয়েছে, তাদের মধ্যে বেশ বড়ো মাপের ভাস্কর ছিলেন জনৈক দাসোজা। দাসোজার নাম সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছিল বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দিরের একাধিক মদনিকা মূর্তিতে। চেন্নাকেশব মন্দির নির্মাণের কয়েকবছর পর নির্মিত হয়েছিল হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দির। সেই মন্দিরেও উল্লেখ রয়েছে তার নাম। পরবর্তীকালে নির্মিত আরও বেশ কিছু মন্দিরে পাওয়া গিয়েছে দাসোজা নামটি। যেহেতু বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দির এবং হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দির তৈরি হয়েছিল বিষ্ণুবর্ধনের সময়, এইকথা মনে করা হয় যে বিষ্ণুবর্ধনের রাজত্বকালে দাসোজা ছিলেন হৈসলরাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর। দ্বিতীয় বল্লালদেবের রাজত্বকালের এক বিখ্যাত লিপিকার ছিলেন সূর্যন, যার লেখ থেকে আমরা জানতে পারি দ্বিতীয় বল্লালদেব কর্তৃক বেলুড়ের বীরনারায়ণ মন্দির নির্মাণের কথা। হৈসলরাজ্যের আর এক প্রথিতযশা ভাস্কর ছিলেন মাল্লিতাম্মা, যিনি প্রায় ষাট বছর ধরে যুক্ত ছিলেন একাধিক হৈসলমন্দির নির্মাণে, যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দির হলো সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দির।

হৈসল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের ভিত্তিতে কিছু ব্যক্তিগত অনুধাবন

হৈসল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের মধ্যে দিয়ে হৈসল রাজ্যের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক/ধর্মীয় পরিবেশের যে ছবি ফুটে ওঠে তা হলো – (১) হৈসলরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল বিকেন্দ্রীভূত এবং (২) হৈসলরা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। হৈসল স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশোনা এবং বেশকিছু মন্দির চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে হৈসল রাজ্যের চরিত্র সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অনুধাবন হলো- হৈসল রাজ্যে যে তিন শতাধিক মন্দির তৈরি হয়েছিল তার সবগুলি কিন্তু রাজারা নির্মাণ করেননি। বহু মন্দিরের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রাদেশিক শাসক, রাজার দেহরক্ষী, রাজার ব্যক্তিগত তল্পিবাহক এমনকি সাধারণ ভক্ত। হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর মন্দির নির্মাণ করেছিলেন কেতমাল্লা, যিনি ছিলেন বিষ্ণুবর্ধনের সময় হৈসলরাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক। হৈসলদের আরেক বিখ্যাত স্থাপত্য সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সোমনাথ দণ্ডনায়ক, যিনি ছিলেন হৈসল রাজা তৃতীয় নরসিংহের (১২৫৪-১২৯২ সাধারণ অব্দ) সেনাধ্যক্ষ। বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত এইরকম আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হৈসল মন্দির হলো অমৃতপুরের অমৃতেশ্বর মন্দির যা নির্মাণ করেছিলেন দ্বিতীয় বল্লালদেবের সেনাধ্যক্ষ অমৃতেশ্বর দণ্ডনায়ক; হরিহরের হরিহরেশ্বর মন্দির যা নির্মাণ করিয়েছিলেন হৈসল রাজা দ্বিতীয় নরসিংহের (১২২০-১২৩৮ সাধারণ অব্দ) সেনাধ্যক্ষ পোলাভা এবং যা পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত করেছিলেন তৃতীয় নরসিংহের সেনাধ্যক্ষ সোম; এবং কোরাভাঙ্গালার বুচেশ্বর মন্দির যা নির্মাণ করেছিলেন বুচি নামক জনৈক আর্থিক সংগতিসম্পন্ন শিবভক্ত, দ্বিতীয় বল্লালদেবের রাজত্বকালে।

অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের তৈরি হওয়া মন্দিরের জন্য আর্থিক অনুদানও দেওয়া হয়েছিল রাজকোষাগার থেকে। বিষ্ণুবর্ধনের জনৈক মন্ত্রী গঙ্গারাজার ছেলে বোপান্না নির্মাণ করেছিলেন হালেবিড়ুর পার্শ্বনাথ বাসাদি। সেই বাসাদি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছিল রাজকোষাগার থেকে। আবার সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দিরের নির্মাণকার্যে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন তৃতীয় নরসিংহ।

চেন্নাকেশব মন্দির, সোমনাথপুর

বেসরকারি উদ্যোগে মন্দির নির্মাণের উপরোক্ত সব উদাহরণ থেকে দুটো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় – (১) মন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজের কীর্তি এবং নাম অমর করে রাখার যে আকাঙ্ক্ষা হৈসল রাজ্যের মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, আধিকারিক এমনকি সাধারণ মানুষ ব্যক্ত করেছিলেন তাকে হৈসল রাজারা, স্বেচ্ছায় হোক বা পরিস্থিতির চাপে, স্বীকার করে নিয়েছিলেন; এবং (২) রাজপরিবারের সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের হাতেও মন্দির নির্মাণ করার মত পয়সা ছিল। এর ভিত্তিতেই আমার প্রথম অনুধাবন – হৈসলরাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল বিকেন্দ্রীভূত।

তাহলে কি হৈসলরাজ্য ‘সেগমেন্টারি স্টেট’ ছিল? দক্ষিণ ভারতের দুই বিখ্যাত সাম্রাজ্য চোল এবং বিজয়নগর চরিত্রগতভাবে ‘বাইজানটাইন স্টেট’ ছিল নাকি ‘সেগমেন্টারি স্টেট’ ছিল, তা নিয়ে অনেক লেখালেখি থাকলেও হৈসল রাজ্য সম্পর্কে এই বিষয়ে কোন লেখা আমার চোখে পড়েনি। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো যা নিশ্চিতভাবেই ‘সেগমেন্টারি স্টেট’ ছিল না হৈসলরাজ্য। কিন্তু একটা ‘বাইজানটাইন স্টেটের’ তুলনায় কম ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতেন হৈসল রাজারা।

এইবার আসা যাক হৈসল রাজ্যের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং সম্প্রীতির প্রসঙ্গে। নিজেদের রাজ্য স্থাপনের আগে, অর্থাৎ হৈসলরা যখন মালেনাড়ু অঞ্চলের পাহাড়ের বাসিন্দা ছিলেন, তখন তারা লোকায়ত ধর্ম পালন করতেন। কর্ণাটকের সমতলে নিজেদের রাজ্য স্থাপনের সময় তারা গ্রহণ করেন জৈনধর্ম। বিষ্ণুবর্ধন হৈসল সিংহাসনে বসে জৈনধর্ম পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তখন থেকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়ে যান হৈসলরা।

হৈসলরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়ে গেলেও, তাদের প্রজাদের একটা বড়ো অংশ ছিলেন শৈব, বিশেষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছল কৃষক এবং ব্যবসায়ীরা। সেই শৈব এবং রাজ্যের স্বল্পসংখ্যক জৈন প্রজাদের ওপর বৈষ্ণব ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি হৈসলরা। লিপ্ত হননি শৈব এবং জৈন ধর্মস্থলের ক্ষতিসাধনে। উল্টে বিষ্ণু মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমসংখ্যক শিবমন্দির বানিয়েছিলেন তারা। তার সঙ্গে বেশ কিছু জৈন বাসাদিও।

বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পর বিষ্ণুবর্ধন বানিয়েছিলেন তালাকাড়ুর কীর্তিনারায়ণ বিষ্ণুমন্দির এবং বেলুড়ের বিজয়নারায়ণ বিষ্ণুমন্দির, যা এখন পরিচিত চেন্নাকেশব মন্দির নামে। আবার একইসাথে বিষ্ণুবর্ধন জৈন তীর্থস্থান শ্রবণবেলগোলাতে নির্মাণ করেছিলেন শান্তিনাথ বাসাদি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিলেন হালেবিড়ুর পার্শ্বনাথ বাসাদি নির্মাণে। বিষ্ণুবর্ধন বৈষ্ণব হয়ে গেলেও তার স্ত্রী শান্তালা দেবী ত্যাগ করেননি জৈনধর্ম। নিজে জৈন ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, বেলুড়ে এক বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন শান্তালা দেবী যা বর্তমানে পরিচিত কাপ্পে চেন্নিগরায়া মন্দির নামে।

একইভাবে, পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বল্লালদেব যেমন বেলুড় এবং বেলাভাড়িতে নির্মাণ করেছিলেন বীরনারায়ণ বিষ্ণুমন্দির, তেমনই প্রায় পঞ্চাশটি শিব মন্দির এবং শৈব মঠ তৈরি হয়েছিল তার পঞ্চাশ বছর রাজত্বকালে। তার স্ত্রী অভিনব কেতলদেবী বানিয়েছিলেন হালেবিড়ুর কেদারেশ্বর শিবমন্দির। তার সময়েই হালেবিড়ুতে নির্মিত হয়েছিল শান্তিনাথ বাসাদি।

শান্তিনাথ বাসাদি, হালেবিড়ু

শুধুমাত্র মন্দির ও বাসাদি নির্মাণে নয়, হৈসলদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রতিভাত হয় হয় বিভিন্ন হৈসল মন্দিরের ভাস্কর্যেও। বিষ্ণু মন্দিরের ভাস্কর্যে বৈষ্ণব কিংবদন্তির সাথে সাথে স্থান পেয়েছিল শৈব কিংবদন্তি এবং জৈন তীর্থঙ্কররা। একইভাবে শিব মন্দিরের ভাস্কর্যে শৈব কিংবদন্তির পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল বৈষ্ণব কিংবদন্তি এবং জৈন তীর্থঙ্কররা। এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সোমনাথপুরের চেন্নাকেশব মন্দির, যেখানে সমস্ত ভাস্কর্য ছিল বৈষ্ণব ধর্মীয়।

শিবের ভিক্ষাতন অবতার, চেন্নাকেশব মন্দির, বেলুড়

গড়ুরে আসীন লক্ষ্মী ও বিষ্ণু এবং ঐরাবতে আসীন শচী এবং ইন্দ্র, হৈসলেশ্বর মন্দির, হালেবিড়ু

হৈসলদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো হালেবিড়ুর হৈসলেশ্বর শিবমন্দির। হৈসলরা বৈষ্ণব হলেও, এই শিবমন্দিরটি ছিলো তাদের রাজমন্দির। হৈসলেশ্বর শিবমন্দির হচ্ছে একটি দ্বিকুট মন্দির অর্থাৎ এই মন্দিরে দু’টি শিবলিঙ্গ ছিল। এই দুই শিবলিঙ্গের একটি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল বিষ্ণুবর্ধনের উদ্দেশ্যে যিনি ছিলেন বৈষ্ণব এবং অন্যটি উৎসর্গ করা হয়েছিল শান্তালা দেবীর প্রতি, যিনি ছিলেন জৈন।

হৈসলেশ্বর মন্দির, হালেবিডু

বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি কি একদমই পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন না হৈসলরা? শিব মন্দিরগুলির তুলনায় বৈষ্ণব মন্দিরগুলির আড়ম্বর এবং জৌলুসের আধিক্য দেখে মনে হয় যে, সামান্য হলেও নিশ্চিতভাবেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি হৈসলদের পক্ষপাতিত্ব ছিল। কিন্তু মোটের ওপর, বৈষ্ণব, শৈব এবং জৈন – এই তিন ধর্মই লাভ করেছিল তাদের পৃষ্ঠপোষকতা। পাশুপত, লাকুলিশা এবং কালামুখ – এই তিন শৈব সম্প্রদায় যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব পেয়েছিল হৈসল রাজসভায়। সামগ্রিকভাবে হৈসল রাজ্যের ধর্মীয় পরিবেশ ছিল সহিষ্ণুতার এবং সম্প্রীতির।

পাদটীকাঃ

হৈসল রাজাদের তালিকা:

নৃপকামা (১০২২-১০৪৭ সাধারণ অব্দ)

বিনয়াদিত্য (১০৪৭-১০৯৮ সাধারণ অব্দ)

এরিয়াঙ্গা (১০৬৩-১১০০ সাধারণ অব্দ)

প্রথম বল্লাল (১১০০-১১১০ সাধারণ অব্দ)

বিষ্ণুবর্ধন (১১১০ – ১১৫২ সাধারণ অব্দ)

প্রথম নরসিংহ (১১৫২-১১৭৩ সাধারণ অব্দ)

দ্বিতীয় বল্লাল (১১৭৩-১২২০ সাধারণ অব্দ)

দ্বিতীয় নরসিংহ (১২২০-১২৩৮ সাধারণ অব্দ)

সোমেশ্বর (১২৩৩-১২৬৭ সাধারণ অব্দ)

তৃতীয় নরসিংহ (১২৫৪-১২৯২ সাধারণ অব্দ)/রামনাথ (১২৫৪-১২৯৫ সাধারণ অব্দ)

তৃতীয় বল্লাল (১২৯১-১৩৪২ সাধারণ অব্দ)/বিশ্বনাথ (১২৯৫-১৩০০ সাধারণ অব্দ)

তথ্যসূত্রঃ

১. Kamalika Bose & George Michell, The Hoysala Legacy – Belur, Halebidu, Somnathpura, Deccan Heritage Foundation, Jaico Publishing House, 2019.

২. Gerard Foekama, A Complete Guide To Hoysala Temples, Abhinava Publications, 1996.

৩. Lalit Chugh, Karnataka’s Rich Heritage, Art and Architecture – From Prehistoric Times to the Hoysala Period, Notion Press. 2016.

৪. Dr. Suryanath U. Kamath, A Concise History of Karnataka, MCC Publications Bangalore, 2022.

৫. K. A. Nilkanta Sastri, The Illustrated History of South India – From Prehistoric Times to the Fall of Vijaynagar, Oxford University Press, 2009.

৬. Noboru Karashima, A Concise History of South India – Issues & Interpretation, Oxford University Press, 2014.

৭. John Keay, India: A History from the Earliest Civilisations to the Boom of the Twenty-First Century, Harper Press, 2010.

খুব ভালো লাগলো। হৈসল স্থাপত্য রীতি বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ