হোমিওপ্যাথ রবীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

চিকিৎসা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসুর মতো ছিল না। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় শুরুর আগে থেকে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র পড়েছেন ও চিকিৎসা করেছেন। আর শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পরে সেটা তাঁর আর পাঁচটা কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।

পাশ করা ডাক্তার না হয়েও রবীন্দ্রনাথ ডাক্তারি বই খুঁটিয়ে পড়েছেন। তিনি নিজের, আত্মীয় বন্ধুদের, শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ও গাঁয়ের গরিব মানুষদের নিয়মিত চিকিৎসাও করেছেন। চিকিৎসার যে পদ্ধতিটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন সেটি হল হোমিওপ্যাথি। এর সঙ্গে তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসাও করেছেন, একটু বেশি বয়সে হোমিওপ্যাথ খানিকটা ছেড়ে বায়োকেমিক চিকিৎসার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবু চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ বলতে মূলত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথকে বোঝায়। শুধু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পরিচিতিই নয়, অ্যালোপ্যাথির ওপরে তার বিরূপতাও ছিল একেবারে প্রকাশ্য।

তাঁর কয়েকটি চিঠি ও জীবনের কিছু ঘটনা নিয়ে দু-চার কথা এ সুযোগে বলে রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছেন: “আমি আমার ডাক্তারি নিজেই করে থাকি। রোগের দুঃখটা আমাকেই ভোগ করতে হয় অথচ তার সুযোগটা অন্যে ভোগ করবে কেন?” (২৭ আগস্ট ১৯৩১)। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখেছেন: “তুমি তো জান আমি চিকিৎসা বায়ুগ্রস্ত, আমি এই শাস্ত্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলাম চিকিৎসার দৌরাত্ম প্রশমনের ইচ্ছাতে।” (২১ জুলাই ১৯২৯)। তাঁর চিকিৎসার বিচরণক্ষেত্র যে হোমিওপ্যাথি-বায়োকেমিক ও আয়ুর্বেদের মধ্যে মূলত সীমাবদ্ধ ছিল তাও জানা যায়। যেমন, ছোট মেয়ে মীরা দেবীকে তাঁর পুত্রের একজিমার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন: “তাড়াতাড়ি একজিমা সারানো ভাল নয়। সালফার ২০০ আনিয়ে দুটো বড়ি খোকাকে খাইয়ে দিস—এক মাস অপেক্ষা করে আবার খাওয়াস।” অর্থাৎ শুধু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নয়, এমন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যার মধ্যে ‘ওষুধ’টির একটিও অণু থাকবে না। এই ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ও হোমিওপ্যাথির তর্ক চলছে।

রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন তা মোটামুটি সর্বজনবিদিত। কিন্তু বারো ধরনের লবণ অত্যন্ত অল্প পরিমাণে দিয়ে সর্ববিধ রোগের যে চিকিৎসা প্রণালী বায়োকেমিক প্রণালী নামে খ্যাত তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে শেষ বয়সে যথেষ্ট চর্চা করতেন, সেটা হয়তো তত বেশি লোকের জানা নেই। হেমন্তবালা দেবীকে চিঠিতে তিনি কৈফিয়ত দিচ্ছেন: “একসময়ে বহু যত্নে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চর্চা করেছিলুম। কিন্তু রোগের লক্ষণ এবং বহু বিস্তৃত ওষুধের ফর্দের মধ্যে এত বেশি হাতড়াতে হয় যে বইগুলো এবং ওষুধের বাক্সটা বিদায় করে দিয়েছি। এখন বায়োকেমিকের আশ্রয় নিয়েছি- ফল পাই ভালো। মানসিক ক্লান্তিতে আমাকে ভুগতে হয়, তার সবচেয়ে ভালো ওষুধ Kali Phos 6x।”

আয়ুর্বেদে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল, রুচিও ছিল; অল্পস্বল্প চর্চাও করেছেন। চরক সংহিতা পড়েছিলেন; ক্ষিতিমোহন সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত আয়ুর্বেদ নিয়ে আলোচনা করতেন। তবে যেভাবে হোমিওপ্যাথি বা পরে বায়োকেমিক চিকিৎসা করতেন, আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা ততটা করেননি।

কোন্ প্রেরণাতে?

রবীন্দ্রনাথের ‘চিকিৎসাবায়ুগ্রস্ততা’ আর যাই হোক সাময়িক হুজুগ ছিল না। এর উৎস খানিকটা লুকিয়ে আছে তাঁর সেবা করার প্রবণতার মধ্যে। পত্নী মৃণালিনী দেবী দু’মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কোনও আয়া বা নার্স রাখেননি, নিজের হাতে শুশ্রূষা করেছিলেন। এ রোগশয্যাই মৃণালিনীর মৃত্যুশয্যা। আর সাধারণ দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কবির উৎকণ্ঠার কথা আমরা প্রথমেই দেখেছি। তবু মনে হয় এই মানবিক দিকটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিকিৎসা-চর্চা ব্যাপারটার পুরো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চার জন্য শুধু হৃদয় নয়, মস্তিষ্কেরও সায় থাকা চাই। কবির সেই মস্তিষ্কচর্চার একটা সংক্ষিপ্ত ছবি দেখে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

তাঁর বাড়িতে ছোটবেলায় পড়াশোনা করার ধরনটা ছিল একেবারেই অন্যরকম। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে রবীন্দ্রনাথ অস্থিবিদ্যা শিখতেন। তার দিয়ে হাড়গুলো জোড়া লাগিয়ে গড়া এক আস্ত নরকঙ্কাল তাঁদের বাড়ির স্কুলঘরে শোভা পেত। রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের ইংরেজির মাস্টারমশাই অঘোরবাবু নিজে তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন। ইংরেজি পড়ানোর ফাকে তিনি একদিন পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটি মানুষের কণ্ঠনালী বের করে তার সমস্ত কৌশল ব্যাখ্যা করলেন। ‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: “…ইহাতে আমার মনে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা-কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরা করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনো মনেও হয় নাই। কলকৌশল যত বড়ো আশ্চর্য হউক-না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড়ো নহে।” অঘোরবাবু তাঁর ছাত্রদের নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ ঘরে গিয়েছিলেন। টেবিলের ওপর শয়ান বৃদ্ধার মৃতদেহ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ বিচলিত করেনি। কিন্তু, “…মেজের ওপর একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে-দৃশ্যে আমার মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ংকর, এমন অসংগত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া-থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।” এই খণ্ড পা, বিচ্ছিন্ন কণ্ঠনালী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি কেবল দৃশ্যের বিভীষিকাজনিত অস্বস্তি নাকি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের খণ্ডবাদী দৃষ্টি নিয়ে অস্বস্তি সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার আসব।

পরবতীঁকালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান, যা চলতি ভাষায় ‘অ্যালোপ্যাথি’ নামে পরিচিত, তার পাঠ্য বই পড়েছেন এমন প্রমাণ পাইনি। তবে ‘অ্যালোপ্যাথ’দের লেখা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে বই পড়েছেন বলেই মনে হয়। শান্তিনিকেতনে ডাক্তার নিযুক্ত হন এল. এম. এফ. পাশ করা ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিয়োগের পরে শচীন্দ্রনাথকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের পদ্ধতিটা আর পাঁচটা চাকরির ইন্টারভিউ-এর মতো ছিল না, কিন্তু আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক কথাটা হল, অ্যালোপ্যাথি সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জেনে একজন আ্যালোপাথ ডাক্তারের ইন্টারভিউ নেবার মতো কাজ রবীন্দ্রনাথ করতেন বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত, শচীন্দ্রনাথকে নিয়োগ করার পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, তোমার ওষুধ আমি খাব না। কিন্তু তিনি কোনোদিন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাননি, এমন নয়।

রোগী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ছিল বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। ছোটখাটো ব্যাপারে তিনি হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই করতেন, কিন্তু সব সময়ে যে অ্যালোপ্যাথির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে পেরেছেন এমনটা নয়। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ অর্শে খুব ভুগছিলেন। লিখেছেন: “অ্যালোপ্যাথদের মতে এ রোগে অস্ত্রাঘাত ছাড়া অন্য পন্থা নেই। সেটা আমার ভালো লাগছে না। তাই ঠিক করেছি আপাতত কিছুদিন আমেরিকার ডাক্তার ন্যাসের দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাব, তাতে যদি ফল না পাই তখন অস্ত্র চিকিৎসা করালেই হবে।” আমেরিকায় গিয়ে ছ’মাস হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাতে কাজ হল না। তখন ডাচেস নার্সিংহোমে অর্শ অপারেশন করালেন। সেই চিকিৎসা কার্যকরী হয়েছিল।

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ ইরিসিপেলাসে আক্রান্ত হন, সে সময়ে প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা অচেতন-অর্ধচেতন অবস্থায় কাটান। চিকিৎসা করেন ডা. নীলরতন সরকার, অ্যালোপ্যাথি মতেই। ১৯৪১ সালে তাঁর শেষ অসুখ, শেষ চিকিৎসা। প্রস্টেট গ্রন্থি বেড়ে যাবার ফলে মূত্রনালির ওপর চাপ পড়ছিল, মূত্রত্যাগ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এ রোগের শেষে মূত্রত্যাগ বন্ধ হয়ে যাবার কথা, এবং তার ফলে বৃক্কের কাজ বন্ধ হয়ে রোগী মারা যায়। অ্যালোপ্যাথিক মতে অস্ত্রোপচার করে মূত্রত্যাগের অর্গল কেটে বাদ দেওয়াই একমাত্র উপায়। কবির চিকিৎসা প্রথিতযশা আ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের হাতে হয়েছিল। এর মধ্যেই কবি যত দিন পেরেছিলেন নিজের প্রেসক্রিপশনে বায়োকেমিক ওষুধও খেয়েছেন। খেয়েছেন কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায়ের ওষুধ ও পথ্য। একেবারে শেষ পর্যায়ে খেয়েছেন কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থের ওষুধ। ইনি কবিরাজিতে আরোগ্যের আশ্বাস দেন। রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রোপচার চাননি, এ নিয়ে তিনি ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারীর সঙ্গে খানিক তর্কও করেন। কিন্তু শেষে আস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। তখন অবশ্য ঘটনার রাশ আর রবীন্দ্রনাথের হাতে নেই। অস্ত্রোপচার করবার দিন কয়েক পরে ক্ষত সংক্রমণ ও ইউরেমিয়ায় কবির মৃত্যু হয়।

অ্যালোপ্যাথি: একাল সেকাল

‘অ্যালোপ্যাথি’ নামটা হোমিওপ্যাথদের দেওয়া। ‘অ্যালো’ অর্থ ‘ভিন্ন’ বা ‘বিরূপ’, আর ‘প্যাথি’ মানে পদ্ধতি। ‘অ্যালোপ্যাথি’ কথাটার আভিধানিক অর্থ হল ভিন্ন/বিরূপ পদ্ধতিতে চিকিৎসা। হ্যানিম্যানের মতে, অ্যালোপ্যাথরা রোগ-চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ দেন স্বাভাবিক শরীরে তা রোগ লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ ফুটিয়ে তোলে। যেমন জ্বর কমানোর অ্যালোপ্যাথি ওষুধে স্বাভাবিক শরীরের তাপমাত্রা যায় কমে। ‘হোমিও’ ‘প্যাথি’ বা ‘সম’+‘চিকিৎসা’ এমন ওষুধ দেয় যা (অধিক মাত্রায়) স্বাভাবিক শরীরে ওই রোগের মতোই লক্ষণ প্রকাশ করে। একে বলে হোমিওপ্যাথির সদৃশ-বিধান। ‘অ্যালোপ্যাথ’রা অবশ্য তাদের এই নাম মেনে নেননি। ভারতে অ্যালোপ্যাথি শব্দটা এসেছে বিদেশিদের হাত ধরে, আর কবিরাজি-হেকিমি-হোমিওপ্যাথির থেকে আলাদা করার একটা কেজো তকমা হিসেবেই নামটা জেঁকে বসছে। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমরা বিশেষ তলিয়ে বিচার করিনি।

ঊনবিংশ শতকের আগে অ্যালোপ্যাথি ‘আধুনিক চিকিৎসা’ হয়ে উঠতে শুরু করেনি। অন্যরা যেটাকে ব্যঙ্গ করে ‘বীরোচিত’ (Heroic) চিকিৎসা বলত সেটা সে সময়কার পাশ্চাত্য চিকিৎসার বড় অঙ্গ ছিল। রক্তমোক্ষণ, ফোস্কা সৃষ্টি, প্ল্যাস্টার, পুলটিস, বমি করানো, স্বেদ চিকিৎসা, ধূম্র বিশোধন, বিরেচন ইত্যাদি ছিল ‘বীরোচিত’ চিকিৎসা, তবে বীরত্ব দেখানোর দায়টা ডাক্তারের ওপরে নয়, রোগীর ওপরেই বর্তাত। এগুলো হয়তো অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার বাড়াবাড়ির নমুনা বলা যায়, তবু এরা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনায় যে কাউন্সিল গঠিত হয়, তার সেক্রেটারি ও ট্রেজারার হিসেবে ডেভিড হেয়ার কাজ করেছিলেন। ১৮৪২ সালে ওলাওঠা (কলেরা) রোগে তার দেহান্ত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ গ্রন্থে লিখেছেন: “তখন ওলাওঠা হইলে সর্বাঙ্গে ব্লিস্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গায়ে ব্লিস্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্ণে তিনি ধীরভাবে ডাঃ প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন- প্রসন্ন! আর ব্লিস্টার দিও না, আমাকে শান্তিতে মরিতে দেও।”

কলেরাতে শরীর থেকে জল ও লবণ বেরিয়ে যায়। মুখ দিয়ে জল-গ্লুকোজ-লবণের দ্রবণ খাওয়ানো হল এর প্রধান চিকিৎসা। বাড়াবাড়ি হলে শিরা কেটে স্যালাইন দেওয়া হয়। সেখানে সারা গায়ে ফোস্কা বানিয়ে রোগীকে যন্ত্রণা দিয়ে এবং ব্লিস্টারের মধ্যে দিয়ে আরও খানিক জল বার করে যে চিকিৎসা হত তাতে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হত।

সত্যি কথা বলতে কি, পাশ্চাত্যে ১৮০০ সালের আগেই অ্যালোপ্যাথি সমাজে মান্যতার আসন লাভ করেছিল, কিন্তু হোমিওপ্যাথির মতো তার ভিত্তিও ছিল অতি নড়বড়ে; অথচ অন্য সব পদ্ধতিকে হাতুড়েগিরি বলে গালি দেবার ঔদ্ধত্য সে অর্জন করেছিল। আয়ুর্বেদকেও সে ক্রমশ নেহাত মূর্খ, তুচ্ছ বলে জ্ঞান করতে শিখল। অবশ্য পরাধীন দেশের বিদ্যা তো বিলেতের বিদ্যার সমান হতেই পারে না। একজন শিক্ষিত ইংরেজের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির একটি তাকে যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত আছে তা সমগ্র প্রাচ্য দেশের সমস্ত পুস্তকে নেই, মেকলের এই উক্তি অ্যালোপ্যাথির মর্মে ক্রমশ গেঁথে গিয়েছিল। পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাইলফলকগুলি নিয়ে যে স্বল্প আলোচনা আমরা এখানে করব তখন এ কথাটা ভুললে চলবে না যে, ভারতকে মূলত ছোট ইংরেজের ক্ষুদ্র মুষ্টিভিক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। উপরন্তু, মুষ্টিভিক্ষান্নের তুচ্ছতার সঙ্গে মুষ্ট্যাঘাতের প্রাবল্যের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক থাকত।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা জীবাণুঘটিত ছোঁয়াচে রোগের ব্যাপারে প্রথম বড় সাফল্যের মুখ দেখে। ১৭৯৮ সালে এডওয়ার্ড জোসেফ লিস্টার নির্বীজ শল্যচিকিৎসার গোড়াপত্তন করেন। রবার্ট কখ্ টিবি রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন ১৮৮২তে, তার পরেই ১৮৮৫তে লুই পাস্তুর আবিষ্কার করেন জলাতঙ্কের টিকা। আর ঘরের কাছে রোনাল্ড রস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে গবেষণা করে প্রমাণ করলেন আ্যানোফিলিস মশার অন্ত্রের মধ্যে দিয়ে মশার জীবাণু ছড়ায়। ১৯২২ সালে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামিন আবিষ্কার করলেন। জীবাণুনাশক (আ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল) ওষুধ আবিষ্কার শুরু হয় ১৯৪০-এর দশক নাগাদ। আমাদের নিবন্ধের জন্য জরুরি কথাটা হল, ততদিনে রবীন্দ্রনাথ দেহ রেখেছেন।

চিকিৎসা ও বাহুবল

পাশ্চাত্যের ওপর রবীন্দ্রনাথের একটা বড় অভিযোগ ছিল এই যে, তাদের গায়ের জোরটা বড্ড বেশি। সব কিছু তারা গায়ের জোরে করতে চায়। এমনকি পরের ভালো করতে গেলেও তাদের পেশিশক্তির প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে ওঠে। ভারতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজরা গায়ের জোরে ভালো করার উদাহরণ রেখেছিল।

সাহেব ডাক্তাররা বিশেষ করে কুম্ভমেলা ও পুরীর রথযাত্রাকে কলেরার উৎস হিসেবে বিবেচনা করতেন। কলেরার টিকা নিয়ে জোর-জবরদস্তি শুরু হয় ১৯১৪ সাল নাগাদ; ১৯৩০-এর এলাহাবাদ কুম্ভমেলা থেকে কলেরা রোগী ও টিকাবিহীনদের জোর করে আলাদা করা হত। গুটিবসন্তের জেনার আবিষ্কৃত টিকা দেবার ক্ষেত্রেও জোর জবরদস্তি করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে শীতলাপুজো ও আচার অনুষ্ঠানের প্রায় একটা অঙ্গ হিসেবেই একধরণের টিকা দেবার দেশীয় পদ্ধতি চালু ছিল। টিকাদারেরা গুটিবসন্তে আক্রান্ত মানুষের গুটির রস ও মামড়ি শুকিয়ে, সেটিকে টিকা হিসেবে অন্যদের দিতেন। তাতে টিকাপ্রাপকের গুটিবসন্ত রোগ হত, কিন্তু সাধারণত তা মারাত্মক হত না। জেনারের টিকার সঙ্গে এই প্রথার সংঘর্ষ বাঁধে।

প্লেগের ব্যাপারে সরকারি দমননীতি ছিল যথেষ্ট উগ্র। ১৮৯৭ সালে সরকার সারা ভারতে ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন জারি করে। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্য-তিরিশে। এই আইনে রোগ সন্দেহে পৃথকীকরণ, রোগ দুষিত সম্পত্তি নষ্ট করা, সড়ক ও রেলে যাত্রীদের পরীক্ষা ও আটক করা, বাড়ি খানাতল্লাসি করা, এমনকি বাড়ি ভাঙ্গার অধিকারও সরকারের ছিল। এর ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। কলকাতা শহরে মেথর, ভিস্তিওয়ালা ও মজুররা ধর্মঘট করলে নারকীয় অবস্থা তৈরি হয়। লোকে দলে দলে কলকাতা ছেড়ে পালাতে থাকে। প্লেগের চাইতে সরকারি ‘পিলেগ গাড়ি’র আতঙ্ক বেশি হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্রের লেখায় তার জীবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ ভারতে গায়ের জোরে ভারতীয়দের ভালো করার চেষ্টা আসলে ছিল ভারতে অবস্থিত ইউরোপিয়দের যে কোনও মূল্যে বাঁচানোর প্রচেষ্টা, একথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থার দর্শনের মধ্যেই বলপ্রয়োগের বীজ লুকিয়ে আছে কিনা, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই কঠিন। মানুষের ওপর বলপ্রয়োগ করে যে চিকিৎসা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের তা মনে ধরেনি। রবীন্দ্রনাথে এদেশী প্রজাদের ওপরে রাজা ইংরেজের বলপ্রয়োগে সাহায্যকারী ভূমিকাতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার প্রয়োগ দেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, শরীরের মধ্যে অসুখকে আলাদা করে চিহ্নিত তাকে আক্রমণ করা ছিল এই চিকিৎসাব্যবস্থার দর্শনের অংশ। অসুখ ও ওষুধের দ্বৈরথ সমরে শরীরকে এক নিষ্ক্রিয় মল্লভূমির পর্যায়ভুক্ত করার দর্শন রবীন্দ্রনাথকে অ্যালোপ্যাথির প্রতি বিমুখ করেছিল, এমন প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। রক্তমোক্ষণের মতো চিকিৎসার ‘আসুরিক’ প্রকরণ আর প্রজাদের ওপর দমনমূলক জনস্বাস্থ্য আইন—রবীন্দ্র-মনন হয়তো এ দুয়ের মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। তবে ১৯০২ সালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর শেষ অসুখের সময়ে তিনি হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য সব চিকিৎসা সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশ্য রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা রোগ পারেনি বলেই তিনি স্ত্রীর অসুখে হোমিওপ্যাথিতে পুরো আস্থা রাখতে বাধ্য হন। তারপরে তাঁর মনোভাবে এই কঠোরতা কমে আসে, এবং ‘প্রয়োজনীয় উৎপাত’ হিসেবে তিনি অ্যালোপ্যাথিকে একরকম মেনে নেন।

হোমিওপ্যাথি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ

হোমিওপ্যাথি বিশেষ প্রাচীন নয়। এই চিকিৎসা ব্যবস্থার জনক জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান (১৭৫৫-১৮৪৩)। প্রচলিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থায় পড়াশুনা করে ডাক্তার হলেন হ্যানিম্যান। কিন্তু কিছুদিন চিকিৎসা করেই তার মনে হল, রোগীদের অজানা অসুখকে অজানা ওষুধ দিয়ে তিনি চিকিৎসা করছেন, আর এভাবে তাদের ক্ষতিই হচ্ছে। তিরিশ বছর বয়স হতে না হতেই তিনি চিকিৎসা করা ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি এবং রসায়নশাস্ত্র চর্চায় লেগে পড়লেন। সিনকোনা প্রয়োগে ম্যালেরিয়া সারে। কিন্তু কেন সারে সেটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে তিনি নিজের সুস্থ শরীরে সিনকোনা প্রয়োগ করলেন এবং দেখলেন তাঁর শরীরে ম্যালেরিয়ার মতোই লক্ষণ হচ্ছে। এরকম কয়েকটা দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে রোগ-চিকিৎসার মূল নীতি হল, “সুস্থ শরীরে যে দ্রব্য নির্দিষ্ট রোগলক্ষণ উৎপন্ন করবে সে দ্রব্য অনুরূপ লক্ষণযুক্ত রোগীর রোগ সারিয়ে তুলবে।” এই হল সদৃশ-বিধান তত্ত্ব, আর সদৃশ-বিধান মেনে চলে বলে ‘হোমিও’-প্যাথি। ‘হোমিও’ কথাটার অর্থ হল ‘সদৃশ’।

সদৃশ-বিধান তত্ত্ব প্রণয়নের পর হ্যানিম্যান বললেন, রোগ লক্ষণ ফুটে বেরবে এমন মাত্রায় প্রযুক্ত ওষুধ হল বিষবৎ। একে লঘু করতে হবে। আর নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ঝাঁকিয়ে লঘু করলে ওষুধের বিষগুণ চলে যাবে, কিন্তু এর রোগ সারানোর ক্ষমতা কমবে না; বরং সে ক্ষমতা বেড়ে যাবে। হ্যানিম্যানের মতে, অসুখ বাইরে থেকে আক্রমণকারী কোনও জিনিস নয়, বরং তা সম্পূর্ণ জীবের একটা অংশ। অসুখ হল ‘জীবন-শক্তি’র বিঘ্ন সঞ্জাত ব্যাপার।

রোগের ‘জীবন-শক্তি’ তত্ত্ব বা রোগ সারানোর সদৃশ-বিধান তত্ত্ব হলো হোমিওপ্যাথির প্রাথমিক স্বীকার্য, তা স্বতঃসিদ্ধ, এদের প্রশ্ন করা চলে না। ওগুলো নিয়ে রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও পরবর্তীকালে প্রাণরসায়নশাস্ত্রে এ নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ ধরনের ‘স্বতঃসিদ্ধ’ বিনা বিচারে মেনে নেওয়াটা বিজ্ঞানের সাধারণ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং তার মিলটা যেন ধর্ম, সংস্কার বা জ্যোতিষের সঙ্গেই বেশি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গোল বাধল ওষুধের লঘূকরণ বা হোমিওপ্যাথির ভাষায় যা হল শক্তিবৃদ্ধিকরণ, তা নিয়ে।

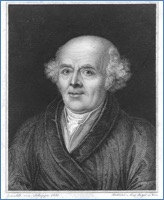

স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

স্বয়ং হ্যানিম্যান যে লঘূকরণ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন তা হল 30C। এইরকম লঘূকরণ আজকের হোমিওপ্যাথরাও ব্যবহার করেন। বলা হয়, যত লঘু দ্রবণ তত তা শক্তিশালী। হ্যানিম্যান যখন জার্মানিতে বসে হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব রচনা করছেন, তখন ইতালিতে আমাদেও আ্যাভোগাড্রো ১৮১১ সালে এক তত্ত্বপ্রকল্প পেশ করলেন। তত্ত্বপ্রকল্পের সার কথাটা হল এইরকম। যে কোনও পদার্থের আণবিক গঠন জানা থাকলে, নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই বিশুদ্ধ পদার্থের মধ্যে অণুর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব। তাত্ত্বিক কচকচি বা দুরূহ গণিতে যাচ্ছি না। ৩২ গ্রাম অক্সিজেন বা ১২ গ্রাম কার্বন, এদের প্রতিটার মধ্যে ৬-এর পিঠে ২৩টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা হয়, প্রায় তত সংখ্যক অণু আছে। সংখ্যাটা বিশাল সন্দেহ নেই, কিন্তু অসীম নয়। আমাদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হল, এ সংখ্যা হোমিওপ্যাথিক লঘূকরণের তুলনায় ছোট হতে পারে। ফরাসি পদার্থবিদ জ্যঁ পেরি ঊনবিংশ শতকের শেষে আ্যাভোগাড্রোর তত্ত্বপ্রকল্পের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ব্যাখ্যা দিলেন এবং ১৯০৯ সালে সংখ্যাটার নাম দিলেন ‘আ্যাভোগাড্রো সংখ্যা’। তার আগে থেকেই আ্যাভোগাড্রো তত্ত্বপ্রকল্প আর প্রকল্পের স্তরে নেই, তা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের এক স্বীকৃত সত্যের স্থান পেয়ে গেছে।

এটা জানা আছে, পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণার মধ্যে তার ধর্ম বজায় থাকে তা হল অণু। অণুকে ভেঙে টুকরো করা যায়, কিন্তু তাকে ওই পদার্থ আর বলা যাবে না। জলের অণুকে ভেঙে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, তারা আলাদা জিনিস, তাদের মধ্যে জলের বৈশিষ্ট্য নেই। হ্যানিম্যান ব্যবহৃত ওষুধের 30C (বা 60x, এ দুটো একই লঘূকরণ, লেখার কায়দাটা খালি আলাদা) দ্রবণে ‘ওষুধ’ জিনিসটা লঘুকৃত হচ্ছে। ১-এর পিঠে ৬০টা শূন্য বসালে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তত ভাগ দ্রবণে মাত্র একভাগ ‘ওষুধ’, বাকিটা জল বা অ্যালকোহল। হোমিওপ্যাথিতে ‘ওষুধ’ (‘ওষুধ’ না বলে ‘রেমিডি’ বলাটা রীতিসম্মত) হতে পারে বহুবিধ জিনিস, যেমন, আর্সেনিকের অক্সাইড, সাপের বিষ, সাধারণ খাদ্যলবণ, আফিং বা হাঁসের যকৃৎ। তা এই ‘রেমিডি’টি যাই হোক, 30C লঘূকরণের পরে এক শিশি হোমিওপ্যাথি ওষুধে রেমিডির একটি অণুও থাকবে না।

মোট কথাটা হল এই যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ভিত্তিতে যদি কিছুমাত্র সত্য থেকে থাকে তো হোমিওপ্যাথির শক্তিশালী ওষুধে আদি ওষুধ বা ‘রেমিডি’-র অণু একটিও নেই। কম শক্তিশালী, অর্থাৎ কম লঘুকৃত (১০C, অর্থাৎ ২০x) ওষুধে হয়তো আদি ওষুধের অণু আছে, কিন্তু সেটা কাজ করে কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ওষুধ কাজ করে কিনা, সেটা দেখার জন্য হোমিওপ্যাথি বিশেষ পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখেন। কিন্তু সেই পরীক্ষা করার জন্য রেমেডি বা ওষুধকে কোনও রোগীর ওপর প্রয়োগ করা হয় না।

ওষুধ বাছাইয়ের জন্য হোমিওপ্যাথরা যেটা করেন তার নাম ‘প্রুভিং’। তাতে প্রথমে ধরে নেওয়া হয়, যে ‘রেমিডি’ বাছা হবে সেটা সুস্থ ব্যক্তির দেহে যদি কোনও রোগলক্ষণ সৃষ্টি করে, তাহলে (লঘুকৃত দ্রবণে) সেই ‘রেমিডি’, অনুরূপ লক্ষণসমূহ বর্তমান এইরকম রোগকে সারিয়ে তুলবে। সুতরাং ‘রেমিডি’ শনাক্ত করার জন্য ‘রেমিডি-পদপ্রার্থী’ বস্তুটিকে রোগীর দেহে প্রয়োগ করা হয় না, প্রয়োগ করা হয় সুস্থ মানুষের দেহে। তার শরীরে রোগলক্ষণ কী ফুটে উঠল তার গোত্রবিচার করে রেমিডি পদপ্রার্থীকে পূর্ণ রেমিডি পদে গণ্য করা যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে ওষুধ বাছার পদ্ধতিতে হোমিওপ্যাথির আপাত-সাদৃশ্য এখানেই যে, উভয় পদ্ধতিতেই প্রয়োগ করে ফল যাচাই করা হয়। এই আপাত-সাদৃশ্য বিভ্রম ঘটায়। হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ করে ফল যাচাই ব্যাপারটা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের থেকে একেবারেই উলটো। রোগীর শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করে, কার্যকারিতা প্রমাণ এখানে একেবারেই হয় না। সুস্থ মানুষের শরীরে ওষুধ রোগলক্ষণ সৃষ্টি করতে পারল কিনা, সেটাই হোমিওপ্যাথির প্রয়োগ করে ফল যাচাই।

চিকিৎসাশান্ত্র ও রবীন্দ্রের পরিচয়-বিশ্ব

রবীন্দ্রনাথ ও চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে যে সব কথা এতক্ষণ বলা গেল তার একটা সার-সংকলন এবার করা যেতে পারে। সে সময়ের অ্যালোপ্যাথি ছিল মূলত মতামত-নির্ভর চিকিৎসা। চিকিৎসক ও রোগীদের অভিজ্ঞতার একদেশদর্শিতা-মুক্ত সারসংকলনের কোনও পদ্ধতি গড়ে তখনও ওঠেনি। এই চিকিৎসা ভারতে এসেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের সুবাদে, তাই চিকিৎসিত প্রজাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল কিছুটা চাপিয়ে দেওয়া, দূর থেকে সম্ভ্রম করার সম্পর্ক। অ্যালোপ্যাথি ছিল জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারি দমননীতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সহায়ক শক্তি, ফলে তার পক্ষে তখন জনগণের ‘নিজস্ব’ চিকিৎসা হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। রোগ সারানোর ক্ষেত্রেও অ্যালোপ্যাথির ভূমিকা ছিল অনেকটা বিদেশি শাসকেরই ধাঁচে। দেহের মধ্যে রোগ বনাম চিকিৎসার সংঘর্ষে জয়ী হওয়াতে মত্ত এই পদ্ধতি দেহের নিজস্ব ভূমিকার কথা প্রায়ই মাথায় রাখত না। দেহ যেন এক উপনিবেশ আর তার পটভূমিতে রোগ ও চিকিৎসা এই দুই বহিরাগতের দখলদারির লড়াই চলছে। রোগকে অঙ্গ-সংস্থানবিদ্যা (আ্যানাটমি) ও অঙ্গ-বিকারবিদ্যার (অরগ্যান প্যাথোলজি) সাহায্যে খণ্ডিত করে দেখা হত। তাই কণ্ঠনালীর রোগ ও তার চিকিৎসায় কণ্ঠনালীকে সমগ্র দেহটার চাইতে প্রায় আলাদা একটা সত্তা হিসেবে দেখাটা তখন এই চিকিৎসার ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এগুলোর কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের মনঃপুত ছিল বলে মনে হয় না।

উপরন্তু, হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদের তুলনায় অ্যালোপ্যাথি বরাবরই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর। মানুষকে তা মুক্ত করে না, বরং আরও বেশি নির্ভরশীল ও কৃপাপ্রার্থী করে তোলে। ওষুধের ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথি কারখানায় ছাঁচে ঢালা এক উৎপাদন-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। যন্ত্র-সভ্যতা ক্রমশ যন্ত্রীকে যন্ত্রপ্রায় করে তুলছে, এই সন্দেহ রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। ছাঁচে ঢালা কারখানা আর মানুষ তৈরির কল স্কুল, কলেজের ওপর তাঁর বীতরাগ সুবিদিত।

আয়ুর্বেদ অ্যালোপ্যাথির এই সমস্ত ত্রুটি থেকে প্রায় মুক্ত ছিল বলা যায়। তার ওপর আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসার সঙ্গে এই দেশের যোগ ছিল আত্মিক। এই কথা স্বীকার্য যে অধুনা ‘অ্যালোপ্যাথিক’ ব্যবস্থা যে একদেশদর্শিতা-মুক্ত চিকিৎসা-মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে তুলনীয় কোনও ব্যবস্থা আয়ুর্বেদে ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রাচীন সংকলনগুলিতে ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার গুরুত্বের কথা বারবার বলা হয়েছে। চিকিৎসক যেন নিজের ও পূর্বসূরিদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখে ওষুধ-পথ্য বিধি নির্বাচন করেন, সে উপদেশ আয়ুর্বেদে দেওয়া হয়েছে। হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব ও তথ্যের হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ অবস্থানের সুস্পষ্ট বিপরীত মেরুতে রয়েছে আয়ুর্বেদ। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে আয়ুর্বেদিক পদ্ধতি ও ওষুধগুলির গুণাগুণ বিচার করা হচ্ছিল, একটি দেশীয় নিজস্ব পদ্ধতি ও তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার, একটি অভিজ্ঞতা-নির্ভর বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব-তথ্য-ব্যবহার প্রণালী প্রস্তুতির সম্ভাবনা ক্ষীণভাবে দেখা দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ সে ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমরা দেখেছি অল্পস্বল্প আয়ুর্বেদ চর্চা করলেও তিনি মূলত হোমিওপ্যাথি ও পরে বায়োকেমিক পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? সেটা আরেকটু খতিয়ে দেখা যাক।

হোমিওপ্যাথির তত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধ সম্পর্কে কী ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? হয়তো তিনি এ দেশের আর পাঁচটা শিক্ষিত মানুষের মতোই এই বৈপরীত্য লক্ষ্যই করেননি। এও হতে পারে, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বটে হোমিওপ্যাথি ওষুধে কার্যকরী বলে কথিত যে দ্রব্যটি সেটি থাকছেই না, কিন্তু তার অভিঘাতটি পুরো অনুধাবন করেননি। হতে পারে, এ সবই হতে পারে – বিশেষ করে কবির কম বয়সে যখন তিনি বিজ্ঞানচর্চা অতটা করেননি, আর বিজ্ঞানও ততটা এগোয়নি। হতে পারে তো সবই। তবু এ কথাটা নিয়ে আমরা আর একটু ভাবব। আর ভাবতে গিয়ে আপাত অসংলগ্ন দু-একটা প্রসঙ্গ তুলব।

বিশ্বের বুদ্ধি ও যুগের দোলাচল

“যদি লক্ষ লক্ষ লোক বলে কোটি যোজন দূরে কোন বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমন্বয়ে পৃথিবীর কোন একটি প্রদেশের জলধারায় এমন আধিভৌতিক জাদুশক্তির সঞ্চার হয় যাতে স্নানার্থীর নিজের ও পূর্বপুরুষের পাপ যায় ধুয়ে, তাহলে বলতেই হবে… বিশ্বের বুদ্ধি এ বুদ্ধির সঙ্গে মিলল না।” (মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৩)। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষশাস্ত্রকে শুধু প্রবন্ধে প্রত্যাখ্যান নয়; গল্প, কবিতা, ছড়ায় উপেক্ষা করেছেন, ব্যঙ্গ করেছেন। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সন্তানের কোষ্ঠী তৈরি করিয়েছেন, হয়তো সাংসারিক রীতি হিসেবেই। গণৎকারদের হাত দেখিয়েছেন। সবই কি খেলাচ্ছলে? ব্যক্তিজীবনে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রকে পুরো অবিশ্বাস করেছেন, এমন নজির পাওয়া শক্ত। অথচ তিনি লেখার ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রকে সরাসরি ভুল বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। কেন? এর একটা উত্তর হল, জ্যোতিষশাস্ত্র অভিজ্ঞতার ধোপে টেকে না, বিজ্ঞানের সত্যের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

কিন্তু এ কেবল বিষয়গত উত্তর, যে উত্তর ঘটনাচক্রে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর বিষয়ীগত উত্তরটা বলে, রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষকে মেনে নিতে পারতেন না কারণ, এই শাস্ত্র সদা বিপদে মোরে রক্ষা কর এই প্রার্থনা করে, আর তা করে অতি স্থূলভাবে। যে রবীন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করতে গিয়েও বলতে ভোলেন না, “দুঃখ নিজেদের শক্তিতে দূর না করতে পারলে বাইরের সাহায্যকারী বন্ধু আসলে তোমার শত্রুই, কেননা তোমার অভাব, তোমার দুর্বলতাকে সে চিরস্থায়ী করে তোলে”, সেই রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষকে মানতে পারেন না। বোধকরি দেহের নিষ্ক্রিয় ভূমিতে দাঁড়িয়ে ওষুধ দিয়ে ‘বহিরাগত’ রোগ জয় করার শাস্ত্র অ্যালোপ্যাথিকেও নয়।

কিন্তু হোমিওপ্যাথি তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর বোধ কি মেলে? বোধহয়। হোমিওপ্যাথির তত্ত্ব বিপদে আত্মশক্তিকে জয় করার কথা বলে। বলে বিপদ বা অসুখ বহিরাগত কোনও দ্বিতীয় সত্তা নয়, অসুখ হল দেহেরই নিজস্ব প্রবণতা। দেহের প্রবণতাকে বদলাতে পারে কেবল দেহের নিজস্ব প্রাণশক্তি। ওষুধ হল সেই প্রাণশক্তিকে জাগানোর জীয়নকাঠি, সে নিজে যোদ্ধা নয়।

আমার রবীন্দ্রনাথ নির্মাণে কবির এই বিষয়মুখী হোমিও-চিন্তাকে আমি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করছি। রবীন্দ্রনাথ এভাবে হোমিওপ্যাথির তত্ত্বটি গ্রহণ করতে পারেন। পাঠক খেয়াল রাখুন, বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত্যের কথা যারা বলেন সেই যুক্তিবাদীরা কিন্তু হোমিওপ্যাথকে এভাবে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের সমস্যা পুরো কাটছে কই?

পরিণত বয়সে তিনি বই লিখলেন “বিশ্বপরিচয়” (১৯৩৭)। তাতে বিজ্ঞানের একেবারে নতুন তত্ত্ব, নতুন তথ্য, নতুন প্রশ্ন কবি লিখে দিলেন। প্রোটন-নিউট্রন, তাদের বেঁধে রাখে যে জোরালো কেন্দ্রীয় বল, ইলেকট্রনের ঘূর্ণন—বিজ্ঞানের একেবারে নতুন এই কথাগুলো তিনি লিখলেন। এ হেন রবীন্দ্রনাথ আ্যাভোগাড্রো সংখ্যা জানতেন না এটা হতে পারে না। এই সংখ্যা হোমিওপ্যাথির লঘূকরণ তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তিটা ধসিয়ে দেয়, সেটা বুঝতেন না, তাও সম্ভব নয়। তিনি জানতেন, যে ‘সালফার ২০০’ তিনি ওষুধ হিসাবে দিচ্ছেন তাতে হোমিওপ্যাথি তত্ত্বসিদ্ধ রেমেডি সালফার দ্রব্যটি নেই। তাহলে?

হয়তো তিনি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতের ভৌত-বিজ্ঞান ও রসায়নের কোনও তত্ত্ব এর উত্তরটা জুগিয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-বিশ বছরে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত মৌলিক রকমের ওলটপালট হয়েছিল। এতদিনকার চলে আসা সব ধারণা একেবারে গোড়া ঘেঁষে উপড়ে গিয়েছিল। এই বদল দর্শনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। নিউটনিয় শাশ্বত স্থান, যা দার্শনিক কান্টের ভাবনায় ছিল পূর্বত সিদ্ধ, আইনস্টাইনিয় স্থান-কাল তাকে নাকচ করল। আপেক্ষিকতাবাদের এই স্থান-কাল আবার ‘বাঁকা’। স্থান-কালের এই বক্রতা মানুষের সহজাত বোধের বিরোধী, গণিতের ভাষা ছাড়া মানুষ তাকে ধরতে পারে না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অদ্ভুত সব কূটাভাসের জন্ম দিতে লাগল। এত কিছুর ফলে সমসাময়িক দর্শনশাস্ত্র বাস্তবতার চরিত্র সম্পর্কে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হল যা নিয়ে আগেকার দার্শনিকেরা স্বপ্নেও ভাবতে রাজি ছিলেন না।

সেই আপন বেগে পাগলপারা সময়ে এমন আশা করা সম্ভব ছিল যে, দ্রবণে না-থাকা হোমিও ওষুধটির গুণ, চেশায়ার বিড়ালের হাসির মতই, থেকে যায়। কীভাবে তা থেকে যায়, তা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি বটে, কিন্তু সে আবিষ্কার ভবিষ্যতের গর্ভে আছে। আজ অবশ্য তার ৭০-৮০ বছর পরে বহু প্রতিশ্রুতিময় হোমিও-কার্যকারিতার তত্ত্বের অপমৃত্যুর ফলে সে প্রত্যাশা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সর্বোপরি, হোমিও ওষুধ তার কার্যকারিতার যথাযথ প্রমাণ রাখতে পারেনি। ওষুধ কাজ করে, এটা দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করতে পারলে কেমন করে তা কাজ করে সে প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত। কিন্তু তা হয়নি। হোমিওপ্যাথি তার কার্যকারিতার জোরে পদার্থবদ্যা-রসায়নবিদ্যাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত, ওহে মশাইরা, ঘটনাটা আমি ঘটিয়ে দিয়েছি, এস দেখি, এর ব্যাখ্যা দিয়ে যাও। কিন্তু ঘটনাটা ঘটানোর ক্ষমতাতেই হোমিওপ্যাথির ঘাটতি প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তবে সে বর্তমান সময়ের কথা, রবীন্দ্রনাথের সময়কার কথা নয়। বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর বাজি ধরা কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। তবু, স্রেফ তর্কের খাতিরেই আসুন আরেকটা সম্ভাবনা ভাবি। এ জন্য দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আপাত-বিপরীত জায়গা থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখব। এক হল আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের আলাপচারিতা। দুই হল, তাঁর প্ল্যানচেট চর্চা। দুটি বিপরীত মেরুর ঘটনা। কবির জীবনে খুব কাছাকাছি সময় এ দুটো ঘটনা ঘটেছিল।

রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন ও প্ল্যানচেট

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ

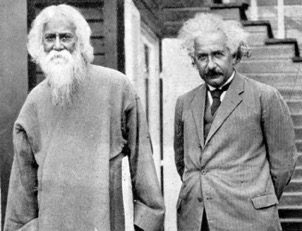

আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছিল, কথাও হয়েছিল বিস্তর। সে কথা শুধু সৌজন্য বিনিময় নয়, দু-পক্ষের ভাব-বিনিময়। ১৯৩০ সালে প্রথম সাক্ষাৎকারে কথা হয়েছিল বিজ্ঞান ও বাস্তবতার স্বরূপ নিয়ে। আলোচনায় ‘অ-বৈজ্ঞানিক’ রবীন্দ্রনাথ মোটেই অবাক শ্রোতার নির্বাক ভূমিকায় ছিলেন না। উপরন্তু, কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিশেষ ব্যাখ্যা যে পর্যবেক্ষককে গুরুত্ব দেয়, বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিষয় হিসাবে বিজ্ঞানের সত্যকে যে তা প্রশ্নায়িত করে, কবি সেটা ভালই বুঝেছিলেন। একসময় তিনি যেন আপাত-অসংলগ্ন ভাবেই বললেন:

“অন্তত যাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলা হয়, এবং যা যুক্তি ও মনন দ্বারা বোঝা যায়, সেটা মানবিক ব্যাপার। ভারতীয় দর্শনে পরম সত্যকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম, যা পরম সত্য, এবং যাকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মন ধারণ করতে পারে না বা বর্ণনা দিতে পারে না। ব্যক্তিকে অনন্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ লীন করে দিতে পারলে তবেই এর উপলব্ধি সম্ভব। কিন্তু এইরকম সত্য বিজ্ঞানের সত্য হতে পারে না। আমরা যে [বিজ্ঞানের] সত্যের আলোচনা করছি তা হল বহিরাকৃতির সত্য, বা বলা যায় মানুষের মননে যা সত্য বলে প্রতিভাত হতে পারে সেই সত্য। এ সত্য মানবিক, সুতরাং এ হল মায়া বা বিভ্রম।”

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। তবে সেটা ছাড়া অন্য সত্যও আছে। ব্যক্তি মানুষ তা বুঝতে পারে না, কিন্তু মানুষের সামগ্রিক চেতনায় (কবি যাকে ইউনিভার্সাল ম্যান বা ইটারনাল ম্যান বলেছেন) এ সত্যের প্রতিফলন পড়ে।

এবার প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে আসি। ১৮৮০-৮১ সালেই তরুণ রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেট করেছেন। আর ১৯২৯ সালে পরিণত বয়সের কয়েকটা দিন এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় তাঁর সঙ্গে মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা উমাদেবীর (ডাকনাম বুলা) যোগাযোগ হয় ও তিনি জানতে পারেন বুলার মিডিয়াম হবার যোগ্যতা আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পরে তাঁর সন্দেহ কমে ও তিনি বুলার সাহায্যে অনেকগুলি প্ল্যানচেট করেন। পেন্সিল থাকত বুলার হাতে। তার হাত দিয়ে লিখে আত্মারা তাদের আগমন জানান দিতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করতেন, আত্মারা বুলার পেন্সিলে উত্তর লিখতেন। কবি অবাক হতেন, কেমন করে পরিচিত মৃত ব্যক্তির আত্মারা নিজস্ব চেনা ঢঙে কথা বলতেন, আর কেমন করেই বা বুলার হাতে এমন কথা বেরত যা তার জানার কথা নয়। কিন্তু আত্মার বকলমে বুলা কোনও বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্ভুল ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেনি। মানবী-বুলার ক্ষমতার বাইরে কিছুও সে আত্মার বকলমে করে দেখাতে পারেনি। যেমন বুলা ছবি আঁকতে পারত না, তার হাতের পেন্সিলে আত্মারাও কখনও ছবি আঁকেনি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলছিলেন। প্ল্যানচেট চর্চা খুব বেশি দিন চলেনি, তবু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসের ভাগটা বোধহয় জোরদার ছিল। দশ বছর পরে ১৯৩৯-এ তিনি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন, “যা systemically proved হবে না তাতেই অবিশ্বাস। কটা বিষয় প্রমাণ হয়েছে সংসারে? তাছাড়া এমন কিছু থাকা খুবই সম্ভব, যা প্রমাণ হয়নি, হতে পারে না। কারণ তা সব মানুষের জ্ঞানের গম্য নয়। ..দৈবাৎ কোনো কোনো মুহূর্তে কোনো কোনো বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে তার এতটুকু প্রকাশ হয়, কিন্তু প্রমাণ করবার জন্যে কোনো স্থূল চিহ্ন রেখে যায় না। এই তো বুলা কিরকম করে সব লিখত বলতো? …ও কেন মিছে কথা বলবে? এমন সব কথা বলেছে যা ওর বিদ্যাবুদ্ধিতে কখনো সম্ভব নয়…” (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, মৈত্রেয়ী দেবী)।

হোমিওপ্যাথি: বিশ্বাসের পথ

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের উৎসাহী ছাত্র ছিলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সত্যকে তিনি চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন, এমন নয়। তাঁর কাছে বিজ্ঞান ছিল সত্যে পৌছনোর কিছু সিঁড়ি। বিজ্ঞানের সিঁড়িগুলো সত্য, এবং প্রমাণ-নির্ভর সত্য; বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের মূঢ়তার শৈথিল্য থেকে রক্ষা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাও এখানে; বিজ্ঞান ততটুকুই বিস্তৃত যতটুকু প্রমাণের গণ্ডিতে বাঁধা যায়। বিজ্ঞানে শেষ সত্যের কথা বলা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই তা একটা পর্যায়ের পর মানুষের অনুভবকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কেননা বিজ্ঞান আর যাই হোক গোটা মানুষের চাইতে বড় নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে দিলে যে পথ ধরতে হয় তা তো মানুষের কল্পনা মাত্র। তা হতে পারে, তাতে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ নেই, কেননা বিজ্ঞানের সত্যও তো শেষ বিচারে মানবিক সত্য, যেমনটা তিনি আইনস্টাইনকে বলেছিলেন। বিজ্ঞানের সীমারেখা ছাপানো সত্যের কল্পনাতেও তবু লাগাম পরানোর দরকার আছে, আর সেই লাগাম হল ব্যক্তি মানুষের সাধনা, তার ‘চিরকালীন মানুষ’ হয়ে ওঠা। কমন ম্যান নয়, ইটারন্যাল ম্যান। তার সঙ্গে পরম সত্য বা ব্রহ্মের একপ্রকার যোগ আছে। যোগটা যে ঠিক কী তা যুক্তিতর্কের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গানের ভাষায় ছবির ভাষায় হয়তো বা তার মূর্ছনা ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রের হোমিওপ্যাথি চর্চাকে তাই আঁটোসাঁটো যুক্তির বিচারে দেখতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবু তার ভাবনাগুলি বিশ্বাসের যে সব উল্লম্ফন দাবি করে সেগুলোকে সাজানো যেতে পারে।

প্রথমত, সত্য জিনিসটা বিজ্ঞানের একচেটিয়া নয়। সত্য সহজবোধ্য এমনও নয়।

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞানের আওতার বাইরে যে সব সত্য আছে তাদের অনুভবে আনা যায়, কিন্তু অনুভবীর স্তরভেদ আছে। মূঢ়ের অনুভব তাকে ঠকায়, কিন্তু ‘চিরন্তন মানুষ’-এর কাছাকাছি যার অনুভূতি তার অনুভবে সত্য অনেকটা ধরা দেয়।

তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ‘চিরন্তন মানুষ’-এর অনুভব অনেকটা ধরতে পারেন। যদিও তার মাঝে মধ্যে সংশয় হত, হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে তিনি এ সংশয় প্রায় কাটিয়ে উঠেছিলেন।

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক সত্যের বাইরে জিনিস ও শক্তিগুলি যত খুশি সূক্ষ্ম হতে পারে। প্ল্যানচেট মিডিয়াম বুলার ওপর ক্রিয়াশীল আত্মার কোনও বাস্তব রূপ সম্ভব নয়। সেই আত্মার ভর, শক্তি ইত্যাদির পরিমাপ করা পদার্থবিজ্ঞানের অসাধ্য। একবার এইটুকু মেনে নিলে, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে অণুর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি তার গুণে হানি ঘটায় না।

পঞ্চমত, যদিও এইসব বিজ্ঞান-সীমা-ছাড়ানোর জিনিসগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম, এদের নিজস্ব জগতটাও একেবারে আলাদা, তবু তাদের বেশ সহজ পদ্ধতিতেই কাজে লাগানো যায়। যেমন, বুলার অনুভূতিশীল মন ও রবীন্দ্রনাথের একাগ্র উৎসাহ। যেমন, হোমিওপ্যাথি দ্রবণ তৈরিতে ক্রমাগত লঘূকরণের সঙ্গে ঝাঁকুনি। এই পঞ্চম উল্লম্ফনটি সত্যিই বড় বেশি দূরকল্পনা বলে মনে হয়। মনে হয়, আদিম মানুষের টোটেম বা জাদু বিশ্বাসের সঙ্গেই এর মিল বেশি।

এই হল রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথি বিশ্বাস ও হোমিও চিকিৎসা সম্পর্কে আমার শেষ ধারণা। তবু শেষেরও শেষ থাকে। রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, প্ল্যানচেটে তিনি যে সব কথা শুনতে চাইছেন, সেটাই কি আসছে আত্মার বলা কথাগুলোর মধ্যে? আমাদের ভাষায়, তাঁর সন্দেহ জেগেছিল, আত্মা কি তাঁর নিজের মনেরই প্রোজেকশন?

একইভাবে, হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে তার অনুভবের সত্যতা নিয়ে কি মনে সন্দেহ জেগেছিল? শেষ বয়সে হোমিওপ্যাথির সব বই বিলিয়ে দিয়ে যে বায়োকেমিক চর্চা করেছিলেন তার ব্যাখ্যা শুধু কি এই যে, অজস্র রোগলক্ষণ আর ওষুধের জটিলতা তিনি আর সামলাতে পারছিলেন না? নাকি, বায়োকেমিকে অনেক কিছু হোমিওপ্যাথির মতো হলেও, তার ওষুধে কিছুটা বাস্তব পদার্থ থাকে?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ডাকতে হবে খোদ রবীন্দ্রনাথকেই।

চিত্র পরিচিতি

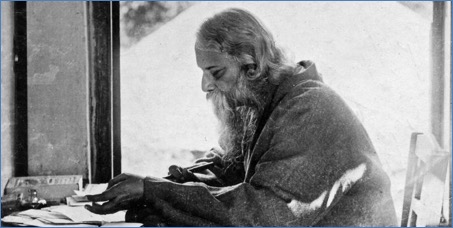

১) আঁকার ডেস্কে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩২

২) স্যামুয়েল হ্যানিম্যান

৩) রবীন্দ্রনাথ ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ১৯৩০

তথ্যসূত্র

১) হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ২৭ আগস্ট ১৯৩১

২) হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ২১ জুলাই ১৯২৯

৩) জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী

৫) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৩

৬) বিশ্বপরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৩৭

(লেখকের কথাঃ ২০১১ সালে ‘একক মাত্রা’ পত্রিকায় এই লেখাটির একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তারই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ।)