আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা ও সমাজ রাজনীতি

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকেই পৃথিবীর নানা অঞ্চল, সমুদ্র, দ্বীপ, নতুন মহাদেশ সম্পর্কে জানাবোঝা বাড়তে থাকে ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের অভিযানগুলির হাত ধরে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ লগ্ন থেকেই এই অভিযানগুলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং ষোড়শ শতকে এই অভিযান ও বাণিজ্যের সূত্রে বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের মধ্যে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। নৌ অভিযান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে নানা নতুন আবিষ্কার হতে থাকে, নৌ সমরবিদ্যাকেও ঢেলে সাজানোর দরকার পড়ে। পৃথিবীর মানচিত্র ও সমুদ্রচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান বস্তুগত প্রয়োজনের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে বেশি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রযুক্তি হাতে এসে যায় গুটেনবার্গ এর ছাপাখানা আবিষ্কার (১৪৪০ খ্রিঃ) ও তার অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন সমুদ্র অভিযানগুলি পূর্ণ মাত্রায় চলছে ও নতুন নতুন তথ্য ও পর্যবেক্ষণ হাতে আসছে, তখন দর্শনের জগতেও একটা মৌলিক বদল আনলেন ফ্রান্সিস বেকন। অ্যারিস্টটলের ধারণা ও নির্ধারণবাদভিত্তিক দর্শনের জায়গায় বেকন বললেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যে উপনীত হবার কথা। এটাই ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মূল ভিত্তি।

এই নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু বাইরের জগৎ সম্পর্কেই যে প্রযুক্ত হল তা নয়, মানব দেহের গঠন বিচার নির্ভর চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা গেল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইতালিয়ান চিকিৎসক জাকোপো বেরেঞ্জারিও আনাটোমিয়া কার্পি নামে প্রথম অ্যানাটমির নতুন ধরনের বই প্রকাশ করলেন, যা ছিল অঙ্গসংস্থান ব্যবচ্ছেদের বহু চিত্র সমন্বিত। ষোড়শ শতকে ইতালিয় অ্যানাটমিবিদ বার্তোলেমিউ ইউস্তেচি প্রধান অঙ্গগুলির শরীরী সংস্থানের প্রায় নিখুঁত ছবি আঁকেন, তবে তা ১৭১৪ সালের আগে প্রকাশিত হয় নি। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালিয় শল্যচিকিৎসক মাত্তেও কলম্বো রক্তসঞ্চালন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। আন্দ্রেস ভেসালিয়াস এইসময়ে অ্যানাটমি ও ওষুধের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ সাধন করেন। তাঁর সচিত্র দি হিউমানাই কর্পোরিস ফেব্রিকা বা অন দ্য স্ট্রাকচারস অব হিউম্যান বডিজ নামক অসামান্য বইটি প্রকাশিত হয় ১৫৪৩ সালে। ঠিক ঐ বছরেই কোপারনিকাসের যুগান্ত সৃষ্টিকারী ‘অন দ্য রিভোলিউশনস অব হেভেনলি বডিস’ বইটিও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুনিয়ায় আরেকটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ ঘটে যখন রক্ত সংবহন বিষয়ে উইলিয়াম হার্ভের (১৫৭৮ – ১৬৫৭) তিরিশ বছরের পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কাজটি প্রকাশিত হয়। হৃৎপিণ্ডের পাম্পের মধ্যে দিয়ে যে সারা শরীরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে এই কাজটি তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ডেনমার্কের চিকিৎসক নিকোলাস স্টেনো দেখান যে হৃৎপিণ্ড বিভিন্ন মাসল এর সমন্বয়ে তৈরি। সেইসঙ্গে তিনিই প্রথম বলেন হৃদপিণ্ডের দুটি আলাদা প্রকোষ্ঠ ও পাম্পের কথা।

ষোড়শ শতাব্দীতে খানিকটা নিভৃতেই পোলিশ বিজ্ঞানী কোপারনিকাস (১৪৭৩ -১৫৪৩) বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ করেন এবং সিদ্ধান্তে আসেন যে পৃথিবী কেন্দ্রিক টলেমি কথিত ব্রহ্মাণ্ডের মডেলটিকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং সূর্যকেন্দ্রিক এক মডেলের কথা ভাবতে হবে। কোপারনিকাশ অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় এইসব ‘বিপ্লবী’ চার্চবিরোধী কথাবার্তা প্রকাশ করার সাহস পান নি। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকাশচিন্তা ধীরে ধীরে সামনে আসে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ডেনমার্কের এক বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬ – ১৬০১) আকাশ পর্যবেক্ষণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৫৬০ সালে একটি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। টাইকো ব্রাহে তখন পনেরো বছরের এক কিশোর। এই গ্রহণ ব্রাহের কিশোর মনে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তিনি মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি একটি সুপারনোভা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ডেনমার্কের রাজা ব্রাহেকে একটি দ্বীপ উপহার দেন ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত যন্ত্রপাতির জন্য অর্থসাহায্য করেন। বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে কিছু বিতর্কের প্রেক্ষিতে টাইকো ব্রাহে চলে আসেন চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগে। সেখানেই স্থাপন করেন তাঁর পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সহকারী হিসেবে যোগ দেন যুগান্তকারী জার্মান নক্ষত্রবিদ জোহান কেপলার (১৫৭১ -১৬৩০)। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে টাইকো ব্রাহের মৃত্যুর পর তিনি মহাকাশ গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান। গ্রহগুলির পরিভ্রমণ পথ সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা দেওয়া তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। এই সংক্রান্ত কেপলারের তিনটি সূত্র মহাকাশ গবেষণায় যুগান্তকারী কীর্তি বলে গণ্য হয়। প্রথম সূত্রে কেপলার বলেন প্রতিটি গ্রহই উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয় সূত্রটি ছিল এই সূর্য প্রদক্ষিণের গতি সম্পর্কে। এই সূত্র দুটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৬০৯ সালে। তৃতীয় সূত্রটি ১৬১৯ সালে প্রকাশিত। এটি প্রদক্ষিণের গতি ও প্রদক্ষিণ পথ এর মধ্যে সম্পর্কসূত্রটি ব্যাখ্যা করে।

কেন গ্রহগুলি এভাবে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না, সেই সম্পর্কেও কেপলার ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক দিশায় তিনি এগোতে পারেন নি সে সময়। তাঁর মনে হয়েছিল সূর্যের কোনও চৌম্বকীয় শক্তিই হয়ত গ্রহগুলিকে কক্ষপথে ধরে রেখেছে। পরে নিউটন দেখান এর কারণ হল মহাকর্ষ, কোনও চৌম্বক শক্তি নয়।

মহাকাশ বিদ্যার এইসব তাত্ত্বিক অগ্রগতি যা কোপারনিকস থেকে কেপলারের হাত ধরে হচ্ছিল, তাঁকে নিজ আবিষ্কৃত দূরবীনের সাহায্যে প্রমাণ করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪ – ১৬৪২)। অনেকেই তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলে মনে করেছেন। চার্চ ও ধর্ম তথা পুরনো ভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞান ও আধুনিক ভাবনার দ্বন্দ্বের প্রতিমূর্তি হিসেবে বিজ্ঞানের এলাকার বাইরেও ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি বহু আলোচিত। তাঁকে নিয়ে জার্মান নাট্যকার বের্টোল্ড ব্রেখটের নাটক ও বাংলায় শম্ভু মিত্রের অংশগ্রহণে ও নির্দেশনায় তাঁর বিখ্যাত অভিনয়ের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যায়।

গ্যালিলিও শেষ জীবনে বন্দীদশা কাটালেও প্রথমদিকে তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির জন্য রাষ্ট্রের কাছে নন্দিতই ছিলেন। তাঁর পড়াশুনো তিনি শুরু করেছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রে। কিন্তু তা অসমাপ্ত রেখে তিনি অঙ্ক নিয়ে পড়াশুনো করেন এবং পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপনা শুরু করেন। বস্তুর গতি ও জাড্যধর্ম নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম দিককার কাজগুলি করেন। নিউটনের প্রথম দুটি গতিসূত্রের মূল ধারণা তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। ভারী বস্তু হালকা বস্তুর থেকে দ্রুত মাটিতে পড়বে, এই অ্যারিস্টটলীয় ধারণাকে তিনি ভুল প্রমাণ করেন হাতে কলমে দেখানো এক পরীক্ষায়।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ডাচ চশমানির্মাতা হান্স লিপারসের তৈরি দূরবীনের কথা তিনি শোনেন এবং নিজেই এক দূরবীন বানিয়ে নেন যা যে কোনও জিনিসকে তিরিশগুণ বর্ধিত করে দেখাতে সক্ষম। এই দূরবীন এরপর তিনি তাক করেন আকাশে। প্রথমে চাঁদকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলেন চাঁদের মাটি একেবারেই মসৃণ নয়, সেখানে পাহাড় ও বিশাল বিশাল গর্ত আছে। এরপর তিনি বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন, পরে যেগুলি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়। এও দেখেন সেগুলিকে পৃথিবীকে নয়, বৃহস্পতিকেই পাক খাচ্ছে। আরো নানান পর্যবেক্ষণ সূত্রে তিনি মনে করেন কোপারনিকাসের কথাই সঠিক। পৃথিবী নয়, সূর্যই রয়েছে সৌরজগতের কেন্দ্রে এবং পৃথিবীসহ গ্রহগুলি তাকেই পাক খাচ্ছে। সমসাময়িককালে কেপলারও একই ধরনের কথা বলছিলেন।

বাইবেল ও চার্চ বিরোধী এই কথাগুলি বলার জন্য গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় ও রোমে তাঁর বিচার শুরু হয়। বিচারে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জীবনের শেষ দশ বছর তিনি বন্দী অবস্থায় কাটান। শেষ তিন বছর তার মধ্যে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

গতি জাড্য ঘর্ষণ সম্পর্কে বলবিদ্যার যে নতুন সূচনা গ্যালিলিও করেছিলেন তাঁকেই চূড়ান্ত রূপ দেন সপ্তদশ শতক তথা বিজ্ঞানের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা স্যর আইজাক নিউটন (১৬৪২ – ১৭২৭)। বলবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, মহাকর্ষবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রে তিনি বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। নিউটনের গতির তিনটে সূত্র প্রায় দু হাজার বছর যাবৎ প্রচলিত অ্যারিস্টোটলীয় ধারণাকে নস্যাৎ করল। অ্যারিস্টটল মনে করেছিলেন বস্তুর এক মৌল ধর্ম হল বিশ্রাম নেওয়া। তাই কোনও গতিশীল বস্তুকে ক্রমাগত বাইরের শক্তি না জোগালে সেটি থেমে যায়। কিন্তু ধনুক থেকে ছোঁড়া তীর বা কামানের গোলা – এটা কোনও কিছুকেই ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। এর বিপরীত একটা ব্যাখ্যা মধ্যযুগে দেবার চেষ্টা করেছিলেন পারসিক বিজ্ঞানী ইবন সিনা এবং ফরাসী ধর্মযাজক জাঁ বুরিদাঁ। তারা বলেছিলেন গতিশীল বস্তুর মধ্যেই ভরবেগ (ইমপেটাশ) বলে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। সেটাই গতিশীল বস্তুকে চলমান রাখে। তারা একে বস্তুর অভ্যন্তরীণ ধর্ম বলে মনে করেছিলেন যা থেমে যাওয়ার সাধারণ প্রবণতার বিরুদ্ধে তাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

এখান থেকে সরে এসে গতির প্রথম সঠিক বৈজ্ঞানিক ভাষ্য দিলেন গ্যালিলিও। গৃহবন্দী দশায় তিনি ঢালু কাষ্ঠখণ্ডের ওপর গড়ানো বল নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এখান থেকেই জাড্য সংক্রান্ত ধারণাটি তিনি বুঝতে পারেন। এও বোঝেন চলমান বস্তু ও স্থিতিশীল বস্তু উভয়েই বাইরের বল দ্বারা বাধ্য না হলে তাদের নিজস্ব অবস্থানেই থাকে। গ্যালিলিওর এই পরীক্ষালব্ধ ধারণাগুলিকেই পরবর্তীকালে নিজস্ব পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গাণিতিক সমীকরণের সাহায্যে সূত্রের আকারে প্রতিষ্ঠা করেন আইজ্যাক নিউটন। তাঁর গতির প্রথম সূত্রে তিনি বলেন, বাইরে থেকে বলপ্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে ও গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলতে থাকবে। দ্বিতীয় সূত্রে নিউটন বলেন কোনও বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের হার তার ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেদিকেই ঘটে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলে সমস্ত ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে।

গতিসূত্রের মতোই নিউটনের আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার মহাকর্ষীয় শক্তি সম্পর্কে ধারণা। গ্রহগুলি কেন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে না বা এই ঘূর্ণায়মান গ্রহের পিঠের ওপর থেকেও কেন আমরা মহাশূন্যের ছিটকে যাচ্ছে না – এটা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছিল। কেপলার সূর্যের চুম্বকীয় বলের নিরিখে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। নিউটন মহাকর্ষ শক্তির ধারণা দিয়ে একে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলেন। মহাকর্ষ সূত্রে নিউটন বললেন – এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকণা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কণাদ্বয়ের ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক, এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুদ্বয়ের কেন্দ্র সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

নিউটনের আরেকটি যুগান্তকারী কাজ আলো ও তার ধর্ম সংক্রান্ত। তিনি আলোর কণাধর্মিতার কথা বলেন, তার সরলরৈখিক গতিপথের কথাও বলেন। সাদা আলো যে বিভিন্ন বর্ণের আলোকরেখার সমষ্টি, তাও তিনি প্রমাণ করেন। বস্তুতপক্ষে আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটিই ছিল নিউটনের প্রথম বৈজ্ঞানিক কাজ। তবে নিউটনের সমসাময়িক অগ্রজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক মনে করেছিলেন আলো কণাধর্মী নয়, তরঙ্গধর্মী। আলো কণাধর্মী না তরঙ্গধর্মী তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। হুকের সঙ্গে বিতর্কের কারণে তাঁর জীবদ্দশায় এ নিয়ে নিউটন আর কিছু প্রকাশ করেন নি। ১৭০৩ সালে রয়াল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হবার পরের বছর প্রকাশিত হয় প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকার পর তাঁর দ্বিতীয় আলোড়ন তোলা গ্রন্থ অপটিকস। বিশ শতকে এসে আইনস্টাইন, মাক্স প্ল্যাঙ্ক ও ডি ব্রগলির মতো বিজ্ঞানীদের হাতে এর সমাধান হয় এবং তারা আলোর মধ্যে কণাধর্মিতা ও তরঙ্গধর্মিতা উভয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই মত প্রকাশ করেন।

আলোক বিজ্ঞান নিয়ে এই প্রথম কাজটিরও আগে ঊনত্রিশ বছর বয়সে নিউটন একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করেন ও সেটি ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটির হতে তুলে দেন। নিউটনের আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হল এক নতুন ধরনের গণিত, যাকে আমরা ক্যালকুলাস বলে জানি। লিবনিজের নামও অবশ্য ক্যালকুলাসের উদ্ভাবনের প্রশ্নে উচ্চারিত হয় এবং এই নিয়ে বেশ কিছু বিতর্কও আছে।

১৬৬৫ সালের প্লেগের জন্য যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো মাসের ছুটি চলছিল তখন তিনি সেই অবকাশকে কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর নতুন গণিতশাস্ত্র ক্যালকুলাস তৈরি করেছিলেন। এই ছুটির অবকাশেই রামধনুর বর্ণগুলি নিয়ে এবং মহাকর্ষ নিয়ে তিনি তাঁর প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলি শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয় খুললে পঁচিশ বছরের নিউটন সেখানে আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। এর দু বছর পরে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এখানে অঙ্কের লুসিয়ান অধ্যাপক পদে যোগ দেন। বিশ শতকে এই পদে কাজ করেছিলেন দুই বিখ্যাত বিজ্ঞানী পল ডিরাক ও স্টিফেন হকিং।

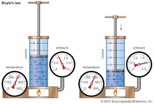

১৬৭২ সালে নিউটন ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে আলোচনায় এই প্রতিষ্ঠানটির এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে বসে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরিতে সহায়তা করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল (১৬২৭-১৬৯১) সহ আরো অনেকে এর প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত ছিলেন। অচিরেই এটি ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবার্ট বয়েল ছিলেন বিখ্যাত গ্যাসীয় সূত্রের আবিষ্কর্তা। কোনো গ্যাসের আয়তন ও প্রযুক্ত চাপের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। বিজ্ঞানী বয়েল প্রদত্ত সূত্রটি হল – স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন ঐ গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্তানুপাতিক।

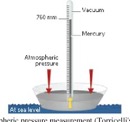

রবার্ট বয়েলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল ব্যারোমিটার আবিষ্কার। গ্যালিলিওকে পাম্প প্রস্তুতকারকরা বলেছিলেন তারা কোনোভাবেই এরকম পাম্প তৈরি করতে পারছেন না যেটা ৩০ ফুটের অর্থাৎ ১০ মিটারের বেশি গভীর কোন কুয়ো থেকে জল পাম্প করে উপরে তুলতে পারে। গ্যালিলিও এই পর্যবেক্ষণটি নিয়ে তার ছাত্র টরিসেলির সঙ্গে আলোচনা করেন। টরিসেলি জলের বদলে পারদ নিয়ে এই সংক্রান্ত পরীক্ষা শুরু করেন। তার কারণ পারদ জলের থেকে ১৩ গুণ বেশি ভারী বলে এই সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য অনেক কম উচ্চতাতেই পারদের ক্ষেত্রে বোঝা যাবে এবং সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাহায্য করবে।

টরিসেলি ৩ ফুট বা এক মিটার লম্বা একটা টিউব নিয়ে এই পরীক্ষা শুরু করলেন। যখন পারদ ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সেন্টিমিটার অব্দি উঠল দেখা গেল টিউবের ওপরে একটি শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে। এটা বাতাস হতে পারে না কারণ যখন টিউবটি কে পারদ এর মধ্যে আরও বেশি ডোবানো হলো, দেখা গেল তৎক্ষণাৎ এই শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বাতাস এত দ্রুত অন্তর্হিত হতে পারে না। আবার যখন তিনি টিউবটা কে উপরে তুললেন সেই মুহূর্তেই সেই শূন্যতা আবার ফিরে এলো। এই পরীক্ষা থেকেই শূন্যতার ধারণা প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে বোঝা গেল এবং টরিসেলির নাম অনুসারে একে বলা হলো টরিসেলির শূন্যতা।

ফরাসি দার্শনিক পাস্কাল অনুমান করেছিলেন পাহাড় চূড়ায় পারদ এর উত্থান এর পরিমাণ আরো কম হবে। তার আত্মীয় ফ্লোরিন পিয়েরি ১৬৪৮ সালে করা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেন পাস্কালের এই অনুমান একদম সঠিক।

এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সূত্র ধরে রবার্ট বয়েল এবং রবার্ট হুক আরো কিছু পরীক্ষা চালালেন। তারা দেখলেন পারদ এর উচ্চতা সময় বিশেষে বদলাচ্ছে। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে জোয়ার ভাঁটায় যেরকম পরিবর্তন হয় এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। কিন্তু তারপরে তারা বুঝতে পারলেন এটা আসলে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। যখন আবহাওয়া ভালো থাকছে তখন পারদ ওপরের দিকে থাকছে। যখন পারদ নিচে নেমে আসছে তখন আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে। ব্যারোমিটার নামে আবহাওয়া নির্ণয় যুগান্তকারী যন্ত্রটি এভাবেই তৈরি হল।

বয়েলের সমসাময়িক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রবার্ট হুক (১৬৩৫ – ১৭০৩) ও যুক্ত ছিলেন রয়াল সোসাইটির সাথে। আলোকবিজ্ঞান নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন এবং এই সূত্রে প্রথম দিককার তরুণ নিউটনের সঙ্গে তাঁর কিছু মতবিরোধও হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কমপাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ও পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে লেখা তাঁর বই মাইক্রোগ্রাফিয়ার (১৬৬৫) মধ্যে দিয়ে আণুবীক্ষণিক জীববিদ্যার সূচনা হল।

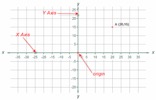

এই সময়ের আরেকটি বড় দিক গ্রাফ ও কোর্ডিনেট জ্যামিতির জয়যাত্রা। এর শুরুটা হয়েছিল ফ্রান্সের বিজ্ঞানী, পরে হল্যান্ড নিবাসী রেনে দেকার্তের (১৫৯৬ – ১৬৫০) হাত ধরে। তার নামেই এই নতুন জ্যামিতির নাম হয় কার্তেসিয়ান জিওমেট্রি। তাঁর উক্তি “আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি” দর্শনের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন। দর্শনের পাশাপাশি গণিত ও আলোকবিজ্ঞান নিয়েও তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য। বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে সম্পর্কস্থাপন দেকার্তের অন্যতম প্রধান একটা কৃতিত্ব। কার্তেসিয় জ্যামিতি মানচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা নিল।

সপ্তদশ শতকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা ভিত্তিক তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি লক্ষ করা গিয়েছিল এবং তার ফলে ধারণা ও বিশ্বাসের জগতে এক নতুন বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে এই ধারা বহমান রইলো। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণাকে ব্যবহার করে নানা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হতে থাকল। সেই সমস্ত প্রযুক্তির ব্যবহার সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির জগতে এক আমূল পরিবর্তন সূচিত করল, যাকে আমরা শিল্প বিপ্লব বলে জানি। পাশাপাশি পুরনো চিন্তাভাবনার লোকেরাও তাদের মতামত প্রকাশ করতে থাকলেন এবং নতুন ও পুরনো চিন্তার মধ্যে এক সংঘাত স্বাভাবিকভাবেই দানা বাঁধল।

পুরনো চিন্তা ও নতুন চিন্তার মধ্যে সমাজ জুড়ে যে সংঘাত তৈরি হয় একটি রসাত্মক পরিচয় পাওয়া যায় গ্যালিভার ট্রাভেলস খ্যাত জোনাথান সুইফটের ‘ব্যাটেল অব বুকস’ নামক এক রচনায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত এই বইতে দেখা যায় গ্রন্থাগারের বইগুলো জীবন হয়ে উঠে নিজেদের মধ্যে ভয়ংকর মারামারি বাঁধিয়েছে। কেউ প্রাচীন চিন্তার পক্ষে কথা বলছে, তো কেউ আধুনিক যুক্তিমালা উপস্থাপন করছে। অষ্টাদশ শতকের পরবর্তী পর্বে এই চিন্তার সংঘাত সমাজের বিভিন্ন স্তরে আরো ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান আকাদেমির প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ। ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটি অব লন্ডন, ফ্রান্সের আকাদেমি রয়াল দে সায়েন্সেস, জার্মানির অস্ট্রিয়ান আকাদেমি অব সায়েন্সেস, রাশিয়ার আকাদেমি অব সেন্ট পিটার্সবার্গ, সুইডেনে রয়্যাল সুইডিশ আকাদেমি অব সায়েন্সেস ইত্যাদি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গোটা ইউরোপ জুড়ে এইসময় গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, যেখানে প্রতি বছর কয়েক হাজার ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই স্পেন এর মতো কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া ইউরোপের নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই অ্যারিস্টটলীয় ধারণাবৃত্ত থেকে সরে এসে নিউটনীয় ধারণাবৃত্ত অনুসারে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানচিন্তাকে সাজিয়ে নিয়েছিল। ইউরোপ জুড়ে এইসময় নতুন পুরনো মিলিয়ে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় আমেরিকাতেও ছিল চল্লিশটির বেশি। নতুন তৈরি হয়েছিল হার্ভার্ড ও ইয়েল এর মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। পড়ানোর ধরনেও এসেছিল পরিবর্তন। শুধু বক্তৃতার বদলে হাতে কলমে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে যায় ক্লাসঘরে। আমেরিকাতেও এই বিষয়টি ছড়িয়েছিল। বিজ্ঞানের পঠন পাঠনকে তখন ন্যাচারাল ফিলজফি নামেই পড়ানো হত। তার ছিল প্রধান দুটি ভাগ। একটি ভাগে ছিল পদার্থবিদ্যা, অন্য একটি ভাগে রসায়ন, ভূতত্ত্ব, অ্যানাটমি, ভূতত্ত্ব ইত্যাদি। স্পেন অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পরে তার রক্ষণশীল পুরনো অবস্থানটি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বার্সিলোনাতে বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে ব্রাসেলস, ডাবলিন, এডিনবার্গ, মিউনিখ, পাদুয়া, তুরিন প্রভৃতি জায়গাতেও বিজ্ঞান আকাদেমি গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র ও সিভিল সোসাইটি উভয় তরফেই এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাভাবে সাহায্য করা হয় ও বিজ্ঞানচর্চাকে ঘিরে সামগ্রিকভাবে সমাজমনে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। প্রথাগত বিজ্ঞানচর্চাকারী ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগসাধন ও বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে ব্রিটেনের কফি হাউসগুলির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি রাজনৈতিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবর্তন অবশ্যই শুধু চিন্তার স্তরে ছিল না। বদলাচ্ছিল জীবন যাপনের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসও। ষোড়শ শতক নাগাদ কাঠের ব্যবহার ইংলন্ডে ও হল্যান্ডে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। জাহাজ ও গৃহনির্মাণের কাজে, জ্বালানী হিসেবে, নুন, সাবান, মল্ট প্রভৃতি তৈরি করার কাজে, এমনকি গৃহস্থালির প্রয়োজনেও প্রচুর কাঠ দরকার পড়তে লাগল। কাঠের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার বাড়তে লাগল। তার উৎপাদনও বাড়তে শুরু করল। ১৫৬৪ থেকে ১৬৩৪ এই সত্তর বছরে শুধু নিউক্যাসল থেকেই পাঠানো কয়লার পরিমাণ চোদ্দ গুণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ লক্ষ টনে। কয়লা জ্বালানী সঙ্কটের সমস্যারই শুধু সমাধান করল না, শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্রগুলিকেও টেনে আনল খনির কাছাকাছি। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি খনি থেকে বের করে আনার জন্য বসানো হল কাঠের রেলপথ। কয়লার প্রবল চাহিদাকে মেটানোর জন্য খনির আরো অভ্যন্তরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছিল। এই কাজে মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় খনির ভেতরের জল। এই জল বের করার উপায় হিসেবে সেকালের একজন ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ নিউকোমেন আবিষ্কার করেন একটি যন্ত্র। যা কয়লা পুড়িয়ে স্টিম তৈরি করত এবং তাকে বের করে আনত। সেই সূত্রে তৈরি শূন্যতাকে ভরাট করতে বেরিয়ে আসত জল। এক মিনিটে বারোটি স্ট্রোকের ক্ষমতা ছিল যন্ত্রটির এবং এক একটি স্ট্রোকে ৪৫ লিটার করে জল বেরিয়ে আসত। প্রথমদিকে এই যন্ত্রটির যে সীমাবদ্ধতা ছিল, পরে আস্তে আস্তে ক্রম উন্নতির মধ্যে দিয়ে তার কিছু কিছু সমাধান করা হয়। এই যন্ত্র ব্রিটেন এবং তার বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রবল জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমেরিকাতেও এই যন্ত্রের রপ্তানি হয়।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে এরকম একটি নিউকোমেন মেশিন সারানোর জন্য আসে জেমস ওয়াটের কাছে। এই মেশিনে সিলিন্ডার ব্যবহার সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তাকে বদলে দিয়ে যে একে একটা বৈপ্লবিক উল্লম্ফন দেওয়া যায়, সেটা জেমস ওয়াট আবিষ্কার করেন এবং নতুন যন্ত্রের পেটেন্ট নেন। এই নতুন যন্ত্রটিই হল পুরোদস্তুর এক স্টিম ইঞ্জিন, যা ব্রিটেন তথা ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের পেছনে সক্রিয় আবিষ্কারগুলির অন্যতম।

শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ইউরোপীয় উপনিবেশের ইতিহাস। পঞ্চদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকেই ইউরোপীয় অভিযাত্রাগুলি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে তা ক্রমশ তুঙ্গস্পর্শী হয় এবং এই সূত্রেই নৌ বিজ্ঞানের বিরাট অগ্রগতি হয়। একাদশ শতকের মধ্যেভাগেই চিনে কম্পাস আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা ছিল জলের ওপরে ভাসমান সূচের ভিত্তিতে তৈরি। নৌযাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় জলহীন কম্পাস ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই ইউরোপের হাতে এসে গিয়েছিল। কিন্তু কম্পাসের মেরু ও আক্ষরিক উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ব্যবধানের জন্য কিছু অসুবিধে ছিল। আর শুধু দিক নির্ণয়ই নয়, নৌযাত্রার জন্য অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ নির্ভর সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানার দরকার পড়েছিল। টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রর অবস্থানের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও কার্তেসিয় জ্যামিতি নিখুঁত মানচিত্র তৈরির পথ তৈরি করছিল। ল্যাটিচিউড বা অক্ষাংশ নির্ণয় তুলনামূলকভাবে সহজ, সূর্য বা নক্ষত্রের অবস্থান কোণ দেখে তা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু লংগিচিউড বা দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যাটি ছিল যথেষ্ট জটিল। এই সমস্যা দূর করার জন্য ১৭১২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কুড়ি হাজার পাউন্ডের বিশাল অঙ্কের এক পুরস্কার ঘোষণা করে। সেইসঙ্গে তৈরি হয় দ্রাঘিমাংশ সঙ্ঘ, যাদের কাজ হয় এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করা। বেশিরভাগ প্রস্তাবই ছিল আকাশ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দ্রাঘিমা নির্ণয় সংক্রান্ত। ১৭৩০ সালে জর্জ হ্যারিসন একটি নতুন যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন, যা দোদুল্যমান জাহাজের মধ্যেও নির্দিষ্ট বন্দরের সময় নির্ভুলভাবে দেখাবে। এই ধরনের ঘড়ি, যা সমুদ্রেও ঘরোয়া বন্দরের সঠিক সময় দেবে, আগে নির্মাণ করা যায় নি। এই নতুন নির্মিত ঘড়ির সূত্র ধরে ঘরোয়া বন্দরের সময় পাওয়া সম্ভব হল। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যেত। অঙ্ক কষে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে ঘরোয়া বন্দরের সময়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে সহজেই দ্রাঘিমা নির্ণয় করা সম্ভব হল। ১৭৩০ এ জর্জ হ্যারিসন এর নির্মিত দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের নতুন যন্ত্রটিই হল ক্রোনোমিটার।

বাষ্পীয় শক্তির মতোই অষ্টাদশ শতকের আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হল বিদ্যুৎ শক্তিকে বোঝা ও তাকে ব্যবহারের কলাকৌশল বের করা। বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয় মার্কিন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় বিদ্যুৎ আবিষ্কার সংক্রান্ত তাঁর জীবন কাহিনীটি পরবর্তীকালে লোকগাথায় পরিণত হয়। বাষ্প ও বিদ্যুৎ এই দুই শক্তির ব্যবহার পরবর্তীকালের মানব সভ্যতার ইতিহাসকে অত্যন্ত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ল্যাভসিয়রের হাত ধরে অ্যালকেমি বহির্ভূত আধুনিক রসায়ন চর্চার সূত্রপাত হয়। অক্সিজেন গ্যাস নিষ্কাশনের পরীক্ষাগার নির্ভর পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন এবং বলেন যে এটিই প্রাণীদের শ্বাস গ্রহণের রসদ। মরচে ধরার কারণ নির্ণয় করেন তিনি। জল যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিশ্রণে তৈরি এক ধরনের যৌগ, এটাও তিনিই আবিষ্কার করেন।

অষ্টাদশ শতকের একদম শেষ লগ্নে, ১৭৯৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন নামক একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হল এডওয়ার্ড জেনারের (১৭৪৯ – ১৮৪৩) হাত ধরে। এর আগে বিভিন্ন এশীয় দেশে বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে স্মলপক্সের চিকিৎসায় ভ্যারিওলেশনের প্রচলন ছিল। সেই চিকিৎসা পদ্ধতির খবর অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছেও পৌঁছেছিল। জেনারের টিকা অবশ্য এর থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন।

লন্ডন থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনো করে জেনার তখন কাজ করেন ইংল্যান্ডের গ্লাসেস্টাশায়ারের বার্কলে নামে একটি গ্রামে। স্মলপক্সের মতো মারাত্মক রোগটি তখন বিশ্বজুড়ে আতঙ্কের কারণ। জেনার লক্ষ্য করেছিলেন যে গোয়ালিনীদের কাউপক্স বলে একধরনের রোগ হয়, যা আসে তাদের গৃহপালিত গরুদের থেকে। এরকম এক গোয়ালিনী একবার কাউপক্সে আক্রান্ত হয়ে জেনারের কাছে এলেন চিকিৎসার জন্য। কাউপক্স রোগটি তেমন মারাত্মক কিছু নয়। জেনারের মনে হল এটিকে স্মলপক্সের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার। তিনি সেই গোয়ালিনীর শরীর থেকে রক্তরস নিয়ে তা জেনারের মালির আট বছরের ছেলে জেমসের শরীরে দিলেন। তারিখটি ছিল ১৭৯৬ এর ১৪ মে। এটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য ১ জুলাই তিনি আরেকটি পরীক্ষা করলেন। জেমসের শরীরে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢোকালেন স্মল পক্সের জীবাণু। দেখা গেল সেই জীবাণু জেমসকে আক্রমণ করতে পারে নি। কোটি কোটি মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই ভ্যাকসিনেশনের দ্বারা এর পর থেকে উপকৃত হয়ে আসছে। এখন অবধি ছোঁয়াচে রোগের মোকাবিলায় এই ভ্যাকসিনেশনই একমাত্র চিকিৎসাপদ্ধতি।

শিল্প বিপ্লবের শুরুটা হয়েছিল বস্ত্রশিল্পের বিকাশের মধ্যে দিয়ে। উত্তর আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং বাংলা সহ ভারতের কিছু জায়গায় তাদের স্থাপিত উপনিবেশগুলি থেকে ব্রিটেন বিশেষ সাহায্য পেয়েছিল। এর পাশাপাশি ছিল গোটা ব্যবস্থাটার বিভিন্ন স্তরে যন্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহার। ১৭৫০ সাল নাগাদ ব্রিটেনে ২৫ লক্ষ পাউন্ড মতো তুলো আমদানি করা হত। সেই তুলো থেকে সুতো কাটার পদ্ধতিটা ছিল হস্তশিল্প ভিত্তিক। ল্যাঙ্কাশায়ারের ঘরে ঘরে এটা কুটির শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ব্রিটেনে তুলো বীজ থেকে সুতো বের করা, সুতো কাটা ও সুতি বস্ত্র নির্মাণে এইসময় প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন ক্ষমতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। দেখা গেছে তুলো বীজ থেকে তুলো বের করার ক্ষেত্রে উন্নততর মেশিনের ব্যবহার এই কাজকে ৫০ গুণ দ্রুত করতে পারছে। সুতাকাটার কলগুলি সুতো উৎপাদনকে প্রায় ৫০০ গুণ এবং পাওয়ার লুমগুলি বস্ত্র উৎপাদনকে ৪০ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শেষভাগ, ৫০ বছরের মধ্যে, ব্রিটেনে তুলোর ব্যবহার ২৫ লক্ষ পাউন্ড থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ডে। আরো ৫০ বছর পর এই হিসাবটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ায় ৫৮ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ডে।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার শিল্পক্ষেত্রের আগেই এসেছিল কৃষিতে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেই কৃষিতে বেশ কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়। আগে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল জীবনধারণের প্রয়োজন মেটানো, কিন্তু এই সময় থেকে তা ক্রমশ বাজারমুখী হয়ে উঠতে শুরু করল। কৃষি পণ্যের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে গিয়ে নতুন ধরনের কৃষি উৎপাদকদের আবির্ভাব ঘটল। কৃষিক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটল তার অঙ্গ ছিল পশু প্রজনন, ড্রিল করার লাঙল, ঘোড়ায় টানা হ্যারো অর্থাৎ লোহার ফ্রেমে লাগানো মই জাতীয় কৃষিযন্ত্র। কৃষি উৎপাদন যত বাড়ল, ততই কৃষির ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা কমল। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার শিল্পশ্রমিক হিসেবে কাজ করার পরিবেশ তৈরি হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লব এর ফলে শুধু ফ্রান্স নয়, গোটা ইউরোপ জুড়েই চিন্তাপ্রক্রিয়া ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক ব্যাপক পরিবর্তন হয়। ইংল্যান্ডে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব আরো নিবিড় ও প্রসারিত হয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পরে। তবে এই শিল্পবিপ্লবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ইউরোপীয় শক্তিগুলির উপনিবেশ গঠন ও শোষণের এক ভয়াবহ প্রক্রিয়া। ফ্রান্স থেকে ইউরোপে একদিকে যখন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার কথা ছড়িয়ে পড়ছে, তখন আবার এই সাদা মানুষদের সভ্য দেশগুলিই কালো ও বাদামী মানুষদের একের পর এক দেশে ঔপনিবেশিক শোষণ শাসনের নির্মম ইতিহাস গড়ে তুলছে। ইউরোপের অভ্যন্তরেও মিল মালিক ও শ্রমিকের আলাদা আলাদা শ্রেণি স্বার্থ গড়ে উঠছে, যার ভাষ্য ওয়েন, প্রুধোঁ থেকে অনেকেই লিখছেন, আর যার সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক রূপায়ণ ঘটছে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের হাত ধরে।

শুধু রাজনীতি অর্থনীতির দিক থেকেই নয়, বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিক থেকেও ইউরোপ আর উপনিবেশের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটে যাচ্ছে। ভারতের মতো উপনিবেশগুলির দেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ধারাকে যা অনেকটাই কারিগরি অর্থনীতির মধ্যে বেঁচে ছিল, তাকে ধ্বংস করা হল। অন্যদিকে ইউরোপের মতো আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি চর্চার প্রতিষ্ঠানও অনেকদিন পর্যন্ত এই অঞ্চলে গড়ে তোলা হল না। অষ্টাদশ শতকের শেষপর্বেও নতুন ধরনের আধুনিকতায় উত্তরণের যে অসামান্য নিজস্ব শর্তগুলি ভারতে উপস্থিত ছিল, তার বিকাশকে রুদ্ধ করা হল ঔপনিবেশিক শাসকের স্বার্থে। এমনকি জ্ঞানচর্চার জগত থেকেও সে সব কথাবার্তাকে সরিয়ে দেওয়া হল। ভারতের কিছু গৌরবকে কেবল স্থাপন করা হল সুদূর অতীতে। খুব সাম্প্রতিক কালে গবেষকরা হারিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত চিহ্নকে নতুন করে সামনে আনছেন। এর ফলে অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নত ধারাটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি। কারিগরি অর্থনীতির প্রকৌশলের ওপর সুশীল চৌধুরী, ওম প্রকাশ প্রমুখদের কাজ ছাড়াও যে কাজটির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার সেটি হল ধরমপালের “ইন্ডিয়ান সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন দ্য এইটিন্থ সেঞ্চুরি”। অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা ও এই সংক্রান্ত বিতর্কের নানাদিক আরেকটি স্বতন্ত্র পরিসরে বিস্তারিতভাবে করা দরকার।

উনিশ শতক বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বড় উল্লম্ফনের শতক। এই শতকে আগের শতকগুলির পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি বহমান ছিল। অন্যদিকে জীববিদ্যার গবেষণা তার প্রাথমিক কিছু ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে এই শতকে অনেকদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও তার পরে মেণ্ডেলের বংশগতির তত্ত্বাবলি ঈশ্বরতত্ত্বের পরিবর্তে জীবনসৃষ্টির নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিল। এটা বিজ্ঞানের দুনিয়ার পাশাপাশি দর্শনের জগতেও ব্যাপক আলোড়ন তোলে। জীববিজ্ঞান ও শরীর সংস্থান তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুনিয়ায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এই শতকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভূতত্ত্ব ও জলবায়ুবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বনিয়াদটি উনিশ শতকে তৈরি হয়ে যায়, আর রসায়নবিদ্যা অ্যালকেমির হাত ছেড়ে স্বতন্ত্র পথে তার বলিষ্ঠ যাত্রার সূচনা করে এই শতকের প্রথম দিক থেকেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের শিলার বৈশিষ্ট্য ও উৎপত্তি নিয়ে নানান মত অষ্টাদশ শত থেকেই ভূবিজ্ঞানীরা পেশ করছিলেন এবং এই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কও ছিল। জার্মান ভূতত্ত্ববিদ আব্রাহাম ওয়ের্নার মনে করেছিলেন গোটা পৃথিবীটাই একসময় সমুদ্রের তলায় ছিল এবং সেখানে কোটি কোটি বছর ধরে বিভিন্ন স্তর জমে জমে শিলার জন্ম হয়েছে। ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন একদল বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গিরণ থেকেই শিলার জন্ম হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এসে এই বিতর্কের অবসান ঘটল এবং ভূবিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন তিন ধরনের শিলার অস্তিত্ব সম্পর্কে। তাঁরা জানালেন যে গ্রানাইটের মতো আগ্নেয় শিলা লাভা থেকে আর বেলেপাথর, চুনাপাথরের মতো পাললিক শিলা সমুদ্র নদী ইত্যাদিতে পলি স্তর জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে। আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপান্তরিত হয়ে যে আরো একধরনের শিলা তৈরি করেছে – নিস, কোয়ার্টজাইট, মার্বেল, শ্লেট, গ্রাফাইট প্রভৃতি যার উদাহরণ – সেটাও ভূতত্ত্ববিদরা বুঝতে পারেন।

শিলা সংক্রান্ত গবেষণার পাশাপাশিই পাললিক শিলার মধ্যে পাওয়া জীবাশ্মগুলি জীববিজ্ঞানের গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত করল। জীবাশ্মের সূত্র ধরে পৃথিবীর ইতিহাসের যুগবিভাগও করা সম্ভব হল। বিবর্তনের চেহারাও এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হল। উনিশ শতকের শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা বিবর্তন সম্পর্কে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা ও সূত্র দিতে শুরু করেন। তবে ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ডারউইন এর অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিস বইটিই শেষপর্যন্ত বিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বৈপ্লবিক ধারণাটি হাজির করতে সক্ষম হল। ডারউইন বললেন সবচেয়ে শক্তিশালী বা সবচেয়ে বুদ্ধিমানই যে টিকে থাকবে এমন নয়, যে জীবনের সামনে আসা চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারে, সেই টিকে যায় সবচেয়ে ভালোভাবে। জাহাজে করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণের সময়ে ডারউইন লক্ষ করেছিলেন অঞ্চলভেদে একই প্রজাতির আলাদা আলাদা রূপ রয়েছে। এর কারণ বুঝতে গিয়ে তিনি বিবর্তনতত্ত্বের ধারণাটিকে নিয়ে আসেন। একই প্রজাতি পরিবেশ, প্রকৃতি ও জীবনের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রয়োজনেই যে নিজেদের বদলে নেয় সেটা ডারউইন জানালেন।

ডারউইনের এই প্রকাশের পর মেন্ডেলের বংশগতির তত্ত্ব যখন প্রকাশিত হল, তখন জীববিজ্ঞানের জগতে আর এক বৈপ্লবিক উল্লম্ফন ঘটন। এক প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য কীভাবে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় তা মেন্ডেলের বংশগতিবিদ্যার তত্ত্ব থেকে জানা গেল।

উনিশ শতকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্ম ও বিকাশ ঘটে। এই শতকের শুরুতেই ১৮০২ সালে শিশুদের চিকিৎসার জন্য প্রথম আলাদা হাসপাতাল চালু হয় ফ্রান্সের প্যারিসে। ১৮৩০ এর দশকের মধ্যেই আলাদা শিশু হাসপাতাল তৈরি হয়ে যায় বার্লিন, ভিয়েনা, সেন্ট পিটার্সবার্গ সহ কয়েকটি শহরে। ১৮০৮ সালে জোহান ক্রিশ্চিয়ান রেইল প্রথম সাইক্রিয়ার্টি বা মনরোগকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় আনার কথাটা প্রথম তুললেন। ১৮১৬ সালে রেনে ল্যানেক এর আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ যন্ত্রটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায় শুরু করল। ১৮২৮ সালে জেমস ব্লানডেন গবেষণা শুরু করলেন একজনের শরীর থেকে অন্যজনকে রক্ত দেবার বিষয়টি নিয়ে। সন্তান জন্মের সময় প্রচুর রক্তপাতের ফলে অনেক মহিলার মৃত্যু ঘটত। এই মৃত্যু আটকানোর উপায় এই পদ্ধতিতে রয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। ১৮৩৮ সালে ‘অন দ্য নেচার অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টারিস্টিকস অব ক্যানসার’ নামে জোহান মূলার এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং এটির মধ্যে দিয়ে হিস্টোপ্যাথোলজি শাখাটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৮৩৯ সালে দাঁতের চিকিৎসার আলাদা জার্নালের প্রকাশ শুরু হল আমেরিকা থেকে। ১৮৪০ এর দশকে দন্তচিকিৎসা সহ কয়েকটি অস্ত্রোপচারে অ্যানাস্থেশিয়ার প্রয়োগ শুরু হল। ১৮৪৭ সালে শিশুজন্মের সময় মায়ের বেদনা উপশমের জন্য ক্লোরোফর্ম প্রথমবারের জন্য ব্যবহার করলেন ডাক্তার জেমস সিম্পসন। ১৮৪৯ সালে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল প্রথম মহিলা চিকিৎসক হিসেবে ডিগ্রী পেলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় ১৮৫৪ সালে সেবিকা হিসেবে কাজ শুরু করলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। নার্সিং এর গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে চিকিৎসামহল এবং ১৮৬০ সালে লন্ডনে প্রথম নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হল সাড়াজাগানো বই গ্রে’স অ্যানাটমি। ১৮৬৮ তে জ মার্টিন চারকট নিউরোলজি চর্চার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, বিশেষ নজর দিলেন পার্কিনসন রোগটির দিকে। ১৮৭২ সালে মহিলা ও শিশুদের জন্য আলাদা একটি হাসপাতাল প্রথম তৈরি হল লন্ডনে। ১৮৭৯ সালে চিকেন কলেরার ভ্যাক্সিন তৈরি করলেন লুই পাস্তুর। ১৮৮১ সালে রক্তচাপ মাপার যন্ত্র স্ফিগমোম্যানোমিটার তৈরি করলেন স্যামুয়েল ভন ব্যাশ। ১৮৯০ সালে ম্যালেরিয়ার উৎস হিসেবে মশার কামড়কে চিহ্নিত করলেন রোনাল্ড রস। ১৮৯৩ সালে উইলিয়াম এইনথোভেন এর আবিষ্কার ইলেক্টোগার্ডিওগ্রাম যন্ত্রটি হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিপুল ভূমিকা নিল। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম রন্টজেন এক্স রে আবিষ্কার করলেন এবং তা মানবশরীরের বিভিন্ন হাড় ও ট্যিসুর পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি ঘটাল। ১৮৯৫ সালে হিস্টিরিয়া সম্পর্কে গবেষণাপত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসা ও গবেষণায় নতুন যুগের সূচনা করলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। ফ্রয়েডের কাজের প্রভাব শুধু বিজ্ঞানের জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, সাহিত্য শিল্পকলা দর্শন সমাজতত্ত্ব সহ জীবনের নানাদিককে তা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

কী দিয়ে সমস্তকিছু গড়া এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা চলছে অনেকদিন ধরেই। অ্যারিস্টটলের মনে হয়েছিল যে বাতাস, মাটি, আগুন আর জল হল এর উত্তর। আধুনিক বিজ্ঞানে এর উত্তর সপ্তদশ শতকে খুঁজতে শুরু করলেন রবার্ট বয়েল। তিনি গ্যাসের ধর্ম নিয়ে কাজ করলেন এবং পরমাণুর ধারণাকে প্রথম সামনে আনলেন। এও বললেন সমস্ত পদার্থই চোখে দেখা যায় না, এমন অতি ক্ষুদ্র ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি, সেই কণাগুলি এমন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর যাদের ভাঙা যায় না। তিনি একাধিক আলাদা উপাদান দিয়ে তৈরি যৌগের ধারণাকেও সামনে এনেছিলেন।

এই সংক্রান্ত কাজের ক্ষেত্রে এক বড় উল্লম্ফন ঘটল যখন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডালটন (১৭২৬ – ১৮২৪) খ্রিস্টাব্দে পারমাণবিক ওজন নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। ১৮০৮ সালে বেরোল তাঁর বিখ্যাত বই ‘এ নিউ সিস্টেম অব কেমিক্যাল ফিলোজফি’। সেখানে তিনি বললেন সমস্ত মৌলিক পদার্থই অদৃশ্য পরমাণু দিয়ে তৈরি, যাদের আর ভাঙা যায় না বা ধ্বংস করা যায় না। কোনও একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি একই রকমের এবং অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর থেকে তা আলাদা। ডালটন তাঁর সময়ে ছত্রিশটি মৌলিক পদার্থের খোঁজ পেয়েছিলেন এবং সেগুলির চিহ্নও আবিষ্কার করেছিলেন। এখন যে শতাধিক পরমাণুর কথা আমরা জানি, সেগুলি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডালটনের সমসাময়িককালে নির্দিষ্ট পরমাণুর সমন্বয়ে অণু গঠনের বিষয়টি নিয়ে আলাদাভাবে গবেষণা করেছিলেন ফরাসী রসায়নবিদ জোসেফ লুই প্রুস্ত এবং সুইডিস রসায়নবিদ জোন্স বের্জেলিউস। বের্জেলিউস ৪৩ টি মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন নির্ণয় করেছিলেন এবং সেই নির্ণয় আজকের পরিমাপের খুব কাছাকাছি।

১৮১১ সালে ইতালিয় বিজ্ঞানী অ্যাভোগাড্রো বললেন একই তাপমাত্রা ও বায়ুচাপে নির্দিষ্ট আয়তনের সব গ্যাসেই সমান সংখ্যক অণু থাকবে। এই সংখ্যাটি, যা অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা নামে পরিচিত, তাও তিনি নির্ণয় করলেন।

এই সময়েই ১৮১২ সালে ফ্রেডরিক মোহ কোনও কঠিন পদার্থ কতটা শক্ত তা পরিমাপের একটি মানদণ্ড তৈরি করেন, যা আজও ভূতত্ত্ববিদেরা ব্যবহার করে থাকেন। ১৮০৭ সালে পদার্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ইলাস্টিসিটি নিয়ে কাজ করেন থমাস ইয়ং। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুনিয়ায় এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার, কারণ এটি বলে দেয় কোনও কিছু কতটা ভার বহনে সক্ষম হবে।

উনিশ শতকের ছয়ের দশকের মধ্যে প্রায় ৬৩ টি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধাতু ও অধাতু ধরনের বিভাজনগুলি ছাড়া মৌলিক পদার্থগুলিকে সারিবদ্ধ ও সূত্রবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। এই কাজটি করলেন সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক রুশ বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেন্ডেলিফ (১৮৩৪ – ১৯০৭)। ১৯৬৯ সালে পারমাণবিক ওজনের ভিত্তিতে মৌলিক পদার্থগুলিকে সজ্জিত করে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত পর্যায় সারণী। এই সজ্জাপদ্ধতি এতই নির্ভুল ছিল যে মেন্ডেলিফ পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত মৌলিক পদার্থই এই পর্যায় সারণীর সূত্র অনুযায়ী তার নিজস্ব জায়গায় বসেছে। মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় এই সারণীর গুরুত্ব অপরিসীম এবং এটি রসায়নবিদ্যার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার রহস্য উন্মোচন উনিশ শতকের রসায়নচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষ দিকে এসে ফরাসী বিপ্লবের সেই ১৭৮৯ সালেই আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক নামে অভিহিত ল্যাভয়সিয়ে বলেছিলেন পদার্থকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক বস্তুর পুনর্বিন্যাস হয়। উনিশ শতকের শুরুতে জন ডালটন বলেছিলেন রাসায়নিক পদার্থগুলি যখন বিক্রিয়া করে তখন তার একটা সুনির্দিষ্ট অনুপাত থাকে, পরমাণুগুলি সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে সেখানে বিন্যস্ত হয়। উনিশ শতকের রসায়ন বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত জানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ছাঁচগুলির অধিকাংশই ব্যাখ্যা করে ফেলেছিলেন। কোনও পদার্থর রাসায়নিক ধর্ম যে কেবল তার মধ্যে উপস্থিত বস্তুগুলির ব্যাপার নয়, বরং তাদের মধ্যে তৈরি বন্ড বা জোড়ের ব্যাপার এটা তারা বুঝেছিলেন। পারমাণবিক বিন্যাসের সূক্ষ্ম অদল বদলও কোনও পদার্থের ধর্ম ও পরিচয়কে আমূল বদলে দিতে পারে, এটাও তাদের জানা ছিল। কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া যে ছোট কণার সমন্বয়ে বড় কণা তৈরি করে, যাকে বলা হয় সিন্থেসিস; আবার কিছু বিক্রিয়া যে বড় কণাকে ভেঙে দেয়, যাকে বলে ডিকম্পোজিশন এটাও তারা বুঝেছিলেন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য বা তার গতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপ, অনুঘটক ইত্যাদির ভূমিকা নিয়ে গবেষণাও উনিশ শতকে অনেকদূর এগিয়েছিল। ঘনত্ব বেশি থাকলে বিক্রিয়ার গতি দ্রুত হয় বা গ্যাসীয় বিক্রিয়ার গতি চাপ বাড়া কমার সাথে বাড়ে কমে, এগুলি সেই পর্বে আবিষ্কৃত হয়।

হল্যান্ডের বিজ্ঞানী জ্যাকব ভন হব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গতি ও প্রকৃতি নিয়ে যে সূত্রগুলি দিয়ে যান, সেগুলিই আজকের দিনের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বা ভৌত রসায়নবিদ্যার ভিত্তি প্রস্তুত করে। ফরাসী বিজ্ঞানী লো সাঁতেলিয়র (১৮৫০ – ১৯৩৬) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইক্যুলিব্রিয়াম ল বা ভারসাম্যের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর সূত্র ধরে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রটির প্রভূত বিকাশ ঘটে। সুইডিশ বিজ্ঞানী সাঁতে অগস্ট আরহেনিয়াস (১৮৫৯ – ১৯২৭) কোনও দ্রবণের মধ্যে রাসায়নিক ভূমিকার ক্ষেত্রে চার্জড পার্টিকেলগুলির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এই তড়িতগ্রস্থ কণাগুলির নাম দিয়েছিলেন আয়ন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তি ইলেকট্রন ট্রান্সফারকে শক্তি পরিবর্তনের নিরিখেই এখন ব্যাখ্যা করা হয়।

উনিশ শতকেই প্রথম রসায়নবিদ্যার হাত ধরে অ্যাসিড ও ক্ষার সম্পর্কে জানা গেল। আমরা বহুধরনের লবনের অস্তিত্বের কথা জানি। এই লবন হল অ্যাসিড ও ক্ষারের সমন্বিত যৌগ। সমন্বয়ের উপাদান ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে অসংখ্য ধরনের লবণ তৈরি হয়। জার্মান রসায়নবিদ জুস্টুস ভন লাইবিগ সহ অনেক রসায়নবিদই লক্ষ্য করেন যে সমস্ত ধরনের অ্যাসিডের মৌলিক উপাদান হল হাইড্রোজেন। তবে অ্যাসিড ও ক্ষারের মৌলিক সংজ্ঞা দেওয়ার কৃতিত্ব সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়াসের। হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতি অ্যাসিডের এবং হাইড্রক্সিল (OH) আয়নের উপস্থিতি ক্ষারের মৌলিক ধর্ম। বস্তুত অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় এ কারণেই জল তৈরি হয়। যারা বেশি পরিমাণে আয়ন নির্গত করে তারা শক্তিশালী অ্যাসিড ও ক্ষার, যারা কম পরিমাণে করে তারা দুর্বল। তবে যে সমস্ত অ্যাসিড ও ক্ষার জলে দ্রবীভূত হয়, তাদের ক্ষেত্রেই আরহেনিয়াসের সংজ্ঞাটি কার্যকর। সব অ্যাসিড বা ক্ষার জলে দ্রবীভূত হয় না। তাই অ্যাসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা বদলে দিনেমার বিজ্ঞানী জোহান ব্রোনস্টেড এবং ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মার্টিন লাউরি বললেন অ্যাসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে বলা উচিত যারা হাইড্রোজেন আয়ন ছাড়ে তারা অ্যাসিড ও যারা হাইড্রোজেন আয়ন গ্রহণ করে, তারা হল ক্ষার।

অ্যাসিড আবিষ্কারের পর থেকেই বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন যে বস্তুজগতে অ্যাসিডের উপস্থিতি এত গুরুত্বপূর্ণ যে এর সঠিক সংখ্যাগত পরিমাপ দরকার। উনিশ শতক জুড়ে এই নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও অ্যাসিড ও ক্ষারগুলিকে একটি স্কেলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যথাযথ সাফল্য পাওয়া গেল বিশ শতকের শুরুতে। দিনেমার বিজ্ঞানী সোরেন সোরেনসেন ১৯০৯ সালে ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত একটি স্কেলের কথা বললেন। যেখানে সাত হল নিউট্রাল। ০ সবচেয়ে বেশি অ্যাসিডিক, তারপর থেকে ৬ অবধি ক্রমশ তার তীব্রতা কমে। ৮ থেকে শুরু হয় ক্ষার। এবং ১৪ অবধি ক্ষারের তীব্রতা কমে বাড়তে থাকে। প্রতিটি স্কেলের পরিবর্তনে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব দশ ভাগ করে কমে যায়।

উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাসায়নিক আবিষ্কারের শিল্পোৎপাদন শুরু হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি, ১৮৫৬ সালে, লন্ডনের রয়াল কলেজের রসায়নের এক ছাত্র উইলিয়াম পারকিন গবেষণাগারে কুইনাইন তৈরি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার সময়ে আকস্মিকভাবেই কেমিক্যাল ডাই তৈরি করে ফেলেন। এই ডাই এর ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করে প্রচুর কেমিকেল ডাই উৎপাদন করে পারকিন বেশ বড়লোক হয়ে যান। কৃষিক্ষেত্রে জমিকে উর্বর করার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের ব্যাপক চাহিদা মেটানোর তাগিদে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে তার উৎপাদন শুরু হয় জার্মানির কারখানায়। তখন মূলত দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন ভিত্তিক সার পাওয়া যেত। আর বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে মিত্রপক্ষের হাতেই তার নিয়ন্ত্রণ থেকে যাওয়ায় জার্মানিকে ঝুঁকতে হয়েছিল রাসায়নিক সার সংক্রান্ত গবেষণার দিকে। হার্বার মেথডের ওপর ভিত্তি করে জার্মান রসায়নবিদ কার্ল বস বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়া উৎপাদনে সক্ষম হন। বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিকে এই অ্যামোনিয়াকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের পাশাপাশি বিপুলভাবে ব্যবহার করা হয় বিস্ফোরক তৈরি করার জন্য। এই বিস্ফোরক তৈরির কৌশলটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ রসায়নবিদেরা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। নাইট্রোগ্লাইসেরিন বিস্ফোরককে অনেক কম ঝুঁকিপূর্ণভাবে ব্যবহারের কৌশল আবিষ্কার করেন আলফ্রেড নোবেল। এর আগে এই গবেষণা করতে গিয়ে বিস্ফোরণে তার নিজের ভাই এমিল মারা যান ১৮৬৪ সালে। আলফ্রেড নোবেল তার আবিষ্কারের পেটেন্ট নেন ডিনামাইট নামে এবং বিস্ফোরক হিসেবে এর ব্যবহার শত শত দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলফ্রেড নোবেল বিপুল ধনী হয়ে ওঠেন এবং তার সম্পত্তি তিনি রেখে যান তাঁর নামে চালু হওয়া নোবেল পুরস্কারের বার্ষিক অর্থ প্রদানের জন্য।

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বজ্রবিদ্যুতের রহস্য আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ চার্লস কুলম্ব ঘর্ষণ ও স্থির তড়িৎ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইতালিয় বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানিও মৃত ব্যাঙের ওপর তড়িতের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এবার শুরু হল বিদ্যুতকে ব্যবহারিকভাবে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া। ইতালিয়ান বিজ্ঞানী আলেসান্দ্রো ভোল্টা (১৭৪৫ – ১৮২৭) ১৭৯১ সালে তাঁর করা এক পরীক্ষায় তামা ও দস্তা কে নুন জলের দ্রবণে ভেজানো কাগজের ওপর রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন এবং কৃত্রিমভাবে বিদ্যুতের ধারাবাহিক প্রবাহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন। এই সংক্রান্ত গবেষণাকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে উনিশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন প্রথম ব্যাটারি। প্রথম দিককার ব্যাটারিগুলো ছিল সবই ওয়েট সেল, তবে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট হিসেবে লবণের দ্রবণের বদলে পরে অ্যাসিডের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পরে ১৮৬৬ সালে ইলেকট্রোলাইটকে তরলের বদলে পেস্ট এ পরিণত করে সহজ ব্যবহার উপযোগী ড্রাই ব্যাটারি সেল তৈরি করা হয়, যা আমরা এখন সর্বত্র ব্যবহার করে থাকি। ১৮০০ সালে ব্রিটেনের রয়াল সোসাইটিকে তিনি ব্যাটারি আবিষ্কারের কথা চিঠি লিখে জানালেন এবং তার পরের বছর প্যারিসে এটা হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখালেন। এরপরেই এই আবিষ্কার ও তার সূত্রে ভোল্টার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন ভোল্টাকে নানাভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পুরষ্কার সম্ভবত আসে ১৮৮১ সালে, যখন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে বিদ্যুৎ বিভবের এককের নামকরণ করা হয় তাঁর নামে, ভোল্ট বলে একে চিহ্নিত করা হয়। ‘চার্জ’-এর একক ‘কুলম্ব’, আর বিভব বা পোটেনশিয়ালের একক ‘ভোল্ট’ ।

ভোল্টার পরীক্ষা নিরীক্ষার সমকালেই ১৮১০ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেফি বিদ্যুৎ তথা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স (তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি) সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন এই বিদ্যুৎ বা তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির উদ্ভব শুধুই দুটি আলাদা ধাতু (কপার ও জিংক) র জন্য হচ্ছে না। তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তির উদ্ভবের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট এর মধ্যে সংঘটিত এক রাসায়নিক বিক্রিয়া, যাতে এই আলাদা ধাতু দুটি সহায়তা করছে। ১৮২০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী জর্জ ওহম তড়িৎ ও তড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে সম্পর্ক সূত্রটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেখান সমান ভোল্টেজ সব সময় সমান তড়িতপ্রবাহ সৃষ্টি করে না। যে মাধ্যম বা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, সেটি তড়িতের প্রবাহকে বাধা দেয়। মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর এই বাধাদানের মাত্রা নির্ভর করে এবং এই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই তড়িতের সুপরিবাহী, কুপরিবাহী ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয়। প্রবাহীর দৈর্ঘ্য, বেধ, তাপমাত্রা প্রভৃতিও তড়িতের প্রবাহের মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

এই ১৮২০ সালেই দিনেমার বিজ্ঞানী হান্স ক্রিশ্চিয়ান ওরেস্টেড চুম্বকীয় ক্ষেত্র ও তড়িতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। এই সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন তড়িৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্র কোনও আলাদা ব্যাপার নয়, পরস্পর সংযুক্ত। ফরাসী বিজ্ঞানী আন্দ্রে মারিয়ে অ্যাম্পিয়ার দেখান চুম্বকের মতো প্রবাহের অভিমুখ ভিত্তিক সম তড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিপরীত তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পরের বছরেই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১ – ১৮৬৭) একটি সার্কিটের মধ্যে রোটরকে একটানা ঘুরিয়ে প্রথম একটি প্রাথমিক বিদ্যুতচালিত মোটর তৈরি করে ফেলেন। আজকের ‘এসি মোটর’-এ ‘ফিল্ড’-কে ঘোরানো হয়, কিন্তু ফ্যারাডে বানিয়েছিলেন ‘ডিসি মোটর’, সেখানে ঘোরে ‘রোটর’-টি । কায়দাটা হচ্ছে, ‘রোটর’ অর্ধেক ঘুরলেই বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ উল্টে দেওয়া, যাতে সমমেরুর চৌম্বক বিকর্ষণ সব সময়ই বজায় থাকে। এই সংক্রান্ত গবেষণার উন্নতির ফলশ্রুতিতে উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্যাটারি চালিত গাড়ি তৈরি করে ফেলা সম্ভব হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে প্রথম ইলেকট্রিক কার তৈরি হয়। তবে বেলজিয়ামে ১৮৯৯ সালে তৈরি একটি গাড়ি ঘন্টায় ১১০ কিমি বেগে ছুটতে সক্ষম হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। এই শতাব্দীর শেষে আমেরিকায় যত গাড়ি তৈরি হয়, তার ২৮ শতাংশই ছিল বিদ্যুৎ চালিত।

তড়িৎ প্রবাহের তারকে কয়েলে পরিণত করে তার শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন অ্যাম্পিয়ার, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন সোলেনয়েড। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম স্টারগন সোলেনয়েডের মধ্যে লোহাখণ্ড রেখে একে শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করেন, যা চার কেজি পর্যন্ত ভারকে টেনে তুলতে সক্ষম হয়। এই ক্ষমতাকে বাড়ানোর চেষ্টা চলতে থাকে। ১৮৩০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জোসেফ হেনরি এমন একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট তৈরি করেন যা ৩৪০ কেজি ভার তুলতে সক্ষম। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ফ্যারাডে ওরেস্টেডের পরীক্ষার একটি বিপরীত পরীক্ষা করে দেখান যে চুম্বক তড়িত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। চুম্বক ঘুরিয়ে বা থামিয়ে কোনও সার্কিটের তড়িৎ প্রবাহকে শুরু বা বন্ধ করা যাচ্ছে। তারের বদলে কয়েল ব্যবহার করলে চুম্বকের অভিঘাত অনেক বেশি হচ্ছে। এই আবিষ্কারকে বলা হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইনডাকশান এবং এই আবিষ্কার ইলেকট্রিক জেনারেটর তৈরির ভিত্তি প্রস্তুত করল। এই সূত্রকে ব্যবহার করেই বেশি ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার থেকে বাড়িতে কম ভোল্টেজের বিদ্যুত সরবরাহ করা হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী থমাস আলভা এডিশন স্থাপন করেন এডিশন ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি এবং এর মধ্যে দিয়ে গোটা শহরে বিদ্যুতের আলো ছড়িয়ে দেন। এর আগে ১৮৭৭ সালে ফোনোগ্রাফ যন্ত্রর মাধ্যমে তিনি প্রথম শব্দ রেকর্ড করেন।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে পদার্থবিদ্যায় তড়িৎ ও চুম্বকীয় ক্ষেত্রের গবেষণা ও আবিষ্কারগুলির এই অগ্রগতিকে একটি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেন স্কটিশ পদার্থবিদ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১ – ১৮৭৯)। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী কাজ এ ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম। এখানে তড়িৎ ও চুম্বকের যাবতীয় ধর্মকে তিনি চারটি সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। আলো যে একটি তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। ম্যাক্সওয়েলের সূত্রের ওপর নির্ভর করেই জার্মান হাইনরিক হার্জ বেতার তরঙ্গ আবিষ্কার করেন উনিশ শতকের শেষদিকে, ১৮৮৮ সালে। ১৮৯০ সালে অনেক দূর পথ অতিক্রম করতে পারে এমন উচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর রেডিও ফ্রিকয়েন্সি সৃষ্টিতে সক্ষম হন আমেরিকা নিবাসী সার্বিয়ান বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা। অল্টারনেটিভ কারেন্ট সংক্রান্ত গবেষণাতেও টেসলা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছিলেন।

শব্দতরঙ্গ নিয়ে গবেষণা এই সময়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। ১৬৮৭ সালেই নিউটন বলেছিলেন যে শব্দ একধরনের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ, শব্দ তরঙ্গ চলাকালীন মাধ্যমের কণিকাগুলো যে অক্ষে কম্পিত হয়, শব্দ সেই অক্ষ বরাবর অগ্রসর হয়। অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক পরিমাপের ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়। দেরহ্যাম তাঁর গবেষণায় জানিয়েছিলেন প্রতি সেকেন্ডে শব্দ ৩৪৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। আরো আধুনিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সূত্রে এখন আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠে শব্দের গতি সেকেন্ডে ৩৪০ মিটার বলে জানি। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ শব্দের গতিকে প্রভাবিত করে। উনিশ শতকে শব্দ সংক্রান্ত গবেষণায় বাস্তব জীবনে অনুভূত একটি জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। একটি গতিশীল বস্তু দূর থেকে কাছে এসে আবার যখন দূরে চলে যায়, যেমন গতিশীল গাড়ির সাইরেনের শব্দ, তখন বিভিন্ন অবস্থানে সেই শব্দের উচ্চগ্রাম, নিম্নগ্রাম ইত্যাদি পিচ এর পরিবর্তন হয়। এর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল ডপলার এফেক্ট সংক্রান্ত তত্ত্বে। অস্ট্রিয়ার পদার্থবিদ ক্রিশ্চিয়ান ডপলার ১৮৪২ সালে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন কম্পাঙ্কে পরিবর্তনের জন্যই এমনটা ঘটে। এর তিন বছর পর ১৮৪৫ সালে বাইস ব্যালট এটা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করলেন। ১৮৬৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী আগস্ট কুন্দ একটি সিল করা স্বচ্ছ টিউবের মধ্যে সূক্ষ্ম পাউডার রেখে শব্দতরঙ্গের পরিমাপ করার পদ্ধতি বার করলেন। ১৮৭৭ সালে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী আর্নেস্ট ম্যাক শব্দের চেয়ে বেশি গতিতে ধাবমান শক ওয়েভের ধর্মকে ব্যাখ্যা করলেন। বিশ শতকের মাঝামাঝি সুপারসনিক বিমান যখন শব্দের গতিকে ছাড়িয়ে গেল তখন যে বিষয়গুলি সামনে এসেছিল, এই তত্ত্ব তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এর তত্ত্বাবলি উনিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ছিল। এ থেকে জানা গেল নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম এবং লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি। বিভিন্ন দৃশ্যমান বর্ণের পার্থক্যর কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্যর ভিন্নতা। ম্যাক্সওয়েল অনুমান করেছিলেন চোখে দেখা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যর থেকেও ছোট বা বড় দৈর্ঘ্যর তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ থাকা সম্ভব। ম্যাক্সওয়েলের মৃত্যুর ন বছর পর হেইনরিক হার্জ যখন মাইক্রোওয়েভ এর প্রমাণ দিলেন, তখন ম্যাক্সওয়েলের অনুমান মিলে গেল। ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতির সূত্রেই স্কটল্যান্ডের কানাডানিবাসী বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করলেন। এই কাজে তাকে সহায়তা করেন তড়িতবিদ্যার প্রযুক্তিবিদ টমাস ওয়াটসন। ১৮৯৫ সালে আর এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ আবিষ্কার করলেন উইলহেম রঞ্জেন, যাকে আমরা জানি এক্স রে বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞান সহ নানা ক্ষেত্রে এক্স রের আবিষ্কার যুগান্তকারী প্রভাব ফেলেছে।

উনিশ শতকে পদার্থবিদ্যায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয় তাপগতিবিদ্যার (থার্মোডিনামিক্স) ক্ষেত্রে। ভরের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোনও শক্তিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, তবে একধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন ইলেকট্রিক হিটারে বিদ্যুৎ শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। উনিশ শতকে তড়িৎ চুম্বকীয় বিদ্যার পাশাপাশি তাপগতিবিদ্যা ও শক্তির রূপান্তর সম্পর্কিত গবেষণা এবং তার নানা ফলিত প্রয়োগ অনেকদূর এগিয়েছিল। তাপগতিবিদ্যার চারটি সূত্রের প্রথমটি জানায় যে শক্তিকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। দ্বিতীয়টি জানায় যে একটি বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সমগ্র এনট্রপি বা অব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে। তৃতীয়টি জানায় একটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় সব পদার্থের কণার গতিই বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া আর একটি সূত্র আছে যাকে জিরো সূত্র বলা হয়, কারণ এটি পরে আবিষ্কৃত হলেও প্রথম সূত্রের আগে বসার কথা। সেটি জানায় দুটি সিস্টেমের যদি অন্য তৃতীয় একটি সিস্টেমের সঙ্গে তাপের সমতা থাকে, তবে তাদের পরস্পরের মধ্যেও তাপের সমতা থাকবে।

তাপগতিবিদ্যার এই সূত্রগুলি আরো বহু ধরনের সূত্র ও ব্যবহারিক প্রয়োগকে সম্ভবপর করে তুলেছে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এই সংক্রান্ত তত্ত্বের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। জাগতিক বিভিন্ন ঘটনা থেকে ব্ল্যাক হোলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতেও তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলি কাজে লাগে। এগুলি এতই মৌলিক ও নির্ভুল যে ২০০৪ সালে ম্যাসেচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধ্যাপক শেঠ লয়েড মজা করে বলেছেন, ‘এই দুনিয়ায় মৃত্যু, সরকারকে কর দেওয়া আর তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি ছাড়া আর কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়’। বস্তুতপক্ষে এই দ্বিতীয় সূত্রটি একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বিশৃঙ্খলা বেড়ে চলার কথা বলে। এবং এই সূত্র অনুসারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মহাবিশ্বও ক্রমশ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। বিশ শতকের বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিদ আরউইন শ্রয়েডিংগার এই সূত্রটির সূত্র ধরে বলেছিলেন সমস্ত জীবিত বস্তুই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা থেকে বিশৃঙ্খলার দিকে চলেছে।

আকর

১) ইতিহাসে বিজ্ঞান – জে ডি বার্নল (অনুবাদ আশীষ লাহিড়ী)

২) বিজ্ঞানের ইতিহাস – সমরেন্দ্রনাথ সেন

৩) Science – The Definitive Visual Guide – DK Publishing

৪) Cambridge History of Science – Cambridge University Press