বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ

বাংলা বর্ণশিক্ষার মিথ

আমাদের এক স্কুলশিক্ষক বন্ধু সংশয়িত প্রশ্ন করেছিলেন একদিন— “ভাবলে অবাক লাগে, বিদ্যাসাগর বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন বলেই বাঙালি শিশুর অ-আ-ক-খ লিখতে শেখা শুরু হয়েছিল। তার আগে তাহলে শিশুদের অক্ষরজ্ঞান হত কীভাবে?”

এ প্রশ্ন কেবল তাঁর নয়, অনেক পরিণতমনস্ক মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্মিত কৌতূহল রয়েছে, দেখেছি আমি। বাঙালির কাছে সত্য-মিথ্যা নানা অতিমানবিক মিথের সমাহার ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক মানুষটি সম্পর্কে এই আর একটি মিথ হল— বাংলা বর্ণশিক্ষার বইয়ের জনক তিনি।

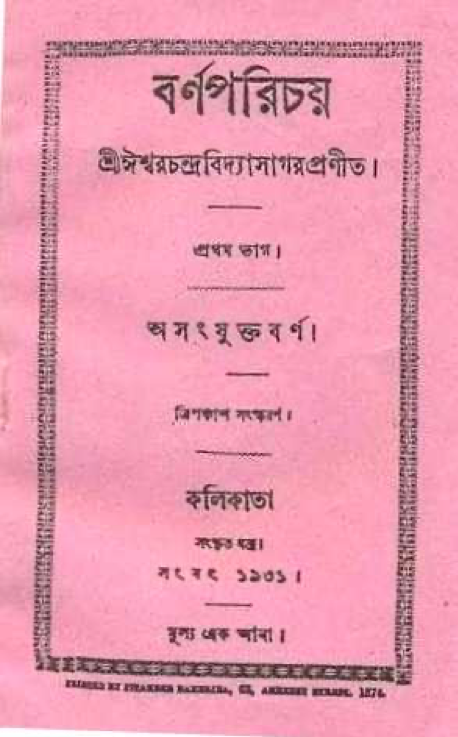

আসলে, বাঙালি শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠ্য প্রাইমার হিসেবে ১৮৫৫-তে প্রকাশিত বর্ণপরিচয়-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা এবং আজও, অন্তত প্রাক-বিদ্যালয় পর্বে শিশুর শিক্ষায় বর্ণপরিচয়-এর প্রায় অবশ্যম্ভাবী উপস্থিতি, সম্ভবত অনেকের মধ্যে এই ধারণাটির জন্ম দিয়ে থাকবে যে, বিদ্যাসাগর রচিত দুই খণ্ডের বর্ণপরিচয়-ই বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রথম বই। বিদ্যালয় স্তর থেকে মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত রচনায়, নোটবইয়ে, এমন মন্তব্য বিরল নয় যে, বিদ্যাসাগর প্রথম শিশুদের বর্ণশিক্ষার জন্যে ‘বর্ণপরিচয়’ লিখে তাদের বাংলা ভাষাশিক্ষার পথটি সুগম করে দিয়েছিলেন।

বাংলা প্রাইমার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে তাই দুটি তথ্য দিয়ে রাখি। একটি হল, উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি শিশুর ভাষাশিক্ষার প্রথম ধাপ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল একটি-দুটি নয়, পাঁচশোরও বেশি প্রাইমার। দ্বিতীয় তথ্যটি হল, বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার বা বর্ণশিক্ষার বই রচনা ও প্রকাশের কৃতিত্ব কিন্তু কোনো বাঙালির নয়, বিদেশি মিশনারিদের। এবং তা বর্ণপরিচয় প্রকাশের বহু আগে, ১৮১৬ সাধারণাব্দে।

সেকালের শিশুশিক্ষা

ছাপার অক্ষরে শিশুশিক্ষার একেবারে প্রথম ধাপের মুদ্রিত বই প্রকাশিত হওয়ার আগে পণ্ডিতমশাইয়ের পাঠশালায় পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষা শুরু হত খুদে ছাত্রদের। নানা বিষয়ে তালপাতার পুথি ছাড়াও ভুর্জপত্র ও তুলোট কাগজের পুথিও ছিল। তা যেমন থাকত গুরুমশাইয়ের কাছে, তেমনি ছাত্রদের জন্যেও তার ব্যবস্থা থাকত। তবু এই শিক্ষা ছিল মূলত গুরুমুখী। প্রচণ্ড বদরাগি বেত-সর্বস্ব গুরুমশাইয়ের কাছে মুখে মুখে পড়া শিখত শিশুরা। এই শিক্ষকদের এক পরবর্তীকালের প্রতিনিধিকে আমরা দেখেছি বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে। তিনি প্রসন্ন গুরুমহাশয়। যাঁর “বেত ছাড়া পাঠশালায় শিক্ষাদানের বিশেষ উপকরণ-বাহুল্য ছিল না”। এবং তিনি “শিক্ষাদানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও উপকরণের অভাব একমাত্র বেতের সাহায্যে পূর্ণ করিবার চেষ্টায় এরূপ বেপরোয়া ভাবে বেত” চালাতেন যে “ছাত্রগণ পা খোঁড়া ও চক্ষু কানা হওয়ার দুর্ঘটনা হইতে কোনওরূপে প্রাণে” বেঁচে যেত মাত্র।

এই ভীষণ গুরুমশাইদের কাছে সেকালে শিশুরা শিখত নানারকম সংস্কৃত শ্লোক, পাঁচালি, বাংলা চৌত্রিশ অক্ষর আঠেরো ফলা, শুভঙ্করের আর্যা, নামতা, জমির মাপজোখ, হিসেব-নিকেশ ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণ, শব্দ, বাক্যের অভ্যাসের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্যে লিখিত বাংলা ভাষাটি আয়ত্ত করানোর রীতি-পদ্ধতি তখনও সূচিত হয়নি। প্রয়োজনবোধও ছিল না। কারণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা যেটুকু ছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল তখনকার সমাজের মতো করে ছাত্রদের করে-কম্মে খাবার উপযোগী করে তোলা। ছাত্ররা গুরুমশাইয়ের বেত্র-আস্ফালনের সঙ্গে চেঁচিয়ে শুভঙ্কর দাসের আর্যা পড়ত তখন—“কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে। কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে। কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ। দশ বিশ গণ্ডা হয় কাঠার প্রমাণ”।

আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি এখানে, বাংলা লিখিত ভাষা কেবলমাত্র পদ্যরূপেই আবদ্ধ ছিল তখনও। ১৮০০ সাধারণাব্দের আগে কিছু কিছু চিঠিপত্রে, দলিল-দস্তাবেজে, ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায়, কোনো কোনো বিদেশির রচনায় বাংলা গদ্যরূপটি উঁকি-ঝুঁকি মেরেছে মাত্র। ১৮০০ সাধারণাব্দ থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যমে বাংলা গদ্যের প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠতে শুরু করে। কাজেই তার আগে পর্যন্ত গদ্যরূপহীন বাংলা ভাষায় সঠিক ভাবে ভাষাশিক্ষা দেওয়ার কাজটি সহজও ছিল না।

বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার

প্রথম মুদ্রণযোগ্য বিচল (যেগুলো নড়ানো-চড়ানো যায়) বাংলা অক্ষর নির্মিত হয়েছিল এক জন ইংরেজের হাতে। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস উইলকিনস। তাঁর কাছ থেকে এই অক্ষর বা টাইপ তৈরি করার কৌশল শিখেছিলেন বাঙালি পঞ্চানন কর্মকার (এঁদের টাইপগুলো তৈরি হয়েছিল পুথির অক্ষরের অনুকরণে। সেদিক থেকে, সেকালে পুথি নকল করার যে পেশাদার শিল্পীরা ছিলেন তাঁরাই বাংলা মুদ্রণযোগ্য লিপির আদিজনক)। ১৭৭৮ সাধারণাব্দে এই টাইপের সাহায্যে প্রথম বাংলা শব্দাবলি মুদ্রিত হল নাথানিয়েল ব্রসি হালেদের ‘এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ’ বইয়ে। কিন্তু ১৮০০ সালে শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলা বইয়ের প্রকৃত মুদ্রণযুগ শুরু হল। এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক বাংলা গদ্যের বই। অর্থাৎ বাংলা গদ্যের বিকাশ ও বাংলা মুদ্রণ জগতের অগ্রগতি একই সঙ্গে ঘটতে শুরু করল এ সময় থেকে।

মিশনারিদের উদ্দেশ্য ছিল মূলত ধর্মপ্রচার। সেজন্যেও মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে নানা ধরনের জ্ঞানচর্চার বই প্রকাশিত হচ্ছিল বটে কিন্তু সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা তখনও অব্দি ছিল না। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ অবস্থা লক্ষ করে ১৮১৬ থেকে মিশনারিদের উদ্যোগে বহু সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকল। এইসব বিদ্যালয়ের জন্যে দরকার পড়ল নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি মেনে লিখিত পাঠ্যপুস্তকের এবং রচিত হল বাংলা ভাষার প্রথম প্রাইমার। মিশনারিদের মাধ্যমেই, ১৮১৬-তেই, ‘লিপিধারা’ নামে বারো পৃষ্ঠার একটি বর্ণশিক্ষার বই প্রকাশিত হল। অর্থাৎ বাংলা প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রেও মিশনারিরাই প্রথম পথিকৃৎ।

বাঙালি রচিত প্রথম প্রাইমার ও অন্যান্য

১৮১৭। বাঙালিদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হল ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’। এই সোসাইটির পক্ষ থেকে পরের বছর স্টুয়ার্ট লিখলেন ‘বর্ণমালা’ নামে বঙ্গভাষার দ্বিতীয় প্রাইমারটি। বলা বাহুল্য, ইনিও বিদেশি। সত্যি বলতে ‘লিপিধারা’ পরবর্তী উনিশ বছরে কোনো বাঙালি রচিত প্রাইমার প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩৫-এ প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বসুর ‘শব্দসার’ বইটি বাঙালি রচিত প্রথম বর্ণশিক্ষার বই। এই বছর শ্রীরামপুর মিশনারিদের লেখা আর একটি প্রাইমার বেরিয়েছিল ‘বঙ্গ বর্ণমালা’ নামে।

১৮৪০ সালটি প্রাইমার রচনায় বাঙালির গৌরবের বছর। এ বছর হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা স্থাপনকল্পে ‘হিন্দু কলেজ পাঠশালা’ প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারিদের বিদ্যালয়গুলোতে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সংযোগ না থাকায় তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট বাঙালিরা। দ্বারকানাথের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ পাঠশালাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠশালায় মিশনারিদের লেখা খ্রিস্টীয় ভাবনাপ্রসূত প্রাইমার পাঠ্য করা হয়নি। এর জন্যে হিন্দুভাবাপন্ন নতুন প্রাইমার রচিত হল। ‘শিশুসেবধি’ নামের এই বইটি তিনটি খণ্ডের একটি সিরিজ। বর্ণশিক্ষাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রথম সিরিজ পরিকল্পনার কৃতিত্ব বাঙালির।

১৮৪০ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালা। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম। তাই এই পাঠশালার জন্যেও ব্রাহ্মভাবনা সমন্বিত নতুন প্রাইমার লেখা হল। এই বইটির দুটি খণ্ড। নাম ‘বর্ণমালা’। প্রথম খণ্ডটি ১৮৪০-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয়টি ১৮৪৪-এ।

এরপর ১৮৪১-এ ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা বের করে ‘জ্ঞানারুণোদয়’। ১৮৪৬-এ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি নতুন ভাবে বের করে ‘বর্ণমালা’ নামেই দুটি খণ্ড।

‘শিশুশিক্ষা’

১৮৪৯ সালে কলকাতার শিক্ষাজগতে একটি তোলপাড় কাণ্ড হয়। এ বছর জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন ওরফে বেথুনসাহেব বাঙালি মেয়েদের শিক্ষার জন্যে ‘ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। (পরবর্তীকালের বিখ্যাত বেথুন স্কুল এবং তা থেকে এখনকার বেথুন কলেজ)। কিন্তু কারা পড়বে সে স্কুলে! ষোলো জন বাঙালি এগিয়ে এলেন, তাঁদের মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর অঙ্গিকার করে। এই ষোলো জনের অন্যতম বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা এই স্কুলের প্রথম ছাত্রী। স্কুলটির বিরোধিতায় ও কুৎসা রটনায় তখনকার কলকাতার বাঙালি সমাজ মেতে উঠেছিল। অথচ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মিশনারিদের তৎপরতা কিন্তু ১৮১৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল।

ওই বছর ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি ভাবনাতে ছিল এবং সোসাইটির অধীনস্থ কোনো কোনো পাঠশালাতে বালকদের সঙ্গে কিছু কিছু বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮১৯ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের পক্ষ থেকে ‘ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করে নানা জায়গায় মেয়েদের স্কুল স্থাপন করা শুরু হয়। কেবল কলকাতা নয়, অনেক ছোটো শহরেও তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল। ক্রমে আরও নানা মিশনারি সোসাইটির মাধ্যমে এই উদ্যোগ বেড়ে চলে। ১৮২৩ সাল থেকে শ্রীরামপুর মিশনের ‘নেটিভ ফিমেল এডুকেশন’-এর উদ্যোগ ১৮৫০-এ গিয়ে ছাত্রীসংখ্যায় পনেরোশো ছাড়িয়েছিল। তবে মিশনারিদের এই উদ্যোগ স্পষ্টতই ছিল মেয়েদের ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিম্নবর্গের মেয়েরাই এসব স্কুলে পড়তে যেত।

কিন্তু কলকাতার তথাকথিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঘরের মেয়েদের শিক্ষার জন্যে বেথুনের উদ্যোগে কলকাতার প্রভাবশালী শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ খেপে উঠেছিলেন। বহু নিন্দামন্দ নিগ্রহ সইতে হয়েছে মদনমোহনকেও। সে সময় কলকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক জন আর এক জনের সঙ্গে দেখা হলে বলাবলি করত— “আরে মদনা করল কী, মদনা করল কী!”

কিন্তু মদনমোহন তাতে একটুও দমে যাননি। তিনি এই স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেছেন এবং ছাত্রীদের উপযোগী প্রাইমারের অভাব পূরণ করতে লিখেছেন অসাধারণ গ্রন্থসিরিজ ‘শিশুশিক্ষা’। তিনি এর তিনটি ভাগ লিখেছিলেন। চতুর্থ ভাগ ‘বোধোদয়’ নামে লেখেন বিদ্যাসাগর ও পঞ্চম ভাগ ‘নীতিবোধ’ লেখেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বইয়ের ভূমিকায় ‘এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ’ কথাটি লেখা থাকলেও বালক-বালিকা সকলের জন্যেই আদর্শ শিক্ষাগ্রন্থ হিসেবে এটি তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

এবং ‘বর্ণপরিচয়’

১৮৫০ থেকে ১৮৫৪—এই পাঁচ বছরে বেরোয় ‘বর্ণমালা’ নামে বেশ কয়েকটি শিশুগ্রন্থ (এর মধ্যে একটি ছিল সুবৃহৎ, দু’শো আঠাশ পৃষ্ঠা)। এ ছাড়া বেরোয় ‘ধ্বনিধারা’ এবং ‘শিশুবোধোদয়’ নামে আরও বর্ণশিক্ষার বই। এর পর স্মরণীয় ১৮৫৫। প্রকাশিত হল ‘ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা’ প্রণীত ‘বর্ণপরিচয়’-এর প্রথম ভাগ (দ্বিতীয় ভাগটিও একই বছরে প্রকাশিত বলে সাধারণ ধারণা থাকলেও গবেষক আশিস খাস্তগীর মনে করেন এটি সম্ভবত পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৫৬-তে প্রকাশ পেয়েছিল)। মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’ ছিল কাব্য-সুরভীময়। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ কাব্যবর্জিত, যুক্তিশীল কাঠামোর উপর সুঠাম গদ্যের আঙ্গিকে রচিত হল।

‘বর্ণপরিচয়’-এর পরে ক্রমবর্ধিত হারে বাংলা প্রাইমার প্রকাশিত হয়েই চলল। ১৮৫৫-র পরের দশ বছরে প্রকাশিত প্রাইমারের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ। ১৮৬৫-৭৫, এই এগারো বছরে সংখ্যাটি পঞ্চাশের উপরে। আর ১৮৭৬-৮০, পাঁচ বছরেই এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় পঁচাত্তরে। পরের দুই দশকেও কম-বেশি একই হারে প্রকাশিত হয়েছে বংলা প্রাইমার।

উল্লেখ্য, এই হিসেব কেবল নতুন প্রাইমার প্রকাশের। এর মাঝেই অসংখ্য প্রাইমারের পরের পর সংস্করণ বেরিয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর ধরে। যত বেশি জনপ্রিয়তা, তত বেশি বিক্রি, তত বেশি সংস্করণ। তবে এ ব্যাপারে ‘শিশুশিক্ষা’ আর ‘বর্ণপরিচয়’-এর ধারে-কাছে কেউ ছিল না। ১৮৮০ সালেই ‘শিশুশিক্ষা’ প্রথম ভাগের শততম সংস্করণ ছাড়িয়ে গেল। ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম ভাগের তখন চুয়ানব্বইতম চলছে। ১৮৯০-এ ‘শিশুশিক্ষা’কে হারিয়ে দিয়েছে ‘বর্ণপরিচয়’। ‘শিশুশিক্ষা’-র তখন একশো উনপঞ্চাশতম সংস্করণ বেরিয়েছে, আর ‘বর্ণপরিচয়’-এর একশো বাহান্নতম। জনপ্রিয়তার কারণে এই বইদুটির নানাবিধ জাল সংস্করণ বেরিয়েছিল সেসময়।

প্রথম যুগের প্রাইমারের রূপ ও বিন্যাস

একেবারে প্রথম দিকে বাংলা প্রাইমার রচনার ক্ষেত্রে, সামনে কোনো মডেল না থাকায় একেক জন এক-একরকম ভাবে বর্ণসজ্জা ও বিষয়বিন্যাস করেছেন। প্রথম প্রাইমার ‘লিপিধারা’-য় যেমন আকৃতি অনুসারে বর্ণগুলোকে পর পর সাজানো হয়েছিল। স্টুয়ার্টের ‘বর্ণমালা’-য় বর্ণসমূহের সঙ্গে শেষে ছিল তিন অক্ষরযুক্ত শব্দ। ‘শিশুসেবধি’-তে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ পরে স্বরবর্ণ রাখা হয়েছিল। স্বরবর্ণের মধ্যে ছিল ৠ, ৡ, ং,ঃ। ছিল কঌ, ঙঙ, ঞঞ, ঙস্ত্র, টক্ষ, ঙ্র, চ্র, ঙ্ম প্রভৃতি উদ্ভট যুক্তবর্ণও।

বাংলা লিপিতে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ, যেমন— পোস্টৃবর, পৌণর্মাসী, যোত্রাপন্ন, ঔর্ধ্বদৈহিক, প্রচরদ্রুপ ইত্যাদিও পড়তে হত ছাত্রদের। এ ছাড়া এই বইয়ে সন্নিবেশিত ছিল তিথি-পক্ষ-নক্ষত্র, নবগ্রহ-দ্বাদশ রাশির নাম, কাল ও দিক নিরূপণ, কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ, পদবি দিয়ে জাতি পরিচয় এবং সবশেষে নীতিশিক্ষা। নবগ্রহের নাম ছিল জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী— রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

নীতিশিক্ষার উদাহরণ— “যদ্যপি ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান পুরুষের অজ্ঞানত অথবা মোহপযুক্ত কদাচিৎ স্খলন হয়, তবে তাহার শান্তির নিমিত্ত মনস্তাপপূর্ব্বক দৃঢ় যত্ন করিবেন যে পুনরায় সেরূপ কর্ম্ম তাঁহা হইতে না হয়”। পুরো উনিশ শতক জুড়েই প্রায়, ১৮৯৭ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’ প্রকাশের আগে পর্যন্ত, সমস্ত প্রাইমারে বাক্যের ‘পাঠ’ অংশে সর্বদাই নীতিশিক্ষা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল।

মিশনারিদের প্রাইমারগুলিতে দুই অক্ষর থেকে পাঁচ অক্ষর পর্যন্ত (অধিকাংশ দুরুশ্চার্য) সংস্কৃত শব্দের তালিকা ছিল। ‘জ্ঞানারুণোদয়’ বইয়ে নীতিশিক্ষার মধ্যে ছিল— “তোমরা নরহত্যা করিবা না। তোমরা পরদার করিবা না। তোমরা চুরি করিবা না” ইত্যাদি। এই বইয়ে কৌতুকপ্রদ ভূগোল পরিচয়ও ছিল— “ওই পরম রাজা পৃথিবীর সৃজনকারী। পৃথিবীর চারিভাগ। একটার নাম ইউরপ; তথাকার মানুষ বিলাতীয় বলা যায়। আর একটার নাম আশিয়া। তথায় আমরা সকল বাস করি আর এথায় চিন জাতি ও পারস জাতির বসতি। আর একটির নাম আমরিকা। এই ভাগ অতি দূর জাহাজ বাহিয়া মহাসাগর পার হইয়া তথায় যাওয়া যায়। তথায় বড় নদী ও বড় বন ও বড় মাঠ। আর এক ভাগ বাকী। তাহার নাম আফরিকা, তথা অতি ভয়ানক জাতির বাস। তাহারা বসনহীন ও সাদা ধনুক আর বাণধারী, ওই জাতির চামড়া কালীর মতো কাল”।

এই সময়ের প্রাইমারগুলোতে কিছু কিছু বর্ণের অবস্থান ও বর্গীকরণ নিয়ে রচয়িতাদের বিভ্রান্তি দেখা যায়। যেমন দীর্ঘ ঋ, দীর্ঘ ৯-কে কেউ কেউ স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেউ দুই বর্ণকেই বাদ দিয়েছেন। ং ও ঃ-কে কেউ রেখেছেন স্বরবর্ণের মধ্যে, কেউ ব্যঞ্জনবর্ণে। ‘ক্ষ’ অক্ষরটি ক এবং ষ-এর যুক্তবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একে বিদ্যাসাগরের আগে পর্যন্ত সকলেই প্রায় ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বিজ্ঞানসম্মত বর্ণবিন্যাস :

‘শিশুশিক্ষা’ বনাম ‘বর্ণপরিচয়’

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মদনমোহন তর্কালঙ্কারই প্রথম প্রাইমার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছেন। বাংলা ভাষায় একেবারে অপ্রচলিত বর্ণগুলোকে (ঙ্র, চ্র, ঙ্য ইত্যাদি) তিনি তাঁর ‘শিশুশিক্ষা’ থেকে বাদ দিয়েছেন। তিনিই প্রথম বাংলা বর্ণমালাকে যুক্তিশীল সজ্জাক্রমে সাজিয়েছেন। অসংযুক্ত বর্ণ ও তার উদাহরণ এবং সংযুক্ত বর্ণ ও তার উদাহরণকে আলাদা ভাবে (প্রথম ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে) উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রেও তিনিই পথিকৃৎ। অবিস্মরণীয় “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল…” (প্রভাত বর্ণন) কবিতাটি ‘শিশুশিক্ষা’-র প্রথম ভাগের শেষে মুদ্রিত হয়েছিল। আর ছিল ছন্দ-মিলে তরতর বয়ে যাওয়া চমৎকার একটি শিক্ষামূলক ছড়া— “বার তিথি মাস যত। একে একে হয় গত। বার মাস সাত বার। আসে যায় বার বার। লেখাপড়া করে যেই। গাড়িঘোড়া চড়ে সেই। লেখাপড়া যেই জানে। সব লোক তারে মানে। পিতা মাতা গুরুজনে। সেবা কর কায় মনে”। লক্ষণীয় এই রচনার প্রবাদে পরিণত পঙক্তি দুটি— “লেখাপড়া করে যেই। গাড়িঘোড়া চড়ে সেই”।

তবে মদনমোহনও প্রচলিত সব রীতিকে লঙ্ঘন করতে পারেননি। পূর্বজদের অনুকরণে ‘শিশুশিক্ষা’-তেও স্বরবর্ণ-গুচ্ছের অন্তর্গত ছিল দীর্ঘ ঋ(ৠ), দীর্ঘ ৯(ৡ), ং(অং), ঃ(অঃ)। ক এবং ষ-এর যুক্তবর্ণ ‘ক্ষ’ ছিল ব্যঞ্জনবর্ণে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মদনমোহনের তৈরি কাঠামোটিকে অনেকাংশে অনুসরণ করেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সাহস দিয়ে প্রচলিত রীতির বাইরে গিয়ে বর্ণমালাকে আরও যুক্তিশীল করে তুললেন। কেবল বিষয়বিন্যাসে নয়, বহু শব্দ এবং বাক্যের উদাহরণ তিনি ‘শিশুশিক্ষা’ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকী, ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত অন্তত ‘বর্ণপরিচয়’ দ্বিতীয় ভাগে যে ‘শিশুশিক্ষা’-র কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জানা যায় ওই বছর বইটির ৬২তম সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপন’ তথা ভূমিকায় বিদ্যাসাগরের বয়ানে— “পুস্তকের শেষ ভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে”।

‘বর্ণপরিচয়’-এ তিনি ৠ, ৡ, ক্ষ ইত্যাদিকে একেবারে বাদ দিলেন। কারণ, প্রথম দুটির ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই (বাংলায় ৯-এর ব্যবহারও নেই। বিদ্যাসাগর একে তাড়াতে পারেননি। আজও একে স্বরবর্ণের সঙ্গে শিশুদের পড়তে হয়)। অনুস্বার ও বিসর্গকে নিয়ে এলেন ব্যঞ্জনবর্ণে। সেই সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করলেন ড়, ঢ়, য়, ঁ— এই নতুন বর্ণগুলো। হস্ যুক্ত ‘ত’-এর একটি নতুন রূপ দিলেন তিনি ‘বর্ণপরিচয়’-এ। বাংলা পুথির অনুসরণে তৈরি হল ‘ৎ’ (খণ্ড ত)।

মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’-য় ছন্দ এবং মিলের সুললিত ভূমিকা ছিল। ‘বর্ণপরিচয়’ নির্মিত হল সুঠাম, নির্মেদ গদ্যের ভিতের ওপর। ‘শিশুশিক্ষা’ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করলেও বিদ্যাসাগর এই বইয়ে পদ্য-অনুষঙ্গ পুরোপুরি বর্জন করেছেন। তাঁর পদ্যবর্জন বিষয়ে কেউ কেউ মনে করেন, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন পদ্যভাষার গঠনরীতি কৃত্রিম হতে পারে, তাই শিশুদের সঠিক বাক্য শেখাতে গদ্যভাষাকেই আদর্শ মানা উচিত। বর্ণশিক্ষার বইয়ে পদ্য ব্যবহারে বিদ্যাসাগরের সম্ভবত অস্বস্তি ছিলই। তাই মদনমোহনের মৃত্যুর (১৮৫৮) আগে এবং পরে তিনি ‘শিশুশিক্ষা’-র অনেক ছন্দবদ্ধ বাক্য গদ্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে মদনমোহনের জীবিতাবস্থায় দুই বন্ধুর মধ্যে তিক্ততাও তৈরি হয়েছিল বলে শোনা যায়। শিশুর বর্ণশিক্ষার বইয়ে কাব্যময় ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্তে মদনমোহন যে বেঠিক ছিলেন না তা বোঝা যায় অনেক পরে প্রকাশিত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’-এর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে।

বিচিত্রগামী প্রাইমার

পরবর্তীকালের প্রাইমারগুলোর অধিকাংশই ‘শিশুশিক্ষা’ অথবা ‘বর্ণপরিচয়’-এর আদর্শে রচিত। কেউ কেউ মধ্যপন্থী। যেমন, মদনমোহনের জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচিত বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন তিনি, নিরবচ্ছিন্ন লালিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন গদ্য, “এই উভয় দোষ পরিহারপূর্বক উভয়ের গুণ একত্র করিয়া সরসে-নিরসে মিশাইয়া ‘শিক্ষাসোপানাবলী’ বিরচিত করিয়াছি”।

উনিশ শতকে বাংলা প্রাইমার রচনায় খ্রিস্টান এবং হিন্দু লেখকদের তুলনায় মুসলমান লেখকদের নাম কমই পাওয়া যায়। ১৮৬৯ সাধারণাব্দে প্রকাশিত ‘জ্ঞানশিক্ষা-১’ নামে একটি বারো পৃষ্ঠার বইয়ের লেখক ছিলেন মহম্মদ জুহুরুদ্দিন। গবেষক আশিস খাস্তগীরের উল্লেখে এরকম আরও কিছু নাম— ‘প্রথম শিক্ষা’ (মুনসি কাজিমুদ্দিন, ১৮৮৫), ‘প্রথম ভাগ বর্ণবোধ’ (মজহরুল্লা কাজি, ১৮৮৬), ‘বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ’ (মহম্মদ আবদুল মজিদ সরদার, ১৮৮৮), ‘অক্ষর পরিচয়-১’ ও ‘অক্ষর পরিচয়-২’ (ফতে মণ্ডল, ১৮৮৮) ইত্যাদি। ১৮৮৯-এ নোয়াখালি থেকে বেরিয়েছিল ‘সরল শিক্ষা’, লেখক ওয়াজুদ্দিন আহমেদ। ১৮৯৭ পর্যন্ত এরকম আরও কিছু বইয়ের লেখকের নাম রহিমুদ্দিন সরকার, মালেকউদ্দিন আহমেদ, মুনসি জমারত হুসেন, অর্পণ-উল-মুনসি।

বালিকাদের জন্যে কয়েকজন মহিলা লেখকও প্রাইমার রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। ‘বামাবোধিকা’(১৮৬৮)-র রচয়িতা কামিনীসুন্দরী দেবী এ ব্যাপারে প্রথম। এছাড়া আরও কিছু নাম হল প্রতুলকুমারী দাসী, সরোজিনী দেবী, ব্রহ্মময়ী রায়, চারুবালা দেবী ও মুসলমান লেখিকা হলিমন্নেষা খাতুন। এর মধ্যে চারুবালা দেবীর বইয়ের নামটি চমৎকা্র, ‘টুকটুকে বই’।

অভিনবত্বের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্গাচরণ গুপ্তের ১৮৭৮-এ প্রকাশিত ‘গুপ্তপ্রেস বর্ণমালা’। এই বইয়ের তিনটি খণ্ডের প্রথমটিতে স্বরবর্ণ, দ্বিতীয়টিতে ব্যঞ্জনবর্ণ এবং তৃতীয়টিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ছাপা হয়েছিল। প্রতি খণ্ডের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এক-একটি বর্ণ বিশাল বড়ো করে ছাপানো হয়েছিল।

বাংলা প্রাইমারে ঠিক কবে থেকে ছবির ব্যবহার শুরু হয়েছিল সে বিষয়টি বিশেষ স্পষ্ট নয়। অধ্যাপক আশিস খাস্তগীর তাঁর সম্পাদিত ‘বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ’ বইয়ে জেমস লং-কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, সম্ভবত ১৮২৫-এ চিত্র সহ প্রাইমার প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫০-এ মিশনারিদের একটি শিশুগ্রন্থে বাহাত্তরটি ছবি ছাপা হয়েছিল। বাঙালিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের ‘প্রথম পাঠ’ ও ‘দ্বিতীয় পাঠ’ (১৮৬২) নামক বইয়ে প্রথম ছবির ব্যবহার হয়। ১৮৮০-তে যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিক্ষাসোপান’-এ জীবজন্তুর ছবি ছিল। এর পর থেকে সচিত্র ভাষাশিক্ষার বইয়ের ব্যাপ্তি ঘটেছে। গ্রন্থনামের আগে ‘সচিত্র’ কথাটির ব্যাপক ব্যবহারও শুরু হয় এই সময় থেকেই। যেমন—সচিত্র অক্ষর পরিচয় (১৮৮১), সচিত্র শিশুশিক্ষা (১৮৮২), সচিত্র বর্ণপাঠ (১৮৮৭) ইত্যাদি।

আরও প্রাইমার : গ্রামাঞ্চল

উনিশ শতকে বাংলার শিক্ষাজগতে বিপুল কর্মকাণ্ড চললেও তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা তখনও দীর্ঘকালব্যাপী প্রাচীন গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল। বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’-র অপুর প্রথম দিনের পাঠশালায় যাবার ঘটনাটি আবার স্মরণ করা যাক। অপুর চেয়ে একটু ছোটো একটি ছেলে সেখানে পাততাড়ির তালপাতা মুখে পুরে চিবোচ্ছিল। এই উপন্যাসের অপু চরিত্রটি যে বিভূতিভূষণের নিজেরই ছোটোবেলার ছায়ায় রচিত তা আমরা স্বয়ং লেখকের কথাতেই জানতে পারি। শৈশবে পিতা মহানন্দের ভ্রাম্যমান সংসারের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নানা জায়গায় গোটা চারেক পাঠশালাতে পড়তে হয়েছিল বিভূতিভূষণকে। তার মধ্যে হুগলির শা-গঞ্জ কেওটার প্রথম পাঠশালার প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের নাম এবং সেখানকার পরিবেশ সরাসরি তুলে এনেছিলেন ‘পথের পাঁচালী’-তে। সেদিক থেকে উপন্যাসের ওই দৃশ্যটি উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকের বলা যায়। বঙ্গের কোথাও কোথাও তখনও অব্দি তালপাতার পুথির প্রচলন ছিল। কলকাতা শহরে যে নতুন প্রাইমারের ঢল নেমেছিল, গ্রামাঞ্চলে তার খুব সামান্যই পৌঁছোতে পারত। অথবা পৌঁছোলেও সেসব গ্রামীণ প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী ছিল না।

এই অভাব পূরণ করত ‘শিশুবোধক’ নামের একটি বিচিত্র শিশুপাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৩০ সাধারণাব্দে এই বইয়ের একটি সংস্করণের কথা জানা যায়। বইটিতে বর্ণমালা, বানান, পত্রলিখন, আর্যা, নামতা, অঙ্ক, ওজন-মাপ-বার-মাস-সময়, গঙ্গা বন্দনা, দাতা কর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন, চানক্যশ্লোক, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি বহু-বিচিত্র বিষয় সংকলিত ছিল। প্রবোধচন্দ্র সেনের ধারণা, আঠেরো শতকে (নিশ্চিত পুথি আকারে) এই বই পাঠশালাতে পড়ানো হত। নানা সময়ে এটিতে বিভিন্ন সংকলক দ্বারা নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। ১৮৯৮-এর একটি সংস্করণে যেমন দেখা যায়, এতে যুক্ত হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালা ও ইংরেজি সংখ্যা, মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’ থেকে ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতা। এই সংস্করণের মজার ব্যাপার হল এর বর্ণমালায় ‘বর্ণপরিচয়’ বইয়ে বিদ্যাসাগরের বর্জিত ৠ, ৡ, ক্ষ এবং তাঁর সংযোজিত ড়, ঢ়, য়, ঁ একই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। আরও আছে স্বরবর্ণে অং, অঃ, ব্যঞ্জনবর্ণে ং, ঃ । ‘শিশুবোধক’-এর এই সংস্করণটিতে ছিল বেশ কিছু উডকাট ছবি। বইটির জনপ্রিয়তা ছিল। ‘শিশুশিক্ষা’ ও ‘বর্ণপরিচয়’-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছাপা হত মাত্র দুটি শিশুপাঠ্য বই। একটি এই ‘শিশুবোধক’, অন্যটি ‘বাল্যশিক্ষা’। ‘বাল্যশিক্ষা’ও আঞ্চলিক চাহিদা থেকেই ১৮৭৭-এ প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। প্রথম রচয়িতা রামসুন্দর বসাক। পরে এর ব্যবসায়িক সাফল্য দেখে নানা লেখকের ‘বাল্যশিক্ষা’ নামে বই প্রকাশিত হতে শুরু করে। কলকাতাতেও ব্যাপক ভাবে রামসুন্দর বসাক এবং অন্য লেখকদের ‘বাল্যশিক্ষা’ বই ছাপা হয়েছিল। ‘বাল্যশিক্ষা’-র অনুকরণে সীতানাথ বসাক প্রণীত ‘আদর্শলিপি ও সরল বর্ণ পরিচয়’ নামে একটি বই গত শতকের পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকেও প্রাক-বিদ্যালয় পর্বে বেশ জনপ্রিয় ছিল।চল্লিশ-পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের পাঠকদের অনেকের মনে পড়তে পারে। এখনও পাওয়া যেতে পারে গ্রামীণ মেলা কিংবা শহরের ফুটপাতের বইয়ের স্টলে।

অজেয় ‘বর্ণপরিচয়’

১৮১৬-তে মিশনারিদের হাতে বাংলা প্রাইমারের সূচনা। ১৮৪৯-এ মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাকে বিজ্ঞানসম্মত মানে পৌঁছে দেন। তাঁর ‘শিশুশিক্ষা’-র কাঠামোকে আরও পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫-য় ‘বর্ণপরিচয়’ লেখেন। প্রকাশের পর থেকে জীবিতকালে বিদ্যাসাগর এই বইয়ের বহু সংস্করণে নানারকম ব্যবহারিক ও সময়োচিত পরিমার্জনা করেছেন। তার পর ১৮৯১-এ তাঁর প্রয়াণের পর, এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে এপার ও ওপার বাংলার গঙ্গা ও পদ্মা দিয়ে বহু ঢেউ বয়ে গিয়েছে। ১৮৯৭-এ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ‘হাসিখুশি’ প্রকাশিত হয়ে শিশুদের বর্ণপাঠ বইয়ের ধারণাই বদলে দিয়েছে (স্মরণীয়, “অ— অজগর আসছে তেড়ে/আ— আমটি আমি খাব পেড়ে” ইত্যাদি)। ‘বর্ণপরিচয়’-এর মতো গুরুমশাইয়ের গাম্ভীর্য নেই তাতে, নেই সুবোধ বালক তৈরির দায়, শিশুদের নিজেদের রাজ্যে ঢুকে পড়ে খেলাচ্ছলে এক আনন্দপাঠে তাদের মাতিয়ে তুলেছেন যোগীন্দ্রনাথ।

১৯৩০ সাধারণাব্দে রবীন্দ্রনাথ শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর অসাধারণ কবিত্বের স্পর্শময় ‘সহজ পাঠ’। এ দুটি অসামান্য বইয়ের পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে বা হয়ে চলেছে ভালো-মন্দ অজস্র বিচিত্র বর্ণশিক্ষার বই। তবু এও সত্যি, মদনমোহনের ‘শিশুশিক্ষা’-র অনুপ্রেরণায় বিদ্যাসাগরের যুক্তিশীল বিবেচনায় ‘বর্ণপরিচয়’-এর মাধ্যমে বাংলা প্রাইমারের যে আদর্শায়িত রূপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল আজ পর্যন্ত এ ধরনের বইয়ের মূল কাঠামো তা থেকে খুব বেশি দূর সরে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘সহজ পাঠ’ বইয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাবেই ‘৯’-কে বাদ দিয়েছেন, আবার তিনিই কেন যেন বিদ্যাসাগর বর্জিত ‘ক্ষ’-কে বসিয়েছেন ‘হ’-এর পাশে (স্মরণ করা যেতে পারে, “শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ/কোণে বসে কাশে খ ক্ষ”)।

সাম্প্রতিক কালে ভাষা গবেষক সুভাষ ভট্টাচার্য তাঁর ‘ব্যাকরণের আনন্দপাঠ’ বইয়ে য, র, ল, ব— এই চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ থেকে ‘ব’-কে বাদ দিয়েছেন এবং ‘য়’-কে এদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন (য, য়, র, ল)। বর্ণমালা থেকে তিনি ড়, ষ, ৎ, ঁ— এই চারটি বর্ণকেও বাদ রেখেছেন। কারণ তাঁর মতে— “ড় হল ড-য়ের ভিন্ন রূপ, ঢ় হল ঢ-য়ের ভিন্ন রূপ। ৎ হল ত্-এর ভিন্ন রূপ। আর চন্দ্রবিন্দুকে এই তালিকায় রাখা হয় বটে, তবে এটা বর্ণ নয়, ওটা আনুনাশিকতার চিহ্ন”।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ‘বর্ণপরিচয়’-এর কোনো সময়োচিত পরিবর্তন ঘটেনি। আজও পর্যন্ত তা রয়ে গিয়েছে একইরকম গাম্ভীর্য নিয়ে, তৎসম শব্দবহুল উদাহরণ ও সাধু বাক্যের পাঠ সহ। কিন্তু এই তথাকথিত অপরিবর্তনীয় থে্কেও ‘বর্ণপরিচয়’-এর অবিশ্বাস্য সফলতার তুলনা নেই। ‘হাসিখুশি’ প্রকাশের পরে বর্ণশিক্ষার বইয়ের ভাব এবং ভঙ্গিগত ধারণা বদলে যাওয়ার ফলে উনিশ শতকে প্রকাশিত ‘শিশুশিক্ষা’ সহ শত শত প্রাইমার দ্রুত জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু একা ‘বর্ণপরিচয়’ অমিতবিক্রমে টিকে রইল তারও পরের গোটা একটা শতাব্দী পেরিয়ে। কেউ কেউ এর কারণ হিসেবে বিদ্যাসাগরকে প্রখর ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন ভেবেছেন। তিনি নিজের ‘সংস্কৃত যন্ত্র’ প্রেসে এই বই ছাপতেন। সরকারের শিক্ষা-উপদেষ্টা ও বিদ্যালয় পরিদর্শক হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে এই বইটি প্রচারের প্রচুর সুযোগ ছিল।

কিন্তু শুধুমাত্র এটা কারণ হলে আজও একুশ শতকের বাবা-মায়েরা বা বিদ্যালয় শিক্ষকেরা শিশুদের ‘হাতেখড়ি’ বা প্রথম বাংলা বর্ণশিক্ষা দিতে এই বইয়ের শরণ নিতেন না। ‘বাংলা বানান’ প্রতিযোগিতায় এখনও অনেক আয়োজকদের কাছে ‘বর্ণপরিচয়’ আদর্শ মান্য বই। আবার বাংলা বানান নিয়ে সাম্প্রতিক কালের নানা সংশয় ও বিতর্কে বিভ্রান্ত সাধারণ মানুষও হয়তো ‘বর্ণপরিচয়’-কেই বেশি আঁকড়ে ধরছেন।

কেবল ব্যবসাবুদ্ধিতে এমনটা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মন্তব্যটিকেই বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় আমাদের— “অন্যান্য ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে যাঁর অবিসংবাদিত মহত্ত্ব ও প্রিয়তা, যা তাঁকে কেন্দ্র করে অজস্র সত্য, কল্পিত ও অতিরঞ্জিত লোকগল্প তৈরি করে, তাও একটা কারণ নিশ্চয়ই। ‘বর্ণপরিচয়’ বাড়িতে রইল তো মহত্ত্বের একটা প্রান্ত ছুঁয়ে থাকা গেল, যেন একটা গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কর্তব্য করে ফেলা গেল। এখানে ভালোমন্দর বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনার প্রসঙ্গ আসে না”। অথবা আরও একটু স্পষ্ট করে যেমন বলেছেন গবেষক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শিশুশিক্ষা’-র বিলকুল অদৃশ্যতার পাশে ‘বর্ণপরিচয়’-এর দিব্য বিদ্যমানতা প্রসঙ্গে— “আমাদের অভিনিবেশের প্রকৃত লক্ষ্য গ্রন্থ বা Text নয়; আদতে আমরা যা নিয়ে ভাবিত তা স্রেফ গ্রন্থকর্তার সহি বা authorial signature” ।

‘ভালোমন্দর বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা’

কিন্তু উনিশ শতকের এই অসামান্য কর্মোদ্যোগী, প্রখর যুক্তিবাদী ও সর্বাংশে মানবিক মানুষটির মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থেকেও ভালোমন্দের বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনার দিকে আমাদের ফিরতেই হয়। গত শতাব্দীর গোড়ায়, অথবা তারও আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কেউ কেউ লক্ষ করেছিলেন বাংলা ভাষা সংস্কৃত থেকে পৃথক স্বতন্ত্র একটি ভাষা। এই ভাষার উচ্চারণে সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ স্বর নেই, ঞ, ণ, য, ষ নেই, ম-ফলা, য-ফলা, বিসর্গর উচ্চারণ সংস্কৃতের থেকে অনেক আলাদা। ১৯৩৬ সালেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অতৎসম শব্দের বিকল্প বানানবিধি তৈরি হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ‘সবুজপত্র’ সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে চলিত বাংলা ভাষা মর্যাদা পেতে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্য এবং শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তথাকথিত ‘সাধু’ গদ্যভাষা প্রায় একেবারেই বর্জিত হল। কমে এল তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারবাহুল্যও।

‘বর্ণপরিচয়’-এর পাখী, মাসী, বাড়ী, ছুটী, খুসী ইত্যাদি বিকল্প বানানে পাখি, মাসি, বাড়ি, ছুটি, খুশি হয়ে গিয়েছে সেই কবেই। একুশ শতকের শুরুতে নানাবিধ বানান-বিতর্কের মধ্যেই ‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি’ বাংলা বানানবিধি প্রণয়ন করেছে। তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেও এতে সরলতম বিকল্প সংস্কৃত বানানকে গ্রহণ করা হয়েছে (শ্রেণি, তরি, তির, যুবতি, রজনি ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যপুস্তক রচনায় ও বিদ্যালয়ে ভাষাশিক্ষায় এই বানানবিধিকে মান্যতা দিয়েছে।

এই সমস্তই খুব বিতর্কমুক্ত নয় এবং নানা মহলে এ বিষয়ে মতানৈক্যও রয়েছে। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও প্রকাশনী সংস্থা আলাদা নিজস্ব বানানরীতি অনুসরণ করে চলেছে। তবু, এই পৃথকতার মধ্যেও অমিলের পরিমাণ সামান্যই, মিলই বেশি।

এই অবস্থায় আজকের শিশুরা এখনকার ভাষারীতি, বানানরীতি শিখবে, এমনটাই কাম্য। কিন্তু ‘বর্ণপরিচয়’ রয়ে গেছে সেই উনিশ শতকীয় আদলেই, সংস্কৃত শব্দবহুল (অনেক অপ্রচলিত শব্দ সহ, যথা— গ্লপিত, তাড্যমান, তিগ্ম, নিষণ্ণ, জিক্ষ্মিত ইত্যাদি), প্রাচীন বানান ও সাধু রীতির গদ্য সমন্বিত। তাই এখনকার শিশুদের একই সঙ্গে ‘বর্ণপরিচয়’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘সহজ পাঠ’ বা অন্য কোনো আধুনিক বইয়ের মাধ্যমে ভাষাশিক্ষার পাঠ সমস্যাকীর্ণ।

সরকারি ভাবে এই বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষায় ‘বর্ণপরিচয়’ পড়ানো অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অভিভাবকদের অনেকে এখনও এই বইকে বাংলা ভাষাশিক্ষায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেন, সে তো আগেই বলেছি। হয়তো সে কথা ভেবেই সরকারি তরফে সম্প্রতি আবার এই বইকে ‘দ্রুতপঠন’ গ্রন্থ হিসেবে প্রাথমিক স্কুলে পাঠ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও নামী-অনামী অসংখ্য প্রকাশকের অজস্র ধরনের ‘বর্ণপরিচয়’ বাজারে সহজলভ্য। এবার একটু অন্যরকম ভাবনা জরুরি। একটু ‘বিজ্ঞানসম্মত বিবেচনা’। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব চিরস্মরণীয়। তাঁর উদার যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাশীলতাকে শ্রদ্ধা জানাতেই ‘বর্ণপরিচয়’-কে বিদায় জানানো দরকার।

তথ্যসূত্র :

মূল গ্রন্থ – বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮-১৮৫৫)# সম্পাদনা আশিস খাস্তগীর (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

অন্যান্য –

১। বাংলা হরফের পাঁচ পর্ব (প্রবন্ধ)# পলাশবরণ পাল (মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই – সম্পাদনা স্বপন চক্রবর্তী, অবভাস)

২। বাংলা শিশুসাহিত্যের ছোটো মেয়েরা – শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (গাঙচিল)

৩। শিশুশিক্ষা – মদনমোহন তর্কালঙ্কার # সম্পাদনা আশিস খাস্তগীর (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

৪। আবার শিশুশিক্ষা (প্রবন্ধ) – শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (‘অবভাস’ পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪)

৫। পথের পাঁচালী – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (অপুর সংসার সমগ্র, মিত্র

ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা)

৬। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – রুশতি সেন (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

৭। বর্ণপরিচয় – ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা)

৮। ব্যাকরণের আনন্দপাঠ – সুভাষ ভট্টাচার্য ( দে বুক কনসার্ন, কলকাতা )

৯। প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

১০। আকাদেমি বানান অভিধান (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)

১১। আজকাল পত্রিকা (রবিবার ‘ছুটি’)

সমৃদ্ধ ও চিন্তাউদ্রেককারী লেখা।

ধন্যবাদ।

খুব ভালো লেখা।

ধন্যবাদ।

সমৃদ্ধ হলাম ই না শুধু, এ লেখা পড়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ধন্যবাদ।

খুবই তথ্য সমৃদ্ধ এবং বিশ্লেষণাত্মক লেখা। ভালো লাগল। জানলামও অনেক কিছু।

ধন্যবাদ।

আমি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়েছি ১৯৫৭ সালে। আজও আমার কাছে রাখা আছে আস্ত, ছেঁড়া, ফাটা এবং কোনটার শুধু মলাট আর কারুর দু’টো ছেঁড়া পাতা — আদর্শলিপি, শিশুশিক্ষা, সহজপাঠ, হাসিখুশি ও বর্ণপরিচয়।

দারুণ।

বানানের সরলতা হয়েছে। তীর ইত্যাদি তির হয়েছে। ঈকার তুলে দিলে ভাষার মর্যাদা হানি হয়। সব ঈকার কি তুলে দেওয়া যাবে বা হবে?

না। সব ঈ-কার অবশ্যই তুলে দেওয়া যাবে না। নতুন বানানবিধি অনুযায়ী, তৎসম শব্দে, অর্থাৎ যে শব্দগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে, সেখানে ঈ-কার থাকবে। অন্য উৎস এবং দেশি শব্দে ই-কার হবে। তবে তৎসমতে কিছু শব্দের বিকল্প বানানে ই-কার লেখা যায়। বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্যে সেই শব্দগুলো লেখার সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন শ্রেণি, যুবতি, তির (বাণ), রূপসি, গণ্ডি ইত্যাদি।