বাঘোর – প্রাচীনতম দেবী-আরাধনা স্থল

মানুষের ধর্মবিশ্বাস কত প্রাচীন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মতবিরোধ আছে। প্রত্ন প্রমাণ, লিখিত না হলে, সন্দেহ থাকে আমরা আধুনিক মানুষেরা আমাদের ধর্ম-ভাবনা প্রাচীন সমাজের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি না তো! এটা স্বাভাবিক যে কয়েক হাজার বছর আগের মানুষের মধ্যে এখনকার মতো জটিল ধর্ম-চিন্তা থাকার সম্ভাবনা খুব কম। সহজ সরল সামাজিক জীবনধারায় অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে জটিল ধর্ম-ভাবনা না থাকারই কথা। তাহলেও এখানেই একটু থমকাতে হয়। সমাজ-জীবন আর ধর্ম কি একে অপরের সঙ্গে জড়িত? তেমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে?

আগে ভাবা হত কৃষিকাজ ও সুস্থির সমাজের মিলিত জীবনধারার ফল হল ধর্ম-চিন্তা। কিন্তু ইতিমধ্যেই বোঝা গেছে যে সেটা আমাদের ভুল ধারণা ছিল। কৃষিকাজ বা সুস্থির সমাজ ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত ক্ষমতা আর সম্পদ আহরণের আকাঙ্ক্ষায় ভরা এক জটিল সামাজিক সম্পর্কের জন্ম দেবে। জন্ম নেবে জটিল এবং কুটিল সামাজিক ভাবনা। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে, সামাজিক পরিস্থিতির প্রতিফলন হিসাবে আসতে পারে জটিল ধর্ম-ভাবনা। সরল ধর্ম-ভাবনার জন্য এমন জটিল সমাজ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

তাহলে ধর্ম-ভাবনার শুরু কখন থেকে সম্ভব? মানুষ আর তার পরিবেশের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক যখন থেকে বোঝার চেষ্টা করেছে, তখন থেকেই অজানা সমস্যার সমাধান হিসাবে ধর্ম-ভাবনার শুরু, এমন ভাবা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহকদের মধ্যেও ধর্ম-ভাবনা থাকবে। কিন্তু কেমন ছিল সেই ধর্ম-ভাবনা? সেটা ভাবতে বসলে অজান্তেই আমাদের মনের জটিলতা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়ে যেতে পারে।

ধর্ম-ভাবনার উৎপত্তি, গতিপ্রকৃতি সরাসরি জানার উপায় সীমিত। তবে এখনও খুব ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ রয়েছে। তাদের বর্তমান আচরণ থেকে আমরা অন্তত কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি এদের অতীত ধর্ম-ভাবনা সম্পর্কে। কিন্তু সেই ধর্ম-ভাবনা কতটা অতীতের বা কতটা ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে, সেটাও দেখা দরকার। সতর্ক হওয়া দরকার যাতে আমাদের জটিলতায় তারা সংক্রমিত না হয় এবং সংক্রমণকে সযত্নে ছেঁটে ফেলার কঠিন কাজটিও এক্ষেত্রে করতে হবে।

নানা প্রত্নক্ষেত্রে মাটির তৈরি নারী মূর্তিগুলো পাওয়ার ফলে একটি প্রচলিত সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে যে অতীতে মাতৃ আরাধনা ছিল একেবারে আন্তর্জাতিক। প্রত্ন-নারী মূর্তি হলেই দেবীমূর্তি ধরে নেওয়া হয়। কখনও ভাবা হয় না যে কোন প্রেমিক-প্রেমিকার, অথবা সন্তান-জননীর, অথবা নিদেনপক্ষে শিল্পীর শিল্প হিসাবেই মূর্তি বানানো হতে পারে। মানুষের ধর্ম-ভাবনা যদি তার পরিবেশ-প্রকৃতি থেকে জন্মে, তবে তার আরাধ্যের নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি থাকার কথা নয়। পরিবেশের সঙ্গে তার ধর্ম-ভাবনার সমন্বয়ের জন্য মূর্তি তৈরির ক্ষমতা বা অক্ষমতাকে মাপকাঠি করা যাবে না। আমাদের সৃষ্ট সমস্যা হল, অতীতের ধর্ম-ভাবনার অস্তিত্বের পাথুরে প্রমাণ পেতে হলে একটা পাথুরে, নিদেনপক্ষে মাটির মূর্তি চাই। অথচ মূর্তি বানানো আর ধর্ম-ভাবনা একত্রে ভাবলে ধর্ম-ভাবনার কাল হবে অতিস্বল্প, যা প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব। অতএব ধর্ম-ভাবনা মূর্তি-নিরপেক্ষ বলেই ধরে নিতে হবে। মূর্তি আকার-আকৃতি নিরপেক্ষ প্রতীক প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের যত ভাবনা অবশ্যই তার ভয় আর অনিশ্চয়তাকে ঘিরে। অনিশ্চয়তাও ভয়েরই নামান্তর মাত্র। আধুনিকতম ধর্মগুলোও মূলত এই অনিশ্চয়তার ভীতির উপর দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর পরে কী হবে সেটাই প্রধান অনিশ্চিত-ভীতি। তাই সব ধর্মই মূলত সেই নিশ্চয়তার প্রতি আশ্বাস দেয়। ভয় ও অনিশ্চয়তাই যদি ধর্ম ভাবনার মুল হয়, তবে প্রাচীন মানুষের ধর্ম-ভাবনার চাবিকাঠি থাকবে তার পরিচিত পরিবেশে। পরিবেশ-প্রকৃতির যে উপাদান তাকে নিশ্চয়তা দেবে তাকেই সে আরাধনা করবে তার অনিশ্চয়তাকে নিশ্চয়তার বলয়ে আনতে।

আমরা বর্তমানের বিচ্ছিন্ন শিকারি-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠীগুলির থেকে জেনেছি তাদের আরাধনা মূলত প্রকৃতি-পরিবেশের উপাদান-নির্ভর, যেমন গাছ, পাথর, পশু-পাখি। চিরকালের উপকারী গাছ মানুষের আরাধ্য হয়ে উঠবে এটা স্বাভাবিক। পশু-পাখি মানুষের জীবনে ভয় আর নিশ্চয়তা দুটোই দেয় এবং এই দুটো কারণেই সে আরাধ্যের জায়গায় বসতে পারে। ভারতে সম্প্রদায়-সংগঠিত ধর্মের শাসন এখনও দুর্বল, তাই এখনও ধর্ম-ভাবনায় মানুষ অনেকটাই স্বাধীন। ফলে আশপাশের পশুপাখি, গাছপালা, পাথর আরাধনা গ্রহণযোগ্য।

গাছ উপকারী বলেই আরাধ্য কিন্তু জড় বস্তু, যেমন পাথর, কেমন করে তা হল? শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে গাছ আর পাথর অপরিহার্য দুটো উপাদান। গাছ দিচ্ছে খাদ্য। পাথর দিচ্ছে শিকারের অস্ত্র। পাথর শিকারির শক্তির উৎস। খালি হাতে অসম্ভব কাজ পাথরের সাহায্যে সম্ভব হয়। শিকার, কাটা, ঘষা, থেঁতো করা, সব কাজে পাথর লাগে। আবার, মানুষ যেদিন থেকে রঙ-রূপে মোহিত হতে শিখল সেদিন থেকেই নানা আকারের, নানা রঙের পাথর তাকে মোহিত করে রেখেছে। পাথর মানুষকে প্রকৃতির অনিশ্চয়তার সঙ্গে লড়তে সাহায্য করেছে, একই সঙ্গে তাকে রঙে-রূপে-গঠনে মুগ্ধ করে রেখেছে। এমন একটি সহজলভ্য, নিত্য প্রয়োজনীয়, প্রাকৃতিক উপাদান হিসাবে পাথর যে দেবাসনে স্থান পাবে তাতে খুব কিছু অবাক হবার নেই।

কবে থেকে মানুষ পাথরকে দেবজ্ঞানে আরাধনা করছে? ইদানীং সামান্য ছয়-সাত বছর আগে তা জানার একটা সুযোগ এসে গেল, ভারতেই।

বাঘোর-১ প্রত্নক্ষেত্র। সিদ্ধি জেলা, মধ্যপ্রদেশ

আধুনিক কালের নিকটবর্তী অনুরূপ অর্চনাস্থল| চিত্র কৃতজ্ঞতা: কেনয়ের ও পাল

বাঘোর, মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার মেধাউলি গ্রাম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরের একটি প্রত্নক্ষেত্র। সোন নদী উপত্যকায় প্রস্তরযুগের প্রত্নক্ষেত্রগুলোতে কাজ করার অংশ হিসাবে ১৯৮০ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ্মদল কাজ শুরু করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে ছিলেন প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক জি. আর. শর্মা, আর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. ডেসমন্ড ক্লার্ক। তাঁরা এখানে পেলেন প্রস্তরযুগের শেষ পর্বে মানব বসতির প্রমাণস্বরূপ অজস্র পাথরের হাতিয়ার।

১৯৮২ সালে আবার এখানেই নতুন করে খনন কাজে হাত লাগালেন ওই একই দল। এই নতুন দলে ছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. এন. পাল আর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. এম. কেনয়ের। টানা দুই মরশুম কাজ করলেন তারা। (প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সারা বছর ধরে হয় না। কেবল ভালো আবহাওয়াতেই হয়। কাজেই প্রত্ন-খননকে সাধারণত বছরে না বলে কাজের মরশুমে বলেন তারা।)

বাঘোলে এই খনন হয় মোট ২৮৬ বর্গমিটার এলাকা। পাথুরে এলাকাটির পশ্চিম অংশ প্রাকৃতিক নিয়মেই ধ্বসে গেছে খাড়াই হয়ে। বাকি জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা পেলেন নানা পাথরের হাতিয়ার। আন্দাজ করা গেল, এই এলাকায় অতীতে পাথরের হাতিয়ার অন্য জায়গা থেকে এনে ব্যবহার যেমন করত, তেমনই এখানে বসেও বানানো হত। ডাঁই হয়ে নানা জায়গায় পড়ে আছে তাদের বাতিল করে দেওয়া পাথরের টুকরো। পড়ে আছে আধা বানানো হাতিয়ার। আর পাওয়া গেল একটি সম্ভাব্য উনুন। পাথরের হাতিয়ারের মধ্য মূলত ধারালো পাথরই বানানো হত বেশি। তাছাড়া ছিল হাতুড়ি, ঘষার ও চাঁছার হাতিয়ার। অসম কোনের ত্রিভুজাকৃতি পাথর, আর আংটির মত গোলাকার পাথরের ভাঙ্গা টুকরো। এই সবই নানা জায়গায় ছোটো ছোটো স্তূপে রাখা ছিল। অর্থাৎ যেখানে বসে বানাত, সেখানেই পড়ে থাকত বাতিল পাথরের টুকরো।

প্রস্তরযুগে পাথরের এমন হাতিয়ার বানানোর প্রত্নক্ষেত্র এর আগে এই উপমহাদেশে পাওয়া যায়নি। সমকালীন এমন প্রত্নক্ষেত্র পাওয়া গেছে ইরাকের কুর্দিস্তানে, যার বয়স ধার্য হয়েছে ১০.৭ থেকে ১২ হাজার বৎসর আগের। এই খনন কাজের একেবারে শেষের দিকে, সবার নজর পড়ল একটি গোলাকার বেদীর উপর। বালি পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো বেদী। ৮৫০ মিলিমিটার ব্যাসের গোলাকার বেদীটি খুব একটা উঁচু না, তবে পাশে স্বাভাবিক নিচু জায়গা থাকায় সেটাকে তুলনায় উঁচুই মনে হয়। বেদীর উপর বেশ কিছু ভাঙ্গা হাতিয়ার আর বাতিল পাথরের টুকরো পড়ে ছিল। বেদীর চারপাশে জায়গায় জায়গায় জড়ো করা বাতিল পাথরের টুকরো অনেকটা গোল করে ঘিরে আছে বেদীটা। দেখে মনে হবে কেউ কাজ করতে করতে পাশে ডাঁই করে রেখেছিল বাতিল টুকরোগুলো। তারপরে অনেকটা আপাত খালি জায়গা। যে খালি জায়গাকে তাদের বসবাসের এলাকা বলে অনুমান করা যায়। বেদী আগে নজরে পড়েনি কারণ তার উপরে আশপাশের মতই পড়ে ছিল বাতিল পাথরের টুকরো, আর তার সঙ্গে মিশে ছিল সামান্য কিছু কাজের জিনিষও।

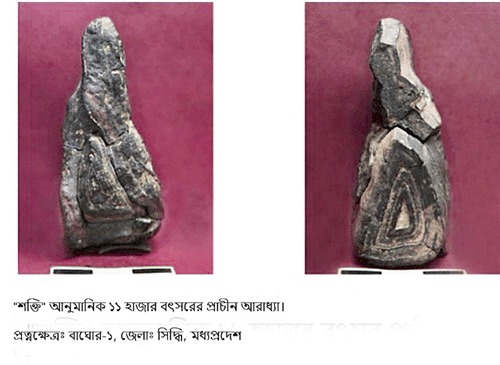

সেই বাতিল টুকরোগুলো সরাতে সরাতে আচমকা চোখ আটকে গেল একটা রঙিন পাথরের টুকরোর উপর। প্রাকৃতিক লৌহমিশ্রিত বেলে পাথরটির রঙ হলদেটে-লাল, আর লালচে-বাদামীর মিশেল। রঙের স্তর কিন্তু এলোমেলো না। পাথরের খাঁজের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ বদল হয়েছে। আর এই খাঁজগুলো আছে এককেন্দ্রীয় কয়েকটি ত্রিভুজের নক্সায়। একটি ত্রিভুজের রং হালকা তো পরের ত্রিভুজের রঙ গাঢ়। এই নজরকাড়া পাথরটি গোটা ছিল না, ভেঙ্গে পড়ে ছিল। কটা টুকরো ছিল বেদীর উপরেই। এর পরে আরও দুটো টুকরো পাওয়া গেল একই রঙের। আর তৃতীয় একটি টুকরো ছিল বেদী থেকে ৯০০ মি.মি. দুরে। সব টুকরো রঙ মিলিয়ে জোড়ার পরে বোঝা গেল তার আদত আকার-আকৃতি। বোঝা গেল এটি ১৫০ মি.মি. উঁচু, ৬৫ মি.মি. চওড়া আর ৬৫ মি.মি. পুরো ত্রিভুজাকৃতির পাথর।

এবার প্রশ্ন আসে এই পাথরটির বিশেষত কী, আর কেন সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো? প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে এর বৈশিষ্ট্য, তার রঙের বা আকারের চেয়েও বেশি হল তার অবস্থান। ছোটো ছোটো বেলেপাথরে জমাট বেদীটি প্রাকৃতিক নয়, এটা তৈরি করেছে মানুষ; উদ্দেশ্যমূলক নির্মাণ। বেদীর উপরের ভঙ্গুর বেলে পাথরের রঙিন টুকরোটি যে গোড়াতে একটিই টুকরো ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বেদীর উপরে পড়ে থাকা বহু ভাঙ্গা পাথরের টুকরোকে ধরা যেতে পারে যে সেগুলো পরে রাখা হয়েছে। সম্ভবত অন্য কোন জনগোষ্ঠী রেখেছে। তবে এলাকাটি কখনই অনেকদিন খালি ছিল না; হয়ত এক বা দুই বর্ষাকাল। নানা প্রাকৃতিক কারণেও বেদীর উপর ছোটো ছোটো পাথরের টুকরো পরে জমা হয়ে থাকতেই পারে। আসল গুরুত্ব থাকছে ওই বেদীর; যা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে খেটে তৈরি করেছিল। বেদীটি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক। কী সেই উদ্দেশ্য? কেন বেদী তৈরি হল আর কেন তার উপরে রাখা হল ত্রিভুজাকৃতি রঙিন পাথরটি?

১১-১২ হাজার বছর আগের মানুষের উদ্দেশ্য জানার পরোক্ষ উপায় হল স্থানীয় শিকারি-সংগ্রাহক না হলেও অন্তত বর্তমানের জনজাতিদের জীবনধারা লক্ষ করা। যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। স্থানীয় জনজাতি বলতে ওই এলাকার আশপাশে বাস করে কোল আর বাইগা জনগোষ্ঠীর লোক, যাদের সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধ আছে দ্রাবিড় জনজাতির। তারা প্রাচীন বাসিন্দা; কাজেই সূত্র পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দেখা গেল তারা এখনো ঐ রকমের রঙিন ত্রিভুজাকৃতি পাথরকে “মাঈয়া” বা মাতৃদেবী হিসাবে অর্চনা করে। প্রত্নবিজ্ঞানীরা খুঁজতে খুঁজতে প্রত্নক্ষেত্রটির মাত্র এক কিলোমিটার দুরে পেলেন “কেরাই-কী দেবী”-র দেবস্থান। কেরাইকি দেবী বা কেরাই-এর দেবী। এখানে দেখা গেল বেলেপাথর আর চুনাপাথরের ছোটো ছোটো টুকরো দিয়ে বানানো গোলাকার বেদী। তার উপরে রাখা ওইরকম এককেন্দ্রীয় ত্রিভুজাকৃতি পাথর। অবশ্য একটি নয়, ছয়টি। তাদের আকার, রঙ, সবই ঐ বাঘোরের বেদীর উপর পাওয়া পাথর খণ্ডের মতই। আর রাখা আছে মস্তকহীন এক মূর্তি, যাকে বলা হয় অঙ্গারা দেবী। অঙ্গারা বা অঙ্গার, জ্বলন্ত কয়লার দেবী।

এই কেরাই-কী দেবীর স্থানে রাখা ছয়টি ত্রিভুজাকৃতি পাথরে মাখা আছে সিন্দূর। বেদীর কাছে পড়ে আছে বেশ কিছু ছোটো ছোটো টেরাকোটা মূর্তির টুকরো, ভাঙ্গা মাটির বাসনের টুকরো, নারকেলের ভাঙ্গা টুকরো, আর মেয়েদের মাথার কাটা চুল। যদিও ওটা কোন যথাযথ মন্দির নয় তবু সেটা যে নিয়মিত পূজার্চনা করার স্থান তাতে কোন সন্দেহ নেই। একজন স্থানীয় মুসলমান পুরুষ প্রত্নবিজ্ঞানীদের জানান আশপাশের গ্রামের লোক এখানে পূজা দিতে আসে। নারকোল ভেঙ্গে দেয়, অনেকে মাথার চুল কেটেও দেয়। পূজা দিতে আসে মূলত বাইগা আর কোল জাতির লোকেরা। তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আর একেবারে স্থানীয় মুসলমানরাও, সংখ্যায় কম হলেও, আসে। এখানে পূজা দিলে মঙ্গল হয়, সুখ শান্তি আসে জীবনে, এমনটাই বিশ্বাস সকলের।

এরপরে বিজ্ঞানীরা কাছাকাছি গ্রামগুলো ঘুরে আরও কয়েকটি এমন অর্চনাস্থলের দেখা পান। আর খবর পান তাদের এই বাঘোর কর্মস্থলের দারোয়ান এক কোল যুবকের নিজেরই বানানো একটি অর্চনাস্থল রয়েছে। যেখানে জমানো পাথরের টুকরোর বেদীর উপর বেশ কয়েকটি এমন স্তরিভূত জ্যামিতিক আকার সমৃদ্ধ একটি বড়ো আর দু’টি ছোটো মাপের পাথর রয়েছে। তারই পাশে বাঁশের ডগায় লাগানো হয়েছে লাল পতাকা। ওই কোল যুবকটি জানান যে এটি হল দেবী কালিকা মাঈ-এর আরাধনা স্থল।

বাঘোরের কাছের যথাযথ গ্রাম মেধাউলি। সেখানে একটি নিম গাছের নীচে মাটির বেদীর উপরে পাথর বসানো। সেই পাথরের উপরে রয়েছে নানা আকারের বেলেপাথর ও চুনাপাথরের টুকরো। সেই পাথরগুলোর মধ্যেও বাঘোরে পাওয়া এককেন্দ্রীক বহু ত্রিভুজের স্তরীভুত পাথরও আছে। প্রতিটি পাথরকেই আলাদা আলাদা দেবতার প্রতীক বলে গণ্য করা হয়।

আরেক বিজ্ঞানী ক্রুক জানান এই মেধাউলির দেবর্চনাস্থলের মতই আছে সিধি জেলার উত্তর-পূর্বের মির্জাপুরের কোল বসতি এলাকায়। সেখানে একখণ্ড পাথর হল দেবতা। নাম বড়া-দেও বা গনসাম। গ্রামের বাইরে গাছের তলায়, পাশে লাল পতাকা লাগানো এই দেবতা হলেন গ্রামের শস্যের রক্ষাকর্তা, মুরগি, ছাগল বা ছোটো শুয়োর বলি দিয়ে আর সঙ্গে পর্যাপ্ত দেশি মদ দিয়ে দেবতার অর্চনা করা হয়। অনেক গ্রামে নিমগাছের নীচে রাখা জ্যামিতিক আকারের স্তরিভুত পাথরকে মাতৃদেবী হিসাবেও আরাধনা করা হয়।

কেনয়ের লিখছেন বিন্ধ্য-কাইমুর পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন গ্রামে নানা আকারের পাথরকে মাতৃদেবী তথা শক্তিদেবী হিসাবে আরাধনা করা হয়। তবে বেশিরভাগ সময়েই পাথরগুলোর আসল চেহারার বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেনয়ের আরও লেখেন যে হাইমেনডর্ফ ১৯৭৯ সালে উল্লেখ করেছিলেন যে অন্ধ্রপ্রদেশের গোন্ড জাতির লোকেরা গোলাকার পাথরকে গ্রামের দেবী নাট-আউয়াল বলে অর্চনা করে। ওরাঁও জাতি লোকেরা গোল পাথরকে যুদ্ধ ও শিকারের দেবী চন্ডী হিসাবে অর্চনা করে (রায় ১৯২৮)।

কেনয়ের মতে মধ্য-ভারতে, বিহারে যে নানা গুহাচিত্র পাওয়া গেছে, তাতে শিকারি-সংগ্রাহকদের জীবনযাত্রার অনেকটাই বোঝা যায়। দেখা যায় তাদের শিকারের দৃশ্য সহ নানা জীবজন্তু। এই ছবিগুলোর কয়েকটি জন্তুর গায়ে বাঘোরের পাথরের মত এককেন্দ্রীক বহু ত্রিভুজের নক্সা আঁকাও দেখা গেছে। কিন্তু সেই নক্সাকে শিকারি-সংগ্রাহকদের নিজস্ব শিল্প বৈশিষ্ট্য বলে ধরা মুশকিল। কারণ এমন এককেন্দ্রীক বহু ত্রিভুজ নক্সা হরপ্পা সভ্যতার বাসনেও পাওয়া গেছে। তাই হতেই পারে এটি একটি সহজাত নক্সা। তার আলাদা কোন গুরুত্বই হয়ত নেই।

পরের প্রশ্ন আসে মানুষ কেন নানা আকারের বা নানা রঙের পাথর থেকে একটি বিশেষ পাথরকে দেবতা বা দেবীর প্রতীক হিসাবে বেছে নেয়? সেই খোঁজে কেনয়ের তার কোল যুবক দারোয়ানকেই প্রশ্ন করলেন। কারণ সে তেমন একটি অর্চনাস্থল বানিয়েছিল। যুবকটি বলে সে অনেক খুঁজে খুঁজে সঠিক পাথরকেই বেছে এনেছে। কিন্তু কেন সেটাকেই তার সঠিক বা উপযুক্ত মনে হল তার কোন কারণ সে ব্যাখ্যা করতে পারেনি। সে শুধু জানে; কিভাবে জানে বা কেমন করে তার মধ্যে এই জানাটা এল তা বোঝার উপায় নেই। কেনয়ের পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকজন গ্রামবাসীকে নানা রকমের পাথর দেখালেন। যার প্রতিটিই নানা ধরনের স্তরীভুত রঙে নক্সা হয়ে দৃষ্টি আকর্ষক। কিন্তু সবাই সব পাথর বাতিল করে দিল এগুলো দেবীর প্রতীক নয় বলে।

এরপর তাদের বাঘোরের বেদীর কাছে নিয়ে যেতেই তারা ঐ ভাঙ্গা পাথরের টুকরোগুলো দেখে উত্তেজিত হয়ে বলে কেন এটাকে ভাঙ্গা হয়েছে? কেনয়ের হিন্দি জানতেন, সঙ্গী পালও হিন্দি জানেন। তারা জানালেন এটাকে ভাঙ্গা অবস্থাতেই পেয়েছেন, আর এর গুরুত্ব বোঝার জন্যই গ্রামবাসীদের ডেকে এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই গড় হয়ে বসে মাটিতে মাথা নামিয়ে ঐ বেদির উপর রাখা ভাঙ্গা পাথরকে প্রণাম করে।

কেনয়েররা নিশ্চিত হলেন কোন গ্রামীণ লোকেদের তরফ থেকে কোন যথাবিহিত ব্যাখ্যা না পেলেও এই ত্রিভুজাকৃতি পাথরটিকে যে দেবী প্রতীক বলে অনুমান করেছিলেন, সে অনুমানে ভুল নেই। ত্রিভুজাকৃতি পাথরকে কেনয়ের ধরেছেন যোনির প্রতীক হিসাবে। আর যোনির প্রতীক হিসাবে সেটি হল আদি মাতৃকা দেবী। কারণ প্রস্তর যুগের মানুষরা দেখেছিল মাতার যোনি থেকে নতুন মানুষের জন্ম হয়; যে মানুষ তাদের জনসংখ্যা বাড়াবে। তাই এই যোনি তাদের মঙ্গল সাধক তাই এটিই তাদের আরাধ্য।

কেনয়ের ভেবেছেন যদি এই যোনি রূপের প্রতীক পাথর প্রস্তর যুগ থেকে আদি মাতৃশক্তি হিসাবে অর্চিত হতে থাকে, তাহলে কি সেই প্রস্তরযুগেই শক্তিতন্ত্রের বীজ বপন হয়েছিল? শক্তিতন্ত্র আরাধনার যে জটিলতা আমরা জানি তা আসতে পারে পরবর্তীকালের জটিল সামাজিক পরিস্থিতি থেকে। সেই জটিলতা সরিয়ে রেখে শক্তিতন্ত্রের সরলতম রূপ হিসাবে একে ভাবা যেতেই পারে।

যদি এই ধারণা ঠিক হয় তবে আনুমানিক ১২ হাজার বছর আগের তৈরি বাঘোরের ছোট্ট বেদীটিই এখন পর্যন্ত পাওয়া মানব সভ্যতার প্রাচীনতম আদি মাতৃ-আরাধনা স্থল বলে বিবেচিত হতে পারে। বাঘোরে প্রথম খনন কাজ করেছিলেন জি. আর. শর্মা। তিনি এই বেদী ও পাথরটি দেখতে পাননি। এবার তার কি মত কেনয়ের ও পালের এই আবিষ্কারে? হরপ্পা.কম ওয়েবসাইটে দেখলাম জি. আর. শর্মা ছোট্ট করে দু’লাইনে তার মত জানিয়েছেন। লিখেছেন, একেবারে প্রমাণিত সত্য না হলেও কেনয়েরের ব্যাখ্যায় সারবত্তা আছে। হলেও হতে পারে কেনয়ের সঠিক।

তথ্যসূচি:

- Chaitanya Kalbag, Indo-US Archaeological team stumbles upon prehistoric Shakti worship in MP, INDIA TODAY, Oct12, 2013.

- J. M. Kenoyer, J. D. Clark, J. N. Pal & G. R. Sharma, An Upper Paleolithic Shrine in INDIA?, Antiquity LVII – 1983, (and Online published by Cambridge press. 2.1.2015)

চিত্র পরিচিতি ও কৃতজ্ঞতা

1. Baghor I Paleolithic site’s Shakti continuously worshiped since 9000BC in Sidhi, India. Posted by MEME in reddit

2. Modern shine in Baghor containing similar stones (Courtesy by Department of Ancient History and Archaeology, Allahabad University. _ posted by Satarupa Dutta in Researchgate.