আলাস্কার সাতরঙা ইতিহাস – পর্ব ২

নিকিতা সুমাগিন

? – ৩১ অগাস্ট ১৭৪১

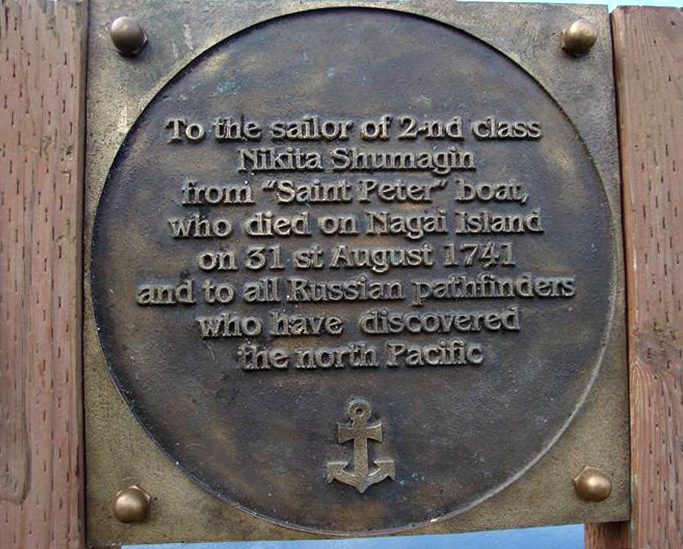

সুমাগিনের স্মৃতিতে প্রোথিত ব্রোঞ্জ ফলক

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সঠিকভাবে বলতে গেলে আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই জাহাজ, যার নাম ‘সেন্ট পিটার’ – তার বিস্তীর্ণ ডেকের ওপর খেলে বেড়াচ্ছে এলোমেলো হাওয়া। নাম না জানা এক দ্বীপের ধারে আজ নোঙর করতে পেরেছি। দিনটা ৩০ অগাস্ট ১৭৪১। জাহাজের চারধারে অজানা সমুদ্রের সাম্রাজ্য। আজ থেকে ঠিক ৮৬ দিন আগে ৪ জুন আমরা ভেসেছিলাম কামচাটকার ছোট্ট বন্দর পেত্রপোভলস্ক থেকে। ৯০ ফুট লম্বা জাহাজে আমরা ৭৬ জন নাবিক। আমাদের নেতা ভিটাস জোনাসেন বেরিং। ডেনমার্কের মানুষ এই বেরিং বিগত ২০ বছর ধরে রুশ নৌবাহিনীতে কর্মরত। এঁরই হাতে ছিল ১৭২৭ এর প্রথম কামচাটকা অভিযানের ভার। আজ দ্বিতীয় অভিযানেও প্রধান দায়িত্ব তাঁর। রাশিয়ান সেনেটের ‘উকাজ’ বা নির্দেশ অনুসারে আমাদের লক্ষ্য কামচাটকার পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব সাগরে অভিযান চালিয়ে দেখা সেখানে কোন কোন স্থলভাগের অস্তিত্ব আছে, আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে নেমে তার ভূগোল ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করা, আর সম্ভব হলে সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত নৌবাহিনীর বাছাই করা ৭৬ জন তাগড়া জোয়ান আমরা। কাঁধে আমাদের ইতিহাস বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব। এ পথে কেউ কখনো এতদূর এগোয়নি।

শুরুর দিন থেকে সঙ্গে ছিল যমজ ভাই ‘সেন্ট পল’। সমান মাপের জাহাজ। সমসংখ্যক নাবিক। জাহাজের ক্যাপ্টেন কুশলী নৌশাস্ত্রবিশারদ ও নাভাল অ্যাকাডেমির অধ্যাপক অ্যালেক্সি চিরিকভ। ২০ জুন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দুই ভাই পাশাপাশি থেকেছি। তারপর ঘন কুয়াশায় আর বৃষ্টিতে কখন যে একে অপরের থেকে দূরে সরে গেলাম, কে জানে। সেদিন থেকে প্রায় ৬ দিন খুঁজে গেছি সেন্ট পলকে। কিন্তু অপ্রসন্ন ঈশ্বর সন্ধান দেননি তার। বিফল মনোরথ হয়ে ৭ম দিন থেকে চলতে লেগেছি নিজের পথে। দিন, সপ্তাহ, মাসের রোদ বৃষ্টির আদর অত্যাচারে জাহাজ এখন কিছুটা কাবু।

আজ ১৬ জুলাই। সামনে দেখতে পাচ্ছি এক বিরাট পাহাড়শ্রেণী, প্রায় সবার চুড়ো বরফঢাকা। সবচেয়ে উঁচুতে জেগে থাকা পাহাড়টার গঠন বলে দিচ্ছে ওটা আগ্নেয়গিরি। সামনে ২০ জুলাই সেন্ট এলিস ডে। নামহীন এই আগ্নেয়গিরির নাম দিলাম সেন্ট এলিস। আগামী পৃথিবী ১৮,০০৮ ফুট উঁচু এই পাহাড়কে এই নামে জানবে আর এই দ্বীপকে ডাকবে সেন্ট এলিস দ্বীপ নামে।

২০ জুলাই – কায়াক দ্বীপের কাছে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপের মাঝে বহু কষ্টে আজ নোঙর করা গেছে। এদের একটায় পাওয়া গেছে মিষ্টি জলের এক হ্রদ। সেখান থেকে আমাদের খাবার জল সংগ্রহ করা খুব জরুরি। জাহাজে পানীয় জলের সংগ্রহ শেষের পথে। তাছাড়া দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় ক্রমাগত শুকনো মাছ আর মাংস খেতে খেতে নাবিকরা এক বিপজ্জনক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীত। এ অসুখের নাম স্কার্ভি। সারা শরীরে রক্তক্ষরণ, মাড়ি ফুলে গিয়ে দাঁত পড়ে যাওয়া, তারপর হাত পা ফুলে গিয়ে ক্রমে হাঁটা, এমন কি দাঁড়ানোর ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া – এই হল অসুখের রোগলক্ষণ। এর চিকিৎসা অজানা। তবে প্রচলিত বিশ্বাস যে অধিক পরিমাণে মিষ্টি জল পান একে কিছুটা প্রতিহত করতে পারে। আমাদের সঙ্গী স্টেলার সাহেব, যিনি একাধারে প্রকৃতিবিজ্ঞানী, জীববিদ্যাবিশারদ ও চিকিৎসক, তিনি নিদান দিয়েছেন যে দ্বীপের জমিতে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের ঘাস নাকি এর ওষুধ হতে পারে। এই অভিযানে যোগ দেবার আগে কামচাটকার অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক মাস সময় কাটানোর ফাঁকে তাদের খাদ্যাভ্যাস নিরীক্ষণ করে নাকি এই জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন। যদিও কেউ এ কথার গুরুত্ব দিচ্ছে না আর তাঁকে এই ঘাস সংগ্রহে কেউ সাহায্যও করছে না, তিনি একাই তার ব্যক্তিগত অনুচর লেফেকিনকে সাথে করে তুলে নিয়ে এলেন প্রচুর ঘাস। ১০ ঘণ্টা সময় অতিক্রম করে মিষ্টি জল সংগ্রহ শেষে জাহাজ আবার পাড়ি দিল সাগর জলে।

২৫ জুলাই – বেরিং সাহেবের নির্দেশে শুরু হয়েছে ফিরতি যাত্রা কামচাটকার উদ্দেশ্যে। যদিও আমাদের সব লক্ষ্য পূরণ হয়নি, তবুও আসন্ন শীতের দিনগুলোর ভয়াবহতার কল্পনায় অভিযানে আরও এগোনর পরিকল্পনায় ইতি টেনেছেন তিনি। ঘন কুয়াশা আর ইতিমধ্যেই ঘটে যাওয়া তিনটি ছোট ও মাঝারি সমুদ্র ঝড় আমাদের নেতাকে বাধ্য করেছে এই সিদ্ধান্ত নিতে। আরও একটা বড় কারণ, ১৬ জন নাবিক ইতিমধ্যেই স্কারভিতে কমবেশি আক্রান্ত। আক্রান্ত স্বয়ং বেরিং সাহেবও।

২৯ অগাস্ট – অসুস্থতা বাড়ছে। বিশেষত আমার। পা ফুলে গেছে। চলার ক্ষমতা প্রায় শূন্য। মাড়ি দিয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। দাঁতগুলো নড়ছে। দু-একটা কি পড়ে গেল খসে? সারা গায়ে আলপিনের মাথার মাপের রক্তের টিপছাপ, শ্বাসকষ্ট। শুনছি জাহাজ নাকি আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

৩০ অগাস্ট – শরীর খারাপ, খুব খারাপ। বেড়েছে রক্তক্ষরণ। উঠে বসার ব্যর্থ চেষ্টা ক্লান্তি বাড়াচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে। সঙ্গীদের কথোপকথনের শব্দ সমুদ্রের হাওয়ায় ভেসে কিছুটা কানে আসছে, কিছু চলে যাচ্ছে দূর দেশে। শুনছি যে একটা ছোট দ্বীপের মধ্যে আমাদের জাহাজ আবার নোঙর করেছে। সেখানে এক দ্বীপে সমুদ্রতীর থেকে ২০০ গজ দূরে মিলেছে মিষ্টি জলের জলাশয়। আরও কিছু মিষ্টি জল সংগ্রহ করা হবে সেখান থেকে। আর অসুস্থদের নিয়ে যাওয়া হবে দ্বীপের পাড়ে জমিতে বিশ্রাম আর মিষ্টি জল খাওয়ানোর জন্য।

আজ ৩১ অগাস্ট – কারা যেন আমায় কাপড়ের দোলনায় শুইয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্বীপের ভেতরে। হা ঈশ্বর – এই দোলনায় তো দুলেছিলাম সেই ছেলেবেলায়। নরম বিছানায় শোয়া সেই দুলুনির সঙ্গী ছিল মায়ের গলার ঘুমপাড়ানি গান। আজ চলার শক্তি হারানো আমি কাপড়ের দোলনায় চলেছি দুলতে দুলতে। সেদিনের মত ঘুমপাড়ানি গান শোনাচ্ছে সাগরবেলার পাথর আর গাছের পাতা ছুঁয়ে বয়ে চলা বাতাসের শব্দ। মাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসা রক্ত ঘন লালার সাথে মিশে গিয়ে ঠোঁটের কোনায় চটচট করছে। অসাড় জিভের ক্ষমতা নেই মুখের গর্ত থেকে বেড়িয়ে তাকে চেটে নেয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ছোট হয়ে আসছে। বোজা চোখের অন্ধকারে আলোর মত ভেসে আসছে মায়ের মুখ, ভাইবোনেদের খুনসুটি, আমার গ্রাম – আমার স্বর্গপুরী। আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে – আসছে -মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেন্ট পিটারের ৩১ অগাস্টের লগবুক লিখছে – ’10 hrs after midday – the quartermaster returned to the ship with 10 more casks and reported the sailor Nikita Shumagin died on shore. He was buried on the island which was named Shumagin after him.’৯

নিকিতা সুমাগিন – প্রথম ইউরোপীয় নাবিক যাকে কবর দেওয়া হল আমেরিকার উত্তর পশ্চিম কোণের মাটিতে। কালক্রমে এই ২০টি দ্বীপের দ্বীপপুঞ্জ পরিচিত হবে সুমাগিন দ্বীপপুঞ্জ নামে আর তা হবে আলাস্কার অংশ।

সেই আলাস্কা যা আমেরিকার ৪৯তম রাজ্য।

জর্জ উইলহেলম স্টেলার

১০ মার্চ ১৭০৯ – ১৪ নভেম্বর ১৭৪৬

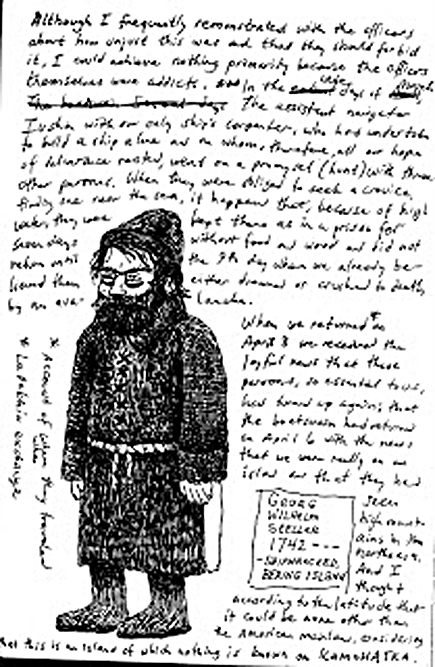

শিল্পী এডওয়ার্ড বাকের কল্পনায় স্টেলার

আজ ১৪ নভেম্বর, ১৭৪৬। বিকেল গড়াতেই সূর্য বিস্তীর্ণ বরফাচ্ছাদিত প্রান্তরের পেছনে অস্ত যাচ্ছে। সাইবেরিয়ার টুইমেন শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া তুরা নদীর পাড়ের অসমতল বরফের বিস্তারের উঁচু প্রান্তে রোদ্দুরের সোনালি রেশ লেগে রয়েছে। আর শোঁ শোঁ হাওয়ায় উড়ে আসা তুষারকুচি লেগে রয়েছে বরফে শুয়ে থাকা আমার শরীরের অনাচ্ছাদিত নাকে, ঠোঁটে, চোখের পাতার রোঁয়া আর ভুরুর কিনারায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে মৃত শরীরে। তবে কুকুরে টানা স্লেডগাড়িতে চড়িয়ে আমার যে সঙ্গীরা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিল সেন্ট পিটার্সবারগের দিকে, তারা ধুমজ্বরে কাবু; আমার শরীরটাকে মৃত ভেবে যখন নদীপা ড়ে নামিয়ে দিয়ে গেল, তখনো তাতে প্রাণের রেশটুকু ছিল – ঠিক ওই অস্তমান সূর্যের আভার মতই। আর ওর মতই তাতে লেগে ছিল সমাপ্তির সিলমোহর। জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি এই ধূসর সময়ে এই ভেবে সুখ পেয়েছিলাম যে আর কোনো নতুন অপমান আমাকে ক্লিষ্ট করতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। কারণ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন চোর নজর রেখেছিল আমার লাল ফারের লং-কোটটার দিকে। মৃত্যু নিশ্চিত হতেই সেটা খুলে নেয় তারা, উপরি হিসেবে বাকি জামাকাপড়ও বাদ পড়ে না। পরদিন সকালে স্থানীয় মানুষেরা বরফ খুঁড়ে যখন আমার মৃতদেহ তুলে এনে শোয়াল নদী তীরে, তখন সারা পৃথিবী আমার উদোম নগ্নতার দিকে আঙুল তুলে হা হা হাসছে। শেষ অপমানটা এইভাবে আসবে আমার সামনে, জীবন থাকতে এটা ভাবতেও পারিনি।

সেভাবে দেখতে গেলে ভাবিনি অনেক কিছুই। জার্মানির উইন্ডহ্যাম শহরে চার্চের বাদক যোহান জ্যাকোব স্টোলার আর সুসানার অতি সাধারণ পরিবারে যেদিন জন্মেছিলাম সেদিন কেউই ভাবেনি আমার জীবন পরিক্রমায় জুড়ে যাবে একটা আস্ত মহাদেশের নাম। ছেলেবেলার সেই দিনগুলো আমায় দুটো সম্পদে সম্পন্ন করেছিল। প্রথমটা দারিদ্র্য – যা শিখিয়েছিল যে জীবনের ধন অর্জন করতে হয়, অমনি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়টা ‘লুথেরিয়ান’ বিশ্বাস – ‘Sola Gracia, Sola Fide, Sola Scriptura ‘. অর্থাৎ জীবনের সব প্রাপ্তি তাঁর-ই অনুগ্রহে পাওয়া আর তাকে পাওয়া যায় বাইবেলের পাতায় নিবদ্ধ লেখায় অচঞ্চল বিশ্বাসের শক্তিতে। কুড়ি বছর বয়সে উইন্ডহ্যাম থেকে স্নাতক হয়ে উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেদিন যোগ দিলাম সেদিনও আমার মূল বিষয় ‘থিওলজি’ (ঈশ্বরসন্ধান)। আর ভালোবাসার বিষয় ‘ন্যাচুরাল হিস্ট্রি’। দু বছর লিপজিগ, জেনা ঘুরে ১৭৩১-এ এলাম হ্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ততদিনে ল্যাটিন ভাষায় লেখা আর বলায় আমার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা তৈরি হয়েছে, ব্যুৎপত্তি জন্মেছে অ্যানাটমি, উদ্ভিদবিদ্যা আর চিকিৎসাশাস্ত্রেও।

এই হ্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এক আজব জায়গা। ১৬৯১-তে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে থিওলজি-র চর্চার জন্য বিখ্যাত ড্রেসডেন, লিপজিগ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ধর্মবিশ্বাসে ‘লুথেরিয়ান’। ফিলিপ স্পেনার-এর নেতৃত্বে একদল মানুষ লুথেরিয়ান তত্ত্বের মূল কথাকে উদারতাবাদ আর আচরণের এক নতুন আধারে পুরে ফেলে নাম দেন ‘পিটিজম’। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবিশ্বাসের মানুষজন মিলে তৈরি হয় হ্যাল। ‘পিটি’ বা দয়াপ্রদর্শনের নিদর্শন হিসেবে গরীব ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ হয় ‘রুটি আর বিছানা’ বৃত্তি। এর কাঁধে ভর করেই আমার হ্যালে আসা। নইলে আমার মত চালচুলোহীনের সাধ্য কী উচ্চশিক্ষায় মাথা গলায়। তবে এই ব্যবস্থায় সেই সময়ের নিরিখে অপমান না থাক, সম্মানের ঘাটতি যে ছিল তা টের পেতাম সহপাঠীদের চোখে।

১৭৩১-এ এখানে যোগ দিয়ে প্রফেসর কাসেবহমের সান্নিধ্যে আসি। নিজে চিকিৎসাবিদ্যার মানুষ, ইউরোপের সেরা একজন শরীরবিদ্যাবিশারদ। তবে প্রাণীবিদ্যা (জুলজি)-কে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার উদারতা তাঁর ছিল। ফলে তাঁর তত্ত্বাবধানে পাখি, মাছ আর বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে সম্যক জ্ঞান-আহরণের সুযোগ পাই আমি। আর পাই বিশ্বখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিখ হফম্যানের কাছে বোটানির তালিম। এই দুজনের শংসাপত্র পকেটে নিয়ে ১৭৩৪-এ পৌঁছলাম বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বিরাটমাপের পণ্ডিতমানুষ প্রফেসর মাইকেল লুডলফের কাছে শিক্ষকতার যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়াটা আমার শংসাপত্রের ওজন বাড়ালেও হ্যালে ফিরে তা দেখিয়ে সেখানে কোনো কাজ পেলাম না। স্থির করলাম রাশিয়া যাব, কারণ তখন সেটাই দস্তুর। শুনেছি রাশিয়ায় প্রয়াত জারসম্রাট পিটারের বিধবা পত্নী ক্যাথারিন জ্ঞানচর্চায় উৎসাহী। তাঁর তৈরি রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে পড়া, পড়ানো দুটোর ব্যবস্থাই নাকি খুব উন্নত। আর ভাসাভাসা শুনতে পাচ্ছি অ্যাকাডেমির উদ্যোগে একটা বিরাটমাপের অভিযানের প্রস্তুতির কথা। ওই জুতোয় একবার পা ঢুকিয়ে ফেলতে পারলে আর আমাকে পায় কে!

কপর্দকশূন্য আমি ভাবতে বসলাম রাশিয়া পৌঁছনোর উপায়। মিলেও গেল। মার্চ মাস থেকে ডানজিগে চলছে রাশিয়ার অবরোধ। প্রচুর সৈন্য আহত হচ্ছে প্রতিদিন যাদের জাহাজে করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে রাশিয়ায়। চিকিৎসক হিসেবে তাদের শুশ্রূষা দেবার চাকরি নিয়ে উঠে পড়লাম এমনই এক জাহাজে। তুমুল ঝড় আর সমুদ্রপীড়া সামলে বালটিক সাগর পেড়িয়ে নভেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডায় এক কুয়াশাচ্ছন্ন কাকডাকা ভোরে এসে নামলাম সেন্ট পিটার্সবার্গ বন্দরে। সেদিন কে জানত আমার জন্মভূমি জার্মানির মাটি আর কখনো স্পর্শ করব না আমি।

রাশিয়া কোল পেতে আমাকে আশ্রয় দিল। পরিবর্তে কেড়ে নিল আমার পিতৃদত্ত পদবী। রাশিয়ানদের উচ্চারণের কল্যাণে আমি স্টোলার থেকে হলাম স্টেলার। তবে অ্যাকাডেমি নয়, আমার প্রথম আশ্রয়দাতা ফাদার প্রোপকোভিচ। নোভগোরাডের এই আর্চবিশপ সন্তানজ্ঞানে আমাকে আশ্রয় দেন। আর অ্যাকাডেমিকে দেন এক চিঠি যাতে তারা আমাকে অভিযানে অংশ নিতে অনুমতি দেয়। এর পাশে আমার বৌদ্ধিক আশ্রয় পাই ‘ন্যাচুরালিস্ট’ ড্যানিয়েল মেসার্সমিড-এর কাছে। জীবদ্দশায় প্রাণী ও উদ্ভিদজগতকে শ্রেণিবিন্যস্ত করার ‘লিনিয়ন’ পদ্ধতির শিক্ষা দেন তিনি। আর মৃত মেসার্সমিড-এর দান তাঁর সহধর্মিণী। ১৭৩৫-এ তাঁর মৃত্যুর পর মেসার্সমিডের বিধবা ব্রিজিতা আমার পাণিগ্রহণ করেন। অত্যন্ত খর্বকায় সাদামাটা চেহারা দিয়ে বিধাতাপুরুষ যে অপমান আমায় করেছিলেন, সেদিন সুন্দরী অল্পবয়সী ব্রিজিতা তার প্রেম দিয়ে তা থেকে মুক্ত করেন আমায়। সেদিন কি জানতাম সুখ কাঁধের ওপর বসা এক প্রজাপতি ! হাত বাড়ালে উড়ে যাওয়াই তার ধর্ম।

তবে এদের সুপারিশে অ্যাকাডেমি যেদিন আমাকে এই অভিযানে যোগ দেবার অনুমতি দিল, তার অনেক আগেই বেরিং-এর নেতৃত্বে অভিযানের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ১৭৩৮-র জানুয়ারিতে আমি সস্ত্রীক রাশিয়ার পূর্বপারের সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে রওনা হলাম পশ্চিমপারের কামচাটকার উদ্দেশ্যে চলা বেরিং-এর দলের সঙ্গে মিলতে। এক বছর কঠিন যাত্রা শেষে ইয়েনিসিস্কে এসে মিললাম এই দলের বাকি অ্যাকাডেমিক সভ্যদের সঙ্গে। এঁরা জ্যোতির্বিদ লুই দেলাই’ল দ্য লা ক্রোয়া, ইতিহাসবিদ গেরহার্ড ম্যুলার, রসায়নবিদ ও ‘ন্যাচুরালিস্ট’ জর্জ মেলিন। এদের চালিয়ে যেতে হয়েছে গবেষণার কাজ। শেষে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কামচাটকা অবধি গিয়ে ক্ষান্তি দেবার। আর আমি আরও হালকা হয়েছি। কারণ চূড়ান্ত বিরক্তি প্রকাশ করে মস্কো পর্যন্ত এসে আমাকে ত্যাগ করেছেন আমার স্ত্রী। আবার অপমান। তবে তা আমাকে আমার সঙ্কল্পে দৃঢ় হতে সাহায্য করেছে। অভিযানে আমি যাচ্ছিই।

পড়ি কি মরি দৌড় শেষে আভাচা বন্দরে যে বেরিং-এর দেখা পেলাম তিনি প্রথম অভিযানের টগবগে অভিযাত্রী বেরিং-এর ছায়ামাত্র। বয়স, দীর্ঘ আট বছর ধরে প্রস্তুতি আর সাইবেরিয়ার ঠাণ্ডায় এতোগুলো শীত কাটানোর ধকল আর তজ্জনিত অসুস্থতা বেরিং-কে ক্লান্ত করে ফেলেছে। যদিও এই অভিযানে আমার ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়েছে ‘খনিজ সম্পদ বিশারদ’-এর, আমি চিকিৎসক এটা জেনে আমার স্থান হয়েছে তাঁর খাস কেবিনে। আর এতেই আমি বাকি সকলকে আমার পরম শত্রু বানিয়ে ফেলতে পেরেছি। বিশেষত ওয়াক্সেল বা খিতরভের মত পোড়খাওয়া নাবিকদের তো আমি চক্ষুশূল। আসলে এদের জ্ঞানের বহর আমাকে চূড়ান্ত হতাশ করেছে। আর আমি যেহেতু কোদালকে কোদাল বলাই পছন্দ করি, সেহেতু মুখের ওপর সেটা জানিয়েও দিয়েছি। তার প্রমাণও পাওয়া গেছে কদিনেই। শুরুর কয়েকদিন পরে মূলত এই দুজনের পরামর্শে ডাঙার সন্ধানে আমরা সিধে পূর্বদিকে যাচ্ছি প্রায় ন’দিন ধরে, যদিও আমার সমস্ত পর্যবেক্ষণ বলে দিচ্ছে উত্তরপূর্ব যাত্রাই আমাদের নিয়ে যাবে স্থলভাগের কাছে। হাওয়ার অভিমুখ, সমুদ্রের স্রোতের অভিমুখ, স্রোতে ভেসে আসা জলজ উদ্ভিদের অভিমুখ, জলের ওপর ওড়া পাখিদের অভিমুখ সব, সব বলে দিচ্ছে কোনাকুনি বাঁ দিকে বেঁকলে তবেই আমরা ডাঙার দেখা পাবো। শেষে বেরিং-এর মাথায় কথাটা ঢোকাতে তাঁর আদেশেই আমার রাস্তায় চলে দু’দিনের মধ্যেই ডাঙার সন্ধান পেলাম আমরা। আজ ১৬ জুলাই। দূরে দেখা গেছে আগ্নেয়গিরি শোভিত এক দ্বীপ। নাম দিয়েছি সেন্ট এলিস। সকলের মুখে প্রশান্তি আর খুশির প্রকাশ। শুধু ওয়াক্সেল, খিতরভ আর কিছু নেতা নাবিকের মুখ থমথমে। যেন ওই আগ্নেয়িগিরির মত ফেটে পড়বে এবার।

আজ ২০ জুলাই। আজ জাহাজ কায়াক দ্বীপপুঞ্জের পাথুরে তটরেখায় নোঙর করেছে। পানের উপযোগী মিষ্টি জল সংগ্রহ করতে একটা ছোট নৌকো পাঠানো হচ্ছে দ্বীপে। আর একটা নৌকোয় খিতরভের সঙ্গী আমি আর আমার খাস বেয়ারা লেফেকিন – আমাদের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান। যদিও এ নিয়ে নাটক কম হল না। বেরিং স্বয়ং আমাকে প্রথমে নামতে দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু আমার এই দশ বছরের অপেক্ষা, শ্রম যখন সার্থকতার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন কোনো বাধাই আমি মানতে রাজি নই। আমার জেদের কাছে নতিস্বীকার করে কমান্ডার বেরিং বরাদ্দ করেছেন দশ ঘণ্টা সময়। তাই সই।

ডাঙায় লাফ দিয়ে নেমে আমি আর লেফেকিন দৌড়লাম দ্বীপের ভেতরদিকে। দশ মিনিটেই আবিষ্কার করলাম জ্বলন্ত কাঠের উনুন, তাতে ঝলসে রাখা হরিণের মাংস। পাশে রাখা আগুন জ্বালানোর যন্ত্রটা অবিকল আমি কামচাটকায় যা দেখেছি তাই। ওদেরই মতন শামুক আর গুগলি এরা কাঁচাই খায়, কারণ পড়ে থাকা শামুকের খোলে আগুনের ছোঁয়া নেই। তাহলে এদের পূর্বপুরুষেরা কি কামচাটকা অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশের বাসিন্দা? পরে ভাবা যাবে। এখন যত পারা যায় এখানকার লতা গুল্মের নমুনা সংগ্রহ করলাম। তালিকা শেষ হতে গুনে দেখলাম সংখ্যায় ১৪০ ছুঁয়েছে আমার সংগ্রহ। পেলাম এযাবৎ না জানা এক ‘বেরি’র সন্ধান, যার নাম দেওয়া হবে স্যালমনবেরি। আর দশ ঘণ্টার সাড়ে ন’ঘণ্টা যখন অতিক্রান্ত তখন লেফেকিন হঠাৎ শিকার করে আনল এক নীল পাখি। দেখে শিরদাঁড়া বেয়ে এক শিহরণ খেলে গেল। এ যে ‘ব্লু-জে’! যা শুধু পাওয়া যায় উত্তর-পশ্চিম আমেরিকায়। আমরা নিশ্চিতভাবে আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছি। উল্লাসে যখন দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে চিৎকার করছি তখন তার আওয়াজ ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে এল জাহাজের বিউগল। ফেরার আদেশ। অনন্ত সম্ভাবনার হাতছানি উপেক্ষা করে আমি স্টেলার, অভিযাত্রী স্টেলার, বিজ্ঞানী স্টেলার মাথা নিচু করে প্রত্যক্ষ করলাম কয়েকটা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত জাহাজির কাছে সভ্যতার পরাজয়। পরদিন সকালে ভেসে পড়া জাহাজের পেছনে অপসৃয়মাণ দ্বীপভূমি যেন তাচ্ছিল্যের অহংকারে উপেক্ষা করল আমাদের। ( Dean Littlepage তাঁর বই Steller’s Island: Adventures of a pioneer Naturalist in Alaska এ লিখছেন – With this entry in his journal, Steller became the first scientist to hypothesize an Asian origin for native Americans. )

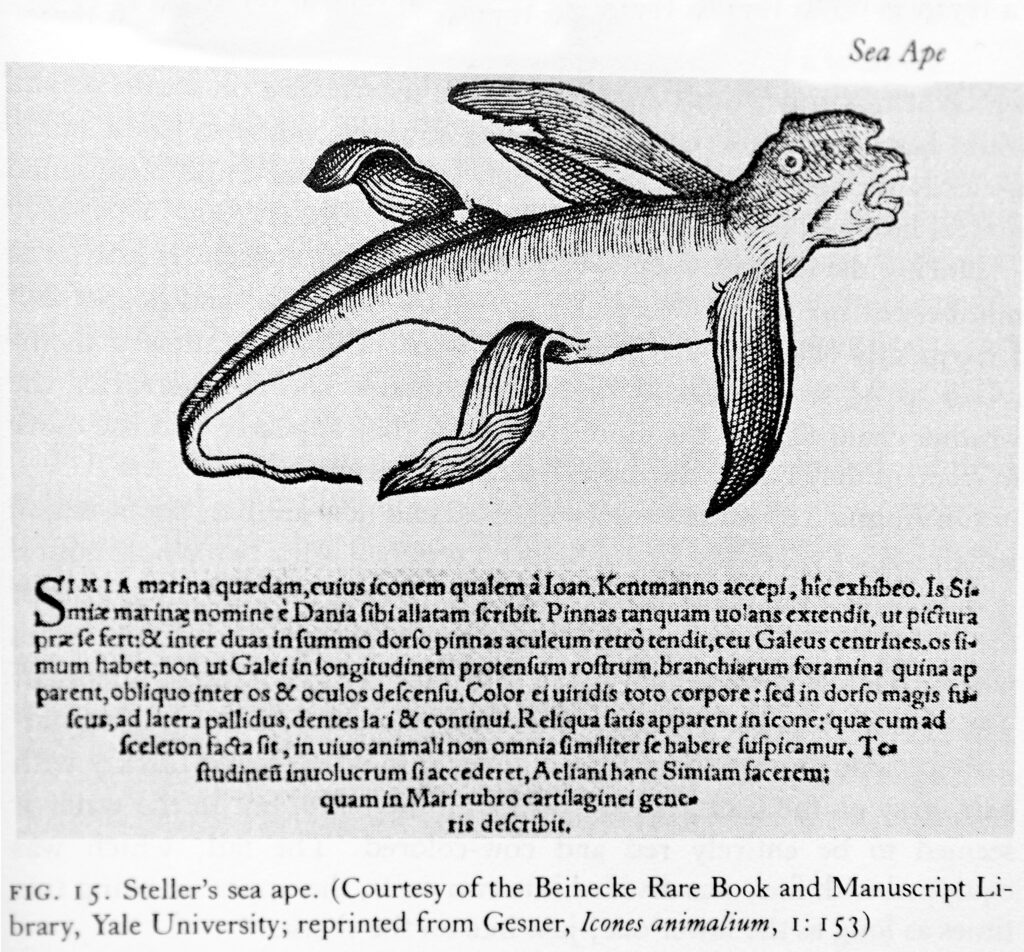

অগাস্ট মাসে যেন ঘটনার ঘনঘটা। ৩ অগাস্ট যাচ্ছি সেমিডি দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে। অলস সময় কাটাচ্ছি ডেকের চেয়ারে বসে। দিগন্তে নিবদ্ধ দৃষ্টি হঠাৎ স্থির হল একদল ‘সি লায়ন’-এর দিকে। ইউরোপীয় সমুদ্রে দেখা এদের স্বজাতির সঙ্গে বিস্তর ফারাক এর। এদের যে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলাম আমি, তার স্বীকৃতিতে আগামী পৃথিবী এর নাম দিয়েছিল স্টেলার’স সি লায়ন, তবে তা দেখতে আমি আর বেঁচে ছিলাম না। আরও দেখলাম মোটা ফারে ঢাকা সীল, আর কানওলা সমুদ্রভোঁদড় – এরাও ইউরোপীয় চোখে অপিরিচিত। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নথিবদ্ধ করলাম এদের। এর পর ১০ তারিখে এক অদ্ভুতদর্শন প্রাণীর দর্শন পেলাম। প্রায় দু ঘণ্টা সময় গোলাপি পেট, ধূসর শরীর, লেজওলা প্রাণীটা জলের ভেতরে আর ওপরে নানা কসরত দেখিয়ে যখন অদৃশ্য হল তখন আমরা হতবাক। এর নাম দিয়েছিলাম ‘সি এপ’ বা সমুদ্র বানর। তবে আমি বা আর কেউ ভবিষ্যতে কখনও একে দেখিনি।

স্টেলারের সমুদ্র বাঁদর

ওই ১০ তারিখেই জাহাজের ‘সি কাউন্সিল’ ঘোষণা করল অন্তত ৫ জন নাবিক ‘স্কার্ভি’-তে আক্রান্ত। ওষুধ জানা নেই। কিন্তু কামচাটকায় থাকার সময় দেখেছিলাম সেখানকার বাসিন্দারা প্রচুর ফল আর ঘাসপাতা খায়। এ অসুখটা তাদের অজ্ঞাত। ইউরোপের মানুষ যারা মাংস আর আটার ওপর নির্ভরশীল তারাই এ রোগের শিকার। সাধারণ যুক্তির প্রয়োগ করে খিতরভদের পরামর্শ দিলাম পরের দ্বীপ থেকে এক বিশেষ ঘাস সংগ্রহের। নাগাই দ্বীপে মিষ্টি জল সংগ্রহের জন্য জাহাজ নোঙর করলে চাইলাম দুজন লোক যারা আমার সঙ্গে ওই ঘাস বয়ে আনবে। কিন্তু সঙ্গী নাবিকদের জীবন বাঁচানোর চেয়ে আমাকে অপদস্থ করাটা বেশী জরুরি। তাই নাকচ হয়ে গেল আমার প্রস্তাব। ফলে কারও সাহায্য ছাড়াই একা আমাকে আর লেফেকিনকে বয়ে আনতে হল ওই বিশেষ ঘাস। জাহাজে পরবর্তী ৭ দিনে এই চিকিৎসায় একজন বাদে সকলেই ভাল হয়ে উঠল। সেই একজন নিকিতা সুমাগিন ফেলে আসা দ্বীপে মাটির নীচে শুয়ে আছে। আমি যখন টাটকা সবজি আর ঘাসের সাহায্যে স্কার্ভির সফল চিকিৎসা করছি তখনও ১২ বছর দেরি আছে জেমস লিন্ডের ঐতিহাসিক দলিল ‘A Treatise on Scurvy’ রয়্যাল কলেজে পেশ হতে। আর প্রতিষেধক হিসেবে লেবুর শরবতকে ইংরেজ নাবিকদের প্রতিদিনের পানীয় হিসেবে ‘আবশ্যিক’ তালিকায় রাখাটা তো ৫০ বছর দূরের ঘটনা।

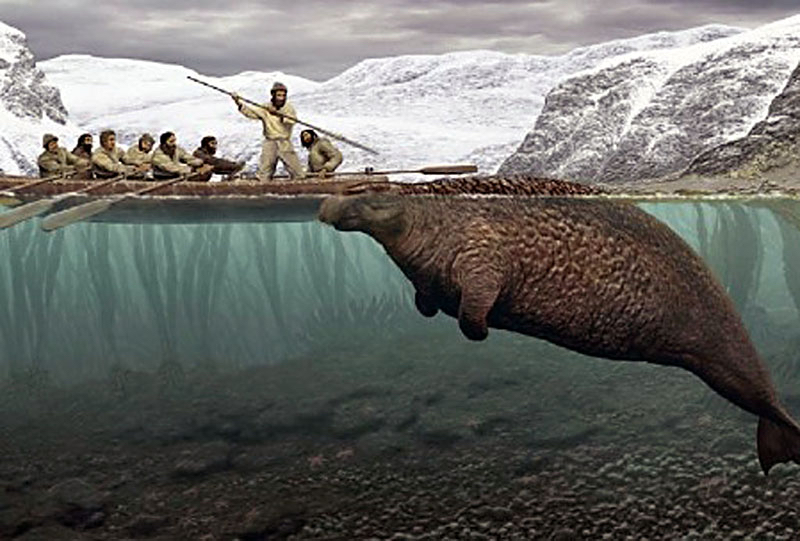

দু’মাস ভেসে বেড়িয়ে ৪ নভেম্বর যেদিন আমাদের জাহাজ দেহ রেখেছে, ভবিষ্যতে রাশিয়ার মাটিতে পা রাখার সম্ভাবনা মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের মতই অলীক কল্পনা, তখনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় ভাটা পড়েনি আমার মনে। আসন্ন শীতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অবশিষ্ট সুস্থ সঙ্গীদের নিয়ে তৈরি করেছি কয়েকটা বিশেষ ধরনের ঘর যাতে উষ্ণতা ধরে রাখা যায়। স্কার্ভি থেকে মুক্ত থাকতে এক বিশেষ ধরনের ঘাসকে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছি। কামচাটকায় থাকাকালীন কামচাডালদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে সমুদ্রভোঁদড়ের মাংসও যে স্কার্ভির প্রতিষেধক তা জেনেছি আর সেটা এখানে চালুও করে দিয়েছি। (আশ্চর্য এই যে সমুদ্র ভোঁদড়ই একমাত্র জীব যাদের দেহে ভিটামিন সি উৎপাদনের জিনটি সক্রিয়। আর এই তথ্য মানুষ জেনেছে দু’শতাব্দীরও বেশি সময় পরে)। যদিও তাতেও খিতরভ বা ওয়াক্সেলদের চোখে আমার বিশেষ সম্মানবৃদ্ধি হয়নি। নির্বান্ধব দ্বীপে আমার সবটুকু সময় ব্যয় হয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে। তার ফলশ্রুতিতে চিহ্নিত করেছি একের পর এক অজানা প্রাণীকে। বিশালদেহি পানকৌড়ি (স্পেকটাকেল্ড করমোরান্ট), মেরু শৃগাল (ব্লু- ফক্স), লোমওয়ালা সীল (নর্দার্ন ফার সীল) – এ সবই দেখেছি প্রথমবারের জন্য। আর যা দেখে অভিভূত হয়েছি তা জলের ওপরে ভেসে থাকা এক শান্ত দৈত্য। প্রায় তিরিশ ফুট দীর্ঘ আনুমানিক আড়াই থেকে তিন টন ওজনের এই বিরাট প্রাণীটি উপকূলের জলে ভেসে থাকে আর জলজ উদ্ভিদ খায়, ঠিক যেভাবে গরু জাবর কাটে। নাম দিলাম সমুদ্রগাভী (সি কাউ)। কিন্তু ভাবিকাল আমার এই আবিষ্কারের আনন্দে মিশিয়ে দিয়েছিল এক গভীর বিষাদ। কারণ পরে যখন আমাদের ধস্ত জাহাজের অবশেষ দিয়ে এক ছোট জাহাজ তৈরি করে কামচাটকায় ফিরেছিলাম, তখন আমারই বর্ণনা, সঙ্গে আমাদেরই বয়ে নিয়ে যাওয়া এক সমুদ্র গাভীর চোয়ালের হাড় আর সমুদ্রভোঁদড়ের ছাল জন্ম দিয়েছিল ‘ফার ট্রেড’-এর যার পরিণতিতে রাশিয়ান নাবিক আর ব্যবসায়ীদের হাতে নির্বিচারে নিহত হতে হতে মাত্র সাতাশ বছরেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল সমুদ্র গাভী। পানকৌড়ির ওই বিশেষ প্রজাতি অবশ্য আর একটু প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পেরেছিল – তাদের শেষ দলটিকে দেখা গিয়েছিল ১৮৫০-এ।

সমুদ্র গাভী

আজ ২৬ অগাস্ট, ১৭৪২। আজ এসে নেমেছি আভাচা বন্দরে। সকলে মাতৃভূমি স্পর্শের আনন্দে আত্মহারা। শুধু আমার জীবনে যেন এক গভীর শূন্যতা। অভিযান শেষ হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছেন আমার প্রাণের পুরুষ ভিটাস জোনাসেন বেরিং, ব্রিজিতা তো কবেকার এক দূর স্বপ্ন। অতীতের দিনগুলোর উত্তেজনা শেষ, ভবিষ্যতের চেহারাটা ধূসর। স্থির করলাম বই লিখব। একটায় থাকবে আমার অভিযানের বিবরণ, নাম দেব ‘Journal of a voyage with Bering, 1741-1742’.

আর একটায় থাকবে আমার দেখা সামুদ্রিক জীবজন্তুর বর্ণনা, নাম হবে ‘De Bestiis Merinis’. মিশে যাব এই কামচাটকার মানুষগুলোর সাথে। ইতিহাস বলছে, পরবর্তী ৪ বছর সময়ে বই দুটি লেখেন তিনি – যদিও প্রকাশনার আলো তারা দেখতে পায় প্রায়

কামচাটকার মানুষদের ওপর রাশিয়া যে শোষণ নিপীড়ন চালাত, তাতে স্থানীয় মানুষদের পক্ষ নিয়ে রাজশক্তির বিরাগভাজন হন তিনি। যৌবনের ‘পিটিজম’-এর দীক্ষা তাকে উপহার দেয় পিটার্সবার্গের গ্রেফতারি পরোয়ানা। তলব করা হয় পিটার্সবার্গের আদালতে। শুরু হয় কামচাটকা থেকে ৪ হাজার মাইলের চূড়ান্ত কষ্টকর, বিপদসংকুল যাত্রা – তাও কিনা কুকুরে টানা খোলা স্লেডগাড়িতে। পরিণতিতে গন্ত্যব্যের ১২৫০ মাইল আগে টুইমেন-এ এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ১৭৪৬ এর ১৪ নভেম্বর এক অকিঞ্চিতকর মৃত্যুতে শেষ হয় স্টেলার উপাখ্যান।

সহস্র আগ্নেয়গিরির কারোর না কারোর উদ্গীরণে প্রতিদিনই কেঁপে উঠত আলাস্কা। আজ যেন শিহরণের মাত্রা কিছু বেশি। এই মহামানবের ব্যাপ্তিকে সেদিনের মানুষ মাপতে পারেনি। কিন্তু ভুল করেনি আলাস্কা। আসলে সে নিজেও যে মহান।

সেই আলাস্কা – আজ যা আমেরিকার ৪৯তম রাজ্য।

ইতিহাসের পাতায় আগুনের অক্ষরে লিখে রাখার মত যত অভিযান হয়েছে তার মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে থাকবে ‘দ্য গ্রেট নরডিক এক্সপিডিসন’। বাণিজ্যের মাপকাঠিতে এই অভিযানের প্রাপ্তি ছিল শুধুমাত্র ৯০০ টি সমুদ্র ভোঁদড়ের ছাল। কিন্তু কে জানত এই ছালই বদলে দেবে বিশ্ব ইতিহাসের রূপরেখা ? দেখা গেল এযাবৎ যত রকমের ফার পাওয়া গেছে তার মধ্যে এই ভোঁদড়ের চামড়ার ফার সর্বোত্তম। কিয়াখতা-য় উপস্থিত চিনা ব্যবসায়ীরা প্রতিটা চামড়া কিনে নিল ৮০-১০০ রুবল দামে। আর এখানেই রাশিয়ানরা গন্ধ পেল এক চূড়ান্ত ফাটকাবাজির। জন্ম নিল অনিয়ন্ত্রিত হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ।

রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় হওয়া অভিযানে সন্ধান পাওয়া গেছে আলাস্কার। অতএব তার সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভেবে নিল রাশিয়া। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে, কোনওরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বহু রাশিয়ান ব্যবসায়ী ছোট বা মাঝারি জাহাজে বেরিং-এর দেখানো পথে আলাস্কা অভিযান চালাল। ‘ফার ট্রেড’-এর প্রয়োজনে নির্বিচার প্রাণীহত্যায় রক্তাক্ত হল আলাস্কার সমুদ্র। এতদিন যারা আলাস্কার অধিবাসী, সেই আথাপাস্কান, অ্যালিউট, লিঙ্গিত আর এস্কিমোদের শুধুমাত্র উদরপূর্তির উপায় ছিল সমুদ্রের ভোঁদড়, সীল বা তিমিরা। তাতে খুব কম সংখ্যক প্রাণীহত্যা হত। সম্ভাবনা ছিল না প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিলোপের। কিন্তু এবার তা দেখা দিল রাশিয়ানদের আগ্রাসনে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের পরিধির বাইরে সাইবেরিয়া অঞ্চলের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় লোভী মানুষ আর ‘প্রমিসলেনিকি’ বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত অপরাধী ও তাদের বংশধরদের দল বেরিং সমুদ্র তোলপাড় করে আলাস্কার উপকূলের সমুদ্রসম্পদকে নিঃশেষ করতে লাগল। বানিজ্যের প্রয়োজনে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করল তারা এবং উপনিবেশ তৈরি করল। ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়া এই শক্তির সঙ্গে বিরোধ বাধল উপকূলবর্তী অ্যালিউটদের সঙ্গে। পুরুষেরা সরাসরি নিহত হতে থাকল এযাবৎ অপরিচিত বন্দুকের গুলিতে। আর মেয়েদের জন্য বরাদ্দ হল রাশিয়ান পুরুষদের দেয়া ‘সভ্যতা’-র ব্যাধি -সিফিলিস, গনোরিয়ার যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। দ্রুত নেমে আসতে থাকল অ্যালিউটদের সংখ্যা। তারপর আর একটু এগিয়ে মূল ভূখণ্ডে ঢুকতে গিয়ে শত্রুতা তৈরি হল লিঙ্গিতদের সঙ্গে। এস্কিমোরা থাকত আরও উত্তরের বরফঢাকা অঞ্চলে যেখানে বানিজ্য সম্ভাবনা কম। তাই রাশিয়ানরা সেখানে গেল না। এই সময়ে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের উদ্যোগে কিছু মিশনারিদের প্রচেষ্টা এই বৈরিতার আবহে প্রলেপ লাগানোর চেষ্টা করলেও সেখানে স্থানীয় প্রশাসন ও মূল রাশিয়া আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার থেকে বানিজ্যবৃদ্ধিকেই মূলমন্ত্র মনে করল। অবস্থা চরমে উঠল ১৮৯৬ এর পর যখন আলাস্কার ‘য়ুকুন’ অঞ্চলে পাওয়া গেল সোনার সন্ধান। আমেরিকার পশ্চিমপারে ইতিমধ্যেই ‘গোল্ড রাশ’-এর আকর্ষণে এসেছিল যারা, তাদের একটা বড় অংশ মূলত ক্যালিফোর্নিয়া আর পোর্টল্যান্ড থেকে আলাস্কার এই দ্বিতীয় গোল্ড রাশের দিকে ধাবিত হল। রাশিয়া আর আমেরিকার যৌথ শোষণে আলাস্কা হারাতে লাগল তার সোনা আর তামার বিশাল ভাণ্ডার।

অবশ্য ইতিমধ্যেই ১৮৪০-এর পর থেকে রাশিয়া হীনবল হতে শুরু করেছে। ১৮৫৩-৫৬-র ক্রিমিয়ার যুদ্ধ তাদের একেবারে সর্বস্বান্ত করে দিল। ১৮৬০ সালে রাশিয়া আমেরিকাকে প্রস্তাব দিল আলাস্কাকে কিনে নেওয়ার। ৭ বছর কথা চালাচালির পর ১৮৬৭-র ১ অগাস্ট ৭২ লক্ষ ডলার মূল্যে আলাস্কার মালিকানা নিয়ে নিল আমেরিকা। এই চুক্তির মূল কারিগর আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট উইলিয়াম সিওয়ার্ড। ১৮ অক্টোবর ১৮৬৭-র বিকেলে মার্কিন পতাকার পাশে নিজেদের পতাকা অর্ধনমিত রেখে, মাথা নিচু করে সজল চোখে ১০০ রাশিয়ান সেনার শেষ দলটি যখন সিটকা ছেড়ে মস্কোর পথে পাড়ি দেবার আদেশ মেনে নিল, সেদিন যেন বেরিং-এর হাত ধরে শুরু হওয়া এক যাত্রা মহাকালের নিয়ম মেনে চক্রাকারে তার পরিক্রমা শেষ করল সেই রাশিয়ার বুকে। আর পরবর্তী ৯০ বছর সময় আমেরিকা প্রায় ভুলেই থাকল আলাস্কাকে।

সেই আলাস্কা, যার ১৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বিস্তার, ৩০ লক্ষের বেশি জলাশয়, ৩ হাজার নদী, ৪১ হাজার কিলোমিটারের তটরেখা যাকে চুমু খাচ্ছে ২টি মহাসাগর আর ৩টি সাগর। আমেরিকা মহাদেশের ২০টি উচ্চতম শৃঙ্গের ১৭টি যার দখলে। সেই আলাস্কা, যেখানে আনুমানিক ১৬০০০ থেকে ১০০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অধুনালুপ্ত বেরিং ব্রিজ (যা ছিল সাইবেরিয়া আর আমেরিকার সংযোগকারী স্থলভূমি) দিয়ে এশিয়া থেকে এসে মানুষ বাসা বেঁধেছিল। জীবনধারণ করেছিল সমুদ্রের মাছ, সীল, তিমি শিকার করে আর গাছের ফল খেয়ে। যারা সিটকা আর উইলো গাছ থেকে কাঠ কেটে আগুন জ্বালিয়েছিল আর বাড়ি বানিয়েছিল। স্প্রুশ গাছের শিকড় থেকে তৈরি করেছিল মাছ আর পাখি ধরার জাল। ক্রমে অ্যালিউট, আথাবাস্কান, লিঙ্গিত আর এস্কিমো – এই ৪ মূলধারায় বিভক্ত হয়ে নিজস্ব জীবনচর্যা, সমাজ, আচার আর ধর্মবিশ্বাসে অচঞ্চল থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে কাটিয়ে দিয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী।

এই বিশালত্বের পরিমাপ পায়নি রাজনীতি আর বানিজ্যের পাটিগণিত পড়া আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তি। সিওয়ার্ডের উদ্যোগে হওয়া ১৮৬৭-র আলাস্কা অধিগ্রহণকে আমেরিকার সংবাদপত্র চিহ্নিত করেছিল সিওয়ার্ড’স ফলি বা মূর্খতা বলে। আলাস্কাকে বিদ্রূপ করেছিল প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনের ‘পোলার বিয়ার গার্ডেন’ বলে। আমেরিকার সরকার একে দিয়েছিল শুধুমাত্র একটি বিভাগের মর্যাদা, ডিপার্টমেন্ট অফ আলাস্কা, যাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে কখনো সেনাবাহিনী, কখনো নৌবাহিনী, কখনো আইন দফতর। নিতান্ত অনিচ্ছায় ১৮৮৪-তে বলা হয়েছে ‘ডিসট্রিক্ট অফ আলাস্কা’, তারপর ১৯১২-তে ‘আলাস্কা টেরিটোরি’। অবশেষে ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সোয়ানসন নদীর ধারে যখন প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে তখন শকুনির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছে। তেল তোলার একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করতে প্রেসিডেন্ট আর সেনেট তৎপর হয়েছে আলাস্কাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে। জানুয়ারি মাসের ৩ তারিখ, ১৯৫৯ আলাস্কাকে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মর্যাদা।

মহান আলাস্কা তার সুবিশাল বনসম্পদ, প্রাণীসম্পদ, খনিজসম্পদ আর জলসম্পদের উত্তরাধিকার নিয়ে গিরিরাজ ডেনালির দার্শনিক ঔদার্যে মেনে নিয়েছে ক্ষুদ্রমনা আমেরিকার স্বার্থগন্ধী আবদার। আর পাপড়ির আবডালে ফসলের ঘুমকে ঢেকে রাখার কুসুম-মমতায় তার বনজ বৃষ্টি আর অদ্রিজাত কুয়াশার ‘মিস্টিক’ চাদরে আগলে রেখেছে তার অন্তরের সম্পদ যার নাম – ‘দ্য স্পিরিট অফ আলাস্কা’।

সংঘর্ষবিরতির পর,আলাস্কা আজ আমেরিকার ৪৯তম রাজ্য।

২য় কামচাটকা অভিযানের স্মারকমুদ্রা

টীকা:

১. The Official Logbook of Saint Peter. https://www.jstor.org/stable/224843

২. Littlepage, Dean.Steller’s Island: Adventures of a pioneer Naturalist in Alaska Mountaineer Books. Seattle. Sept 2006.

৩. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় একদিকে রাশিয়া আর অন্যদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অটোমান সাম্রাজ্য ও সার্ডিনিয়ার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬, এই ৩ বছরব্যাপী যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়। ১ লক্ষ্য সৈনিকের মৃত্যু আর ৮০ হাজার আহত সৈনিকের দায়ভাগ চাপে রাশিয়ার কাঁধে। আলাস্কা বিক্রির অনুঘটক হিসেবে একে গণ্য করা হয়। Lady with the Lamp ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই যুদ্ধেই তাঁর সেবার নমুনা রেখে বিখ্যাত হন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

পর্ব ১ এর অনুরূপ।

পর্ব ৩

এইটি পড়ে আমি যদি প্রথম পর্বটি পড়তে চাই, তার লিংক কেন দিচ্ছেন না এর সঙ্গে। ধারাবাহিক প্রকাশের এ তো ন্যূনতম শর্ত।

আলাস্কার ইতিহাস ভাল ভাবে জানতে এই ধারাবাহিক অবশ্যই পড়তে হবে।

পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

পূর্ব প্রকাশিত কিস্তি পড়বার লিঙ্ক পাওয়া গেলে ভাল হত।