আলাস্কার সাতরঙা ইতিহাস – পর্ব ৩

‘Swallowed by the great land’ – আলাস্কাকে বিষয় করে লেখা সেথ কাঁতনার-এর একটা বইয়ের নাম। একটি বাক্যে প্রতিটা শব্দ কি অমোঘভাবে অর্থবহ হয়ে উঠে এক বৈপ্লবিক ‘স্টেটমেন্ট’-এর জন্ম দেয়, তার সার্থক উদাহরণ হতে পারে এই বাক্যটি। ভূমি যে মহান তাতে তো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ভূমিপুত্রের জন্মবৃত্তান্ত, পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে তাদের আন্তঃসম্পর্ক, তাদের জীবনযাপনের লড়াই, সে লড়াইতে তথাকথিত সভ্য জগতের দখলদারির গল্পের ঘূর্ণাবর্তে যে একবার পড়েছে, তার আর নিস্তার নেই। আলাস্কার ইতিহাসে বড় মায়া। সে নিশিডাকে একবার যে সাড়া দিয়েছে, তাকে অক্টোপাসের আলিঙ্গনে গিলে নিয়েছে আলাস্কা — কাঁতনার-এর ভাষায় swallowed.

এ শহরের যে হোটেলে এসে উঠেছি তার রিশেপসনে একটা ছবি টাঙানো আছে। হাতে আঁকা সাদা কালো স্কেচ ধরনের ছবিতে ছোটখাটো চেহারার এক মানুষ একটা সরু লম্বা নৌকোয় একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে। মাথায় লম্বাটে এক টুপি, তাতে তিনটে পালক লাগানো। নীচে লেখা ‘অ্যান অ্যালিউট ইন হিস বাইদারকা’। এই তবে আলাস্কার দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে বৃত্তের এক খণ্ডিত পরিধির রেখায় জেগে থাকা অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি অ্যালুসিয়ান আইল্যান্ডের অধিবাসী! মনে হল দ্বীপের পাড়ে যেন দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গীসাথীদের নড়াচড়া, স্ত্রী পুত্র পরিবারের উদ্বিগ্ন অপেক্ষা, পাশাপাশি প্রতিদিনের পারিবারিক দিনযাপনের ব্যস্ত ছবি। কিন্তু এ ছবি কবেকার ? আলাস্কার ঠিক কোন জায়গার? কীরকম চেহারা সেই সময়ের বাকি আলাস্কার? উত্তর খুঁজতে যেতে হবে অনেক পেছনে।

বাইদারকায় এক অ্যালিউট

পৃথিবীর বুকে শেষ বরফযুগ পা রেখেছিল কমবেশি ২০ হাজার বছর আগে। তাতে মেরুদেশের স্থলভাগ ঢেকে গিয়েছিল দেড় মাইল গভীর বরফের আস্তরণে। কিন্তু সে বরফের কাঁচামাল, অর্থাৎ জলের সরবরাহ কে জুগিয়েছিল? জুগিয়েছিল সমুদ্র। বরফযুগের আগে কয়েক হাজার বছর ধরে চলেছিল তাপপ্রবাহ, উত্তরমুখী গরম হাওয়া সমুদ্র থেকে জলীয় বাস্প শোষণ করে নিয়ে গিয়েছিল মেরুর দিকে, সেখানে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল সে। নদী হয়ে আর মিশতে পারেনি সাগরের জলে। ফলে আয়তনে ক্রমহ্রাসমান সমুদ্রের জলস্তর নেমে গিয়েছিল আজকের তুলনায় প্রায় ৩০০ ফুট নীচে। বরফযুগের এই প্রস্তুতিপর্বে অর্থাৎ আজ থেকে আনুমানিক ২৫ হাজার বছর আগে জেগে উঠেছিল অনেক স্থলভূমি যা যুক্ত করেছিল আজকে আলাদা থাকা অনেক ভূভাগকে। এই সমীকরণে বেরিং সাগরের বুকে জেগে ওঠা স্থলভূমি যোগ করেছিল এশিয়া আর আমেরিকা – এই দুই মহাদেশকে।

বেরিং ব্রিজের অবস্থানের রূপরেখা

পূর্ব এশিয়ার প্রান্তিক প্রদেশ সাইবেরিয়া যুক্ত হয়ে গিয়েছিল আজকের আলাস্কার সঙ্গে। ভৌগোলিক বিচারে এক হয়েও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের নিরিখে বাকী ভূভাগের তুলনায় অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল এই সেতু। কারণ আজ থেকে ১১ হাজার বছর আগে উত্তরমেরু, কানাডা ও গ্রিনল্যান্ডের বরফস্তর গলে গিয়ে জলস্তর উচু হয়ে ওঠার ফলস্বরূপ সলিলসমাধি হওয়া পর্যন্ত এই সেতু মঞ্চের ভুমিকা পালন করেছিল এক মহান ‘মাইগ্রেসন’-এর, যার প্রথম দৃশ্যে ছিল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ম্যাসটোডন, স্যাবার টুথ টাইগার, মাঝের দৃশ্যে উলি ম্যামথ, গণ্ডার, বাইসন আর শেষ দৃশ্যে মানুষ। আনুমানিক ১৬ হাজার বছর আগে সাইবেরিয়ায় দেখা দিয়েছিল খাবারের আকাল। অনাহারে দুর্বল মানুষগুলোকে আরও দুর্বল করেছিল অসুস্থতা। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া একদল মানুষ তখন যাত্রা শুরু করল সুখাদ্য, সুদিনের আশায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা এই বেরিং সেতুর ওপর দিয়ে তারা হাঁটল – একদিন, দুদিন, তিনদিন, চারদিন – শেষে পাঁচদিনের পর এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পৌঁছে তারা পেল গাছের ফল আর শিকার করার মত প্রাণীর সন্ধান। সেটা বেরিং সেতুর পূর্বপ্রান্ত আর আজকের আলাস্কার পশ্চিমপ্রান্তের মিলনস্থল। সেখানেই বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিল তারা।

যাযাবর মানুষের সেই ছোট্ট দলটাই বংশানুক্রমে আড়ে বহরে বাড়তে বাড়তে ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে।

প্রথম মানুষের এই দলটির বংশধরেরা পরবর্তী কয়েক হাজার বছর যাযাবরের জীবনযাপনের নিয়মে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বসত করেছিল – তাদের স্থান নির্বাচনে নিয়ামক ছিল সহজ খাদ্যসংগ্রহ আর পরিচিত জলহাওয়া। আর একটা জিনিসও নির্দিষ্ট করেছিল তাদের অভিমুখ। সেই বরফযুগে, পণ্ডিতেরা যাকে বলছেন last glacial maximum – সেই সময়ে দুটি বিশাল বরফচাদর বিস্তৃত হয়েছিল কানাডার পশ্চিমপ্রান্ত থেকে আলাস্কাকে মাঝবরাবর চিড়ে প্রায় তার পশ্চিমপ্রান্তের সমুদ্রপার পর্যন্ত। ৮ হাজার বছরেরও বেশি সময় বরফের দুর্গে বন্দি-জীবন শেষে বরফগলা সেই নদী-স্রোতের শিরা ধমনি বেয়ে প্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র আলাস্কায়।

তবে এই একবারই নয়। এশিয়া থেকে আরও অন্তত দুটি নির্দিষ্ট অভিবাসনের ঘটনা ঘটেছিল পরবর্তী ১০ হাজার বছরে, যা পুষ্ট করেছিল আলাস্কার প্রাচীন অধিবাসী গোষ্ঠীকে। সম্ভবত গ্রিনল্যান্ড থেকে আসা কিছু মানুষও যুক্ত হয়েছিলেন উত্তর আলাস্কার এস্কিমো জনগোষ্ঠীতে। সেসবের অনুশীলনের পরিণতিতে আমরা জেনেছি যে ১৬ হাজার বছর আগে আসা মানুষের দল পরবর্তী কয়েক হাজার বছরে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যসংগ্রহ, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পরিধেয় পোশাক ও তার নির্মাণপদ্ধতি, বিনোদন, অবসর যাপনের ফাঁকে তৈরি শিল্পসামগ্রী, বিভিন্ন সামাজিক রীতির অনুশীলন ইত্যাদির প্রকারভেদে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল প্রধান ৪ ভাগে – এস্কিমো, আথাবাসকান, অ্যালিউট, আর লিঙ্গিত। আর নিরুপদ্রবে কাটিয়েছিল কয়েক শতাব্দী সময় যতদিন না তথাকথিত সভ্য সমাজের প্রতিভূরা উদ্ধারের নামে দখল নিয়েছিল তাদের জীবনের। সে উপাখ্যান যথাসময়ে বলব।

আদিবাসি সম্প্রদায়ের ভৌগলিক অবস্থানের মানচিত্র

আমেরিকান পরিচালক রবার্ট জে ফ্লাহার্টির ছবি Nanook of the North ১৯২২-এ আমাদের সঙ্গে প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় করায় এস্কিমো নামের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম ডকু-ফিচার এই ছবিতে দশ বছরের নিরলস পরিশ্রমে ফ্লাহার্টি তুলে আনেন নানুক আর তার পরিবারের কঠিন জীবনসংগ্রামের কাহিনী। প্রসঙ্গত জানা ভাল যে এস্কিমো শব্দটির ভাষাগত অর্থ ‘কাঁচা মাংসভোজী’। আর তাই শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছুটা অসভ্যতা আর তজ্জনিত অসম্মান। তাই এই জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে এস্কিমোর পরিবর্তে ‘ইনুইট’ (বা ‘ইনুপিক’) আর ‘ইউপিক’ শব্দদুটি ব্যবহার করা হয়। তবে এইসব নৃতাত্ত্বিক কচকচির বাইরে দাঁড়িয়ে এটুকু বলতে পারি যে মেরুপ্রদেশের প্রাণঘাতী আবহাওয়াকে মোকাবিলা করে জীবননির্বাহের যে পারদর্শিতা এরা দেখিয়েছে তাকে সেলাম জানানোর ভাষা আমার নেই।

অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় এস্কিমোরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এস্কিমোদের যে অংশ সমুদ্রসংলগ্ন অঞ্চলে বাসা বেঁধেছিল তারা অন্নসংস্থান করেছিল সমুদ্রের প্রাণী তিমি আর সীলমাছ শিকার করে। দূরসমুদ্রে শিকারের কাছে পৌঁছনোর জন্য এরা ব্যবহার করেছিল দু’ধরনের নৌকো। প্রথমটি কায়াক। সীলমাছের চামড়ায় তৈরি এ নৌকোর মাঝবরাবর একটিমাত্র গর্ত যাতে একজনই বসে দাঁড় টানতে পারে। দ্বিতীয়টির নাম উমিয়াক। এতে সওয়ার হয় ছয়জন শিকারি যাদের মধ্যে সামনে থাকা লোকটির হাতে থাকে হারপুন যা বিদ্ধ করবে তিমি বা সীলকে। শিকার করা তিমি পাড়ে টেনে এনে শুরু হবে তাকে বিভিন্ন উপযোগী অংশে ভাগ করার উৎসব। মাংস হবে আগামী কয়েক মাসের খাদ্যের সংস্থান, ব্লাবার অর্থাৎ চামড়ার নীচের চর্বি হবে তেলের উৎস, বিশালাকার হাড় হবে বাড়ি তৈরির কড়ি-বরগা, চামড়া হবে পোশাক আর হাড় ও কাঠের তৈরি বাড়ির গায়ে শীতপ্রতিরোধী আবরণ। জানলা ঢেকে দেওয়া হবে সীলমাছের অন্ত্রের স্বচ্ছ আবরণে। তাতে প্রাণঘাতী ঠান্ডা হাওয়াকে আটকে আলোটুকুকে নিমন্ত্রণ করে আনা যাবে ভেতরবাড়িতে। ইগলু নামের যে বরফের বাড়ির সঙ্গে এস্কিমোদের আমরা প্রায় সমার্থক করে ফেলি, তার অস্তিত্বই নেই আলাস্কার উপকূলের এস্কিমোদের কাছে।

প্রায় ছ’মাস ব্যাপী শীতকালীন জীবনযাপন পর্বে প্রধান কাজ ছিল ঘুম। তাতে ঘরের জ্বালানির সাশ্রয়, সাশ্রয় শরীরের জ্বালানিরও। বসন্তের সংগৃহীত মাংস আগামী গ্রীষ্ম অবধি চলুক এই প্রার্থনা উচ্চারণ করে শুরু হত প্রতিদিনের একমাত্র ভোজের আসর। সেই আসরে লোলচর্ম বৃদ্ধা বাড়ির আর সকলকে একটাই উপদেশ দিতেন ‘ভাল করে ঘুমিয়ো বাছারা, তোমাদের খুদেগুলোকে চামড়ার কম্বলে ভাল করে ঢেকে বেড়াতে পাঠিয়ো ঘুমের দেশে’। অনেক ভালবাসায় এই উপদেশকে মাথায় করে রাখত পরিবারের বাকীরা। কারণ তারা জানত, শীতশেষে এদের অনেকেই চলে যাবেন চিরঘুমের দেশে।

এদের দ্বিতীয় অংশ, ‘ইনুইট’ নামে যারা সমধিক পরিচিত, তারা সরে গিয়েছিল আরও পূর্বদিকে যাকে বলে আর্কটিক আলাস্কায়। রাজনৈতিক সীমান্ত তাদের পথ আটকায়নি, তাই সংলগ্ন কানাডা বা গ্রিনল্যান্ডেও ছড়িয়ে পড়েছিল তারা। আর প্রথম দলের থেকেও কঠিন সংগ্রামে দিনাতিপাত করেছিল এই জনগোষ্ঠী। প্রথম দল বাড়ি বানানোর উপকরণ হিসেবে নিয়মিত যোগান পেত সমুদ্রে ভেসে আসা কাঠ, পরিভাষায় যার নাম ড্রিফ্ট-উড। দ্বিতীয় দল কখনো কাঠ চোখেই দেখেনি। সম্পূর্ণ বৃক্ষহীন আর্কটিক আলাস্কায় বাড়ি তৈরির জন্য তারা উপকরণ হিসেবে পেত শুধুমাত্র বরফ। কুশলী ব্যবহারে তাই দিয়ে বানিয়ে নিত ওলটানো বাটির মত বাড়ী যার নাম ইগলু। বস্তুত ইগলু বানাতে ৬ রকমের বরফের ব্যবহার করত তারা। গঠনের কৌশলে আর ভেতরে জ্বলতে থাকা সীলমাছের তেলের প্রদীপের ওমে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ছিল এই মাত্রার যাতে বাইরের আর ভেতরের তাপমাত্রার তফাত ৫০ থেকে ৬০ ডিগ্রি অবধি পৌঁছে যেত।

গ্রীষ্মে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলা বরফগলা জলধারা যখন আর্কটিক সাগরের মোহানার দিকে ধাবমান, তখন নদীর স্রোতের বিপরীতে সাঁতরে আসা ডিমভরা স্যামন মাছের ঝাঁক শিকার করে উদরপূর্তি করত এরা। জলের প্রাণী তিমি, সিন্ধুঘোটক আর সীলের পাশাপাশি ডাঙার প্রাণী ক্যারিবু আর মুসের মাংসও পেট ভরাত এদের। মাতৃতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পরিচালিত সমাজে পারিবারিক সম্পত্তির একটা বড় অংশ গোষ্ঠীর মালিকানায় থাকত। তাই এক একটা ইগলুতে বসবাস করত তিন বা চারটি পরিবার। একজনের করা শিকার সমগ্র গোষ্ঠী ভাগ করে নিত স্বাভাবিক অধিকারবোধে। বিবাহে মেয়েদের নির্বাচন ও বক্তব্য স্বীকৃতি পেত। বস্তুত, কোন পুরুষ কারও প্রেমে পড়লে তাকে সেই মেয়েটির বাড়ি গিয়ে অন্তত একবছর শ্রমদান করতে হত শুধু থাকা আর দুবেলা খাওয়ার বিনিময়ে। তাতে খুশি হলে সদর্থক ইঙ্গিত আসত মেয়েটির দিক থেকে। তখন অনুষ্ঠিত হত এক নাটক। সর্বসমক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে চুমু ও আরও সহিংস আদরে ভরিয়ে দিত পুরুষটি। বয়স্কা মহিলারা অলজ্জ সাক্ষীর ভুমিকা পালন করতেন বৈবাহিক সম্পর্কের এই ব্যবহারিক উদযাপনের। আর লাজে রাঙা কনে বউ নাটক শেষে ব্যস্ত হয়ে পড়ত নবীন কর্তার মনোরঞ্জনে নানা সুখাদ্য প্রস্তুতিতে।

সাইবেরিয়া ছেড়ে আসা মানুষদের আর একটা অংশ এস্কিমোদের তুলনায় দক্ষিণ অংশে বসবাস শুরু করে। এরা আথাবাস্কান। এখানে শীত-গ্রীষ্ম দুই’ই চরমপন্থি। তাই শীতে তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের ৬৫ ডিগ্রি নীচে, গ্রীষ্মে পারদ ছুঁয়ে ফেলে ১০০ ডিগ্রির ঘর। অসংখ্য হ্রদ আর নদীতে ভরা এই অঞ্চলে আথাবাস্কানদের যাযাবরের জীবন চলত কিছুটা ঢিমেতালে। নদীর স্যামন, ডাঙার মূস ক্যারিবু আর ভালুক – এরাই এদের বেঁচে থাকার সংস্থান যোগাত। উদরপূর্তির প্রয়োজনে এদের হত্যা করত এরা, তবে সে হত্যায় মিশে থাকত বেদনাও। এরা বিশ্বাস করত যে সমস্ত পশু পাখি, কীটপতঙ্গ আর মানুষ এক সময় এক ভাষায় কথা বলত। এক জায়গার পশুসংখ্যা কমে গেলে তারা কিছুটা সরে গিয়ে পরবর্তী হ্রদের তীরে ডেরা ফেলত। এইভাবে বংশ পরম্পরায় তারা ছড়িয়ে পড়েছিল আলাস্কার সুবিশাল দক্ষিণ পূর্ব অংশ। ত্রিভুজাকৃতি মূসের চামড়ার তাঁবুর নীচে থাকত বৃত্তাকার এক কাঠের কাঠামো যার চারদিক থেকে ওঠা চামড়ার পর্দাকে চুলের ঝুঁটির মত উঁচুতে বেঁধে রাখা হত তাঁবুর কেন্দ্র থেকে ওঠা এক কাঠের পোলের ডগায়। ডেরা পালটাতে পুরো বাড়িটা ছাতার মত গুটিয়ে নিয়ে দুজনে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলত নতুন ঠিকানায়। শুধু প্রদীপটা নিভিয়ে রেখে আসতো আগের অবস্থানে। যে মাটি তাকে এতদিন আশ্রয় দিয়েছিল, এ ছিল তার প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এস্কিমোদের মত একই নিয়ম চালু ছিল বংশের পরম্পরা নির্ধারণ আর বিবাহের ক্ষেত্রে। হবু প্রত্যেকের সংগৃহীত খাবার আর গরমের পোশাক একে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে কাটিয়ে দিত অসহনীয় দিনগুলো, বা বলা ভাল রাত্রিগুলো। কারণ দিনের সূর্য আকাশ পরিক্রমা শেষ করে ফেলেছে দু’ঘণ্টায় এমন দিনের সংখ্যা এই সময়ে বড় কম নয়।

দীর্ঘ অবসরে বিনোদন ছিল গল্প বলা, চিরকাল যার ভার ন্যস্ত ঠাকুমা দিদিমাদের কাঁধে। আর ছিল নানা শিল্পসামগ্রী তৈরির পালা। বার্চ গাছের ছাল দিয়ে বাক্স বানিয়ে রঙ লাগিয়ে দুরন্ত শিল্পকর্মে পরিণত করত তারা। লাল ছিল প্রিয় রঙ – গরম করা লাল পাথর চূর্ণ করে তাতে জল আর হাঁসের রক্ত মিশিয়ে তৈরি হত রঙ। তাই দিয়ে কাঠের মুখোশ রাঙ্গিয়ে তুলত তারা। পাথরের টুকরো আর পুঁতির অলঙ্কারে সাজিয়ে তুলত উৎসবের পোশাক, তৈরি করত গলার হার, কানের দুল। শীতশেষে বাড়ির বাইরেটা যেদিন ভরে উঠত কচি গলার উচ্ছ্বাসভরা চিৎকারে, বাড়ির ভেতরের বড়রা তখন বুঝতে পারত গ্রীষ্মের ছোঁয়া বরফ গলিয়ে জলের ধারা বইয়ে দিয়েছে। তুন্দ্রার বরফ গলে আবার কথা শুরু হবে মাটি আর আকাশের। ইতিউতি সবুজ ঘাস কচি হাত বাড়িয়ে দেবে সূর্যের দিকে। প্রসঙ্গত, আথাবাস্কান কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইতিউতি ঘাসের দল।

আথাবাস্কান মহিলা, সঙ্গে শিল্পসামগ্রী

এই যে একদল মানুষ পা বাড়াল তাদের চেনা ভূখণ্ড ছেড়ে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে, নিজেদের অজান্তে সময়ের ক্যানভাসে যাদের পায়ের ছাপ জন্ম দিল ইতিহাসের, তাদের এই অনির্দেশ্য চলনের চালিকাশক্তি কি শুধুই খাদ্যের সন্ধান? এর মধ্যে কোন কারণে এস্কিমোর মূল অংশ থেকে একটা ছোট দলকে আলাদা করেছিল তা আজও ঠিক স্পষ্ট নয়। তবে ফলস্বরূপ এই দল মূল অংশ থেকে বেড়িয়ে গিয়ে আলাস্কার পশ্চিমপাড় ধরে চলতে শুরু করেছিল দক্ষিণে। সংলগ্ন সমুদ্রে তিমি, সীল আর অন্যান্য জলের প্রাণী শিকার করে দিনাতিপাত করত তারা। সেই অবসরে সমুদ্রের রহস্য সন্ধানে কায়াকে চড়ে গভীর সমুদ্রে যাওয়াটা ছিল তাদের জীবনের অঙ্গ। জলের রঙ তাদের বলে দিত কোনটা শিকারখেলার সর্বোত্তম সময়, জলের ওপর বয়ে চলা হাওয়ায় তারা গন্ধ পেত আসন্ন সমুদ্রঝড়ের। এভাবেই এক অতি দুঃসাহসী মানুষ একটু বেশি গভীর সমুদ্রে কায়াক বেয়ে গিয়ে আবিস্কার করল ওপারে রয়েছে আর একটা স্থলভূমি, যাকে চারদিক থেকে বেড় দিয়ে আছে সমুদ্র। মানুষটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আজ যাকে আমরা বলি অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ তার পূর্বপ্রান্তের শেষ দ্বীপভুমির। উত্তেজিত মানুষটা ফিরে এসে খবর দিল সঙ্গীদের আর যাযাবরের স্বাভাবিক দর্শনে সবাইকে নিয়ে পৌঁছে গেল সেই দ্বীপে। আরও ভাল কিছু অপেক্ষায় আছে, এই বিশ্বাসে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাত্রা করল এই দল, যতক্ষণ না সেই দ্বীপে তারা এসে পৌঁছল যার আজকের নাম ‘কায়াক’। দল যখন সেখানে কয়েকদিনের অন্তর্বর্তী বিশ্রামে মগ্ন, তখন কায়াকের উত্তরে এক ছোট্ট দ্বীপের এক আগ্নেয়গিরি শুরু করল তার উদ্গীরণ। রাতের আকাশ আলো করা সেই রংমশালকে শুভ ইঙ্গিত বলে মনে হল তাদের। তারা স্থির করল এই জায়গাই হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। যাযাবরের জীবন ছেড়ে থিতু হওয়ার প্রক্রিয়ায় শুরু হল এই জনগোষ্ঠীর। এরাই তারা যারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত হল অ্যালিউট নামে।

এরাই তারা, যাদের কাছে আলাস্কা কৃতজ্ঞ থাকতে পারে তার নামকরণের জন্যে। যদিও এর সঙ্গে যোগ রয়েছে এক বিষণ্ণ অতীতের। বৃক্ষহীন নিস্পত্র আ্যলুশিয়ান দ্বীপে জীবনযাপনের কঠিন লড়াইয়ে ব্যস্ত মানুষদের ক্লান্ত অবসর উজ্জীবিত করত এক সোনালি অতীতের গল্প। তাদের সমস্ত গল্পে কুয়াশার মত জড়িয়ে থাকত সে পূন্যভূমিকে ফেলে আসার কান্না আর কোন এক দূর ভবিষ্যতে সেখানে ফিরে যাবার আর্তি। অগম্য সে স্থান তাদের কাছে ছিল এক পবিত্র ভূমি -‘The great land’. আ্যলুসিয়ান ভাষায় এর প্রতিশব্দ ‘Alaxsxaq’.

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তথাকথিত সভ্য দেশের সাদা চামড়ার মানুষদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় অ্যালিউটদের। এ জায়গার নাম কি সে প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায় এ তাদের পূন্যভূমি ‘Alaxsxaq’. তাতে ইউরোপীয় কানে যে ধ্বনি বাজে, তা ইউরোপীয় জিভে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ‘আলাস্কা’-য়। বাকি পৃথিবীও তাকে এখন থেকে চিনতে থাকে এই নামে।

অ্যালিউটদের জীবনযাপনের ইতিহাস এই সাক্ষাৎকারের আগে আর পরে যেন দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। আগের পর্বে অ্যালিউটরা এক স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী। উত্তরাধিকার সুত্রে যাদের প্রাপ্তি সমুদ্রবিহার আর সমুদ্রের প্রাণী শিকারের শিক্ষা। এর জন্য সীলমাছের চামড়ায় এরা তৈরি করেছিল লম্বাটে ধরনের এক বিশেষধরনের দ্রুতগামী নৌকো যার নাম ‘বাইদারকা’। আর দীর্ঘক্ষণ সমুদ্রে থাকাকালীন রৌদ্রের ছোবল থেকে মুখ বাঁচাতে বার্চ গাছের বাকল দিয়ে তৈরি করেছিল এক লম্বাটে টুপি। মানুষের চোখের আদলে তৈরি এ টুপিতে সামনে আর পেছনে যুক্ত থাকত দুটো বার্চ গাছের বাকলের আয়তাকার খণ্ড। মাঝের অংশ ফাঁকা রেখে বাকিটা মুড়ে দিত চামড়ায়, রঙ করত বাদামি আর ছাই রঙে। মাথা বাঁচানোর থেকে মুখে রোদের আড়াল পাওয়াই ছিল এ টুপির উদ্দেশ্য। পৃথিবীর আদিবাসী মানুষদের নিজস্ব শিল্পসামগ্রীর দলে এই ‘আ্যলুসিয়ান হ্যাট’ এক মূল্যবান সদস্য। আলাস্কার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতই শিকারের মূল লক্ষ্য ছিল তিমি, সীল আর সিন্ধুঘোটক। অতিরিক্ত ছিল সমুদ্রভোঁদড়, যাকে শিকার করতে পারার অনন্য ক্ষমতাই এদের ভবিষ্যতকে বইয়ে দিয়েছিল অন্য খাতে। তিমির মাংস স্থান পেত উদরে, তার হাড় চড়ত বাড়ীর ছাদে কাঠামো গড়ার কাজে, তার চর্বি দিত আলো জ্বালানোর তেল, চামড়া লাগত পোশাক তৈরির কাজে, অন্ত্রের আবরণ থেকে তৈরি হত বাড়ীর জানলায় হাওয়া আটকানোর পর্দা আর বর্ষাতি, যা পড়ে সমুদ্রে শিকার করতে যেত তারা।

বসবাসের জন্যে এরা বাড়ি তৈরি করত কাঠের, জায়গা হিসেবে পছন্দ ছিল ছোট ছোট খাঁড়ির পাড় – যে খাঁড়ি বেয়ে স্যামন মাছের ঝাঁক উঠে আসত ডিম পাড়তে আর অ্যালিউটদের সহজ শিকার হতে। আর এক বিশেষ ধরনের বাড়ি এরা বানাত শীতের কামড় থেকে বাঁচতে। ‘বারাবারা’ নামে পরিচিত এই বাড়ির অনেকটা অংশ থাকত মাটির নীচে। ছাদে কাঠ বা তিমির হাড়ের তৈরি কাঠামোর ওপর বিছান থাকত ঘাসের চাপড়া। সেই ছাদে একটা ছোট ঢাকনার মত প্রবেশদ্বার থাকত। উল্লম্বভাবে খুলে মানুষ যখন তাই দিয়ে প্রবেশ বা প্রস্থান করত, তখন অনেক চেষ্টা করেও ছাদের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে পড়তে পারত না ঘরের ভেতর।

পরিধেয় পোশাকের মধ্যে অনন্য ছিল ‘পরকা’। আজকের প্রজন্ম হুডি নামের যে বস্তুটায় আশ্রয়ে যুগপৎ লজ্জা ও পরিচয় গোপন করে পরকা তার বৃহত্তর সংস্করণ। এর বিস্তৃতি মাথা থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। সীল, ভোঁদড় বা ক্যারিবুর চামড়া দিয়ে তৈরি এই পোশাকের বাইরেটা ঢাকা থাকত পাখির পালকে।

বাইদারকা, অ্যালিউট টুপি আর পরকার পাশাপাশি আর এক শিল্পকর্মের জন্য পৃথিবী সেলাম দেবে অ্যালিউটদের। সেটা তাদের বাক্স তৈরির দক্ষতা। সামান্য ঘাস থেকে শুধুমাত্র কুরুশের কাঁটাসদৃশ একটি জিনিসের সাহায্যে ছোট বড় নানা মাপের বাক্স তৈরি করত বাড়ির মহিলারা। পাখির পালক, পুঁতি, সামুদ্রিক প্রাণীর লোম, ক্যারিবুর চামড়া, শিঙের টুকরো, ইত্যাদি নানা বিচিত্র উপকরণে সাজান হত বাক্সগুলো। বিবাহের আগে বয়স্কা মহিলাদের হাতে কুমারী কন্যাদের প্রশিক্ষণ চলত এ বিদ্যার।

এভাবে সাগরজলের বুকে বাইদারকা চেপে, চাহিদা অনুযায়ী সমুদ্রের প্রাণী শিকার করে, স্ত্রী পুত্রের হাসিমুখ আর মা বাবার আদরের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে দিনাতিপাত করে, অবসরকালে বাক্স মুখোশ ইত্যাদি বানিয়ে বড় নিশ্চিন্তে সময় কাটছিল অ্যালিউটদের। অন্তত কেটেছিল ৪ সেপ্টেম্বর ১৭৪১, বিকেল ৪ টে পর্যন্ত। কারণ ঠিক ওই সময়ে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ‘সেন্ট পিটার’ জাহাজে আলাস্কা আবিষ্কারের অভিপ্রায়ে আসা অভিযাত্রী দলের – তাদের দলনেতা ভিটাস জোনাসেন বেরিং।

বর্ণনার অভিমুখটাকে এবার আমি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাই। কারণ, এযাবৎকাল এ অঞ্চলের ঘটনা পরম্পরার নিয়ন্ত্রণ ছিল অ্যালিউটদের হাতে। তাদের ভবিতব্য নির্ধারণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করল ভিনদেশী অভিযাত্রী, ব্যবসায়ী, দন্ডিত অপরাধী আর ক্রিশ্চান যাজকের দল।

‘সেন্ট পিটার’-এর অভিযাত্রী দলে থাকা জর্জ উইলহেলম স্টেলার তাঁর বই ‘Journal of a voyage with Bering, 1741-1742’ তে লিখছেন – ‘On September 4,………Toward four o’clock in the evening……..where we dropped anchor. Here the event occurred through which, unexpectedly and without searching, we got to see the Americans.’1 সুমাগিন দ্বীপপুঞ্জের এক দ্বীপে পানীয় জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সবে যখন তাঁরা নোঙর ফেলেছেন, তখন তাঁদের দক্ষিণদিকে থাকা এক নাতিউচ্চ পাহাড়ের পেছন থেকে মুখে অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে দুজন মানুষ দুটি নৌকা চেপে বেড়িয়ে আসে। কাছাকাছি এসে মন্ত্রের ঢঙে একটানা উচ্চারণে কিছু বলতে থাকে তারা। কিন্তু আগন্তুকদের কিছুই বোধগম্য হচ্ছেনা বুঝে ইঙ্গিতে ডাঙার দিকে আসতে আমন্ত্রণ জানায়। বন্ধুত্বের নিশান হিসেবে বিনিময় হয় কিছু জিনিসের। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে তিনজনের এক ছোট দলকে পাঠানো হয় দ্বীপে। নতুন মানুষের আগমন প্রচণ্ড উত্তেজিত করে তোলে অ্যালিউটদের। আনন্দে এতটাই উদ্বেল হয়ে ওঠে তারা যে জাহাজ থেকে ফিরে আসার সংকেত পেয়ে অভিযাত্রীদের তিনজন যখন চলে যাবার চেষ্টা করে, তখন তাদের হাত ধরে আটকে রাখে অ্যালিউটরা। আতঙ্কিত জাহাজিদের একজন শূন্যে গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখাতে চায় আদিবাসীদের। এবার আতঙ্কিত অ্যালিউটরা ছেড়ে দেয় তিনজনকে। আর তাদের প্রাণখোলা আতিথেয়তার প্রত্যুত্তরে সাদা মানুষদের এই আচরণ প্রচণ্ড আহত করে তাদের। জন্ম দেয় এক দীর্ঘস্থায়ী বৈরিতার সম্পর্কের।

বেরিং-এর অভিযান কীভাবে আলাস্কার ‘ফার-ট্রেড’-এর জন্ম দেয় তার গল্প আগে বলেছি। এই ব্যবসায়ে লিপ্ত এক জাহাজ একদিন এসে পৌঁছল অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমপ্রান্তের দ্বীপ আটু দ্বীপে। জাহাজের শিকারি নাবিকেরা ইতিমধ্যেই জেনেছিল যে সবচেয়ে দামি ফার আছে সমুদ্রভোঁদড়ের গায়ে। অত্যন্ত শান্ত এ প্রাণী চিত হয়ে ভেসে থাকত সমুদ্রের বুকে। আর তাদের বুকে থাকত তাদের সন্তানেরা। দুহাতে আঁকরে ধরে মায়ের ওপর নিশ্চিন্ত আরামে রোদ পোয়াত তারা। খুব সহজেই তাদের কাছে পৌঁছে গেল জাহাজ। তাদের শিকার করতে জাহাজের নাবিকরা চালাল গুলি। কিন্তু জলে চিত হয়ে ভেসে চলা ভোঁদড়কে গুলি করা মাত্র তারা মারা গিয়ে তলিয়ে যেতে লাগল সমুদ্রের গভীরে। শুধু মায়ের আশ্রয়চ্যুত বাচ্চারা অতল জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। দেখে লোভে চকচক করে উঠল শিকারিদের চোখ। জল থেকে অসহায় বাচ্চাগুলোকে তুলে আনল জাহাজে। আর সবে যখন উদ্ধার পেয়ে তারা কচি গলায় আওয়াজ তুলেছে কিচকিচ, নিয়েছে একটা কি দুটো নিশ্চিন্ত শ্বাস, শিকারির মুগুরের বাড়ি নেমে এল তাদের মাথায়। মৃত ভোঁদড়শিশুদের ছাল ছাড়িয়ে মানুষরূপী দানবরা তাদের উলঙ্গ মাংসপিণ্ড ছুঁড়ে দিল সমুদ্রের বুকে। দিনের শেষে শিকারি নাবিকেরা যখন ছালের সংখ্যা গুনে রুবলের পরিমাণ হিসেব করছে, তখন মায়ে পোয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে সমুদ্রের মেঝেতে।

জাহাজ থামল দ্বীপভূমির তীরে। সভ্য মানুষের সাক্ষাৎ হল আ্যলিউটদের সঙ্গে। গায়ের বাদামি রঙ, মুখের নানা অংশে চামড়া ফুটো করে পড়া হাড়ের গয়না, মাথায় অদ্ভুতাকৃতি টুপি, পড়নের পোশাকে পাখীর পালকের নকশা সব মিলিয়ে তাদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দিল যে আ্যলিউটরা মনুষ্যেতর প্রাণী। তাই তাদের বাড়ির ভেতরে অনধিকার প্রবেশ করতে সভ্য (?) মানুষদের শিষ্টাচারে একটুও বাধল না। বিনা সংকোচে তাদের বাড়ির মহিলাদের হাত ধরে টানতে কোন হীনমন্যতায় আক্রান্ত হল না তারা। শুধু একটা জিনিস অবাক করল তাদের। সেটা প্রত্যেক বাড়িতে পূর্ণবয়স্ক ভোঁদড়ের চামড়ার সুবিশাল সংগ্রহ। চক্রান্ত শুরু হল এদেরকেই শিকারি করে ভোঁদড় ধরার। বিনা প্রশ্নে কাজ করাতে গেলে আগে তৈরি করতে হবে এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া, কারণ ভয়ের বাতাবরণেই দেখা মেলে প্রশ্নহীন আনুগত্যের। তাই শুরু হল অস্ত্রের ব্যবহার। নানা ছুতোয় গুলি করে মারা হতে থাকল পুরুষদের। আর আতঙ্কিত মানুষগুলোকে পাঠানো হল ভোঁদড় শিকারে। তাদের মধ্যে কয়েকজন রাজি হচ্ছিল না মায়ের সঙ্গে বাচ্চাদের মারতে, প্রতিবাদ করছিল। সে প্রতিবাদের মৃত্যু হল সেদিন, যেদিন প্রতিবাদী ১২ জন অ্যালিউটকে একের পেছনে আর একজনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সমুদ্রতীরে দাঁড় করিয়ে সামনে থেকে চালিয়ে দেওয়া হল গুলি। বুক ফুঁড়ে চলে যাওয়া গুলির দৌলতে ৮ জন পেল তাৎক্ষণিক মৃত্যু, আর শেষ ৪ জন আতঙ্কে জীবনমৃত হয়ে মাটি নিল বাকিদের সঙ্গে।

স্বাধীন জনগোষ্ঠী, যারা বেঁচে থাকে নিজের শর্তে, তারও মৃত্যু হল সেদিন। পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীকাল সময় রাশিয়ান ফার ব্যবসায়ী নামের দুর্বৃত্তদের আজ্ঞাবহ দাসের জীবন কাটিয়ে দিতে হল এদের। ভোঁদড়ের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পেয়ে প্রায় অবলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে জেনেও শিকার বন্ধ করতে পারল না তারা। শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে অ্যালিউট মেয়েদের উপহার দিল সভ্যতার অসুখ যৌনরোগ আর তার কারণে বন্ধ্যাত্ব আর মৃত্যু। বন্দুকের নলে প্রাণ গেল অসংখ্য পুরুষের। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যারা ছিল ২৫ হাজার মানুষের এক প্রাণবন্ত জনগোষ্ঠী, শতাব্দীর শেষভাগে এসে তাদের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো মাত্র পনেরশোয়। আর অবাক হয়ে দেখতে হল তাদের মধ্যে সাতশো মানুষ বাইদারকা চেপে একদিন উপস্থিত হচ্ছে সিটকা শহরে তাদেরই জ্ঞাতিভাই লিঙ্গিতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তবে ১৮০৪ সালের যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে সভ্য মানুষদের চক্রান্তের জাল ছিল আরও মজবুত, যা কেটে বেরনোর সাধ্য ছিল না সরলমতি অ্যালিউটদের।

‘ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস’ বস্তুটা খায় না মাথায় দেয়, তা আদিবাসী মানুষদের জানার কথা নয়। তবে ইউরোপীয় সমাজ যখন মেধা আর তার অনুশীলনের ফসল সাহিত্য, শিল্প, কলাকে ‘প্রপার্টি’ বা সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে তাকে সুরক্ষা দিতে উদ্ভাবন করছে পেটেন্ট, কপিরাইট বা ট্রেডমার্ক নামের কবচ, ততদিনে আমরা পৌঁছে গেছি উনিশ শতকের শেষভাগে। আর তার কয়েক হাজার বছর আগে লিঙ্গিত সমাজ বিশেষ নাম, গল্প, বক্তৃতা, কোন এক নির্দিষ্ট নাচ, গান, পোশাকে ও টোটেমে আঁকা নকশাকে মনে করছে পারিবারিক সম্পদ। তাদের কাছে বসবাসের বাড়ি বা শিকার করা প্রাণী সবসময়েই সামাজিক সম্পদ – তাদের ওপর প্রত্যেকের সমান অধিকার। তাই শিকার করা মৃত ক্যারিবুর শরীর থেকে একখন্ড মাংস কেটে নিতে কারুর অনুমতি না লাগলেও, সামাজিক আসরে কোন গান গাইবার আগে বা কোন নাচ করবার আগে সেটা যে পরিবারের সম্পত্তি, তার কাছে আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা ছিল এদের এক অবশ্যপালনীয় রীতি। ‘মেটিরিয়াল প্রপার্টি’-র ক্ষেত্রে সাধ্য অনুযায়ী দেবে আর প্রয়োজন অনুযায়ী নেবে।

এ হেন মানুষদের উৎপত্তির ইতিহাস কিন্তু তেমন স্পষ্ট নয়। এটা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে এদের উদ্ভব আথাবাস্কান উপজাতি থেকে। কথিত যে কোন এক গ্রীষ্মকালে মধ্য আলাস্কায় শস্য ও ফলমূলের আকাল দেখা দেয়। সেখানকার বাসিন্দা আথাবাস্কানদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দেয় অনাহার আর মৃত্যুর। সমাজের মাথারা এক হয়ে স্থির করেন যে আরও দক্ষিণে যে উর্বর দেশের কথা শোনা যায়, সেখানে এক অনুসন্ধানকারী দল পাঠানো হবে। প্রথম বছরের প্রথম দল হারিয়ে যায় কোন নিশানা না রেখেই। দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় দল আবার অনুসন্ধানে বেড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছয় এমন এক জায়গায় যেখানে সামনে পথ আগলে দাঁড়ায় এক বিশাল হিমবাহ। তার চারদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা যাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা বাতুলতা। এ অবস্থায় এক বয়স্ক দম্পতির চোখে পরে এক বিরাট ফাটল বা ক্রেভাস যার তলা দিয়ে বয়ে চলা বরফগলা জল যেন হিমবাহের নীচ দিয়ে বয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণীর ওপারে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ছোট্ট নৌকো নিয়ে সেই দম্পতি পাড়ি দেয় স্রোতে আর সত্যি সত্যিই পৌঁছে যায় পাহাড়ের ওপারে। দলের বাকি সদস্যরাও একই রাস্তা নেয়, পৌঁছে যায় সেই জায়গায়, যেখানে সত্যিই প্রকৃতি অকৃপণ দানে ভরিয়ে রেখেছে গাছ, মাটি আর নদীর জলকে। পরে এই জায়গার নাম হয় লিঙ্গিত অ্যানি। অন্য দেশে অন্য জলহাওয়া, অন্য খাবার, অন্যরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে হতে কালক্রমে এক অন্যতর কৃষ্টি আর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তারা, জন্ম হয়েছে এক নতুন জনগোষ্ঠীর – নাম হয়েছে লিঙ্গিত।

অবশ্য লিঙ্গিতরা নিজেরা বিশ্বাস করত যে তাদের আদিতে আছে পাখি বা পশু। মূলত দুটি ধারার একটির মাথায় আছে কাক, আর অন্যটির মাথায় স্থানবিশেষে ঈগল, নেকড়ে, তিমি বা অন্য কিছু। সে বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে সমুদ্র উপকূলের লিঙ্গিতরা কখনো তিমি শিকার করত না, পাছে পূর্বপুরুষ হত্যার পাপ তাদের স্পর্শ করে। প্রথম দলটি ‘র্যাভেন’, দ্বিতীয়টি সম্মিলিতভাবে ‘নন র্যাভেন’। বিবাহসম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এক দলের সদস্য শুধু অন্য দলের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারত। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ এসে বসবাস করত স্ত্রীর পরিবারে।

প্রতিটি পরিবার ছিল এক একটি বিশেষ পরম্পরার ধারক যা চলে আসছে কয়েক শতাব্দী ধরে। আগমার্কা পারিবারিক গান ও গল্প ছাড়াও আর এক অনন্য প্রকাশভঙ্গি ছিল এই ঐতিহ্যের। সেটা ‘টোটেম পোল’। দীর্ঘকায় সেডার গাছের কান্ডকে চেঁচে-ছুলে বানানো হোত এই কাঠখোদাই ভাস্কর্য যাতে থাকত সেই পরিবারের সঙ্গে পরম্পরাগতভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন পশুর মূর্তি। বিশ্বাস ছিল পরিবারের পক্ষে কল্যাণকর বিদেহীরা টোটেম পোলের মাধ্যমে তাদের আশীর্বাদ পৌঁছে দেবেন জীবিত সদস্যদের কাছে।

৪ অধিবাসী শ্রেণীর মধ্যে লিঙ্গিতরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, স্বভাবতই কিছুটা লড়াকু উপজাতি। অল্প হলেও অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার ইতিহাস আছে এদের। আছে পরাজিত শত্রুপক্ষের মানুষদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার ঘটনা। তবে এই ক্ষমতাই তাদের দিয়েছিল সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস। ১৮০২ সালে এই সিটকা শহরে রাশিয়ানদের দুর্গ বানিয়ে দখল নেবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিল তারা। অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। ২ বছর পর রাশিয়ানদের উজ্জীবিত আক্রমণের মুখে ছত্রখান হয়ে যায় তাদের প্রতিরোধ।

সুদূর আর্কটিক আলাস্কার ‘নানুক’ যে বরফের সমুদ্রে শুনেছিল জীবনের গান, ‘কোতলেয়ান’ নামের যে নির্ভীক লিঙ্গিত যোদ্ধা জন্ম দিয়েছিল দেশপ্রেমের, ওই ছবি ‘অ্যান অ্যালিউট ইন আ বাইদারকা’-র যে মানুষটি সূর্য তারার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সামান্য নৌকো বেয়ে খুঁজে নিয়েছিল আল্যুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আনাচ কানাচ, তারাই আসলে সভ্যতার আলোকবর্তিকার আদি বাহক।

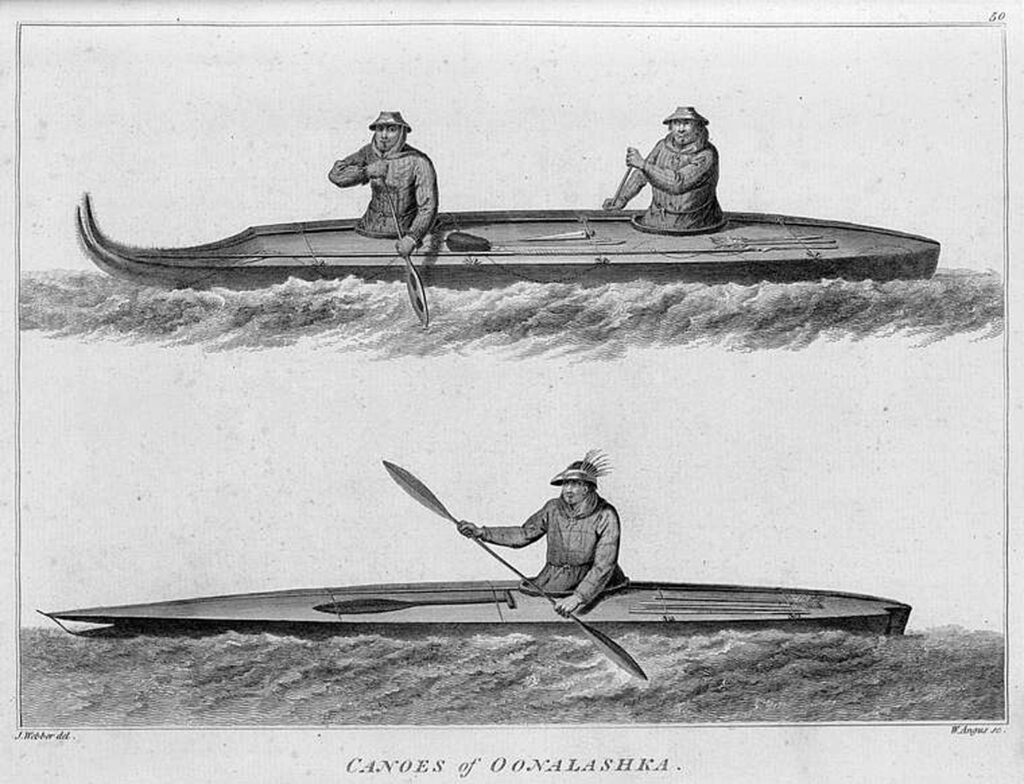

উনালাস্কা দ্বীপের অ্যালিউটরা তাদের নৌকায়

টীকা –

1. Steller, Georg Wilhelm. Journal of a voyage with Bering 1741-1742. Stanford University, Press. Stanford, California. 1993. p – 97.

খুব সুন্দর লেখা। অনেক নতুন কথা জানলাম। তবে যেটা নতুন নয়, তা হল তথাকথিত সভ্য মানুষদের বর্বরতার কথা। একই ভাবে প্রকৃতি ও আদিম অধিবাসীদের লুন্ঠণ, হত্যা ও ধ্বংসের সেই পরিচিত কাহিনী।

অনেক ধন্যবাদ। ঠিকই রাশিয়ান আগ্রাসন ধ্বংস করেছিল অনেককিছু। কিন্তু ইতিহাসের দেবতা আলাস্কার আদিবাসীদের ১৬০০০ বছরের নিস্তরঙ্গ একমাত্রিক যাপনে এইভাবেই হয়ত কিছু সংঘর্ষের উদ্বোধন করেছিলেন। তাতে ধ্বংসের সঙ্গে নির্মাণও হয়েছিল অনেকটাই। আগামী কয়েকটি পর্বে থাকবে তার পরিচয়।