কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত ভৌগোলিক নামসমূহের পরিচয় – ১ম পর্ব

পূর্বকথা

সাধারণপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীনে উপমহাদেশে জনপদগুলো গঠিত হয়েছে। এই সময়ের ইতিহাস জানার অন্যতম সূত্র হল প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৌটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্যর সময়কাল মোটামুটি সাধারণপূর্ব ৩৭০-২৮৩ অব্দ। অর্থশাস্ত্র হল মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক কৌশল সম্পর্কিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ। পাঠ্যটি সম্ভবত বহু শতাব্দী ধরে অনেক লেখকের কাজের সম্মিলিত রূপ। সাধারণপূর্ব ২য় শতাব্দী এবং সাধারণপূর্ব ৩য় শতাব্দীর মধ্যে এই গ্রন্থ রচনা, সম্প্রসারিত ও সংশোধিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে কৌটিল্যকে এই গ্রন্থের লেখক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

গ্রন্থটি পনেরোটি অধিকরণ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি অধিকরণে ভৌগোলিক উল্লেখ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য অন্তত দুটি নিবন্ধের প্রয়োজন হবে বলে আমরা আপাতত অন্তিম এগারোটি অধিকরণে (অর্থাৎ ৪র্থ থেকে ১৫শ অধিকরণ) প্রাপ্ত ভৌগোলিক উল্লেখ নিয়ে আলোচনা করব।

৫০০ সাধারণপূর্বাব্দে ভারতবর্ষের একাংশ।

(১)

অর্থশাস্ত্রের প্রথম তিনটি অধিকরণের তুলনায় পরবর্তী অধিকরণগুলিতে ভৌগোলিক উল্লেখ অনেক কম। যে কয়েকটি উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কিছু প্রথম তিনটি অধিকরণেও রয়েছে: যেমন কম্বোজ, সুরাষ্ট্র (অর্থশাস্ত্র ১১।১)।

বস্তুতঃ অর্থশাস্ত্রের এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক উল্লেখ রয়েছে কেবল ‘সংঘবৃত্ত’ নামে একাদশ অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে ভেদ অর্থাৎ সংঘগুলির মধ্যে ভেদের বীজ বপনের নীতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কৌটিল্য বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ ও রাজসংঘোপজীবীদের কথা বলেছেন। প্রথমোক্ত সংঘগুলির উপজীবিকা বার্তা (economic vocation) ও শস্ত্র। রাজসংঘোপজীবী শ্রেণী বলতে বোঝায় সেই সব সংঘকে যারা ‘রাজা’ এই উপাধি ব্যবহার করে। এর মধ্যে বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘ হল ‘কম্বোজসুরাষ্ট্রক্ষত্রিয়’—কম্বোজ ও সুরাষ্ট্র দেশের সংঘসমূহ অর্থাৎ বৈশ্যশ্রেণী ও ক্ষত্রিয়শ্রেণী। অথবা এর অর্থ হল কম্বোজগণ, সুরাষ্ট্রগণ, ক্ষত্রিয়গণ, শ্রেণীগণ ও অন্যান্য বা কম্বোজগণ, সুরাষ্ট্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় শ্রেণী।১ বার্তাশস্ত্রোপজীবী সংঘগুলি শান্তির সময়ে কৃষি ও অন্যান্য জীবিকা গ্রহণ করত, প্রয়োজন হলে তারা অস্ত্র ধারণ করত। কম্বোজ ও সুরাষ্ট্র সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

রাজশব্দোপজীবী সম্বন্ধে কৌটিল্য বলেছেন—

‘লিচ্ছিবিক-বৃজি-মল্লক-মদ্রক-কুকুর-কুরু-পাঞ্চালাদয়ো রাজশব্দোপজীবিনঃ।’

অর্থাৎ লিচ্ছিবিক, বৃজি বা ব্রজিক, মল্লক, মদ্রক, কুকুর, কুরু, পাঞ্চাল শ্রেণী বা সংঘীরা রাজনামধারী সংঘোপজীবী অর্থাৎ এই সপ্তস্থানের ক্ষত্রিয়াদি বর্গও অপর প্রকার সংঘ নামে পরিচিত (রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ২৬২), এদের মধ্যে লিচ্ছিবিক ইত্যাদি চারটি শব্দে ‘ক’ প্রত্যয়ের অর্থ সম্বন্ধে জয়সোয়াল বলেছেন—

ঐ প্রত্যয় কোনো রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ করে৷ কোনো উপজাতি বা গোষ্ঠীকে নয়, কারণ এটি আনুগত্য বা ভক্তি বোঝায়, তাদের উৎপত্তি যে দেশে তাকে নয়৷ এবিষয়ে পাণিনির ৪।৩। ৯৫-১০০ সূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক প্রমাণ।২

লিচ্ছিবিকরা বৈশালী নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৈশালী ছিল তাদের রাজধানী ও শক্তিশালী বজ্জিসংঘের (confederation) হেডকোয়াটার্স। বৈশালীকে তিরহুতের মুজফ্ফরপুর জেলায় বাসাড় গ্রামের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়।৩

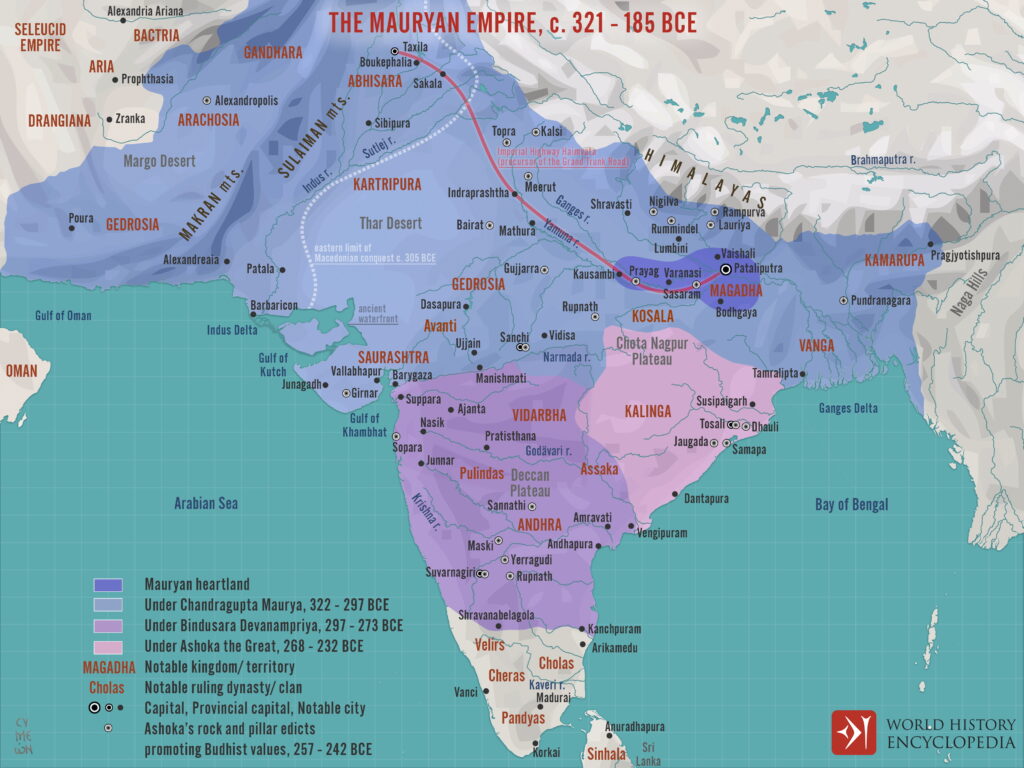

৩২১-১৮৫ সাধারণপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ।

বৃজিদের পালি সাহিত্যে বজ্জি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেশ ছিল গঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ও নেপাল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে গণ্ডক নদী মল্লদের ভূমি থেকে এই দেশকে পৃথক করেছিল। এই অঞ্চল পূর্বদিকে সম্ভবতঃ কোশী ও মহানন্দা নদীর তীরবর্তী অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।৪ মনে করা হয় পারস্পরিক মিত্রতায় আবদ্ধ ৮-৯টি ক্ষুদ্র রাজ্য এর অন্তর্গত ছিল। এই মিত্রসংঘগুলির মধ্যে প্রাচীন বিদেহগণ, লিচ্ছবিগণ, জ্ঞাতৃক (জ্ঞাতিক) গণ ও বৃজি (বজ্জি)গণ ছিল প্রধান।৪ লিচ্ছবিদের মতো বজ্জিদেরও প্রায়ই বৈশালী নগরীর সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ বৈশালী ছিল সমগ্র মিত্রসংঘের রাজধানী বা প্রধান নগরী। কৌটিল্য লিচ্ছবির থেকে বৃজিদের পৃথক করেছেন। হিউয়েন সাঙ্ও ‘Fu-li-chih’ (বৃজি) ও ‘Fei-she-li’ (বৈশালী)-র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সংযুক্ত নিকায়ে (৪। ১২৪) বৈশালী (বেসালি) ও বজ্জিকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মিত্রসংঘগুলির মধ্যে প্রাচীন বিদেহদের রাজধানী ছিল মিথিলায়। মিথিলা হল নেপাল সীমান্তের অন্তর্বর্তী জনকপুর। জ্ঞাতৃক বা জ্ঞাতিকদের বাস ছিল কুণ্ডপুর বা কুণ্ডগ্রাম এবং কোল্লাগ-এ। এই দুটি স্থানই ছিল বৈশালীর উপকণ্ঠে।৫

(২)

মল্লগণ ছিল পূর্বভারতের শক্তিশালী জাতি। জৈন অনুশাসনমূলক গ্রন্থে বলা হয়েছে মল্লদের নটি রাজ্য ছিল এবং তার মধ্যে ছিল নটি অঞ্চল। প্রতিটি অঞ্চল এক একটি মিত্রসংঘের অধীন ছিল।৬ কিন্তু পালি অনুশাসনমূলক গ্রন্থে পাবা ও আরেকটি অঞ্চলকে (যার রাজধানী ছিল কুশিনারা বা কুশীনগর) মল্লরাজ্যগুলির মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। এই দুটির মাঝখান দিয়ে ককুত্থা (গ্রিকদের Cacouthes ও আধুনিক কুকু) নদী প্রবাহিত ছিল।৭ কুশিনারাকে কানিংহাম গোরখপুরের পূর্বদিকে অবস্থিত কাসিয়া গ্রামের সঙ্গে ও পার্বাকে কাসিয়ার ১২ মাইল উত্তর-উত্তর পূর্বে পাদারাওনা বা পাদ্রাওনা নামক স্থানের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন। বাধি বা বন্ধি নালা এই দুটি স্থানকে পৃথক করেছে। কানিংহামের মতে এই নালাই হল ককুত্থা নদী।৮ কার্লাইল অবশ্য পাবাকে কাসিয়ার ১০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে ফজিলপুরের সঙ্গে সনাক্ত করেন। কাসিয়া ও ফজিলপুরের মধ্যে কুকু নদী সীমারেখা রচনা করে প্রবাহিত হচ্ছে। মল্ল প্রথমে ছিল একটি রাজতান্ত্রিক দেশ। বিম্বিসারের পূর্বেই সেখানে রাজতন্ত্রের স্থানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরে তার রাজধানী কুশিনারা জঙ্গলে আবৃত এক শাখা নগরীতে পরিণত হয়।৯

মদ্রক বা মদ্রদের দেশ ছিল মোটামুটি ভাবে শিয়ালকোট ও তার আশেপাশের অঞ্চল জুড়ে। ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা নদীর মাঝখানে এই অঞ্চল অবস্থিত ছিল। শাকল বা সাগল (শিয়ালকোট) ছিল এদের রাজধানী। পাণিনি ও পতঞ্জলি মদ্রদেশের উল্লেখ করেছেন।১০ বি এন চৌধুরীর মতে মদ্দ বা মদ্র বলতে উত্তর ও পশ্চিম পাঞ্জাবকে বোঝাতো।১১

(৩)

কুকুরদের দেশ ছিল উত্তর কাথিয়াওয়াড়ে। ভাগবত পুরাণে কুকুরদের দ্বারকা অঞ্চলের অধিবাসী বলা হয়েছে। বৃহৎ সংহিতায় বলা হয়েছে যে এরা ছিল পশ্চিম ভারতের অধিবাসী।১২

ইন্দো-আর্য ক্ষত্রিয় উপজাতিগুলির মধ্যে কুরুদের প্রাচীনত্ব ও প্রাধান্য অনস্বীকার্য। বৈদিকযুগ থেকে পৌরাণিক ও মহাকাব্যযুগ পর্যন্ত কুরুদের ইতিহাস গৌরবে সমুজ্জ্বল। বৌদ্ধ সাহিত্যেও কুরুদের উল্লেখ অবিরল। পালিগ্রন্থে বলা হয়েছে কুরুরা উত্তরকুরু থেকে জম্বুদ্বীপে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তাই এদেশের নাম কুরু। হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থকে কুরু রাজ্যের রাজধানী বলে বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতায় (৩। ১১৬;৬৪/৯) উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে কুরুকে দক্ষিণকুরু বলা হয়েছে, কারণ মর্যাদা, আড়ম্বর, সমৃদ্ধি ও ধর্মে এই দেশ উত্তরকুরুর প্রতিস্পর্ধী ছিল। সম্ভবতঃ কোনো এক সময়ে কুরুদেশ উত্তর পঞ্চাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে বলা হয়েছে—সরস্বতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত কুরুরাজ্যের তিনটি অংশ ছিল কুরুজাঙ্গল, মূল কুরুভূমি ও কুরুক্ষেত্র।১৩ মহাসুতসোম জাতকের বর্ণনা অনুযায়ী কুরু রাজ্যের বিস্তার ছিল ৩০০ যোজন।১৪ মনে হয় প্রাচীন কুরুদেশ বর্তমান কুরুক্ষেত্র ও থানেশ্বর নিয়ে গঠিত ছিল। সোনপত, আমিন, কারনাল ও পানিপথ এর অন্তর্গত ছিল এবং এর উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত ছিল।১৫

পাঞ্চালগণ ব্রাহ্মণ যুগের বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। বুদ্ধের সময় পর্যন্ত পাঞ্চাল ছিল উত্তর ভারতের অন্যতম বৃহৎ ও শক্তিশালী রাজ্য। এই রাজ্যের দুটি অংশ ছিল উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল।১৬ দুটি অংশের মধ্যে ভাগীরথী নদী সীমারেখা রচনা করে প্রবাহিত হত। দিব্যাবদানে বলা হয়েছে উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর, কিন্তু কুম্ভকার জাতকের মতে এর রাজধানী কম্পিল্পনগর। মহাভারতের মতে অহিচ্ছত্র (বর্তমান বেরিলি জেলার রামনগর) ছিল উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী, দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য (বর্তমান ফরাক্কাবাদ জেলার কম্পিল)। কাম্পিল্যের বিস্তার ছিল গঙ্গা থেকে চম্বল পর্যন্ত। দিব্যাবদানের উল্লেখ থেকে মনে হয় কোনো সময় হয়ত উত্তর পাঞ্চাল কুরুরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল এবং হস্তিনাপুর ছিল এর রাজধানী। অন্য সময় এটি কম্পিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কখনো কখনো কাম্পিল্যের রাজারা উত্তর পাঞ্চালে সভা করতেন, কখনো আবার উত্তর পাঞ্চালের রাজাদের অধিবেশন বসত কাম্পিল্যে। বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত, দিল্লীর উত্তর ও পশ্চিমে অবস্থিত যে অঞ্চল সেটিই প্রাচীন পাঞ্চাল রাজ্য ছিল। মোটামুটিভাবে বদায়ুন, ফরাক্কাবাদ ও উত্তর প্রদেশের সংলগ্ন অঞ্চল এর অন্তর্গত ছিল।১৭

(৪)

গঙ্গা নদীর নাম অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে (৪।৩।৩)।১৮ এই নদী সম্বন্ধে নতুন করে বিশেষ কিছুই বলার নেই। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এই নদীর অবিরল উল্লেখ রয়েছে। তবে এই নদীর উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখা যায়। জৈন গ্ৰন্থ জম্বুদিবপণ্ণত্তির মতে পদ্মহ্রদ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি, মহাভারতের মতে বিন্দুসর থেকে, পালি গ্রন্থ সমূহের মতে অনোতত্ত (অনবতপ্ত) হ্রদ থেকে। মনে হয় পদ্মহ্রদ, বিন্দুসর ও অনোতত্ত হ্রদ এই তিনটি মানস সরোবরেরই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।১৯ কিন্তু মানস সরোবর গঙ্গার উৎপত্তিস্থল নয়। আমরা সবাই জানি গঙ্গা বা ভাগীরথী গাড়োয়াল অঞ্চলে গঙ্গোত্রী হিমবাহের কাছে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতঃ লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের জন্মস্থান হল মানস সরোবরের পূর্বাঞ্চল। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারদের এই যুগপৎ ভ্রান্তি কেন, তা বলা মুশকিল। এমন হতে পারে, তাঁরা জানতেন যে গঙ্গা হিমালয়ের কোনো অঞ্চলে উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু ঐ স্থানের নির্ভুল অবস্থানটি তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। সেকালে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছিল অতি দুরূহ কাজ। হয়তো প্রাচীন পৌরাণিক কোনো কিংবদন্তীর দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন, হয়তো বা গঙ্গা ও মানসসরোবর এই দুয়েরই পবিত্রতা সংক্রান্ত ধারণা তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। ফলে এই দুটিকে একসঙ্গে যোগ করার একটি সাধারণ প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। ড: বিমলাচরণ লাহার মতে, এর বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন—

১) তিব্বতি ভাষায় শতদ্রুকে ‘পুরান’ বলা হয়, যার অর্থ গঙ্গা।

২) রাক্ষসতাল হ্রদে মানস সরোবরের যে নির্গমদ্বারটি আছে, তিব্বতে সেটির নাম যেহেতু ‘গঙ্গা ছু’ (গঙ্গা নদী)৷

সে কারণেও গঙ্গার উৎপত্তিকে মানসের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকতে পারে।

আর একটি কারণও এর পেছনে কাজ করে থাকতে পারে, সেটি হল গঙ্গার অন্যতম উৎসধারা অলকনন্দাকে মানা গিরিপথের দুটি ছোট ছোট হিমবাহ হ্রদ রাক্ষসতাল ও দেওতাল থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হয়।২০ অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে বর্ষপ্রতিবন্ধ উপস্থিত হলে গঙ্গার পূজা করতে হয়।

(৫)

দক্ষিণাপথের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রকার করেছেন।২১ বস্তুতঃ ভারতবর্ষের আঞ্চলিক বিভাগগুলির মধ্যে দক্ষিণাপথের নাম প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত হতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ‘দক্ষিণা পদা’ (১০। ৬১। ৮) এই শব্দ দ্বারা দক্ষিণের পথকে বোঝানো হয়েছে। আর্য পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে যে অঞ্চল বিস্তৃত, যার উত্তর সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিন্ধ্যপর্বতমালা তাকেই এই শব্দ নির্দেশ করছে। বস্তুতঃ দক্ষিণাপথ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ছিল ‘দক্ষিণগামী পথ’। ড: বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে এটি ছিল এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদীর্ঘ বাণিজ্যপথ। এই শব্দের দ্বারা দক্ষিণগামী রাজপথকে বোঝানো হত।

‘সুত্তনিপাত’ গ্রন্থে দক্ষিণাপথ শব্দটি সুদূর দক্ষিণে গোদাবরী নদীর তীরে এক বসতিকে বোঝাতে ব্যবহৃত। এই দীর্ঘ রাজপথটির যাত্রাপথ ছিল এইরকম—

মগধ রাজধানী রাজগৃহ→ নালন্দা ও পাটলিগাম (পরে পাটলিপুত্র) → উত্তরে গঙ্গা পার হয়ে→ বেসালি → কোটিগাম→ কুশিনারা ও পাবা→ কপিলবত্থু→ দক্ষিণে ঘুরে সেতব্য→ সাবত্থি→ সাকেত→ যমুনা পার হয়ে→ কোসম্বি→ আরো দক্ষিণে বন বা বন সাবত্থি → পশ্চিমে উজ্জেনি ও মাহিসতি→ বিন্ধ্য পার হয়ে→ পতিটঠান (পৈঠান)।২২

এই রাজপথ যে সব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল সেই সব অঞ্চল এর নামে পরিচিত হয়েছিল এবং গঙ্গার দক্ষিণ ও গোদাবরীর উত্তরদিকের অঞ্চলকেই দক্ষিণাপথ নামে উল্লেখ করা হত। পরবর্তীকালে দক্ষিণাপথ শব্দের আদি বা মূল অর্থ বিস্তৃত হয় এবং বিন্ধ্যের দক্ষিণে সমগ্র অঞ্চলকে দক্ষিণাপথ আখ্যা দেওয়া হয়।২৩ রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় দক্ষিণাপথকে মাহিষ্মতীর দক্ষিণে অবস্থিত বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

হৈমবত পথ অর্থাৎ হিমালয় সম্বন্ধী পথ, ‘উত্তরাপথ’ অর্থে ব্যবহৃত। ‘হিমবৎ’ বলতে প্রাচীনকালে বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিকতর বিস্তৃত পর্বতাঞ্চলকে বোঝাতো। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে হিমবৎ সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, ঠিক যেন একটি ধনুকের গুণ। (২৪) পার্জিটার সাহেব মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই বিবৃতি সম্পর্কে বলেছেন—

‘This implies that the Himavat range included also the Sulaiman mountains along the west of the Punjab. The simile must refer to a drawn bow with the string angular in the middle.’২৫

মহাভারত ও কুমারসম্ভব কাব্যের দ্বারাও এই বর্ণনা সমর্থিত হয়েছে। Ptolemy বলেছেন Imaos অর্থাৎ হিমবৎ যেমন গঙ্গা ও সিন্ধুর উৎস, তেমনি Koa ও Swat নদীরও উৎস।২৬ যদিও এই নদীগুলি বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পশ্চিমের পর্বতগুলি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মৎস্যপুরাণে কৈলাস শিখরকে হিমবতের অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মার্কণ্ডেয় পুরাণে এটিকে পৃথক একটি পর্বত বলে ধরা হয়েছে। ড: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেছেন—

‘the details, as given in the Puranas, are too fantastic and conventional to accord with reality……there is reason to believe that some of the so-called Varsaparvatas were in fact parts of the Himalayan chain.’।২৭

মহাভারতের মতে হৈমবত অঞ্চল নেপাল বিষয়ের ঠিক পশ্চিমে এবং কুলিন্দবিষয় এর অন্তর্গত। কুলিন্দ বিষয় (Ptolemy’র Kunindrae) বলতে গঙ্গা, যমুনা ও শতদ্রুর উৎসস্থল যে সমুচ্চ পর্বতসমূহ তাদেরই বুঝতে হবে। অর্থাৎ হিমাচল প্রদেশ ও দেরাদুনের কিছু অংশ এর অন্তর্গত ছিল। যে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলটি আসাম ও মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেটিকেই জম্বুদ্বীপের হৈমবত অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে হিমবন্তপদেস’ ‘সুমেরু’ (পালি ভাষায় ‘সিনেরু’) পর্বতের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। কেউ কেউ হৈমবতপদেসকে তিব্বত বলে মনে করেন, Fergusson বলেন এটি হল নেপাল, Rhys Davids এর মতে এটি মধ্য হিমালয়। প্রাচীন ভূগোলবিদদের মতে হিমবন্ত নামটি পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমায় সুলেমান পর্বতশ্রেণী থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরসীমা জুড়ে পূর্বে আসাম ও আরাকান পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল পার্বত্য অঞ্চলকে বোঝাত। আলবেরুণীর মতে যে মেরু ও নিষধ পর্বতকে পুরাণে বর্ষপর্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি আসলে হিমালয় পর্বতের সঙ্গেই যুক্ত ছিল।২৮ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৭।১২) ‘হৈমবত পথ’ শব্দটি উত্তরাপথ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৌটিল্য বলেছেন, আচার্যগণের মতে দক্ষিণাপথ অপেক্ষা হৈমবত পথ অর্থাৎ উত্তরাপথ প্রশস্ততর। কারণ এখানে বহুমূল্য হস্তী, অশ্ব, (কস্তুরী প্রভৃতি) গন্ধদ্রব্য, দন্ত, চর্ম, রূপ্য ও সুবর্ণ নির্মিত পণ্য পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু কৌটিল্য এই মত মানেন না। তাঁর মতে দক্ষিণাপথে কম্বল, চর্ম ও অশ্বরূপ বিক্রেয় পদার্থ ছাড়া শঙ্খ, হীরক, মণি ও মুক্তা এবং সুবর্ণ নির্মিত পণ্য পদার্থ প্রভূততর পাওয়া যায়।২৯ যাই হোক, কৌটিল্য যে উত্তরাপথ বোঝাতে ‘হৈমবত পথ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(৬)

দক্ষিণাপথের মতো উত্তরাপথ নামটিও প্রথমে উত্তরগামী বণিকপথকে বোঝাতো। এখানে সেই আদি অর্থেই শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে এই পথের গন্তব্য বা এই পথ যে সব স্থানের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, তারাই উত্তরাপথ এই নামে চিহ্নিত হত। ড: বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন এটি ছিল একটি সুদীর্ঘ বাণিজ্যপথ, উত্তরগামী রাজপথ, যেটি শ্রাবস্তী থেকে মথুরা (পালি মধুরা বা উত্তর মধুরা) হয়ে গান্ধারে তক্ষশিলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।৩০ জাতকগুলিতে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ এই নামগুলিকে এদের আদি অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।’ এ প্রসঙ্গে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ‘উত্তরপথেনাহৃতাং চ’ (৫।১।৭৭) সূত্রটির উল্লেখযোগ্য যেখানে পাণিনি উত্তরপথ শব্দের সঙ্গে ‘স্কন্’ এই তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে ‘ঔত্তরপথিক’ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন যার অর্থ হল উত্তরপথ (অক্ষু নদী থেকে গঙ্গা অবধি পথ যেটি আকেমেনিড সাম্রাজ্যের পথসমূহের সঙ্গে যুক্ত ছিল) দিয়ে আনীত বাণিজ্য দ্রব্য।৩১ ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যে এই রাজপথ বহু প্রধান প্রধান নগরীকে যুক্ত করেছিল, যেমন পুষ্কলাবতী, তক্ষশিলা, শাকল, হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, কাশী, পাটলিপুত্র।৩২ পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে স্থিত ভূখণ্ড অর্থেই উত্তরাপথ শব্দটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তথ্যসূত্র

১। রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২য় সং, ২য় খণ্ড, অনুবাদ (১৩৭২): ২৬২।

কাংলে আর. পি. সম্পাদিত, দি কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২য় সং, (১৯৭২), (কাংলে) ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৪ ও ঐ পৃষ্ঠার পাদটীকা ৪।

২। কে পি জয়সোয়াল, দি হিন্দু পলিটি ২য় সংস্করণ (১৯৪৩): ১০৩-১০৪৷

৩। বি. সি. ল, হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অফ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া (HGAI), ১ম সংস্করণ, (১৯৫৪): ২৬৫৷

৪। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি, পলিটিক্যাল হিস্টরি অফ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া (PHAI), (১৯৭২): ১০৫-০৬।

৫। PHAI পৃ: ১০৭৷

৬। বি. সি. ল, ইণ্ডিয়া অ্যাজ ডেসক্রাইব্ড্ ইন দি আর্লি টেক্সট্স্ অফ বুদ্ধিজম্ অ্যাণ্ড জৈনিজম্ (ইণ্ডিয়া অ্যাজ), (১৯৪১): ৫২-৫৩৷

৭। PHAI পৃ: ১১৩৷

৮। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, এনশিয়েন্ট জিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়া (AGI), মজুমদারশাস্ত্রী সম্পাদিত, (১৯২৪): ৪৯৭-৮৷

৯। PHAI পৃ: ১১৪-৫৷

১০। HGAI পৃ: ১০৫৷

১১। বি. এন চৌধুরি, বুদ্ধিস্ট সেন্টারস ইন এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, সংস্কৃত কলেজ, (১৯৬৯): ১৬৫৷

১২। HGAI পৃ: ২৮৭৷

১৩। ইণ্ডিয়া অ্যাজ পৃ: ৩৪-৫৷

১৪। PHAI পৃ: ১২০৷

১৫। HGAI পৃ: ৫০৷

১৬। বি. সি. ল, জিওগ্রাফি অফ আর্লি বুদ্ধিজম (GEB) (১৯৩২): ১৮৷

১৭। ঐ পৃ: ১৮-৯৷

১৮। বসাক, ২য় খণ্ড, অনুবাদ পৃ: ১০।

১৯। বি. সি. ল, সম্পাদিত, মাউন্টেন্স অ্যাণ্ড রিভারস অফ ইণ্ডিয়া, (১৯৬৮): ১৯৭।

২০। MRI, পৃ: ২২৯।

২১। (৭। ১২। ৭-৮) – বসাক, ২য় খণ্ড, অনুবাদ পৃ: ১৩৯।

২২। বি. এম বড়ুয়া, ওল্ড ব্রাহ্মী ইক্রিপশন্স্ ইন দি উদয়গিরি অ্যাণ্ড খণ্ডগিরি কেভ, (১৯২৯): ২১৮।

২৩। বি. এম বড়ুয়া, অশোক অ্যাণ্ড হিজ ইন্সক্রিপশনস্, প্রথম খণ্ড, (১৯৪৬): ৭৪।

২৪। HGAI পৃ: ১৬

২৫। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি, স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকুইটিজ, (১৯৩২): ১০২।

২৬। HGAI পৃ: ১৬।

২৭। SIA পৃ: ১০০।

২৮। HGAI পৃ: ১৬।

২৯। বসাক, ২য় খণ্ড, অনুবাদ পৃ: ১৩৯।

৩০। OBI, পৃ: ২১৯।

৩১। চক্রবর্তি, হরিপদ, ট্রেড অ্যাণ্ড কমার্স অফ এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, ১ম সংস্করণ, (১৯৬০): ১।

৩২। ঐ পৃ: ২৬।

মূল আকরগ্রন্থ

১। রামশরণ শর্মা, ভারতের প্রাচীন অতীত ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, (২০১১)।

২। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়, সাহিত্য সংসদ, (২০১০)।

৩। এ. এস, আলতেকর, স্টেট অ্যান্ড গভর্ণমেন্ট ইন এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, মোতিলাল বানারসীদাস, (২০১৬)।

মূলত এই তিনটি বই থেকেই অন্যান্য তথ্যসূত্রগুলির সন্ধান পেয়েছি।

প্রয়োজনীয় তথ্য ও উল্লেখ-সূত্র সহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখা। মধুশ্রীদেবীর বাকি গবেষণালব্ধ লেখালেখির মতোই। ইতিহাস বিকৃতির এই হতাশ সময়ে দাঁড়িয়ে এইসব লেখালেখির ওপরেই ভরসা করতে হয়।