যুগান্তর মামলা, ভূপেন্দ্রনাথের কারাবাস এবং অরবিন্দ ঘোষের ভূমিকা

(এক)

১৯০৫ সালে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে চরমপন্থী গ্রুপের আবির্ভাব হলে তাদের নেতৃবৃন্দের একটি মুখপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে একাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয় যাদের মধ্যে ‘সন্ধ্যা’, ‘যুগান্তর’ এবং ‘বন্দেমাতরম’ বিপ্লববাদের সহায়ক হিসেবে কাজ করে গেছে।

‘যুগান্তর’ পত্রিকা সম্বন্ধে ‘পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া’ গ্রন্থের লেখক জেমস ক্যাম্পবেল জানিয়েছেন—

“The first and most pernicious of the revolutionary papers of Calcutta was the Yugantar (New Era) started in 1906 by Barindra Kumar Ghosh and Abinash Chandra Bhattacharji, members of the Maniktolla Conspiracy and Bhupendra Nath Dutt, the brother of Swami Vivekananda, founder of the Ram Krishna Mission.”১

কলকাতার বিপ্লবী কাগজগুলির মধ্যে প্রথম এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ছিল যুগান্তর (নতুন যুগ) ১৯০৬ সালে মানিকতলা ষড়যন্ত্রের সদস্য বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা শুরু হয়েছিল। [অনুবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর ]

আরেক বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

“১৯০৬ সনের ১৮ই মার্চ যুগান্তর পত্রিকা বাহির হয়। যুগান্তরের সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। লেখকদিগের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জি, প্রভৃতি ছিলেন। ঐ সময় যুগান্তরের লেখনী হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। যুগান্তর পত্রিকা ঐ সময় খুব জনপ্রিয় ছিল। গভর্নমেন্ট যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু যুগান্তর বন্ধ হইল না, গোপনে বাহির হইতে লাগিল। সকল দলের লোকই যুগান্তর পত্রিকা নিজের মত মনে করিয়া প্রচার করিত।”২

এবার দেখা যাক খোদ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই বিষয়ে কি বলেছেন—

“বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। … এই সময়ে উপাধ্যায় ‘সন্ধ্যা’ কাগজ বাহির করিলেন। কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা (destructive criticism) বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম। … এই ‘যুগান্তর’ কাগজ বাহির করিবার প্রধান উদ্যোগী বারীন্দ্র, অবিনাশ ও আমি। … ‘যুগান্তর নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি ‘শিবনাথ শাস্ত্রীর ‘যুগান্তর’ নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই। সেইজন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল।”৩

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা অন্ততপক্ষে স্পষ্ট হল যে, যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের একটি বড় অবদান ছিল।

‘যুগান্তর’ পত্রিকা অনেকদিন ধরেই ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধ ছাপিয়ে আসছিল যা বহু যুবকের মনেই বিস্ফোরকের কাজ করে চলেছিল। ফলে ওই সময়কার বহু যুবকের মনেই তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগরিত হয়, যাঁদের একাংশ বিপ্লবী দলে যোগ দেন। ‘যুগান্তর’ পত্রিকার এই চোখাচোখা লেখাগুলি সংকলন করে পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়; ‘মুক্তি কোন পথে’ এবং ‘বর্তমান রণনীতি’। প্রথম পুস্তিকাতে জনমত গঠন এবং অস্ত্র সংগ্রহের দ্বারা বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয় পুস্তিকাটি ভারতীয়দের পরিচিত করাতে চেয়েছিল আধুনিক যুদ্ধনীতি এবং অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে। কোনো সন্দেহ নেই যে, ‘যুগান্তর’ পত্রিকার এই সকল রচনা শাসকের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহের সামিল। এদের সম্বন্ধে সিডিশন কমিটির রিপোর্ট ছিল—

“এদের মধ্যে ব্রিটিশ জাতি সম্বন্ধে জ্বলন্ত ঘৃণা; প্রতি লাইনে বিপ্লবের নিঃশ্বাস; বিপ্লব কিভাবে সম্পাদিত করা যাবে তার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ! দেশবাসীর মনে একই ভাব প্রোথিত করার জন্য — কিংবা সহজেই প্রভাবিত হয় এমন তরুণদের পাকড়াবার জন্য — কোনো কুৎসা বা চাতুরী বাদ থাকেনি।”৪

১৯০৭ সালের ৭ই জুন বাংলা সরকার ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সম্পাদককে সতর্ক করে দিয়ে জানায় যে, ভবিষ্যতে পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশিত হলে সম্পাদকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হবে। সপ্তাহখানেক পরেই ১৬ জুন ১৯০৭, যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভয় ভাঙা’ ও ‘লাঠ্যৌষধি’ শীর্ষক দুটি প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হল। জেমস ক্যাম্পবেল লিখেছেন—

“The paper was seditious from the very start, but before being prosecuted it received on June 7th 1907, a warning from the Government of Bengal in respect of an article which appeared in the issue of the 2nd of June. The warning had no effect, and the issue of June 16th contained two articles entitled ‘Away with fear’ and ‘The medicine of the big stick’ for which Bhupendra Nath Dutt, as editor, was prosecuted.”৫

কাগজটি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রদ্রোহী ছিল, কিন্তু বিচারের আগে এটি ৭ জুন ১৯০৭-এ, ২ জুনের সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের বিষয়ে বাংলা সরকারের কাছ থেকে একটি সতর্কতা পেয়েছিল। সতর্কতার কোনো প্রভাব ছিল না, এবং ১৬ জুনের সংখ্যায় ‘ভয় থেকে দূরে’ এবং ‘বড় লাঠির ওষুধ’ শিরোনামের দুটি নিবন্ধ রয়েছে যার জন্য সম্পাদক হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল। [অনুবাদ সম্পাদকমণ্ডলী ]

ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম—৩রা জুলাই যুগান্তর পত্রিকার দপ্তর খানাতল্লাশ করা হল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। সবেমাত্র জামালপুর থেকে ফিরে ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তর অফিসে এসে পৌঁছেছেন, তাঁকেই যুগান্তরের দল এই বিপদের মুখে সম্পাদক মনোনীত করিল।

“দেখা গেল, বারীন্দ্র নেতা হইলেও অগ্রসর হইল না, পিছাইয়া রহিল। হয়তো ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কাজের জন্যেই গা ঢাকা দিল।”৬

এবং ৫ জুলাই সম্পাদক হিসেবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

২২ জুলাই কলকাতার আলিপুর প্রেসিডেন্সি বিচারালয়ের মুখ্য বিচারক ডগলাস কিংসফোর্ড-র আদালতে যুগান্তর মামলা আরম্ভ হলে বিচারক বললেন—

“প্রথম প্রবন্ধে লেখক বলেছেন, ‘ভারতস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিকে অযথা বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং ভারতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজও টিকে আছে—তার প্রধান কারণ ভারতবাসীদের নির্বুদ্ধিতা।’ আর দ্বিতীয় প্রবন্ধে রাজদ্রোহের উস্কানি দেওয়া হয়েছে—পাঞ্জাবের সরকার-বিরোধী হিংসাত্মক কর্মনীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ‘কাবুলি দাওয়াই শ্রেষ্ঠ’।”৭

প্রত্যুত্তরে ভূপেন্দ্রনাথ একটি স্মরণীয় বিবৃতি দাখিল করলেন। বিবৃতিটি এইরূপ—

“I, Bhupendra Nath Dutta, do hereby beg to state that I am the editor of the journal ‘Jugantar’, and I am solely responsible for all the articles in question. I have done what I have considered in good faith to be my duty to my country. I do not wish the prosecution to be put to the trouble and expense of proving what I have no intention to deny, I do not wish to make any other statement or to take any further action in the trial.”৮

“আমি ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিনীতভাবে নিবেদন করছি যে, আমিই ‘যুগান্তর’ পত্রিকার সম্পাদক এবং আমিই উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির জন্য সর্বাংশে দায়ী। আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বলে যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি। যা অস্বীকার করতে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আদালতের অনর্থক অর্থ ব্যয় বা শক্তিক্ষয় হোক আমি তা চাই না। আমি আর কোন বিবৃতি দিতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই।”৯

২৪ জুলাই বিচারপতি কিংসফোর্ড ভূপেন্দ্রনাথকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের এই বীরত্বপূর্ণ আচরণে সারা দেশে হইচই পড়ে গেল। সেদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র পালের পৌরোহিত্যে কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলকাতার নাগরিকরা তাঁর বীরত্বপূর্ণ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই সভায় ব্রহ্মবান্ধবের কণ্ঠে শোনা গেল বজ্রনির্ঘোষ—

“এখন শোকপ্রকাশের সময় নয়। যে মর্যাদার সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ এই যন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছেন, আমরা তাকে বিশেষ গৌরবজনক বলে মনে করি। সরকার যদি মনে করে থাকেন এই ধরনের প্রতিহিংসামূলক আচরণ আমাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করবে, তবে তাঁরা নেহাতই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।”১০

এই ঘটনার অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের তুলনা করে ২৮শে জুলাই ‘মারাঠা’ পত্রিকা লেখে,

“মি দত্তের এই বিবৃতি — কোনো কোনো আইরিশ দেশপ্রেমিকের বিচারালয়ে প্রদত্ত ‘কাঠগড়া-ভাষণ’এর সমতুল। … মি দত্ত সত্যই পুরুষের কাজ করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে তিনি লেখাগুলির পরবর্তী পরিণতির দায়িত্ব যেভাবে গ্রহণ করেছেন তা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বস্তু।”১১

ভূপেন্দ্রনাথের কারাবাসের পরের দিন অর্থাৎ ২৫শ জুলাই ১৯০৭, ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় অরবিন্দ লিখলেন ‘One More For The Altar’ নামে একটি প্রবন্ধ যার শুরুতেই ছিল —

“Srijut Bhupendranath Dutt has been sentenced to one year’s rigorous imprisonment for telling the truth with too much emphasis. As to that we have nothing to say, for it is a necessary part of the struggle between Anglo-Indian bureaucracy and Indian democracy.”১২

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে অত্যধিক জোর দিয়ে সত্য বলার জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার নেই, কারণ এটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আমলাতন্ত্র এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের মধ্যে লড়াইয়ের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। [অনুবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর]

২৬ জুলাই ওই একই পত্রিকায় ‘Srijut Bhupendranath’ শীর্ষক প্রবন্ধে অরবিন্দ পুনরায় লিখলেন,

“At the meeting held day before yesterday in the College Square to express sympathy with the editor of the Yugantar and congratulate him on his good fortune in being so signally chosen out to suffer for the Motherland, it was pointed out that Srijut Bhupendranath had initiated a new departure in the struggle with the bureaucracy. He is the first who standing in the dock, called to account by the alien under alien-made law for preaching the gospel of Indian freedom to his countrymen, has refused to acknowledge any responsibility to the alien bureaucracy.”১৩

গতকালের আগের দিন কলেজ স্কোয়ারে যুগান্তর সম্পাদকের প্রতি সমবেদনা জানাতে এবং মাতৃভূমির জন্য এত কষ্ট সহ্য করতে (তাঁকেই) বেছে নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর সৌভাগ্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে অনুষ্ঠিত সভায় বলা হয়েছিল যে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে একটি নতুন সূচনা করেছেন। তিনিই প্রথম যিনি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন, যাকে তার দেশবাসীর কাছে ভারতীয় স্বাধীনতার সুসমাচার প্রচারের জন্য বিদেশি-নির্মিত আইনের অধীনে বিদেশিদের দ্বারা জবাবদিহি করতে বলা হয়েছিল, (তিনি) বিদেশি আমলাতন্ত্রের কাছে কোনো দায় স্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন।[ অনুবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর ]

গিরিজাশঙ্কর লিখেছেন—

“সুতরাং অরবিন্দের লেখা হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে অপরাধী না হইয়াও অর্থাৎ ঐ প্রবন্ধ দুইটি না লিখিয়া এবং সত্যি সম্পাদক না হইয়াও আদালতে মিথ্যা-অপরাধ স্বীকার করিয়া হাসিমুখে কারাবরণ করা অরবিন্দের স্বচিন্তিত অভিমত। নিশ্চয়ই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে—এইরূপ করাতে দেশের উপকার হইবে, বিপ্লববাদ আরও বেশী প্রচার হইবে এবং কারাবরণ করাতে লোকের মনে সাহস বাড়িবে, তাহাতে নির্দোষী বেচারী ভূপেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন। … বারীন্দ্রকুমার নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ‘সেজদার পরামর্শেই ভূপেন্দ্রনাথকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া তাঁহাকে জেলে পাঠান হইয়াছিল।’ বারীন্দ্রকুমার মিথ্যা বলেন নাই।”১৪

(দুই)

অরবিন্দ ঘোষ

আসুন এবার বন্দেমাতরম মামলা প্রসঙ্গে আসা যাক। ইতিপূর্বেই ২৭ জুন অরবিন্দের লেখা ‘India For The Indians’ সরকারের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহমূলক বলে পরিগণিত হয়েছিল। ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকা সেই সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী গরম গরম প্রবন্ধ প্রকাশ করে বিশেষত ‘ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ানস’ — এই বাণী প্রচার করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে অবস্থান করছে৷ নামে অন্যতম সম্পাদক হলেও জনসাধারণের দৃষ্টিতে পত্রিকাটির আসল পরিচালক অরবিন্দ-ই। এমনটাই ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথেরও—গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই অরবিন্দের মুগ্ধ পাঠক হিসেবে। ২৬ আগস্ট ১৯০৭, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

“ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয়, তা হলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে বোধ হয় জেল থেকে সে নিস্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেল খাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয় হয়ে উঠবে।”১৫

ওই মাসেই পত্রিকাটির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করে ১৬ আগস্ট অরবিন্দের নামেই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল। আইনজীবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পরামর্শে অরবিন্দ নিজেই পুলিসের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। অতঃপর আইনজীবীদের প্রচেষ্টায় আড়াই হাজার টাকার জামিনে তিনি সাময়িকভাবে মুক্ত হলেন। কয়েকদিন পরে ২৪ আগস্ট (৭ ভাদ্র ১৩১৪) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ‘নমস্কার’ কবিতাটি, যার প্রথম লাইনগুলি ছিল—

“অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার …”১৬

২৬ আগষ্ট বন্দেমাতরম মামলার শুনানী আরম্ভ হল। সরকারি উকিল মি. গ্রেগ্ররি দাবি করলেন, যেহেতু যুগান্তরের প্রবন্ধ যে রাজদ্রোহমূলক তা ভূপেন্দ্রনাথের জেল হওয়াতেই প্রমাণ হয়েছে; সুতরাং ঐ প্রবন্ধের ইংরাজি অনুবাদ ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় পুনরায় প্রকাশ করা অবধারিতরূপে অপরাধমূলক। কিন্তু অরবিন্দের পক্ষের আইনজীবীদের কৃতিত্বে প্রবন্ধগুলির দায়িত্ব অরবিন্দের উপর চাপানোর যথেষ্ট প্রমাণ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। অতএব, প্রমাণাভাবে অরবিন্দ খালাস পেলেন।

গবেষক অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী লিখেছেন,

রবীন্দ্রনাথ ‘নমস্কার’ কবিতাটিতে “এর পর আরও অগ্রসর হয়ে তাঁকে তিনি বর্ণনা করেন সেই ‘রুদ্রদূত’ বলে, যাঁকে ‘কারাগার করে অভ্যর্থনা’, কারণ তখন তাঁর মাথায় ছিল অরবিন্দের বিরুদ্ধে সদ্য দায়ের করা রাজদ্রোহের মামলার কথা, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁর কারাদণ্ড হবে ও তাঁর সেই সম্ভাব্য লাঞ্ছনাভোগের জন্য হয়তো বা আগাম বন্দনাও রচনা করে রাখতে চেয়েছিলেন ওই কবিতার ছত্রে ছত্রে। কিন্তু পরে সেই কারাগারে ফাঁদ কাটিয়ে মামলা থেকে খালাস পেয়ে অরবিন্দ যখন বেরিয়ে আসেন (সেপ্টেম্বর, ১৯০৭), তখন রবীন্দ্রনাথ কার্যত তাঁর প্রিয় নায়ক একটি গৌরব থেকে বঞ্চিত হওয়াতে যেন কিছুটা নিরাশই হন। দায়মুক্ত অরবিন্দকে যখন রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানাতে গিয়ে সাশ্রুনেত্রে জড়িয়ে ধরেন ও শেষ পর্যন্ত কারাগারে যেতে না হওয়ায় তাঁকে বলেন, ‘আপনি আমায় ফাঁকি দিলেন’, তখন রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগটি বুঝতে অসুবিধা হয় না।”১৭

এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ‘নিজের কথা’-তে, ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখেছেন,

“On its staff were not only Bepin Pal and Sri Aurobindo but some other very able writers, Shyam Sundar Chakravarty, Hemendra Prasad Ghose and Bejoy Chatterjee. Shyam Sundar and Bejoy were masters of the English language, each with a style of his own; Shyam Sundar caught up something like Sri Aurobindo’s way of writing and later on many took his articles for Sri Aurobindo’s.”১৮

(‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার) কর্মীদের মধ্যে কেবল বিপিন পাল এবং শ্রী অরবিন্দই ছিলেন না, আরও কয়েকজন অত্যন্ত দক্ষ লেখক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ এবং বিজয় চ্যাটার্জি ছিলেন। শ্যামসুন্দর এবং বিজয় ইংরেজী ভাষার মাস্টারস ছিলেন, প্রত্যেকের নিজস্ব স্টাইল ছিল; শ্যামসুন্দর শ্রী অরবিন্দের লেখার পদ্ধতির মতো কিছু ধরলেন এবং পরে অনেকেই শ্রী অরবিন্দের জন্য তাঁর প্রবন্ধগুলি নিয়েছিলেন। [অনুবাদ সম্পাদকমণ্ডলীর ]

অতএব রবীন্দ্রনাথ ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকার যে সমস্ত প্রবন্ধ অরবিন্দের লেখা মনে করতেন তাদের অনেকগুলিই কিন্তু আদৌ অরবিন্দের লেখা নয়, বস্তুত অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী যথার্থই জানিয়েছেন,

“রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির যে-সব লেখা অরবিন্দের বলে মনে করেছিলেন, তার সিংহভাগের কৃতিত্বই অরবিন্দের প্রাপ্য নয়।”১৯ — “কাগজে যে সব প্রবন্ধ ও প্রহসন ও বিদ্রুপাত্মক জিনিস লেখা হত সেগুলি ছিল শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর লেখা, শ্রীঅরবিন্দের নয়। শ্যামসুন্দর চমৎকার নকল রচনা করতে পারতেন এবং সুন্দর অলঙ্কার ও উপমা প্রভৃতি দিয়ে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করতে পারতেন। আর তিনি শ্রীঅরবিন্দের লেখার ধাঁচ এমন নকল করতেন যে কার লেখা কেউ ধরতে পারত না। শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিততে শ্যামসুন্দরই সম্পাদকীয় লিখতেন, কেবল শ্রীঅরবিন্দ নিজে দেওঘর থেকে যা পাঠাতেন সেগুলি ছাড়া।”২০

(তিন)

যুগান্তর মামলার সময়ে অরবিন্দ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যুগান্তরে প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলির জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগ হয়েছে, সেগুলির ও কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব আদালতে স্বীকার করে মাথা উঁচু করে জেলে চলে যেতে। গুরুর আদেশ মান্য করে নিরাপরাধ ভূপেন্দ্রনাথ জেলে গিয়ে বাস্তবিক অর্থেই ঘানি টানলেন। এখন গিরিজাশঙ্কর প্রশ্ন তুলেছেন—

“নিজের বেলায় অরবিন্দ এরূপ করিলেন না কেন? তিনি কি যথেষ্ট সাহসী নহেন? নতুবা পরোপদেশে যে পাণ্ডিত্য ও সাহস দেখাইলেন, নিজের বেলায় তাহা হইতে পিছাইয়া গেলেন কেন? কেন?”২১

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো ব্যাঙ্গ করে লিখেছেন—

“যুগান্তরে রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধের জন্য ফৌজদারী আদালতে প্রথম সম্পাদকরূপে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের মামলার কয়েক মাস আগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, … ভূপেনবাবুর বেলায় বীরত্ব-ব্যঞ্জক রাজদ্রোহিতার স্বীকারোক্তি দেওয়াবার জন্য, ‘ক’ বাবু (অর্থাৎ অরবিন্দ) অন্য নেতাদের নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। অতি যত্নে রচিত কথা কয়েকটি ভূপেনবাবু রাজপ্রতিনিধি হাকিমের মুখের ওপর স্পর্ধাসহকারে আউড়ে দিয়ে এক বছর কারাদণ্ড নেওয়াতে লোক-মতে ধন্য ধন্য পড়ে গেছল। … এর কয়েক সপ্তাহ পরে শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু বন্দেমাতরম পত্রিকাতে রাজদ্রোহী-সূচক প্রবন্ধের জন্য অনুরূপ অবস্থাতে সমানভাবে অভিযুক্ত হয়ে ভূপেনবাবুর ঠিক উল্টো ব্যাপার করেছিলেন। তাতেও দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেছল। আমাদের লোক-মতের বাহাদুরী নয় কি!”২২

স্বভাবতই অরবিন্দের আচরণের এই ধরণের অসামঞ্জস্য সমালোচনার কারণ হয়েছিল। এই বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেছেন—

“যুগান্তর মোকদ্দমায় তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে যেভাবে কাজ করিতে, যে পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কেন আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন, কেহ কেহ অরবিন্দকে সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার কার্যের দ্বারা ও বন্দেমাতরমে প্রবন্ধে তাঁহার কৃতকার্যের কারণ বুঝাইয়া দিলেন।”২৩ গিরিজাশঙ্কর বন্দেমাতরম তল্লাশ করে অরবিন্দের কোনো কৈফিয়ত খুঁজে পাননি। তিনি লিখেছেন, “বন্দেমাতরম পত্রিকার কোন সংখ্যায় অরবিন্দ তাঁহাব কৃতকার্যতার কারণ বুঝাইয়া দিলেন, হেমেন্দ্রবাবু সেইটি আমাদের জানাইলে বড়ই উপকৃত হইতাম।”২৪

আসুন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে আপনাদের নজর ফেরাই। বাংলার অগণিত ছাত্রযুবককে সশস্ত্র বিপ্লবের স্বপ্ন দেখান অরবিন্দ ঘোষ ‘আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা’ থেকে মুক্তি পেয়ে বিপ্লবের মঞ্চ ছেড়ে পণ্ডিচেরি প্রস্থান করে শ্রীঅরবিন্দ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত ‘On Himself’ গ্রন্থে ভূপেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অরবিন্দ কি লিখেছেন তা একবার দেখা যাক—

“Bhupendranath Dutt as the Editor of Yugantar : In the interests of truth this name should be omitted. Bhupen Dutt was at the time only an obscure hand in the Yugantar office incapable of writing anything important and an ordinary recruit in the revolutionary ranks quite incapable of leading anybody, not even himself. When the police searched the office of the newspaper, he came forward and in a spirit of bravado declared himself the editor, although that was quite untrue. Afterwards he wanted to defend himself, but it was decided that the Yugantar, a paper ostentatiously revolutionary advocating armed insurrection, could not do that and must refuse to plead in a British court. This position was afterwards maintained throughout and greatly enhanced the prestige of the paper. Bhupen was sentenced, served his term and subsequently went to America. This at the time was his only title to fame. The real editors or writers of Yugantar (for there was no declared editor) were Barin, Upen Banerji, (also a sub-editor of the Bande Mataram) and Debabrata Bose who subsequently joined the Ramakrishna Mission (being acquitted in the Alipur case) and was prominent among the Sannyasis at Almora and was a writer in the Mission’s journals. Upen and Debabrata were masters of Bengali prose and it was their writings and Barin’s that gained an unequalled popularity for the paper. These are the facts, but it will be sufficient to omit Bhupen’s name.”২৫

১৯৭২ সালে ‘অরবিন্দ সোসাইটি’ থেকে ‘অন হিমসেল্ফ’ গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অনুবাদক পশুপতি ভট্টাচার্য। সেখানেও লেখা হয়েছে —

“যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত সম্বন্ধে : সত্যের খাতিরে ওর নাম বাদ দেওয়াই উচিত। ভূপেন দত্ত ‘যুগান্তরে’ একজন সাধারণ কর্মী ছিল মাত্র, কিছু লিখতে পারত না। পুলিস যখন তল্লাশি করতে এসেছিল তখন সে নিজেই অগ্রসর হয়ে বললে, আমি এডিটর, যদিও তা একেবারে মিথ্যে। তারপর সে নিজেকে আদালতে সমর্থন করবার চেষ্টা করেনি। প্রকৃত এডিটর ছিল বারিন, উপেন ব্যানার্জী, দেবব্রত বসু; যিনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। উপেন ও দেবব্রত বাংলা রচনায় ধুরন্ধর ছিলেন এবং বারিন প্রভৃতির লেখাই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই হল সত্য কথা। ভূপেনের নাম বাদ দেওয়া উচিত।”২৬

অথচ, ঘটনার অব্যবহিত পরে অরবিন্দ ঠিক তার উলটোটাই বলেছিলেন!

তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নিলাম যে ভূপেন্দ্রনাথ সাথীদের বাঁচাবার জন্য নিজে সম্পাদক সেজে ব্রিটিশ পুলিসের হাতে গ্রেপ্তারবরণ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতিদানে শ্রীঅরবিন্দের লেখনী দ্বারা প্রকাশ্যে এইরকম অপমানিত হওয়াই কি তাঁর প্রাপ্য ছিল? নাকি পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ নাস্তিক এবং কম্যুনিস্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাকল্যাশ হিসেবেই আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীঅরবিন্দের এই মন্তব্য?

এই বিতর্কে সেরা মন্তব্যটি করেছেন অরবিন্দের অন্যতম জীবনীকার গিরিজাশঙ্করবাবু—

“আমরা দেখিতেছি যে — কি বন্দেমাতরম কি আলীপুর বোমার মামলা, অরবিন্দ সত্য কথা বলিয়া শাস্তি নিতে প্রস্তুত নন; ইহা তাঁহার কর্মপদ্ধতি নয়। সুতরাং বিপিন পাল, উপাধ্যায়, তিলক ইহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা অরবিন্দকে তুলনা করা যায় না। কেননা ইহারা কেহই বিপ্লবী নহেন, বিপ্লবীর তুলনা হইতে পারে শুধু আর এক বিপ্লবীর সঙ্গে। কিন্তু অ-বিপ্লবীর সঙ্গে বিপ্লবীর তুলনা হইতে পারে না। বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশেই অরবিন্দের মত উচ্চশিক্ষিত অদ্ভূত মনীযাসম্পন্ন ব্যক্তি কেহই বিপ্লবী ছিলেন না বা নাই; সুতরাং অরবিন্দের তুলনা মিলে না, তিনি ‘অতুলনীয়’।”২৭

‘বুঝ লোক যে জানো সন্ধান’।

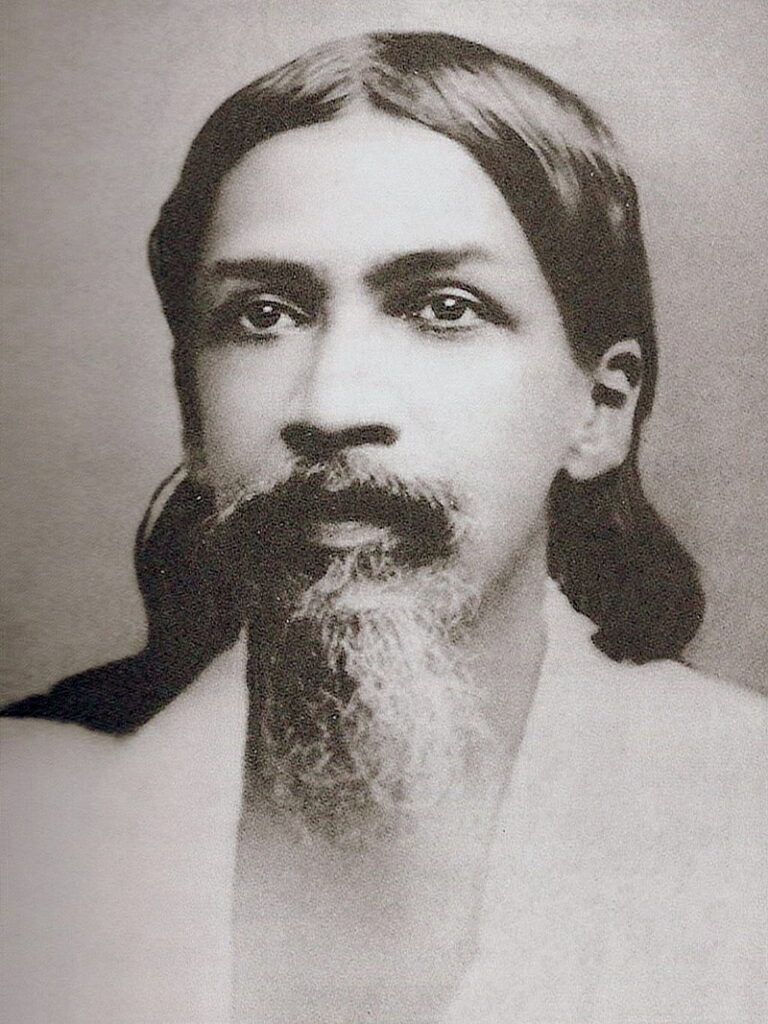

শীর্ষক চিত্র পরিচিতি: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

তথ্যসূত্র

১) জেমস ক্যাম্পবেল কার, পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া ১৯০৭-১৯১৭, এডিশনস ইন্ডিয়ান, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬২

২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২০

৩) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ২০২৪, পৃষ্ঠা ২১

৪) শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিবেদিতা লোকমাতা তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা ৬৪

৫) জেমস ক্যাম্পবেল কার, পলিটিক্যাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া ১৯০৭-১৯১৭, এডিশনস ইন্ডিয়ান, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ৬২।

৬) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫৫৯-৫৬০

৭) তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সাময়িকপত্র, কোরক, ২০২২, পৃষ্ঠা ১২৯

৮) হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও ঊমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, দেজ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯

৯) জীবন মুখোপাধ্যায়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : কিছু কাহিনী, দীপ প্রকাশন, ২০২৪, পৃষ্ঠা ৭৪

১০) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫

১১) তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, স্বাধীনতা সংগ্রামে সাময়িকপত্র, কোরক, ২০২২, পৃষ্ঠা ১৩০

১২) শ্রী অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট সংকলিত, বন্দেমাতরম : পলিটিকাল রাইটিংস এ্যান্ড স্পিচেস ১৮৯০-১৯০৮, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পাবলিকেশন্স ডিপার্টমেন্ট, ২০০২, পৃষ্ঠা ৬১০

১৩) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬১২

১৪) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫৬১

১৫) অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী, রবীন্দ্রবীক্ষণে তিন স্বদেশী নায়ক : বিবেকানন্দ ব্রহ্মবান্ধব অরবিন্দ, ঋতাক্ষর প্রকাশন, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১২৭

১৬) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯২৫, পৃষ্ঠা ২৪৯

১৭) অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ : ‘নমস্কারে’র রকমফের, চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম, জানুয়ারি ২০২১

১৮) শ্রী অরবিন্দ, অন হিমসেল্ফ, অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ২৮

১৯) অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী, রবীন্দ্রবীক্ষণে তিন স্বদেশী নায়ক : বিবেকানন্দ ব্রহ্মবান্ধব অরবিন্দ, ঋতাক্ষর প্রকাশন, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩০

২০) পশুপতি ভট্টাচার্য অনুদিত, শ্রীঅরবিন্দ : নিজের কথা, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪২

২১) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৬২৯

২২) হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৮৫

২৩) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২১, পৃষ্ঠা ২০৪

২৪) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৬৩০

২৫) শ্রী অরবিন্দ, অন হিমসেল্ফ, অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪০-৪১

২৬) পশুপতি ভট্টাচার্য অনুদিত, শ্রীঅরবিন্দ: নিজের কথা, অরবিন্দ আশ্রম ট্রাস্ট, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪০

২৭) গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৬৩৩