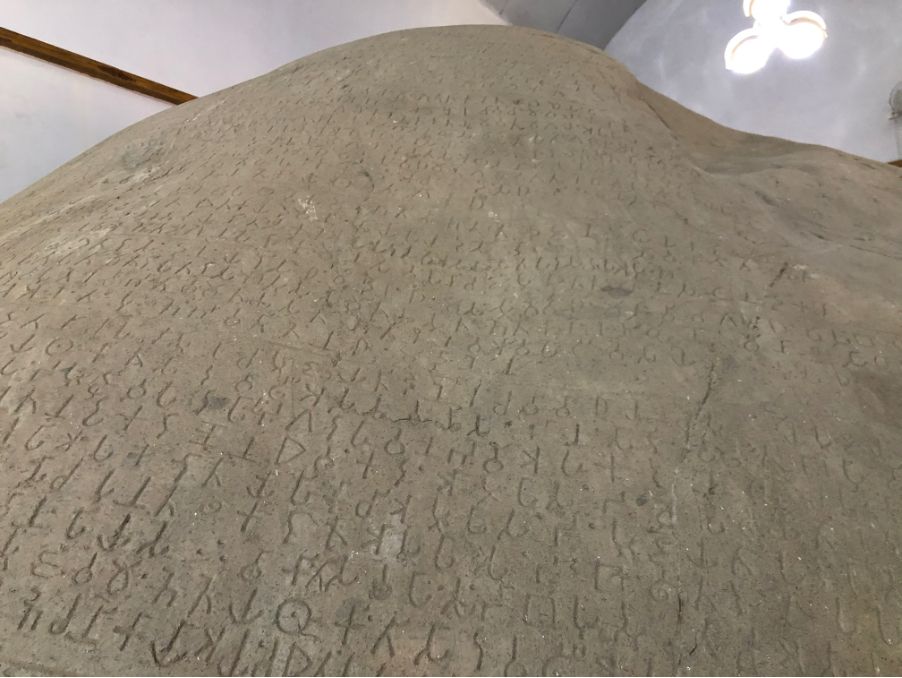

জুনাগড় প্রস্তরলেখ এবং রুদ্রদমন

জুনাগড় প্রস্তরলেখ বলতে আমরা বুঝি সম্রাট অশোকের বৃহৎ প্রস্তরলেখ যা লেখা হয়েছিল জুনাগড় শহরের অনতিদূরে এক বিশাল গ্রানাইট বোল্ডারের ওপর। এই গ্রানাইটের বোল্ডারটি আবিষ্কার করেছিলেন কর্নেল জেমস টড, ১৮২২ সালে। বোল্ডারে ওপর লেখা প্রস্তরলেখর মর্মোদ্ধার করেছিলেন পণ্ডিত জেমস প্রিন্সেপ ১৮৩৭ সালে।

জুনাগড় প্রস্তরলেখ

যে বিষয়টা সম্পর্কে আমরা অনেকেই অবহিত নই তা হল ওই একই বোল্ডারে আছে আরও দুটি প্রস্তরলেখ। – একটি রুদ্রদমনের এবং অন্যটি স্কন্দগুপ্তের। রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখটিই এই লেখার মূল উপজীব্য। ভারতের ভাষাচর্চার ইতিহাসে এই প্রস্তরলেখটির গুরুত্ব অপরিসীম। তবে প্রস্তরলেখ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে দু-চার কথা জেনে নেওয়া যাক রুদ্রদমন সম্পর্কে। কারণ রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখর মতো রুদ্রদমনও সম্ভবত আমাদের অনেকের কাছে অজানা।

২৩২ সাধারণ পূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের মৃত্যু হলে মৌর্য সাম্রাজ্যের অবক্ষয় শুরু হয়। সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য ছোট হতে হতে শেষের দিকে শুধুমাত্র পাটলিপুত্র আর তার আশেপাশের অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই মৌর্যদের হাতে ছিল না। মৌর্য সাম্রাজ্যের এই দিনগত পাপক্ষয় শেষ হয় ১৮৭ সাধারণ পূর্বাব্দে যখন শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথ প্রাণ হারান তাঁরই সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গের হাতে। এরপর মগধে শুরু হয় শুঙ্গ বংশের শাসন যা চলেছিল আনুমানিক ৭৫ সাধারণ পূর্বাব্দ পর্যন্ত। তারপর মগধের সিংহাসন চলে যায় কানভদের হাতে। আনুমানিক ৩০ সাধারণ পূর্বাব্দে কানভদের পতন হলে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মগধ হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। মগধ তার হৃত গরিমা আবার ফিরে পায় প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পর যখন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত স্থাপন করেন মগধ-কেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্য।

অশোকের মৃত্যু এবং গুপ্তদের উত্থানের মাঝের সময়ে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে দু’টো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। প্রথমত, এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের প্রথম রাজশক্তি সাতবাহনদের উত্থান হয়। দ্বিতীয়ত, এই সময়ে তদানীন্তন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে একের পর এক বহিরাগত জনগোষ্ঠী ভারতে ঢুকতে শুরু করে। প্রথমে আসেন ইন্দো-গ্রিকরা, তাঁদের আদি বাসস্থান ব্যাকট্রিয়া অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বত এবং আমু দরিয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে। তারপর এলেন স্কাইথিয়ান জাতিগোষ্ঠীর অংশ শকরা। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল সির দরিয়া নদীর অববাহিকা। সবশেষে আসেন কুষাণরা, যাঁদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর-পশ্চিম চিনের সিনজিয়াং এবং গানসু অঞ্চল।

এই সময় আর এক জনগোষ্ঠী এসেছিল ভারতবর্ষে – পহলভরা। পহলভরা সম্ভবত এসেছিলেন মধ্যে এশিয়া থেকে তবে ভারতবর্ষে তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ক্ষণস্থায়ী। পহলভরা কোন সময়ে ভারতে এসেছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে পহলভরা এসেছিলেন শকদের আগে, কারুর মতে পহলভরা এসেছিলেন শকদের পরে, আবার অনেকের মতে পহলভরা এসেছিলেন শকদের সাথে সাথেই। অনেক ঐতিহাসিক আবার শক এবং পহলভদের আলাদা করে না দেখে শক-পহলভ বলে অভিহিত করেন।

ইন্দো-গ্রিক, শক, কুষাণ – এই সব বহিরাগত জনগোষ্ঠীর ভারতবর্ষে প্রবেশ রাজদণ্ড হাতে নিয়ে ঘটলেও, এঁদের সবারই অন্তিম পরিণতি ছিল ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’র এক দেহে লীন হয়ে যাওয়া। সম্ভবত সেই কারণেই এই বহিরাগতদের এক জীবনীকার লিখেছিলেন – ‘এঁরা এসেছিলেন, এঁরা দেখেছিলেন, কিন্তু জয়ী হয়েছিল ভারতবর্ষ’। পহলভরা অবশ্য টিকে গিয়েছিলেন স্বকীয় সত্তা নিয়ে; তবে ভারতে নয়, ইরানে।

এদের মধ্যে শকরা ভারতে এসেছিলাম সাধারণ পূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকে মাউএস/মোয়া/মোগা’র নেতৃত্বে। প্রথমে তারা ইন্দো-গ্রিকদের হটিয়ে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করেন গান্ধার এবং সিন্ধু উপত্যকায়। তারপর তাদের একটি দল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে যান এবং মথুরাকে কেন্দ্র করে বসান নিজেদের রাজ্যপাট। শকদের আর একটি দল সোজা দক্ষিণে গিয়ে হাজির হন কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং মালব্য অঞ্চলে এবং সেখানে কায়েম করেন নিজেদের পাকাপাকি শাসন। মথুরা-কেন্দ্রিক এবং সৌরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক এই শক শাসিত অঞ্চলগুলি গান্ধার এবং সিন্ধু উপত্যকার কেন্দ্রীয় শক শাসনের অধীনস্থ ছিল না। এই সব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন প্রাদেশিক শাসক ‘ক্ষত্রপ’রা, যারা কেন্দ্রীয় শাসনের সামন্ত রাজা ছিলেন। মথুরা অঞ্চলের শক ক্ষত্রপদের বলা হত উত্তুরে ক্ষত্রপ আর কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র এবং মালব্য অঞ্চলের শক ক্ষত্রপদের বলা হত পশ্চিমী ক্ষত্রপ। এই ক্ষত্রপদের মধ্যে যারা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠতেন তাঁদের বলা হত মহাক্ষত্রপ।

সাধারণ অব্দের প্রথম শতকে ভারতে এসে পৌঁছন কুষাণরা। প্রথমে তারা গান্ধার এবং সিন্ধু উপত্যকায় শক শাসনের অবসান ঘটান। নিজেদের রাজধানী স্থাপন করেন পুরুষপুরে যা আজকের দিনে পরিচিত পেশোয়ার নামে পরিচিত। তারপর তারা হৈ হৈ করে হাজির হন মথুরায়। কপাল পোড়ে উত্তুরে ক্ষত্রপদের। মথুরা হয়ে ওঠে ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী।

উত্তুরে ক্ষত্রপদের রাজ্যপাট কুষাণদের হাতে শেষ হয়ে গেলেও, টিকে যান পশ্চিমী ক্ষত্রপরা। প্রথমে কুষাণদের সামন্ত রাজা হিসাবে এবং কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর স্বাধীন রাজশক্তি হিসাবে। বস্তুত সমসাময়িক সাতবাহন এবং কুষাণদের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল পশ্চিমী ক্ষত্রপদের রাজ্যপাট। সাধারণ অব্দের প্রথম শতকের প্রথমার্ধ থেকে সাধারণ অব্দের পাঁচ শতকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত চলেছিল এদের শাসন। আজকের গুজরাট ছাড়াও, সিন্ধু, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে এবং মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ ছিল এদের শাসনাধীন। এদের পতন হয়েছিল গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তর হাতে।

রুদ্রদমন (১৩০-১৫০ সাধারণ অব্দ) ছিলেন এক পশ্চিমী মহাক্ষত্রপ এবং সম্ভবত শকদের ইতিহাসে সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা। তিনি ছিলেন কর্দমক পরিবারের সন্তান। তাঁর দাদুর নাম ছিল চাসথানা এবং বাবার নাম ছিল জয়দমন। পশ্চিমী ক্ষত্রপদের চিরশত্রু সাতবাহনদের সাথে যুদ্ধে অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন জয়দমন। রুদ্রদমন সিংহাসনে বসেছিলেন ১৩০ সাধারণ অব্দের আশেপাশে। প্রথমদিকে তিনি এবং তাঁর দাদু চাসথানা যৌথভাবে রাজ্যশাসন করতেন।

বাবার হত্যার শোধ তুলেছিলেন রুদ্রদমন সুদে-আসলে। দু’বার সাতবাহনদের হারিয়েছিলেন যুদ্ধে। দখল করে নিয়েছিলেন সাতবাহন সাম্রাজ্যের অনেকটা অংশ। সাতবাহনদের সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল অন্ধ্র অঞ্চলে। রুদ্রদমনের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি সাতবাহনরা। সাধারণ অব্দের তৃতীয় শতকের প্রথম দিকে চিরকালের মত অতীত হয়ে গিয়েছিল সাতবাহন সাম্রাজ্য।

তবে শুধু সাতবাহনদের হারিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি রুদ্রদমন। পশ্চিম এবং মধ্যে ভারতের এক বিশাল অঞ্চলকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের অধীনে। পশ্চিমী ক্ষত্রপদের চিরাচরিত শক্ত ঘাঁটি সৌরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন নিম্ন সিন্ধু অববাহিকা, মধ্য ভারত এবং কোঙ্কণ। খুব সম্ভবত কর্ণাটকের গোকর্ণ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর রাজত্ব। তাঁর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল প্রাদেশিক শাসক’দের ওপর। আনুমানিক ১৫০ সাধারণ অব্দে মারা যান রুদ্রদমন। সিংহাসনে বসেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম দমঘোষদা।

রুদ্রদমনের রাজত্ব

এই হল মোটামুটি রুদ্রদমনের ইতিহাস। এইবার আসা যাক রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখর কথায়। রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলেখয় আছে দু’টো অংশ। এক অংশে আছে তাঁর এক কাজের বর্ণনা, অন্য অংশে আছে তাঁর প্রশস্তি। প্রথমে আসি কাজের বর্ণনায়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর সময়, সৌরাষ্ট্রের মৌর্য প্রশাসক পুষ্যগুপ্ত ওই অঞ্চলে সাধারণের ব্যবহারের জন্য এক জলাশয় বানানো শুরু করেছিলেন। এই জলাশয়ের নাম ছিল ‘সুদর্শনা’। এই জলাশয় নির্মাণের কাজ শেষ করেছিলেন সম্রাট অশোকের সময়কার সৌরাষ্ট্রের প্রশাসক ‘যবন তুসাপ্পা’। পরবর্তী কালে, সৌরাষ্ট্র ছিল রুদ্রদমনের শাসনাধীন, তখন এই অঞ্চলে হয়েছিল এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখর ষষ্ঠ লাইন অনুযায়ী ‘চারপাশ ঢেকে গিয়েছিল মেঘে। সেই মেঘ থেকে হয়েছিল অঝোরধারায় বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল উর্জায়ত (গিরনার) পাহাড় থেকে নেমে আসা সুবর্ণসিক্ত, পলাশিনী নদী আর অন্যান্য জলস্রোত। জলে ভেসে গিয়ে চারপাশ পরিণত হয়েছিল এক মহাসমুদ্রে’।

শুধুই বৃষ্টি হয়েছিল? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, না! ‘এই ভয়ংকর বৃষ্টির সাথে হয়েছিল এক ভয়াবহ ঝড়ও। হাল আমলের উমফুন গোছের। সেই ঝড়ের তীব্রতা এমনই ছিল যে মনে হচ্ছিল যুগের শেষ সময় উপস্থিত। ঝড়ের ধাক্কায় উপড়ে গিয়েছিল পাহাড়ের চূড়া, গাছ, ঘরবাড়ি, তোরণ, দুর্গের চূড়া। ঝড়শেষে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল পাথর, গাছপালা, ঝোপঝাড় ইত্যাদি। এই ঝড়ে সুদর্শনা জলাশয়ের বাঁধ গিয়েছিল ভেঙ্গে। বৃষ্টি শেষে জল নামতে শুরু করলে, জলাশয়ের সব জল গিয়েছিল বেরিয়ে। জলাশয় পরিণত হয়েছিল মরুভূমিতে। আক্ষরিক অর্থে সুদর্শনা হয়ে গিয়েছিল কুদর্শনা’।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুদর্শনার হাল এতটাই বেহাল হয়েছিল যে রুদ্রদমনের পরামর্শদাতা এবং সৌরাষ্ট্রের প্রশাসনিক আধিকারিকদের মনে হয়েছিল যে কুদর্শনাকে আর ‘সুদর্শনা’ করে তোলা যাবে না। কিন্তু সেই পরামর্শ কানে তোলেননি রুদ্রদমন। নির্দেশ দিয়েছিলেন সুদর্শনার মেরামতির। আর সেই কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সৌরাষ্ট্র এবং অনার্ত্তার প্রাদেশিক শাসক ‘অমাত্য’ সুবিসখাকে। সুবিসখা আদতে ছিলেন পহলভ এবং তাঁর বাবার নাম ছিল কুলিপা।

কেমন মানুষ ছিলেন এই সুবিসখা? তাঁর সম্পর্কেও তথ্য আছে প্রস্তরলেখতে। সুবিসখা ছিলেন দক্ষ, সৎ, ধৈর্যশীল, স্পষ্টবক্তা এবং গুমোরহীন এক আধিকারিক। তাঁর নেতৃত্বে খুব অল্প সময়েই সারানো হয়েছিল সুদর্শনার বাঁধ এবং তা করা হয়েছিল আগের থেকে তিন গুণ বেশি শক্তিশালী। আর এই সারাইয়ের জন্য স্থানীয়দের উপর না চাপানো হয়েছিল নতুন কর, না বাধ্য করা হয়েছিল শ্রমদানে। রাজা রুদ্রদমন, নিজের কোষাগার থেকে পয়সা দিয়ে এই কাজ করেছিলেন ধর্ম এবং কীর্তির জন্য এবং আশা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর এই কাজের সুফল হাজার বছর ধরে ভোগ করবে গরু এবং ব্রাহ্মণরা।

মোটামুটি এইটাই হল কাজের ফিরিস্তি। এইবার আসি প্রস্তরলেখর প্রশস্তি অংশে। রুদ্রদমনের বাবা ছিলেন জয়দমন এবং দাদুর নাম ছিল চাসথানা। তিনি নিজ শৌর্যে আকারা, অবন্তী, অনুপা, অনর্তা, সৌরাষ্ট্র, স্বাভরা, মারু, কচ্ছ, সিন্ধু, সৌভিরা, কুকুরা, অপরান্তা, নিষাদ এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিপতি হয়েছিলেন। তিনি যুধাযেয়দের হারিয়েছিলেন, যারা ক্ষত্রিয়দের হারিয়ে হয়ে উঠেছিল অহংকারী। তিনি দু’বার ন্যায়যুদ্ধে দক্ষিণাপথের অধিপতি সাতবাহনদের সাতকর্ণীকে হারিয়েছিলেন কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায় প্রাণে মারেননি। তাঁর শাসনাধীন শহরে, গ্রামে এবং বাজারে ডাকাতি হত না এবং রোগে, বন্য পশুর আক্রমণে বা সাপের কামড়ে কেউ মারা যেত না। তাঁর প্রজারা তাঁকে নিজেদের লোক বলে মনে করত এবং তাঁর পুরুষকারের জোরে ধর্ম, কর্ম এবং অর্থ উপার্জন করেছিল। মাতৃগর্ভে থাকাকালীনই তাঁর এই রাজকীয় সৌভাগ্যের লক্ষণ বোঝা গিয়েছিল। সমস্ত বর্ণের মানুষ তাঁকে রক্ষাকর্তা বলে মনে করত। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও কাউকে হত্যা না করার শপথ নিয়েছিলেন। অন্যের বেদনায় তিনি হতেন সমব্যথী। যুদ্ধে পরাজিত রাজাদের তিনি করেছিলেন সিংহাসনে পুনরাভিষিক্ত। নিরন্তর চর্চার মাধ্যমে তিনি ব্যাকরণ, সংগীত, তর্কবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানার্জন করেছিলেন এবং তাঁর এই জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। তিনি ঘোড়া, হাতি এবং রথ চালনায়; তরোয়াল এবং বর্ম ব্যবহারে এবং মুখোমুখি যুদ্ধে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি অন্যদের উপহার এবং শিরোপা প্রদানে কোনরকম কার্পণ্য করতেন না। তিনি অন্যদের সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তাঁকে কেউ অসম্মান করলে তা সহ্য করতেন না। সোনা, রুপা, হিরে, লাপিস লাজুলি এবং অন্যান্য মূল্যবান রত্ন উপচে পড়ত তাঁর কোষাগারে। আর এই সব তিনি অর্জন করেছিলেন ন্যায়সম্মতভাবে – নজরানা, কর এবং নিজের হিস্যার অংশ হিসাবে। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা কাব্য হত সঠিক শব্দের দ্বারা সুশোভিত। তাঁর রচনা হত সুস্পষ্ট, সাবলীল, মিষ্ট এবং অত্যুৎজ্বল। তাঁর শারীরিক গঠন ছিল সুলক্ষণযুক্ত। বহু রাজকন্যার স্বয়ম্বর সভায় তাঁর গলায় উঠেছিল বরমালা’।

মোটামুটি এই ছিল রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখর বিষয়বস্তু যা থেকে তদানীন্তন সৌরাষ্ট্রর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার এক সার্বিক চরিত্র পাওয়া যায়। তবে ভারতের ইতিহাসে রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলেখর গুরুত্ব যতটা না, এর বিষয়বস্তুর জন্য তার থেকে অনেক বেশি এই প্রস্তরলেখয় ব্যবহৃত ভাষার জন্য। এযাবৎ পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে বিচার করলে রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলেখটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ লেখ। রুদ্রদমনের আগে কেউ সাধারণের অবগতির জন্য সংস্কৃত ভাষায় তেমন কিছু লেখেননি। রুদ্রদমন হলেন ভারতের প্রথম শাসক যিনি শুধু যে সাধারণের জন্য প্রকাশ্যে সংস্কৃতে লিখেছিলেন তাই নয়, তিনিই প্রথম সংস্কৃতে নিজের প্রশস্তি লিখেছিলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা নিয়ে আলোচনা হল তা হল অতীতের ঘটনা; এইবার ঢোকা যাক তার লিপি প্রসঙ্গে। তবেই বোঝা যাবে ভারতীয় ভাষাচর্চার ইতিহাসে রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলেখর গুরুত্ব।

ভারতীয় আর্য (ইন্দো-এরিয়ান বা ইন্ডিক) ভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষা এবং প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল আনুমানিক ১৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে ১০০০ সাধারণ পূর্বাব্দের মধ্যে। কিন্তু ভারতে লেখ লেখা শুরু হয় সাধারণ পূর্বাব্দের তৃতীয় শতক থেকে। শুধু লেখই নয়, বিভিন্ন গ্রন্থ, সে ধর্মগ্রন্থ হোক, ব্যাকরণের বই হোক বা সাধারণ কাব্যসাহিত্য হোক, লিখিত আকারে রচিত হতে শুরু করে এই সময় থেকেই। এর কারণ হল যে সাধারণ পূর্বাব্দের তৃতীয় শতকের আগে লেখার জন্য কোন লিপি ছিল না ভারতে। ভারতের প্রথম লিপি, ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছিল সম্রাট অশোকের সময়। আর সেই সময় থেকে অর্থাৎ লেখর জন্মলগ্ন থেকে রুদ্রদমনের সময় পর্যন্ত ভারতে যত লেখ লেখা হয়েছিল তার প্রায় সবগুলোই, সুদূর দক্ষিণের তামিলকমে তামিল-ব্রাহ্মীতে লেখা লেখগুলি ছাড়া, বাকি লেখা হয়েছিল প্রাকৃতে।

সম্রাট অশোকের যাবতীয় প্রস্তরলেখ এবং শিলালেখ, সে বৃহৎ হোক বা ক্ষুদ্র, লেখা হয়েছিল প্রাকৃত ভাষায়, অন্তত যেগুলি আজকের ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে একটু এগিয়ে এলে সাধারণ পূর্বাব্দের প্রথম শতকের একদম গোড়ার দিকে আমরা পাই নাসিক গুহার ১৯ নম্বর গুহায় সাতবাহন রাজা কৃষ্ণর লেখ। তাও লেখা হয়েছিল প্রাকৃতে। কৃষ্ণর পরবর্তী সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণীর স্ত্রী নয়নিকা (বা নাগানিকা) নানেঘাটে প্রাকৃতে লিখেছিলেন নিজের গুহালেখ। প্রথম সাতকর্ণীর সমসাময়িক কলিঙ্গের চেদি বংশের রাজা খারবেলের হাতিগুম্ফা গুহালেখও লেখা হয়েছিল প্রাকৃতে। সময়ের সারণিতে আর একটু এগিয়ে এলে আমরা পাব নাসিক গুহার ৩ নম্বর গুহায় লেখা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর প্রশস্তি যা লেখা হয়েছিল সাধারণ অব্দের প্রথম শতকের শেষের দিকে অথবা দ্বিতীয় শতকের শুরুর দিকে। এই প্রশস্তি লিখিয়েছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মাতা গৌতমী বালাশ্রী, নাতি বশিষ্ঠীপুত্র পৌলমভির রাজত্বকালের ১৮ বছরের মাথায়। সেই প্রশস্তিও লেখা হয়েছিল প্রাকৃতে।

এই বড়োসড়ো বা প্রধান লেখগুলি ছাড়াও প্রাকৃতে প্রচুর ছোটো ছোটো লেখ পাওয়া গিয়েছে মূলত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বৌদ্ধগুহাগুলিতে, যেগুলি লিখিয়েছিলেন হয় সাতবাহনেরা অথবা নহপান, রুদ্রদমনের পূর্ববর্তী এক পশ্চিমী মহাক্ষত্রপ।

পক্ষান্তরে, এই সময়কালে সংস্কৃতে লেখা লেখর সংখ্যা নগণ্য। এখনও পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা এই সময়কালের মাত্র খান চারেক সংস্কৃত লেখ পেয়েছেন। তার মধ্যে দু’টি লেখ সাধারণ পূর্বাব্দের প্রথম শতকের এবং বাকি দু’টি লেখ সাধারণ অব্দের প্রথম শতকের। বিষয়বস্তুর বহরে এই লেখগুলি ছিল খুবই অকিঞ্চিৎকর। এই লেখগুলি ছিল মূলত কতিপয়ের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য নয়। সাধারণ পূর্বাব্দের প্রথম শতকে লেখা দু’টি লেখর একটি ছিল এক মন্দিরের পাঁচিল নির্মাণ সংক্রান্ত এবং আর একটি ছিল পুষ্করিণী খনন সংক্রান্ত (‘’যবনরাজ্য লেখ’ নামে খ্যাত)। সাধারণ অব্দের প্রথম শতকে লেখা দু’টি লেখ ছিল স্তূপ নির্মাণ নিয়ে। এই চার’টে সংস্কৃত লেখর দু’টো লেখা হয়েছিল রাজার তরফ থেকে যার মধ্যে একটা ছিল শুঙ্গদের (ধনদেব-অযোধ্যা লেখ বলে খ্যাত) যা পাওয়া গিয়েছে অযোধ্যার কাছে যাতে রাজা ধন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি দু’বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই চার’টি লেখ ছাড়াও এর একটি লেখ পাওয়া গিয়েছে যা ‘হাইব্রিড’ সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল। এই লেখ উসভদত্তর লেখতে যিনি ছিলেন প্রথম পশ্চিমী মহাক্ষত্রপ নহপানের প্রাদেশিক শাসক।

অর্থাৎ স্রোতের বিপক্ষে হেঁটেছিলেন রুদ্রদমন। প্রাকৃতের ভরা বাজারে নিজের প্রস্তরলেখ লিখেছিলেন সংস্কৃতে। প্রশ্ন হলো – কেন? এই প্রশ্নটি আরও গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে যদি আমরা রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখর সময়কালকে মাথায় রাখি। রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখ হয়েছিল ৭২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫০ সাধারণ অব্দে। সেই সময়কার উত্তর এবং মধ্য ভারতের মূল ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্ম, বিশেষত বৌদ্ধ ধর্ম। বৈদিক ধর্ম ছিল কোনঠাসা। সেই কোনঠাসা ধর্মের ভাষা কেন ব্যবহার করেছিলেন রুদ্রদমন নিজের কীর্তিকে অমর করে রাখতে এবং নিজের গুণগান গাইতে?

এই নিয়ে অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের অভিমত হল – ‘শকরা ছিলেন বহিরাগত। তাই তাঁরা উদগ্রীব ছিলেন বৈদিক সমাজের মাথাদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য। সেই কারণে রুদ্রদমন তাঁর প্রস্তরলেখ সংস্কৃতে লিখেছিলেন বৈদিক/ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি নিজের সমর্থন জানানোর জন্য’।

আমার মতে এইটা একটি অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা এবং কেউ সংস্কৃত ভাষা নিয়ে ভালো কিছু করলে বা বললেই তাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী বলে দাগিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা মাত্র। এইরকম মনে হওয়ার কারণগুলো হল:

(১) রুদ্রদমন যে সময়ের লোক সেই সময়ে ভারতের প্রধান ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। তখন বৌদ্ধ ধর্ম এত প্রভাবশালী ছিল যে, রুদ্রবাহনের সমসাময়িক সাতবাহনেরা নিজেরা বৈদিক ধর্মাবলম্বী হলেও দু’হাত ভরে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন নিজেদের প্রজা এবং বণিকশ্রেণিকে খুশি রাখতে। তাহলে রুদ্রদমনের কি দায় পড়েছিল কোণঠাসা বৈদিক/ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাথাদের খুশি করার?

(২) বহিরাগত হওয়ার কারণে যদি রুদ্রদমনের দায় পড়েছিল বৈদিক/ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাথাদের খুশি করে বৈদিক সমাজব্যবস্থায় স্বীকৃতি পাওয়ার, তাহলে তাঁর আগের শক রাজাদের সেই প্রয়োজন পড়েনি কেন? কেনই বা সেই প্রয়োজন পড়েনি কুষাণদের? শকরা যে বৈদিক/ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন এইরকম তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর কুষাণদের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শাসক সম্রাট কণিষ্কর নাম তো ইতিহাসে জ্বলজ্বল করছে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। অর্থাৎ সমকালীন ভারতের অন্যান্য শাসক/শাসকগোষ্ঠীর কোন দরকার পড়েনি বৈদিক ধর্মের মাথাদের খুশি রাখার।

(৩) তাঁর প্রশাসনে শক ছাড়া মূলত ছিলেন পহলভ এবং আহিররা যাঁরা বৈদিক সমাজের বাইরে ছিলেন। শকদের বর্ণাশ্রমভিত্তিক বৈদিক সমাজব্যবস্থায় আত্তীকরণ হয়েছিল কিন্তু তা হয়েছিল রুদ্রদমনের শাসনকালের প্রায় আরও দেড়’শ- দু’শ বছর পরে এবং তাও আবার ‘পতিত ক্ষত্রিয়’ হিসাবে, যা বৈদিক সমাজব্যবস্থার ‘পেকিং অর্ডার’-এ মোটেই ওপরের দিকে ছিল না। সুতরাং নিজের লোকজনকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য রুদ্রদমন ব্রাহ্মণ্য/বৈদিক ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন – এই রকম কোন তত্ত্ব টেকে না।

(৪) বৈদিক ধর্ম এবং বৈদিক দর্শনকে সমর্থন জানাতে হলে যদি সংস্কৃতেই লেখ লিখতে হয়, তাহলে সাতবাহনদের সমস্ত লেখ প্রাকৃতে কেন লেখা হয়েছিল? সাতবাহনরা তো ছিলেন বৈদিক ধর্মের স্বঘোষিত রক্ষক!

রুদ্রদমনের সংস্কৃতে প্রস্তরলেখ লেখা নিয়ে বেশ কয়েকটা বিকল্প ব্যাখ্যাও আছে। সেইগুলি হল এইরকম:

(১) রুদ্রদমন সংস্কৃতে প্রস্তরলেখ লিখেছিলেন প্রাকৃতের পরিমণ্ডলে নিজস্ব স্বতন্ত্র ‘সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ধারা’ প্রবর্তনের জন্য; অথবা

(২) দেবতাদের ভাষায় নিজের প্রস্তরলেখ লিখে সাধারণের সামনে রুদ্রদমন নিজেকে দেবতাদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন; অথবা

(৩) সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তরলেখ লেখার পিছনে রুদ্রদমনের কোন ‘লং টার্ম স্ট্রাটেজিক অবজেক্টিভ’ ছিল না। এইটা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বিষয়। তিনি ছিলেন প্রথিতযশা বীর; অনেক রাজ্য জয় করেছিলেন। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে ওঁর কীর্তির কথা জানতে পারে, এর জন্য পাথরের ওপর নিজের একটা প্রশস্তি লিখবেন বা লেখাবেন। দেখলেন প্রাকৃতে সেই প্রশস্তি নামানো যাচ্ছে না। সেই ‘ফীল’, সেই ‘ইমপ্যাক্ট’ই আসছে না। নিজে সংস্কৃত জানতেন। বুঝেছিলেন যে একমাত্র সংস্কৃতেই সম্ভব নিজের কীর্তির প্রতি সুবিচার করে এক প্রশস্তি লেখা। ব্যাস, নিজের ‘মন কি বাত’ শুনে সংস্কৃতে লিখিয়েছিলেন নিজের এক কাব্যময় প্রশস্তি। এই প্রসঙ্গে এইটা উল্লেখনীয় যে প্রাকৃতে লেখা যে সমস্ত লেখ পাওয়া গিয়েছে সেগুলোর কোনটায় কাব্যের ছিটেফোঁটা নেই। সবই লেখা হয়েছিল ‘কেঠো’ ভাষায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমার তৃতীয় ব্যাখ্যাটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত লেগেছে। কিন্তু তৃতীয় ব্যাখ্যাকে মেনে নিলে, নতুন একটা প্রশ্ন উঠে আসে। তা হল, রুদ্রদমনই কেন? রুদ্রদমনের আগে কেউ নয় কেন? অর্থাৎ প্রশস্তি এবং কাব্য রচনায় সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা রুদ্রদমনের আগে কেউ বোঝেননি কেন?

উত্তর হল – ‘বুঝেছিলেন’। রুদ্রদমনের আগেই বা সমসময়ে সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল বেশ কিছু গ্রন্থ, যেগুলো না ছিল ধর্মসাহিত্য না ছিল ব্যাকরণ। এই রচনার মধ্যে যেমন রয়েছে রামায়ণ, মহাভারতের মত মহাকাব্য; অর্থশাস্ত্রের মতো রাষ্ট্রনীতির বই, তেমনই রয়েছে বুদ্ধচরিতের মতো বুদ্ধদেবের জীবনীও। এর মধ্যে বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এটি রচনা করেছিলেন প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ। আর তা রচিত হয়েছিল কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজসভায়, যিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে উত্থানের সময় থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের ভাষা ছিল পালি বা প্রাকৃত। বুদ্ধদেব নিজে শিষ্যদের বলেছিলেন “তোমরা বুদ্ধের বাণীকে (বৈদিক-সংস্কৃত) শ্লোকে পরিণত করবে না। এই কাজ করলে তা হবে নিয়ম লঙ্ঘন। আমি তোমাদের সবাইকে অনুমতি দিচ্ছি বুদ্ধের বাণী নিজের নিজের ভাষায় জানার”। তাহলে বৌদ্ধ পণ্ডিত অশ্বঘোষ কেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্রাট কণিষ্কর রাজসভায় বসে সংস্কৃত ভাষায় রচনা করলেন বুদ্ধচরিত। এর একটাই কারণ হতে পারে। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত রচনা করেছিলেন মহাকাব্যের ভঙ্গিমায় আর বুঝেছিলেন যে প্রাকৃতে তা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ রুদ্রদমন পরবর্তীসময়ে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারের সাথে তুলনীয় না হলেও, রুদ্রদমনের সময়ে এবং তার আগে সংস্কৃতে সাহিত্য রচনা হয়েছিল। যা রচনা হয়নি তা হল সাধারণের জ্ঞাতার্থে লেখা লেখ।

রুদ্রদমন পূর্ববর্তী সময়কালে সংস্কৃত ভাষায় লেখা লেখর এই অপ্রতুলতার মূল কারণ হল জন্মলগ্ন থেকেই বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং ধর্মকর্ম ছাড়া অন্য কোন কাজে সংস্কৃতের ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। সংস্কৃত ছিল ‘দেবতা’দের ভাষা। মানুষের মাঝে তার প্রবেশ ছিল নিষেধ। বৈদিক সমাজের মাথারা মনে করতেন যে সংস্কৃত ভাষা এসেছিল ব্রহ্মার কাছ থেকে। ব্রহ্মার কাছে এই ভাষা শিখেছিলেন স্বর্গে বসবাসকারী ঋষিরা। সেই ঋষিরা মর্ত্যে বসবাসকারী শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষা। তাই সংস্কৃত ছিল ‘দেব-বাণী’ অর্থাৎ দেবতাদের ভাষা। সাধারণ পূর্বাব্দের দ্বিতীয় শতকের বৈয়াকরণ, গণিতজ্ঞ এবং পুরোহিত কাত্যায়ন মত দিয়েছিলেন যে সংস্কৃত ভাষা ছিল লোকসিদ্ধ অর্থাৎ এই জগতসংসার সৃষ্টির আগে থেকেই অস্তিত্ব ছিল সংস্কৃতের। সাধারণ মানুষকে তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ভাষা ব্যবহার করতে দিলে, তাঁদের ভুল উচ্চারণে, ভুল ব্যাকরণে এই ভাষা অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তাহলে তো সংস্কৃতে আর পূজাপাঠ করা যাবে না। অতএব কোনো জাগতিক বিষয়ে সংস্কৃতের ব্যবহার করা হয়েছিল নিষিদ্ধ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ওপর রচিত মহাভাষ্যতে, পতঞ্জলি নিদান দিয়ে দিয়েছিলেন যে সংস্কৃত ভাষার পৃথিবী আর দৈনন্দিন জীবনের পৃথিবী হল দুই আলাদা জগৎ, যা এক হতে পারে না।

সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিশুদ্ধবাদীদের এই প্রয়াসের আর একটা ফল হয়েছিল। যেহেতু সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল শুধু বৈদিক ধর্মাচরণের জন্য, এই ভাষা শেখার অধিকার ছিল শুধু দ্বিজদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের। কারণ শুধু দ্বিজদেরই অধিকার ছিল বৈদিক ধর্মাচরণের। বাকিদের বৈদিক ধর্মাচরণ করার অধিকার ছিল না। অতএব তাদের সংস্কৃত শেখার দরকার ছিল না। তাই তাদের সংস্কৃত শেখারও অধিকারও ছিল না। এই ভাবে তদানীন্তন সমাজের একটা বড়ো অংশের আওতার বাইরে চলে গিয়েছিল সংস্কৃত ভাষা।

তখন ছাপাখানা ছিল না। সাহিত্য আলোচনা হতো ক্লোজড সার্কল-এ। তাই সংস্কৃতে টুকটাক সাহিত্য রচনায় বিশুদ্ধবাদীদের কোন অসুবিধা ছিল না। অসুবিধা ছিল সংস্কৃতে লেখা লেখতে। সংস্কৃতে লেখ লিখলে সাধারণের নাগালে চলে আসবে সংস্কৃত! ক্ষুণ্ণ হবে ভাষার দেবত্ব। সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার নিয়ে বৈদিক সমাজে মাথাদের জারি করা ফরমান ভেঙ্গেছিলেন রুদ্রদমন। এইখানেই তার অনন্যতা।

রুদ্রদমন ছিলেন শক। বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে কোন যোগ তাঁর ছিল না। তার ওপর তিনি রাজত্ব করতেন মালব্য, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ অঞ্চলে, যা ছিল বৈদিক সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র উত্তর ভারত থেকে অনেক দূরে। তাই তথাকথিত বৈদিক ঐতিহ্যের বা ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারার খুব একটা ‘কেয়ার’ তিনি করতেন না; করতেন না ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অহেতুক সম্ভ্রম। সংস্কৃত ভাষার দেবত্ব রক্ষার কোন দায় ছিল না তাঁর ওপর। মনে করেছিলেন সংস্কৃতে নিজের প্রশস্তি লিখবেন সর্বসাধারণের জন্য; লিখেও দিয়েছিলেন। আবার যেমন তেমন সংস্কৃতে নয়, রীতিমত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী মেনে লেখা কাব্যিক সংস্কৃতে। সংস্কৃত ভাষার রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ সবই ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রশস্তিতে। রুদ্রদমনের হাত ধরে দেবভাষা সংস্কৃত পরিণত হয়েছিল রাজভাষায়।

কি হয়েছিল তার ফল? সংস্কৃতের ব্যবহার শুরু হয়ে যায় লেখ লেখায় এবং কাব্যসাহিত্য রচনায়। সাধারণ অব্দের তৃতীয় শতকের শেষের দিক থেকেই উত্তর ভারতের সমস্ত লেখ লেখা হতে থাকে সংস্কৃতে। দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ ভারতে সাধারণ অব্দের তৃতীয় শতকের শেষের দিক এবং সাধারণ অব্দের চতুর্থ শতকের শুরুর দিকে প্রাকৃতের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেও লেখ লেখা পাওয়া যায় এবং সাধারণ অব্দের পঞ্চম শতকের শেষের দিকে সংস্কৃত হয়ে ওঠে লেখ লেখার একমাত্র ভাষা। মোটামুটি সাধারণ অব্দের ষষ্ঠ শতকের মধ্যে সংস্কৃত হয়ে ওঠে সারা ভারতের লেখ লেখার প্রধান ভাষা, বিশেষত প্রশাসনিক লেখর ক্ষেত্রে তো অবশ্যই। এরপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভাষা, সংস্কৃতির ভাষা, রাজদরবারের ভাষা, ধর্মচর্চার ভাষা। সংস্কৃতে রচিত হয় কাব্যসাহিত্যের সুবিশাল সম্ভার। সংস্কৃতের এই উত্থান যে শুধু ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সংস্কৃত ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও। সংস্কৃতের এই উত্থানের অভিঘাত এতই তীব্র ছিল যে শুধু দক্ষিণ ভারত ছাড়া বাকি ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে, জন্মসখা প্রাকৃতকে ভুলে গিয়ে হাত ধরেছিল সংস্কৃতের।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে, নিজ প্রশস্তি লিখতে রুদ্রদমনের সংস্কৃতের ব্যবহার ভারতের ইতিহাসে, ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে, সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসের এক ‘ডিফাইনিং মোমেন্ট’ বলা যায়। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাসে রুদ্রদমন হলেন ‘কেরি প্যাকার’। কিন্তু, আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাস চেতনায় রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলেখর কোন স্থান আছে কি? জুনাগড় প্রস্তরলেখ নিয়ে প্রচারের সার্চলাইটের পুরোটাই চলে গিয়েছে সম্রাট অশোকের প্রস্তরলেখতে। রুদ্রদমনের প্রস্তরলেখ রয়ে গিয়েছে অবহেলার অন্ধকারে; সেই সঙ্গে রুদ্রদমনও।

তথ্যসূত্র:

- Sheldon Pollock, The Language of the Gods in the World of Men; Sanskrit, Culture and Power in Premodern India; University of California Press, 2006.

- Dr. Krishnakumari J. Virjil, Ancient History of Saurastra (being a study of Maitrakas of Valabhi V to VIII Centuries A.D.), Konkan Institute of Arts and Science, 1952.

(https://www.indianculture.gov.in/flipbook/88329)

- Romila Thapar, The Penguin History of Early India, From Origins to AD 1300 (Kindle Edition).

- Upinder Singh, A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson, 2009.

- John Keay, India – A History: From the Earliest Civilisation to the Boom of the Twenty-First Century, Harper Press, 2010.

- পরেশ চন্দ্র মজুমদার – সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

- https://www.britannica.com/place/Kathiawar-Peninsula

- https://www.diutourism.com/diu-history

- Information available at the site

অজানা তথ্য। Well researched. সুন্দর, যুক্তিযুক্ত পরিবেশনা। ভালো লাগলো। ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ

রুদ্রদমন ছিলেন শক। বৈদিকদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবু তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় তাঁর প্রশস্তি লিখিয়েছিলেন – এই বিষয়টা লেখক বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই তুলে ধরতে সক্ষমপর হয়েছেন, বলে আমার মনে হয়েছে। লেখাটা পড়ে অন্যান্য আরও কিছু বিষয় জানতে পারলাম। সেজন্যও লেখককে অভিনন্দন।

ধন্যবাদ

অসংখ্য ধন্যবাদ

খুব সুন্দর লেখা। যুক্তির বিন্যাস ও উপস্থাপনা সুন্দর। অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম। লেখককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।

ধন্যবাদ

It is a highly absorbing history of a less known chapter to the general readers.

May I enquire a slight out of context question — which is how Sanskrit language developed from Aryan Writing — who made them understand Aryan language?