হরপ্পা ও ফারমানায় পাওয়া অভিবাসীদের মৃতদেহ

আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু

হরপ্পা সভ্যতার দুটি নগর, হরপ্পা ও ফারমানায় দেখা গেছে সেখানকার কবরস্থরা ছিলেন প্রথম প্রজন্মের অভিবাসী। এই আপাত সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন স্বচ্ছল অভিবাসীদের নগরে আনা হয় তাদের বাল্যাবস্থায়। যেহেতু কবরস্থল দুটো ব্যবহৃত হয়েছে হরপ্পা পর্যায়ে (২৬০০-১৯০০ সাধারণ পূর্বাব্দ), টানা কয়েক শতাব্দী ধরে, তাই অনুমান এই অভিবাসীদের আগমন ছিল নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত। এঁদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বচ্ছলতা বলে এই অভিবাসন প্রক্রিয়া ছিল নগরের অভিজাতদের কাঙ্ক্ষিত, এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রাতিষ্ঠানিক।

প্রারম্ভিক আলোচনা

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই আরো কঠোর হচ্ছে। এই কঠোরতার মুলে আছে রাষ্ট্রের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতির পরিচয় রক্ষা করার ভাবনা। অথচ অভিবাসনে নিয়ন্ত্রণ থাকলেও তা বন্ধ হয়নি কখনো। বন্ধ না হবার কারণ অনেক। তুলনামুলক কম খরচে অভিবাসীর দক্ষতার সুবিধা ভোগ করা ছাড়াও বিপদজনক কাজে নিয়োগ করার জন্যও অভিবাসীদের জন্য দরজা খোলা রাখা হয়। আর এখন যোগ হচ্ছে জনবহুল এলাকা থেকে জনবিরল এলাকায় অভিবাসন। যার পেছনে আছে জনবিরল এলাকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির হার বজায় রাখা। তবে সব রাষ্ট্রই পছন্দ করবে তার সাথে সাংস্কৃতিক অথবা বাণিজ্যিক স্তরে ঘনিষ্ঠদের এলাকা থেকেই আসুক তরুণ দক্ষ ও কর্মক্ষম অভিবাসীরা।

কিন্তু অতীতে? ধরা যাক লিখিত ইতিহাসের আগেকার সময়ে, যখন এখনকার মত ভৌগোলিক-জাতিপরিচয়ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিলো না, তখন অভিবাসীদের জন্য কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল কি? যদি ছিল তবে কেমন ছিল সেই নিয়ন্ত্রণ প্রথা?

আমাদের অলিখিত ইতিহাসের আমল হরপ্পা সভ্যতার আমল। যদিও পুরাতাত্ত্বিক খনন কাজ অনেকটাই হয়েছে আর হচ্ছেও, তবু হরপ্পা সভ্যতার লিপি আজও পড়া যায় নি। নানা গবেষণামুলক খনন কাজ থেকে আমরা জানতে পারছি তাদের কারুশিল্প, ধাতুশিল্প, স্থাপত্য, এই সব নানা দিক। তবে তাদের জাতিগত পরিচয় বা প্রশাসন পদ্ধতি নিয়ে আমাদের ধারণা এখনো তেমন করে দানা বাঁধেনি। যথেষ্ট লিখিত নথির অভাবে এই দুই বিষয়ে আমাদের জানা যে অসম্পূর্ণ থাকবেই সেটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তবু চেষ্টা তো করতে হবেই। আমাদের সৌভাগ্য, বিজ্ঞানীরা সেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

জাতিগত পরিচয় জানার একটি পথ হল প্রাচীন দেহাবশেষগুলো উদ্ধার করে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করা। যার মধ্যে ডি.এন.এ বিশ্লেষণ একটি। ডি.এন.এ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের চেষ্টা প্রথমবারে করা হয়েছিল ফারমানায়। তা ব্যর্থ হয়। তারপরে রাখিগড়িতে প্রথম সাফল্য পাওয়া যায়। ফলে এখন আমাদের একটা প্রাথমিক অনুমান তৈরি হয়েছে। কিন্তু ডি.এন.এ বিশ্লেষণ থেকে আমরা পাই কেবল এক বৃহত্তর জনবিন্যাসের সম্ভাব্য ছবি। অধরা থেকে যায় অনেক ছোট ছোট অথচ প্রয়োজনীয় জানার বিষয়। একটি মাত্র দেহাবশেষের থেকে পাওয়া তথ্যে তো সেই অজানা দিক আরো অনেক বেশি হবেই। রাখিগড়ির বিশ্লেষণের ফল প্রকাশের সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা সে কথাই বলেছেন। বলেছেন যে আরও অনেক অনেক ডি.এন.এ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা দরকার। ফলে রাখিগড়ির ডি.এন.এ বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে বৃহত্তর জনবিন্যাসের ছবি দেখতে পেলাম তাও প্রকৃতপক্ষে অনেকটা ঝাপসাই থেকে গেল।

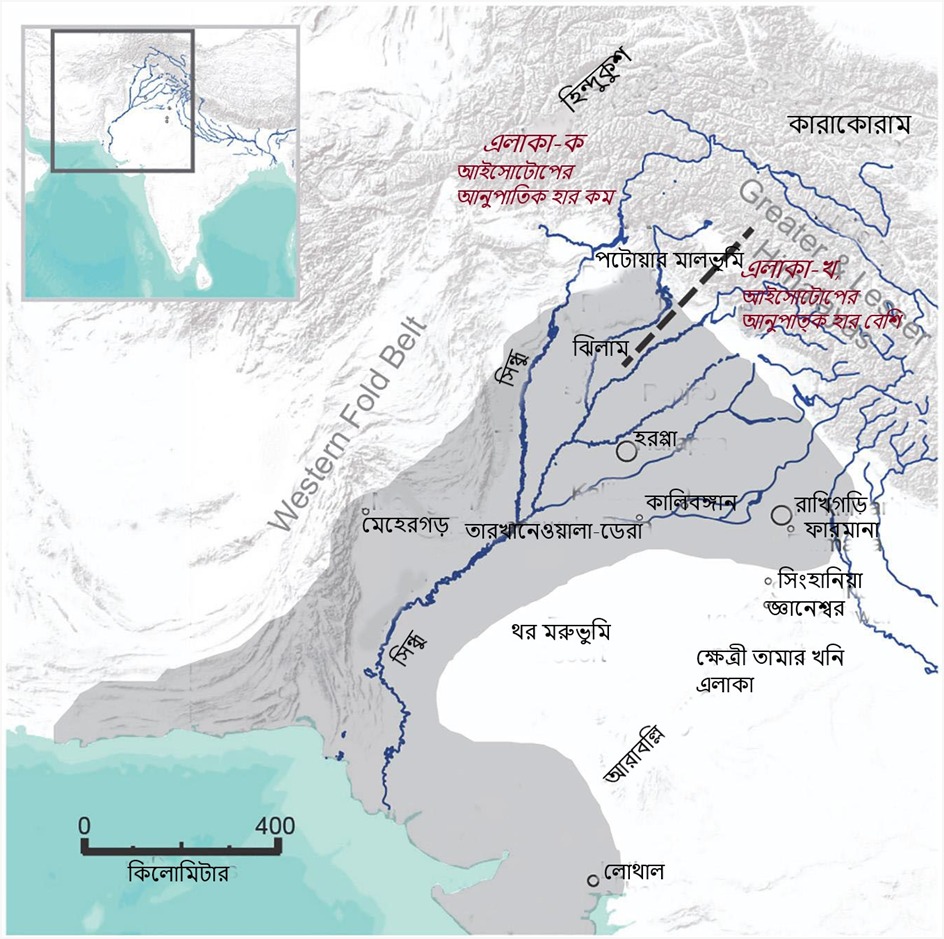

হরপ্পা সভ্যতার ৬.৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার দুই হাজারের বেশি প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া গেছে ৫০টি কবরস্থানে কিছু কম বেশি ৬০০ কবরস্থ দেহাবশেষ। আর তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো মেহেরগড়, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, লোথাল, রাখিগড়ি, ফারমানা তারখানেওয়ালা-দেরা প্রত্নক্ষেত্রগুলো। ভবিষ্যতে আর কত পাওয়া যেতে পারে তা বলা কঠিন।

প্রথমেই যে প্রশ্ন উঠবে তা হল এত কম দেহাবশেষ কেন?

এই নিয়ে সাধারণত যা বলা হয় তা হল, ভারতের জলবায়ুই এমন যে এখানে কোন প্রাচীন দেহাস্থি টেকে না। তা হয়ত সত্যি। কিন্তু হয়ত সর্বাংশে সত্যিও না। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী কেনেথ কেনেডি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে গেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী শশাঙ্ক এস. সরকারের (১৯০৮-১৯৬৯) বলা কয়েকটি কথা (সরকার ১৯৭২, আক্ষরিক অনুবাদ না) – ‘আমার মনে হয় এই দেশের প্রত্নবিদরা মাটির বাসনের ভাঙ্গা টুকরো নিয়ে যত উৎসাহ দেখান, কঙ্কাল নিয়ে ততটাই কম তাঁদের উৎসাহ। আমি অনেক প্রত্নক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করা কঙ্কালের কি হল, কোথায় গেল, রিপোর্ট কি, জানতে চেয়েও কোন বিজ্ঞান সম্মত তথ্য পাই নি। যদিও বা কখনও পাওয়া গেছে তাতে বিষয় জ্ঞানের অভাব বড় বেশি। মাটির বাসনের টুকরো পরিষ্কার করা বা সারানো আর দেহাবশেষের পুনর্নির্মাণের দক্ষতা ভিন্ন শ্রেণির।’

ভারতে প্রাচীন মানব কঙ্কাল নিয়ে গবেষণার শুরুতে ছিলেন একদল জার্মানি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজ্ঞানী, যেমন এল.কে. অনন্তকৃষ্ণ আইয়ার, পি.সি. বিশ্বাস, কে. ভাসিন, এস.কে. চোপড়া, এ.আর. ব্যানার্জী। আর ছিলেন আমেরিকায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বি.এস.গুহ। (শ্রী গুহ পরে অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর হন।) এই বিজ্ঞানীদের দক্ষতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়তো কখনোই হয়নি। তার পেছনে ছিল আমাদের একমুখী চিন্তা ভাবনা। যে ভাবনা ঘুরপাক খেত আর্য-অনার্য বিভেদ ঘিরে। হরপ্পা সভ্যতার খননের প্রথমদিকে একটি প্রচলিত ধারণা ছিল যে আর্য আক্রমণে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। তার বিপরীতে আবার হরপ্পা সভ্যতাটাই গঠিত হয়েছে আর্যদের দ্বারা এমন মতবাদও যথেষ্ট প্রবল ছিল। অবাক করা ঘটনা হলো কেবল এ দুটো বিপরীত মুখী ভাবনাই এখনও আমাদের একেবারে রাহুর মত গ্রাস করে আছে। ফলে প্রতিটি দেহাবশেষ পরীক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য দেহটি আর্য না অনার্য তার বিচার করা। সেই উদ্দেশ্যেই তখনকার প্রচলিত জাতি পরিচিতি নির্ণায়ক কিছু মাপ প্রয়োগ করা হত খুলি বা করোটি মাপার সময়। অথচ একটি কঙ্কাল থেকে আরো যে হাজারও তথ্য পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে ভাবার কোন অবকাশ তখনকার বিজ্ঞানীদের খুব একটা ছিল না। এখন থাকলেও তা কাজে লাগানো হয় না।

যেহেতু ভারতে প্রাচীন কঙ্কাল কমই পাওয়া যায় তাই প্রথমদিককার বিজ্ঞানীদের অবসর গ্রহণের পরে এই বিদ্যা চর্চায় ভাঁটা পড়ে। বাস্তবে কঙ্কাল না পাওয়ার কথাটা হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিতও। প্রাক-ইতিহাস কালের কঙ্কাল কম হলেও ইতিহাস কালের কঙ্কাল খুব কম পাওয়া যেত এমন না। অনেক সময়েই কঙ্কাল পেলেও ধর্মীয়-রাজনীতির প্যাঁচে তা নাড়া ঘাঁটা করা হত না। তবে এটা কেবল আমাদের দেশেরই ঘটনা না, এ সমস্যা অনেক দেশেই আছে। আবার কখনও, কঙ্কাল তুলে এনে গবেষণাগারে রেখে তা নিয়ে গবেষণার করার কথা ভাবাই হত না উপযুক্ত গবেষণাগারের অভাবে। আসলে ভারতে এই বিদ্যাচর্চার পরিবেশটাই ভালো ভাবে গড়ে ওঠেনি। টাকা নেই, নমুনা নেই, গবেষণাগার নেই, গবেষক নেই, শিক্ষক নেই, ছাত্রও নেই। এই নেই-এর বিষচক্র ভাঙ্গা খুবই কঠিন। বর্তমান ভারতে মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে প্রাচীন কঙ্কাল নিয়ে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ আছে। তার মধ্যে কলকাতায় মুলত সংরক্ষণের কাজ করা হয় আর পুণের ডেকান কলেজে গবেষণা হয়। হায়দ্রাবাদে ডি.এন.এ বিশ্লেষণ হয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা তাদের দখলে থাকা এলাকার জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদকে ভালো ভাবে জানার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। যথা সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, বোটানিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। এরপর ১৭৮৮তে গঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। পরের ধাপে গঠিত হয় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (১৮৬১)। তারপরে, বেশ অনেক পরেই, ১৯১৬ সালে তৈরি হয় জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া থেকে আলাদা করে তৈরি হয় অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। বোঝাই যাচ্ছে শেষেরটির গুরুত্ব ছিল বেশ কম। হরপ্পা সভ্যতার প্রথমদিককার প্রাচীন দেহাস্থিগুলো আসে কলকাতায় জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায়। এখন সেগুলো সংরক্ষিত আছে কলকাতারই অ্যানথ্রোপলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সংরক্ষণাগারে।

প্রত্ন নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ইতিহাসের টুকরো

ভারতে ফসিল কম পাওয়া যায় এটা যেমন ঠিক তার সাথে এটাও ঠিক যে জীবাশ্ম বিদ্যা তথা প্রত্ন নৃতাত্ত্বিক বিদ্যা চর্চা এই দেশে অবহেলিত। যে সামান্য কাজ হয় তাও মুলত আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বে আবদ্ধ।

প্রথমদিককার মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার কঙ্কালগুলো নিয়ে যে গবেষণা হয় তা মুলত সীমিত ছিল নানা মাপ নেওয়াতে। মাপ দেখে তাদের জাতিগত পরিচয়, যেমন নর্ডিক, অ্যালপাইন, মঙ্গোল এই সব বোঝার চেষ্টাতেই আটকে থাকত সেই প্রচেষ্টা। তার সাথে অবশ্যই অস্থির ক্ষত দেখে তার মৃত্যুর কারণ বোঝার চেষ্টাও করা হয়েছিল। আধুনিক কালে এই অস্থি করোটি দাঁত দেখে যে ভাবে রোগ, রোগের কারণ সামাজিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা হয়, সে সব পদ্ধতি তখনও তেমন ভাবে প্রচলিত হয় নি। সেই কাজগুলো শুরু হয় অনেক পরে।

হরপ্পা সভ্যতার শেষ দিকে হরপ্পা নগরবাসীদের রোগ ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে জি. রবিন্স স্কাগ ও সাথীদের গবেষণাপত্র বের হয় ১৯১৩ সালে। এরপর হরপ্পাবাসীদের সাধারণ স্বাস্থ্য আর রোগ নিয়ে গবেষণা করেন ন্যান্সি সি লোভেল (১৯৮৭-৮৮)। হরপ্পাবাসীদের দাঁতের গঠন নিয়ে গবেষণা করেন জন লুকাস ও ব্রায়ান হেমফিল (১৯৯১)। বসন্ত শিণ্ডে ও আস্থা দিব্যোপমার প্রাচীন কঙ্কাল ও হরপ্পার কবর নিয়ে লেখা গবেষণাপত্র ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। এইগুলো ছাড়াও অবশ্যই আরো অনেক গবেষণা হয়েছে, তবে এইগুলো থেকে পাওয়া নানা তথ্য এই লেখায় ব্যবহার হবে নানা কারণে।

উপরে বলা নানা গবেষণায়, অস্থিতে থেকে যাওয়া আঘাত বা রোগজনিত ক্ষত থেকে জানা গিয়েছিল হরপ্পা বাসীদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও রোগের কথা। সাথে তাদের নাগরিক জীবন আসলেই কতটা শান্তিপূর্ণ ছিল তাও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল। দাঁতের গঠন মুলক গবেষণা থেকে বাসিন্দাদের সাধারণ স্বাস্থ্য, খাদ্যাভ্যাস আর বৃহত্তর গোষ্ঠীগত পরিচয় নিয়ে একটা অনুমানের চেষ্টা করা হয়েছিল। এই গবেষণাগুলো থেকে জানা গেছে হরপ্পাবাসীদের যক্ষা, কুষ্ঠ, রক্তাল্পতা আর পেশাগত সন্ধিবাত থাকলেও সব মিলিয়ে তারা মোটামুটি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। হরপ্পায় পারিবারিক আর সামাজিক হিংসা বেড়ে গিয়েছিল শেষের দিকে। সাথে জানা গেছে ৫.৫ হাজার বৎসর আগের হরপ্পাবাসীদের বদলে ভিন্ন একদল লোক সেখানে বসবাস আরম্ভ করেছিল হরপ্পা পর্যায়ে (২৬০০-১৯০০ সাধারণ পূর্বাব্দ)। ১৯০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা নগর ত্যাগ করার পরে বেশ কম সংখ্যার লোক বসবাস করতে থাকে ১৭৫০ সাধারণ পূর্বাব্দ অবধি। ১৭৫০-১৩৫০ সাধারণ পূর্বাব্দে আরো কম সংখ্যায় একদল নতুন লোক বসবাস করতে থাকে হরপ্পা নগরে।

হরপ্পা সভ্যতার সমাজ

হরপ্পা সভ্যতার প্রত্ন সামগ্রী থেকে অনেক তথ্য জানা হলেও তাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের অজানা। নানা পথে, মুলত আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরে আমাদের জানার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বের হতে হবে আর্য-অনার্য ঘেরাটোপ থেকে।

হরপ্পা সভ্যতার ধাতুশিল্প, কারুশিল্প, স্থাপত্য কিছুটা জানলেও তাদের সামাজিক-প্রশাসনিক চরিত্র আমাদের অজানা। যদিও সভ্যতাটির ওজন, সিল, কারুশিল্প, ধাতুশিল্প উৎপাদন, নগর গঠন পদ্ধতি থেকে ধারণা করা যায় গোটা এলাকা জোড়া এক নিবিড় সংযোগ-সম্পর্ক ছিল। তবু সেটা যে ৬.৮০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জোড়া কোন একক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ছিল না, তা অনুমান করা খুব কঠিন না। উন্নত দ্রুতগামী যোগাযোগ, আর বড় আকারের সশস্ত্র সেনাবাহিনী ছাড়া এমন বিশাল এলাকায় মেসোপটেমিয়া মিশরের মত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। কাজেই ঐ দুটি সভ্যতার থেকে হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক কাঠামো-প্রথা যে আলাদা ছিল সেটা মেনে নিতে হবে। রাজা, সম্রাট, সেনাবাহিনী না থেকেও এই বিশাল এলাকায় যে সাংস্কৃতিক একতা গড়ে উঠেছিল তার মুলে ছিল বাণিজ্যিক বিস্তার এমনটা অনুমান করা সম্ভব। দীর্ঘকাল জোড়া এই বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের হৃৎপিণ্ড ছিল একটি নয়, একাধিক। একাধিক হরপ্পীয় নগর ছিল হৃৎপিণ্ড। আর ধমনি বেয়ে নিরন্তর বয়ে যেত বাণিজ্য সম্ভার, সভ্যতাটির দূরতম কোণে।

কিন্তু প্রত্যেক নগর গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, বেঁচে থাকে তার পশ্চাদভূমির সম্পদের উপর ভর করে। তাই ভাবতে হয় এই একাধিক নগর আর তার বিশাল পশ্চাদভূমি আর ক্যাচমেন্ট এলাকার বাসিন্দাদের পরস্পরের সম্পর্ক কেমন ছিল? কোন নগরই তার বাসিন্দাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-খনিজ উৎপাদন করে না। সে সবই আসতে হবে তার পশ্চাদভূমি থেকে। নদীর অববাহিকার সমতল জমিতে থাকা নগরগুলোর খাদ্যের জোগান সম্ভব ছিল কাছাকাছি গ্রামীণ এলাকা থেকে। কিন্তু খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে কেবল দুরের পাহাড়ি এলাকায়। হরপ্পা সভ্যতায় কোন বিশালকার সেনাবাহিনীর না থাকাটা আমাদের বলে এই দুরের খনিজ সম্পদ নগরে আসার একমাত্র পথ হল বাণিজ্য। পাহাড়ি এলাকার লোকের সাথে সুসম্পর্কই কেবল খনিজ সম্পদ পাবার একমাত্র নিশ্চিত পথ।

কেমন ছিল সেই সুসম্পর্কের ধরন? শুধুই বাণিজ্য? শুধুই আর্থিক লেনদেন? অথবা এখনকার মত করেই তখনও গ্রামের লোকেরা অর্থকরী কাজের খোঁজে ভীড় করতেন নগরে? হরপ্পা সভ্যতার শেষ ভাগে নগরের লোকসংখ্যা বেড়েছিল অতি দ্রুত হারে। দীর্ঘস্থায়ী খরায় ভেঙে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতির সময়ে যারা নগরে কাজের খোঁজে আসে, তারা নগরজীবনে অভ্যস্ত থাকবে না। ফলে নগর জীবনধারায় অনভ্যস্ত বাড়তি লোকজনের চাপে শেষের দিকে হরপ্পা নগরের প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। আর তারই সাথে বেড়ে ছিল সামাজিক হিংসাও। এমনটাই অনুমান করা হয় হরপ্পায় পাওয়া প্রত্ন নির্দশন থেকে।

তাহলে অনুমান করা যায় এই শেষের সময়ের আগে হরপ্পায় পশ্চাদভূমি থেকে আসা বাড়তি লোকের চাপ ছিলো না। কিন্তু তার সাথে এটাও সত্যি যে ক্রমাগত কর্মক্ষম দক্ষ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে নগরের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি সম্ভব না। তাহলে কেমন করে নগরে নিয়মিত বাড়তি অথচ প্রয়োজনীয় কর্মী জোগান বজায় থাকত? কি ভাবে এই নতুন কর্মীদের নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করা হত? কি ভাবে গোটা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত এই সুদীর্ঘকাল ধরে? লিখিত তথ্যের অভাবে প্রত্ন নমুনা আর প্রত্ন দেহাবশেষই কেবল আমাদের এই সব তথ্য কিছুটা হলেও জোগান দিতে পারে। প্রত্ন নমুনা উদ্ধার পর্ব মোটামুটি শেষ। প্রত্ন দেহাবশেষও যা পাওয়া গেছে তার বাইরে আর খুব বেশি কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। যদিও হরপ্পা নগরে নতুন একটি কবরক্ষেত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে তবু তা সম্ভবত কখনওই খনন করা সম্ভব হবে না। ফলে আমাদের কাছে খোলা থাকছে পাওয়া দেহাবশেষগুলোই অন্যভাবে পরীক্ষা করার পথ। আর পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করা নতুন কোন পথে। তবে সবার আগে সেই আর্য-অনার্য ঘোরের ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে ভাবতে হবে আমাদের।

হরপ্পা সভ্যতার কবর

কবরে শায়িত থাকে মৃতরা। কিন্তু কবর দিয়েছে জীবিতরা। তাই কবর থেকে জানা যাবে মৃতদের পরিচয় আর জীবিতদের সামাজিক প্রথার কথা।

হরপ্পা নগরে পাওয়া কবরের সংখ্যা এমনিতে অনেক মনে হলেও নগরের জনসংখ্যা আর দীর্ঘ জীবন কালের অনুপাতে আসলে তা খুব খুব কম। হরপ্পা নগরের প্রাচীনতম আর নিয়মিত ব্যবহার করা কবরক্ষেত্র হল আর-৩৭। অথচ নগরটির আয়তন আর জনসংখ্যার অনুপাতে কবরক্ষেত্রটি আকারে বেশ ছোট। আর এই ছোট আকারই বলে যে এটা গোটা নগরের বাসিন্দাদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ছিল না কখনওই। গোড়া থেকেই কবরক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছিল নগরের আংশিক বাসিন্দার জন্য। তারপরেও সেটা এতই ছোট ছিল যে সেটিকে ব্যবহার করতে হয়েছিল স্তরে স্তরে। একটি কবরের উপরে আবার নতুন মরদেহ কবরস্থ করতে হয়েছে বারবার। ফলে অনুমান করা সম্ভব খুব ছোট একটি জনগোষ্ঠীই কেবল এই কবরক্ষেত্র ব্যবহার করত, এবং সম্ভবত তাদের কবরক্ষেত্র আয়তনে বাড়াবার অনুমতি বা সুযোগ বা ইচ্ছা ছিলো না। নগরের বাকি, সংখ্যায় বহুগুণ বেশি, বাসিন্দাদের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি কিন্তু আমাদের জানা নেই।

লম্বা সময়ের স্বাভাবিক কিছু পরিবর্তন বা ভিন্নতার কথা উপেক্ষা করলে দেখা যাবে, কবরক্ষেত্রে কোন শিশুর কবর নেই। সব কবর আয়তক্ষেত্রাকার বা উপবৃত্তাকার। মোটামুটি সব কবরেই মৃতদেহ রাখা হয়েছিল টানটান চিৎ করে উত্তর দক্ষিণ বরাবর। মাথার কাছে থাকতো দান সামগ্র্রী, খুব বেশি না, আবার খুব কমও না। গায়ে গয়না থাকতো, গয়না খুব দামি না হলেও গুণগত মানে উচ্চমানের। সব সহ মেসোপটেমিয়া মিশরের মত জাঁকজমকে ভরা কবর না হলেও এগুলো হতদরিদ্র বা অবাঞ্ছিতদের কবর ছিলো না।

এটা খুব স্বাভাবিক কোন কবরে শায়িত মৃতদেহ সেই ব্যক্তির জীবনকাহিনি হতে পারে না। কারণ কবর তৈরি করেছে, মৃতের দেহ শায়িত করেছে, দান সামগ্রী রেখেছে জীবিতরা। কাজেই কবর বলবে জীবিতদের প্রথা, সামর্থ্য আর মর্যাদার কথা। এই কবরস্থানের তথ্য বলছে যারা কবর দিয়েছিল তারা ছিল আপাত স্বচ্ছল আর মর্যাদাপূর্ণ সমাজের অঙ্গ। যদি লম্বা সময়ের কথা ভেবে সামান্য পরিবর্তন অগ্রাহ্য করা হয় তবে অনুমান করা সম্ভব যে কবরগুলো কোন এক বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রচলিত প্রথা মান্য করেই তৈরি হয়েছিল। আর এই জনগোষ্ঠীর হরপ্পা নগরে আগমন ২৭০০ সাধারণ পূর্বাব্দ, নগর ত্যাগ ১৯০০ সাধারণ পূর্বাব্দ। এদের নগর ত্যাগের পরেই কেবল তৈরি হয় সিমেট্রি-এইচ। সিমেট্রি এইচ ও আর-৩৭ এর মধ্যে কবর প্রথায় পার্থক্য আছে। সহজেই বোঝা যাবে নগরটির উন্নতি থেকে অবনতিকাল অবধি এই জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি ছিল নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কবরে শায়িতদের পরিচিতির খোঁজ

নিত্য এগিয়ে চলা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই কেবল কবরে শায়িতদের পরিচিতি জানা যেতে পারে। কবরের বাহ্যিক গঠন যদি বলে একটি বিশেষ ছোট জনগোষ্ঠীই এই কবর ব্যবহার করতো, তাহলে পরের প্রশ্ন আসবে এরা কোন জনগোষ্ঠী ছিল? সেই প্রশ্নের কিছু আনুমানিক উত্তর পেতে পারি কবরস্থ দেহাবশেষ থেকে। যেহেতু রাখিগড়ি বাদে আর কোন দেহাবশেষ থেকে ডি.এন.এ সংগ্রহ সম্ভব হয় নি তাই আমাদের চেষ্টা থাকবে অন্য পদ্ধতিতে যতটা জানা যায়। সেই পদ্ধতির মধ্যে আগেকার খুলির করোটির মাপ নিয়ে বের করা জাতি পরিচয় আজ খুব একটা গ্রাহ্য করা হয় না, তার কারণ লম্বা সময়ের ভৌগোলিক বিচ্ছিনতা আর জিনের মিউটেশনের ফলে যে স্বাভাবিক দৈহিক পরিবর্তন ঘটবে তা ঐ নির্ণায়ক মাপগুলোতে ধরা ছিলো না। তার কারণ ছিল তখনও জিনবিদ্যার অগ্রগতিই হয় নি।

মৃতদের দাঁতের গঠন থেকে জনগোষ্ঠী পরিচয় কিছুটা অনুমান অবশ্যই করা সম্ভব। কিন্তু সেখানেও ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্নতা সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে বিশাল সংখ্যার নমুনা থেকেই কেবল সেই অনুমান একটা আপাত গ্রহণযোগ্যতা দিতে পারে। মহেঞ্জোদারোর ছড়িয়ে থাকা কঙ্কালের করোটির মাপ থেকে বি.এস. গুহ বলেছিলেন চারটি ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক সেখানে ছিল। আবার নমুনার সংখ্যা কম থাকায় জন লুকাস দাঁতের গঠনগত নমুনা থেকে কোন সিদ্ধান্তেই আসতে পারেন নি। ব্রায়ান হেমফিল মহেঞ্জোদারোর ১৬টি করোটির সাথে বিভিন্ন জায়গার ১৮০০টি করোটির তুলনামুলক মাপ নিয়ে দেখে বলেন এরা সম্ভবত ছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশের পাহাড়ি এলাকার। অবশ্য এর আগে ডেলসও অনুমান করেছিলেন এরা পাহাড়ি বলে।

নতুন পদ্ধতি, দাঁতের এনামেলের আইসোটোপ পরীক্ষা

প্রাচীন দেহাবশেষের দাঁতের এনামেলে থাকা আইসোটোপ থেকে পাওয়া যেতে পারে তাদের শিশুকাল থেকে বাসস্থান পরিবর্তনের ইতিহাস।

ন্যান্সি সি লোভেল অনুমান করেছিলেন হরপ্পার আর-৩৭ কবরক্ষেত্রের নারীরা স্থানীয়, আর পুরুষরা বহিরাগত। ন্যান্সি লোভেল হরপ্পা প্রজেক্টের কর্ণধার কেনয়ের ভাষ্য ধরে বলেন হয়ত এই বহিরাগত পুরুষরা পটোয়ার মালভূমির। এদিকে ফারমানায় বসন্ত শিণ্ডের অনুমান ছিল সেখান কবরস্থদের পুরুষরা স্থানীয়, নারীরা রাজস্থানের ক্ষেত্রী এলাকার। নারী পুরুষ আলাদা বিচারে দুটো জায়গার ছবি একেবারে আলাদা।

এই রকমের সমস্যার সমাধানে কাজে লাগে দাঁতের এনামেলের আইসোটোপ পরীক্ষা। দাঁতের এনামেল কবরে থাকা বহু প্রাচীন দাঁতের নমুনাতেও পরীক্ষার উপযুক্ত থাকে। তাই এনামেলের আইসোটোপ পরীক্ষা এখন বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি। বহু ব্যবহারের ফলে তার কিছু মানদণ্ড তৈরিও হয়ে গেছে। সেই মান্য পদ্ধতিতে দাঁতের এনামেলে থাকা দুটি স্ট্রনটিয়াম আইসোটোপের (৮৭স্ট্রনটিয়াম⁄৮৬স্ট্রনটিয়াম) মধ্যেকার আনুপাতিক হার মাপা হয়। তার সাথে তুলনা করে দেখা হয় পরিবেশের আইসোটোপের আনুপাতিক হার। ফলে জানা যায় মৃত ব্যক্তি স্থানীয় না অন্য কোন এলাকা থেকে এসেছে। হরপ্পা আর ফারমানায় এই পদ্ধতি ব্যবহার হল। সাথে যোগ করা হল সিসার আইসোটোপেরও আনুপাতিক হার (২০৬সিসা⁄২০৪সিসা, ২০৭সিসা⁄২০৪সিসা, ২০৮সিসা⁄২০৪সিসা)। ফলে এই দ্বিমুখী পরীক্ষার মধ্যে থেকে যে ফল পাওয়া যাবে তাতে ভুলের সম্ভাবনা খুব কম হবে।

দাঁতের এনামেলের তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হলো তিনটি দাঁত। আমাদের বোঝার জন্য, মাড়ির ভেতরের বা আক্কেল দাঁতের দিক থেকে সামনের দিকে এগোলে, একদম পেছনের দাঁত হল মোলার-৩, পরেরটি মোলার-২, আর তারপরেরটি মোলার-১। এই লেখায় মোলার-১, মোলার-২, মোলার-৩ ই ব্যবহার হবে। মোলার-১ এর এনামেল তৈরি হয়ে যাবার বয়স ৩ বৎসর বয়স। মোলার-২ এর এনামেল তৈরি হবে ৫-৭ বৎসর বয়সে। আর মোলার-৩ এর এনামেল তৈরি হবে ৮-১৬ বৎসর বয়সে। একবার এই এনামেল তৈরি হয়ে গেলে তার মধ্যেকার আইসোটোপের আনুপাতিক হার আর কখনো বদলায় না।

অবশ্য কবরস্থ মৃতের দাঁতের ভেতরের অংশ, বা হাড়েও এই আইসোটেপের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। কারণ সে যা খায়, ব্যবহার করে তার থেকে এই আইসোটোপ তার শরীরে জমা হয়। কিন্তু যেহেতু প্রাচীন কঙ্কালের বেলা অস্থিতে জমা হওয়া আইসোটোপের চেয়ে দাঁতের এনামেল পাওয়া যায় ভালো অবস্থায়, তাই এনামেল গবেষণাগারে পরীক্ষা করা সহজ।

তিন বৎসর বয়সে তৈরি হয়ে যওয়া মোলার-১ এর এনামেলের আইসোটোপের আনুপাতিক হার জানাবে সম্ভাব্য জন্মস্থান আর শৈশবের বাসস্থান। মোলার-২ এর আইসোটোপ আনুপাতিক হার বলবে তার বাল্যকালের বাসস্থানের কথা। আর মোলার-১ আর মোলার-২ তুলনামুলক পরিসর বলবে তার বাসস্থান পরিবর্তনের পরিসর। মোলার-৩ বলে দেবে তার কৈশোর বা প্রথম যৌবনকালের বাসস্থানের কথা।

যেহেতু আগে ন্যান্সি সি লোভেল আর বসন্ত শিণ্ডের অনুসন্ধানে বলা হয়েছে হরপ্পার পুরুষ আর ফারমানার নারীরা অভিবাসী, এবং সম্ভাব্য যে জায়গা থেকে তারা এসেছে সেটা পটোয়ার মালভূমি ও রাজস্থানের ক্ষেত্রী এলাকা, তাই এই ধারণার সত্যতা যাচাই করার জন্য জানা দরকার সেই অঞ্চলগুলোর ভূ-রসায়ন তথ্য। সেটা পাওয়া যায় আগেই করা নানা ভুতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের তথ্যপঞ্জি থেকে, অপেক্ষাকৃত সহজে। কিন্তু যাদের স্থানীয় বলা হয়েছে তারা যে স্থানীয় তা যাচাই করার জন্য দরকার হরপ্পার আর ফারমানার আইসোটোপের তথ্য। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই কেবল জানা যাবে স্থানীয়রা প্রকৃতই স্থানীয় কি না।

হরপ্পা আর ফারমানার আইসোটোপ তথ্য বের করার জন্য ব্যবহার করা হলো দুটো আলাদা উৎস। দুটো আলাদা তথ্য দিয়ে আরেকবার যাচাই করার জন্য। ভূ-রসায়ন তথ্যের জন্য নেওয়া হল সমসাময়িক স্তরের জমে থাকা পলি আর পশুর দাঁতের আইসোটোপ তথ্য। হরপ্পায় নেওয়া হল গৃহপালিত পশু হিসাবে শুয়োর আর কুকুরের দাঁতের এনামেল। কারণ এদের দাঁতের এনামেল থেকে এদের বাসস্থান জানা যাবে। তার সাথে স্থানীয় তুলনা করা হবে নতুন করে পাওয়া ভূ-রসায়নের আইসোটোপের আনুপাতিক হার, সাথে পশুদের দাঁতের আর মানুষের দাঁতের এনামেলের তুলনা মুলক তথ্যও যাচাই করা হয়ে যাবে। কিন্তু হরপ্পায় কুকুর আর শুয়োরের দাঁতের যথেষ্ট নমুনা পাওয়া গেলেও ফারমানায় কিছুই ছিল না। তাই ফারমানার থেকে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার দুরের রাখিগড়ির শুয়োরের দাঁতের নমুনা নেওয়া হল পরীক্ষার জন্য। তুলনা করে দেখা হবে হরপ্পার পলি আর ফারমানার পলির আইসোটোপ তথ্যের সাথে।

হরপ্পা সভ্যতার নগরের বাইরে থেকে আসত খাওয়ার মাংসের জন্য শুয়োর

হরপ্পা ও রাখিগড়ি বা ফারমানার নাগরিকদের খাদ্য হিসাবে মাংসের উৎস শুয়োর কিছু আনা হত বাইরে থেকে, জলপথে। হরপ্পা আর ফারমানার পশুর দাঁতের এনামেল থেকে পাওয়া তথ্য ছিল প্রথম চমক। বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়ে তথ্য দেখালো হরপ্পা ও রাখিগড়ির বেশ কিছু শুয়োর নগরে পোষা হত না। তাদের আমদানি করা হত বাইরে থেকে। একটু চমকানো তথ্য হলেও এই তথ্যের সমর্থনে যথাযথ যুক্তি কিন্তু সহজ। নগরে পশুপালন করার বদলে নগরবাসী অন্য কাজ থেকে বেশি আয় করতে পারলে, পশুপালনে সময় নষ্ট করবে না। আমদানি করবে প্রযোজনীয় পশু।

এই শুয়োরের আমদানির কথা জানা গেল হরপ্পার ও ফারমানার জমির দুই আইসোটোপের বিশদ থেকে। এটা খুব কঠিন নয়। সেই সময়কার মাটির আইসোটোপ বের করলেই হল। পলি থেকে নেওয়া আইসোটোপের তথ্য একই সাথে বলে দেবে মাটি আর জলের আইসোটোপের কথা। এরপর তুলনা করে দেখা হল পশুর দাঁতের আইসোটোপের আনুপাতিক হার। এখানে মুলত ব্যবহার করা হয়েছে শুয়োর আর কুকুরের দাঁতের এনামেল। কারণ পশুরা স্থানীয় কৃষিজ-প্রাণীজ খাবার আর জলই খেয়েছে। কিন্তু যখন জমি আর শুয়োরের দাঁতের এনামেলের আইসোটোপের আনুপাতিক মান কিছু ক্ষেত্রে আলাদা পাওয়া গেল, তখন তার ব্যাখ্যাও দরকার। প্রথমে ভাবা হল, যদি এমন হয় যে পশুদের খাবার বাইরে থেকে আনা হত? কিন্তু তাহলে দুটো নগরেরই সব শুয়োরের একই আইসোটোপ মান পাওয়ার কথা। তা ছাড়া শুয়োরের মত পশুর খাবার, যারা মুলত উচ্ছিষ্ট খায়, তাদের খাবার নৌপথে বা গরুর গাড়িতে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আনা বেশ খানিকটাই অবাস্তব। সাথে থাকছে জলেরও প্রশ্ন। জল তো বাইরে থেকে আমদানি করা হবে না। কাজেই ধরে নিতে হবে কিছু শুয়োর বাইরে থেকেই আনা হয়েছে। যদিও সিদ্ধান্ত বলছে পশুদের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল, তবু নিশ্চিত হবার জন্য পশুদের এনামেলের আইসোটোপের বিভিন্নতার ভিত্তিতে একাধিক বড় ভাগে ভাগ করে আরেকবার দেখা হল। ফলে আরেকটু জানা গেল। জানা গেল যে সব পশুরা স্থানীয় তো নয়ই আমদানি করা শুয়োরও এসেছেও নানা এলাকা থেকে।

এই তথ্য সরাসরি প্রমাণ করে যে নগরে খাবার হিসাবে মাংসের ব্যবহার কিছুটা হলেও ছিল আমদানি নির্ভর। সম্ভব? সম্ভব। খাদ্যশস্য এলে পশুও আসতেই পারে। কোথা থেকে আসতে পারে? ভূ-রাসায়নিক আইসোটোপের তথ্য বলছে রাখিগড়ির বেলা আনা হত হিমাচল এলাকা থেকে। হরপ্পার বেলা তেমন নিশ্চিত এলাকা বলা যায় নি। তবে আনুমানিক কাছাকাছি পাহাড়ি এলাকারই হবে। অত দূর থেকে কেমন করে আনা হত? যেহেতু শুয়োরের মত পশুদের লম্বা পথের পাড়ি দিয়ে স্থলপথে আনা বেশ কঠিন, তাই অনুমান করা যেতে পারে জলপথেই আনা হত এদের। সাথে এটাই আমরা অনুমান করতে পারি কয়েকশ বৎসর ধরেই এই বাণিজ্য চালু ছিল। আর হরপ্পা রাখিগড়ি ব্যবসায়ীদের সাথে পাহাড়ের, হিমাচল এলাকার, জনগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক ছিল। কারণ লম্বা সময় ধরে বিনা অস্ত্রে ব্যবসা চলতে পারে কেবল সুসম্পর্কের ভিত্তিতেই। আবার যেহেতু হরপ্পা রাখিগড়ি দুটো বড় নগরে একই ফল পাওয়া গেছে তার থেকে অনুমান করাই যেতে পারে যে সম্ভবত গোটা হরপ্পা সভ্যতায় এটাই প্রচলিত প্রথা ছিল।

হরপ্পা নগরের মানুষদের একাংশ বহিরাগত

হরপ্পা আর ফারমানা এই দুই প্রাচীন নগরের কবরে যারা শুয়ে আছে, নারী ও পুরুষ, তাদের এখানে আনা হয়েছিল বাল্যকালে।

মাটির আইসোটোপের সাথে পশুর দাঁতের এনামেলের আইসোটোপের মিল না পেয়ে আমরা যে যুক্তিতে পশুদের বাইরে থেকে আনা হয়েছে বলেছি, সেই একই যুক্তিতে দাঁতের এনামেলের আইসোটোপের অমিলের ভিত্তিতে আমরা মানুষদেরও বহিরাগত বলবো। যেহেতু হরপ্পায় আর ফারমানায় এই অমিল পাওয়া গেছে, তাই বলতে হয় যে তারা বহিরাগত ছিল। তারই সাথে যেহেতু হরপ্পা আর ফারমানার মানুষদের মধ্যেও দাঁতের এনামেলের আইসোটোপের হার অনেকটাই ভিন্ন। তাই এই বহিরাগত শব্দটি দুটি নগরের জন্য দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীকে বোঝাবে।

হরপ্পা আর ফারমানায় পাওয়া এনামেলের আইসোটোপিক তথ্য আরো বলছে যে আগে ভাবা মত হরপ্পার নারীরা স্থানীয় আর ফারমানার পুরুষরা স্থানীয়, সে ধারণাও সঠিক ছিলো না। দুটি নগরেই নারী পুরুষ উভয়ই এসেছে বাইরে থেকে। বাইরে থেকে এসেছে কথাটাও হয়ত ভুল। সঠিক হবে আনা হয়েছে। আনা হয়েছে তাদের বাল্যাবস্থায়। শিশু আর বালক-বালিকারা নিজের ইচ্ছায় দূরদেশ পাড়ি দিতে পারে না, তাদের নিয়ে আসতে হয়।

তবে সবার আগে মনে রাখতে হবে এই বহিরাগত শব্দটি গোটা নগরের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য হবে না। হরপ্পার ছোট, বহুব্যবহৃত, কবরক্ষেত্র ব্যবহার করতো এক ছোট জনগোষ্ঠী। ফারমানার কবরের বেলাও একই কথা। কাজেই গোটা নগরের বিশাল সংখ্যার লোকেদের বদলে কেবল কবরের সামান্য কয়েকজনের দাঁতের এনামেলের ভিত্তিতে গড়া ধারণায়, কেবল তাদের জন্যই এই অভিবাসী অভিধা প্রযোজ্য হতে পারে।

ন্যান্সি লোভেল বলেছিলেন হরপ্পার নারীরা হরপ্পার স্থানীয়। সে ধারণা পাল্টাবে কেন? পাল্টাবে কারণ এই দাঁতের এনামেলের তথ্য বলছে যে তিন বৎসর বয়সের পরে তাদের স্থান পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিবর্তন যেমন পুরুষদের তেমনি নারীদের বেলাও পাওয়া গেছে। হরপ্পায় এই নারীদের মোলার-১ এ দুটি স্ট্রনটিয়াম আইসোটোপের মধ্যে যে আনুপাতিক হার পাওয়া গেছে তা আবার পুরুষদের মোলার -১ এর দুটি স্ট্রনটিয়াম আইসোটোপের মধ্যের আনুপাতিক হারের চেয়ে কম। ফলে বোঝা গেল পুরুষ আর মেয়েরা আসতো ভিন্ন এলাকা থেকে। এমন কি হতে পারে না যে নারীরা সন্তানের জন্মের জন্য বাইরে যেত ধরা যাক মায়ের কাছে, তারপরে বছর তিনেক হলে বাচ্চাকে নিয়ে আবার হরপ্পায় ফিরতো। এমনিতে তেমন সম্ভবনা থাকেই। তবে ঐ ছেলে আর মেয়েদের আলাদা স্ট্রনটিয়াম হার বলে সেটা সম্ভব না। কারণ জন্মের আগে তো মা জানবে না ছেলে না মেয়ে হবে যে ছেলের জন্মের জন্য এক জায়গায় মেয়ের জন্য অন্য জায়গায় যাবে।

ফারমানায় নারী পুরুষের পরিচিতি খুব ভালো ভাবে আলাদা করতে না পারায় সেখানেও নারী পুরুষ আলাদা এলাকার ছিল কি না তা সঠিক বলা যায় নি। তবে ফারমানায় প্রতিটি শিশু বাইরে থেকে এসেছে পাঁচ বৎসরের আগেই। সম্ভবত তিন বৎসর বয়সেই। হরপ্পায় সেরকমই হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিলল পাঁচ বৎসরের দিকে। একেবারে তিন বৎসরে কমই এসেছিল। কেউ কেউ বাইরে ছিল সাত বৎসর অবধি (মোলার-২)। তারপরে তারা হরপ্পার বাসিন্দা হয়েছে (মোলার-৩)। ব্যতিক্রম ছিল কেবল হরপ্পায় একজনের। হরপ্পার স্থানীয় ভূ-রসায়নের আইসোটোপ মানের কাছাকাছি ছিল এর তিনটি দাঁতের আইসোটোপ তথ্য। ফলে তার জন্য আলাদা করে অক্সিজেন আইসোটোপ পরীক্ষা করা হয়। দেখা গেল, না সেও বাইরে থেকেই এসেছে।

এরা বাইরে থেকে বলতে কোন এলাকা থেকে এসেছিল? কী ভাবে এসেছিল?

পটোয়ার মালভূমিকে যদি হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশ অবধি বিস্তৃত করে দেখা হয় তবে এরা সেই অঞ্চল থেকে হরপ্পায় এসেছিল। এখানে এসে স্ট্রনটিয়াম আর সিসার দুটো আলাদা আইসোটোপ নিয়ে পরীক্ষার কার্যকারিতা আরও ভালো ভাবে বোঝা যায়। যেমন পাটোয়ার মালভূমির উত্তর পশ্চিমের উঁচু এলাকায় (এলাকা-ক) মুল পটোয়ার মালভূমির তুলনামুলক নিচু এলাকার (এলাকা-খ) সিসার আইসোটোপের আনুপাতিক হার এক থাকলেও স্ট্রনটিয়াম আইসোটোপের আনুপাতিক হার ছিল আলাদা। ফলে দুটো এলাকা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা গেল অনেক সহজে। ফারমানার বেলাতেও তার সম্ভাব্য পশ্চাদভূমি চেনা গেল সিংঘানা আর জ্ঞানেশ্বরে পাওয়া তামার গাদে থাকা সিসার আইসোটোপের আনুপাতিক হার থেকে। সেখানকার তামার গাদের সিসার সাথে ফারমানার মৃতদের মোলারের-১ এর মিল পাওয়া গেল। কিন্তু ফারমানায় ভালো করে বোঝা না গেলেও হরপ্পার তথ্য বলছে নারী পুরুষ এক এলাকার ছিল না। আর তারা কেউ পরস্পরের সাথে সম্পর্কিতও ছিলনা বলেই অনুমান করা হচ্ছে এখন অবধি পাওয়া তথ্যে।

কিন্তু সবার আগে মনে রাখতে হবে এরা সবাই তাদের বাল্যাবস্থায় বাসস্থান বদলেছিল। কাজেই তাদের বেলা ‘এসেছিল’ বলার চেয়ে ‘আনা হয়েছিল’ কথাটাই বেশি লাগসই হবে বোধহয়।

তাহলে এদের শিশু শ্রমিক হিসাবে ধরে আনা হত? স্বাভাবিক প্রশ্ন। আর তার যথাযথ উত্তর খুব প্রয়োজনীয়।

এর উত্তরের জন্য আমাদের দেখতে হবে এদের আইসোটোপ ছেড়ে কঙ্কালের তথ্যের দিকে। সাথে দেখবো কবরের ব্যবস্থাপনা। কঙ্কালগুলোর রোগবালাইয়ের দিকটা দেখা হয়েছে একাধিক গবেষণায়। দেখা গেছে এদের গড় স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। শৈশবে রক্তাল্পতায় ভুগেছে কেউ কেউ, মুলত খাদ্যাভ্যাসের দরুন। সেটাকে আমরা তাদের হরপ্পা বা ফারমানাতে আসার আগের বা সামান্য পরের ঘটনা বলে ধরে নিতে পারি। তাদের স্বাস্থ্য বলে তারা খাদ্যের অভাবে বা অতিপরিশ্রমে মারা যায় নি কেউই। তাদের যে কোন অযত্ন হত তেমনও কোন প্রমাণ নেই। বরং বিকলাঙ্গ আর বিকৃত মুখমণ্ডল নিয়েও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল, মোটামুটি পূর্ণজীবনকাল বেঁচে ছিল। মৃতা নারীদের হাতে শাঁখা থাকত। দেখা গেছে প্রাচীন নারীদের হাতে যত মোটা শাঁখা থাকত পরের দিকে তুলনায় হাল্কা শাঁখাই থাকত। বিজ্ঞানীরা বলছেন এতে বোঝা যায় পরের দিকে মেয়েদের কায়িক পরিশ্রম মানে শাঁখা ভেঙ্গে যেতে পারে তেমন কোন ভারী কায়িক পরিশ্রমের কাজ আর করতে হত না। মেয়েদের অস্থিক্ষয়, অস্থিসন্ধিবাত থেকে পাওয়া তথ্য বলছে সম্ভবত তাদের মাথায় করে খাবারের জল আর রান্নার কাঠ বইতে হত। নিয়মিত তেমন কোন ভারী বোঝা বইতে হত না। পুরুষদেরও কোন ভারী বোঝা বইতে হত না। সহজ কথায় তাদের কায়িক পরিশ্রমের হার ছিল পেশাদক্ষ যে কোন নগরবাসীর মতই। তাদের মৃত্যুর পরে যেভাবে কবর তৈরি হয়েছিল, যে ধরনের দান সামগ্রী দেওয়া হয়েছিল, সাথে মৃতদের গায়ের উন্নত মানের গয়না আর নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী (যেমন ব্রোঞ্জের আয়না) দেওয়া হয়েছিল তাতে অনুমান করা যায়, হরপ্পা নগরে তারা যে ভাবেই এসে থাকুক, নাগরিক সমাজের অবধারিত সামাজিক শ্রেণি বিভেদে তারা উচ্চ না হলেও অন্তত মাঝারি পর্যায়ের ছিল। অর্থাৎ যে শিশু বা বালক-বালিকাদের আনা হয়েছিল বহু দূর থেকে তাদের শিশু শ্রমিক বা আজন্ম দাস হিসাবে আনা হয় নি। বরং ভবিষ্যতের কর্মদক্ষ নগরবাসী হিসাবেই তাদের লালন করা হয়েছিল।

বিশেষ সামাজিক প্রথায় নিয়ন্ত্রিত অভিবাসন

নগরের মধ্যে কয়েকশ বৎসর ধরে টানা আপাত স্বচ্ছল এই অভিবাসীদের বাল্যে নগরে আসা সম্ভবত বিশেষ সামাজিক প্রথার অঙ্গ ছিল। এই অভিবাসীদের জন্মের এলাকার এলাকা ছিল খনিজ সমৃদ্ধ। কাজেই ভাবা যেতে পারে এর সাথে ছিল নগরের অভিজাত বণিকদের সম্পর্ক।

প্রথমেই খেয়াল করতে হবে এই বছর তিনের শিশু, বা বছর পাঁচের বালক-বালিকাদের একবারে বা দুবারে, এক দলে বা দুই দলে আনার পরে আর কখনো আনা হয় নি এরকম ছিল না। বরং কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের নিয়মিত নগরে আসার প্রথা চালু ছিল। এবং নগরে আসার পরে তাদের লালন পালন করা, কাজ শেখানো এবং সব শেষে মৃত্যুর পরে বিশেষ প্রথানুসারে তাদের কবরস্থ করা চালু ছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। এটা নগরের দুই চার দশ জনের খেয়াল খুশীতে অত লম্বা সময় ধরে চালু থাকতে পারে না। বিশেষ করে যখন প্রধান নগর হরপ্পা আর প্রান্তিক নগর ফারমানায় একই প্রথা একই সময় কাল ধরে চালু থাকতে দেখা গেল। এর থেকে এটা প্রায় নিশ্চিত যে এই প্রথা সম্ভবত গোটা হরপ্পা সভ্যতার এলাকাতেই চালু ছিল। প্রসঙ্গত লোথালে পাওয়া দেহাবশেষের সাথে লোথালের পশ্চাদভূমির শিকারি-সংগ্রাহকদের দৈহিক কাঠামোগত মিল পাওয়া গেছে।

হরপ্পা সভ্যতার নগর-বসতি সহ গোটা সভ্যতার এলাকা জুড়েই এক ওজন, মাপ, সিল, নগর গঠন কৌশলের ব্যবহার বলে গোটা এলাকা জুড়ে প্রচলিত ছিল এক বাণিজ্য ভিত্তিক প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা। তার সাথে দেখা যাচ্ছে যাদের নগরে আনা হল বাল্যাবস্থায় তারা সবাই এসেছে খনিজ সমৃদ্ধ এলাকা থেকে। এর থেকে অনুমান করা যায় গোটা ব্যবস্থাপনার পেছনে ছিল হরপ্পা সভ্যতার অভিজাত বণিক সম্প্রদায়। এক ওজন এক মাপ, এক সিল, এক নগর গঠন প্রনালীর মত করেই হয়ত তারা গড়ে তুলেছিল এক ব্যবস্থাপনা যা তাদের নগরগুলোর সাথে সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় করে তুলেছিল। এই ব্যবস্থাপনার পুরো চালচিত্র আমাদের বোঝা হয়ে ওঠেনি। হয়ত ভবিষ্যতের আরও গবেষণা বুঝতে সাহায্য করবে।

কিছু প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন আসতে পারে কবরস্থানে শুধুই অভিবাসীদের কবর দেওয়া হত? এমনিতে নগরের মধ্যে কবরখানায় সব বর্গের লোকেরই উপস্থিতি থাকার কথা একমাত্র অতি অভিজাতদের বাদ দিলেও দেওয়া যেতে পারে। হয়ত তাদের কবরখানা পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই ছোট আকারের কবরখানা বলে গোড়া থেকেই গোটা শহরের লোকের এখানে কবর দেবার কথা ভাবা হয় নি। কিছু লোকের জন্যই এটা। তারপরেও এখানে অন্তত দুই একজন স্থানীয় নগরবাসীর দেহাবশেষ পাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। নেই। তেমনি নেই কোন শিশুদের কবরও। এই নেই বলেই কোন বিশেষ প্রথায় নিয়ন্ত্রিত ছিল এই কবর দেবার ব্যবস্থা। যেহেতু কবর দেবে জীবিত নগরবাসীরা তাই অবশ্যই এই প্রথার নিয়ন্ত্রক নগরবাসীরা। সম্ভবত নগরের প্রশাসক অভিজাত লোকেরা।

পরের প্রশ্ন একগুচ্ছ। কেন বাল্যকালেই এদের আনা হত? কেন জন্মদাতারা তাদের তুলে দিত নগরের বণিকদের হাতে? পরবর্তী কালে এরাই কি সেই সমৃদ্ধ এলাকা আর নগরের বণিকদের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী হত? কিন্তু অনেক কঙ্কালে দেখা গেছে এরা দীর্ঘকাল বসে কাজ করত। তাহলে? মাঝে মধ্যে যেত? তাহলেও নারীদের কি ভূমিকা থাকত? তারা তো লম্বা বাণিজ্যিক ভ্রমনের জন্য উপযুক্ত নয়।

আরেক প্রশ্ন হল এই অভিবাসীরা সকলেই প্রথম প্রজন্মের। দ্বিতীয় প্রজন্মের লোকেরা কোথায়? এমন তো হতে পারে না যে তারা অবিবাহিত থাকতে বাধ্য ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে নারীদেরও (ভিন্ন এলাকা থেকে) আনাটা অর্থহীন।

দ্বিতীয় প্রজন্ম নগরেই থাকলে তাদের মৃতদেহ কি ভাবে সৎকার হত? কেন তাদের দেহ তাদের মা-বাবার মতই কবরস্থ হল না? মৃতদেহ সৎকারে সন্তানদের ভূমিকা থাকার কথা। তাহলে তারা পিতা মাতার দেহ কবরস্থ করলেও নিজেদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা কেন রাখবে?

অনেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর জানা নেই। তবু আমরা অন্যপথে চিন্তা করতে পারি।

যারা এসেছিল তারা এক ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী হিসাবেই নগরে বাস করত। তারাই তাদের মধ্যে মৃতদের কবর দিত। কিন্তু নানা এলাকা থেকে আসা বাচ্চারা কি করে ঘনিষ্ঠ হবে বা কি করে তাদের কোন বিশেষ প্রথা চালু রাখবে কয়েকশ বৎসর ধরে? এখানে আমাদের জানা একটি সামাজিক সম্পর্কের কথা ভাবা যেতে পারে। ‘দুধের ভাই’, ‘দুধের বোন’ এক মায়ের সন্তান না হলেও একই ধাত্রী মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে এমন সম্পর্ক তো আছেই। আর সেই সম্পর্ক বেশির ভাগ সময়েই হয় গভীর আবেগের সম্পর্ক। এমন হতে পারে এই সন্তানদের সংগ্রহ করা হত ছড়িয়ে থাকা নানা ধাত্রী মায়ের মারফৎ। এমনও হতে পারে এরা ছিল অনাথ। ধাত্রী মা এদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার কথা ভেবে তুলে দিয়েছিল নগর থেকে মাঝে মাঝে আসা বণিকের হাতে। নগরে এসে পরস্পরের ভাই বোন সম্পর্ক গড়ার সূত্র ছিল পেছনে ফেলে আসা ধাত্রী মা। নগরে এসে তারা বড় হত বণিকের আশ্রিত পুত্র-কন্যা হিসাবেই। এই ব্যবসাসূত্রে বাইরে গিয়ে এক দুটি অনাথকে সাথে নিয়ে আসা ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলিত প্রথা হয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। কেউ আর অবাক হত না। তেমন করে হলে এই আশ্রিতদের নিজেদের মধ্যে যে দুধের সম্পর্ক গড়ে উঠতো তা পরবর্তী প্রজন্মে আর টিকে থাকার কথা না। তাই কেবল প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীরাই স্থান পেত কবরখানায়। অবশ্যই দ্বিতীয় প্রজন্মের হাতে। প্রথম প্রজন্ম কবরস্থ হত চলে আসা বিশেষ প্রথা মেনে। দ্বিতীয় প্রজন্মের মৃতদেহ সৎকার হত এখনো আমাদের অজানা, শহরের অধিকাংশের প্রথা মেনে। তবে এই ধারণায় একটা ফাঁক থেকে যায়। তা হল কেন ছেলে আর মেয়েদের আনা হত ভিন্ন এলাকা থেকে? এই উত্তরের অভাবে অনাথদের আশ্রয় দেবার কথা খুব একটা মান্যতা পাবে না। এছাড়া ভাবা যায় ছেলেদের আনা হত পরে তারা দক্ষকর্মী হিসাবে বণিক পরিবারের পণ্য উৎপাদনে সহায়ক হবে, আর তাই তাদের বাছা হয়েছিল বলিষ্ঠদেহী পরিবার বা এলাকা থেকে। মেয়েদের উপযোগিতা কেবল কারুশিল্পে সীমাবদ্ধ না থেকে ভবিষ্যতে নগরের অন্য পরিবারের বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার জন্য ধাত্রীমায়ের ভূমিকায় ব্যবহারের জন্য, তাহলে মেয়েদের বাছাইয়ের জন্য এই ভিন্ন প্রয়োজনের শর্তে তাদের জন্মের এলাকাও ভিন্ন হতে পারে। কারণ মেয়েদের দাঁতের স্ট্রনটিয়াম আইসোটোপের কম আনুপাতিক হার বলে তাদের আনা হয়েছিল ছেলেদের চেয়ে অনেকটাই দূর থেকে (এলাকা –ক)।

তারপরেও ভিন্ন ভিন্ন এলাকা থেকে আনা বাচ্চাদের বড় হয়ে পরিণত বয়সে মারা যাবার পরে তাদের অতীত ভিন্নতা মুছে এক কবরস্থানে এক প্রথায় কবর দেবার বিষয়ে হয়ত সন্দেহ থাকবে। সেক্ষেত্রে তাকানো যাক একটু অন্য সময়ের অন্য এলাকার দিকে।

ভাবা যাক নিউইয়র্কে ব্রড স্ট্রীটের বাড়ির ভিত খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া আফ্রিকান আমেরিকানদের কবরস্থলের কথা। সেই কবরস্থলের আফ্রিকান আমেরিকানরা এসেছিল অন্য এক মহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে। হয়ত তাদের মৃতদেহ সৎকারের প্রথা ছিল নানা রকমের। কিন্তু যারা মৃত তাদের সেই সব প্রথা মনে থাকলেও তা পালন করতে পারবে না। কারণ কবর দেবে জীবিতরা। তাই কবরে শুয়ে থাকলো নানা এলাকার নানা লোক একটি মাত্র পরিচয় নিয়ে, তারা আফ্রিকান আমেরিকান। তাদের সবার কবর হল এক প্রথায়। জীবিতদের ঠিক করে দেওয়া প্রথায়। এই শেষ ধারণাকে সঠিক ধরলে মেনে নিতে হয় শিশুদের আনা হত ভবিষ্যতে শ্রমিক হবার জন্য। দাস নয়, দক্ষ শ্রমিক। বণিক পরিবারটির দক্ষ শ্রমিক। এবং হয়ত আগে ভাবা মত তারা অনাথই ছিল।

ছেলে মেয়ে আলাদা এলাকা থেকে আনার কথায়, আমরা জানি না, হয়ত দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, এলাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এমন সব নানা বিশ্বাস আর পছন্দের ভিত্তি ছিল এলাকা ভিত্তিক ছেলে বা মেয়েদের আনার।

শেষের কথা

এই গোটা গবেষণা হয়েছে হরপ্পা সভ্যতার মাত্র দুটি নগরে। আর অবশ্যই এই দুই শহরেও প্রতিটি শবদেহ পরীক্ষা করা হয় নি। নানা কারণেই তা সম্ভব না। তারপরে কি করে বলতে পারি এটাই ছিল হরপ্পা নগরের বিশেষ প্রথা? এখানে বলতে হয় গবেষণা ছিল প্রকৃতপক্ষে এলোমেলো নমুনা ভিত্তিক। পরিসংখ্যানে এমন নমুনা নিয়েই তো কাজ হয়। তাতে বড় পরিসরে খুব কিছু ভুল তথ্য আসে না। তার সাথে বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি প্রত্ন সাংস্কৃতিক তথ্যের সাথে এক সুরে কথা বলে তা হলে, বলে এক সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা তবে মেনে নিতে খুব অসুবিধা হবার কথা না।

এটা গবেষণার সমর্থক ভাবনা। কিন্তু বিরুদ্ধ ভাবনাও দরকার গোটা পরিস্থিতি বোঝার জন্য।

এই আইসোটোপ নিয়ে গবেষক দলের অগ্রণী ছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ভ্যালেন্টাইন, তবে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাথে ছিলেন দুই প্রখ্যাত হরপ্পা সভ্যতা বিশেষজ্ঞ জোনাথন মার্ক কেনয়ের আর বসন্ত শিণ্ডে। এবং অনেক বিষয়েই এই শেষের দুইজন ঠিক এক সুরে কথা বলেন না। আর ছিলেন ডেকান কলেজেরই বীণা মুসারিফ-ত্রিপাঠীও, ইনিও হরপ্পা সভ্যতার কঙ্কাল পরিচয় নিয়ে আগেও কাজ করেছেন আর তা নিয়ে বিশেষ মতবাদও পোষণ করেন।

কাজেই এই তিনজন এক গবেষণাপত্রে এক সুরে কথা বললে তার গুরুত্ব বেশি হবারই কথা। তবু আমার কানে যে ভিন্ন সুর বাজলো তা হল, এই গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়েছিল ২০১৫তে। তার তিন বৎসর পরে প্রকাশিত হয় বসন্ত শিণ্ডেরই রাখিগড়ির ডি.এন.এ বিশ্লেষণের ফল। যদিও এই রাখিগড়ির ডি.এন.এ বিশ্লেষণ নিয়ে গবেষণা পত্রের শিরোনাম ছিল দক্ষিণ এশিয়াতে স্বাধীন ভাবে কৃষিকাজের শুরু হবার কথা, তবু শেষ পর্যন্ত এই গবেষণাও ভারতের চিরাচরিত আর্য-অনার্যের গোলকধাঁধা থেকে বের হতে পারে নি। গবেষণাপত্র প্রকাশের পরবর্তী সব আলোচনারও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকলো আর্য-অনার্য।

২০১৫ র আইসোটোপ ভিত্তিক গবেষণার ফল অনুযায়ী রাখিগড়ির মহিলা অভিবাসী হবার সম্ভাবনা থাকলেও রাখিগড়ির ডি.এন.এ গবেষণাপত্রে তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য ছিলো না। অবশ্যই একটি মাত্র ডি.এন.এ থেকে রাখিগড়ির মহিলা অভিবাসী ছিলো কি না তা বলা সম্ভবও ছিলো না। কিন্তু এই মহিলার, বা এক বৎসর আগে বলা রাখিগড়ির পুরুষটির দাঁতের আইসোটোপ পরীক্ষা করেছিলেন বসন্ত শিণ্ডে, নীরজ রাই ও রাইখরা? আমরা জানি না। কারণ এর কোন উল্লেখ নেই। তবে রাখিগড়ির মহিলা অভিবাসী হলে হরপ্পান জিন শব্দটির গুরুত্ব হয়ত কমে যেত অনেকটাই।

তথ্যসূচি

- Astha Dibyopoma, Dong Hoon Shin, Chang Seok Oh, Vasant Shinde, “Human Skeletal Remains from Ancient Burial Sites in India: With Special Reference to Harappan Civilization.” Published in Korean Journal of Physical Anthropology, published in January 2015.

- Benjamin Valentine, George D Kamenov, Jonathan Mark Kenoyer, Vasant Shinde, Veena Musharif-Tripathy, Erik Otarola-Castillo, and John Krigbaum, “Evidence for Pattern of Selective Urban Migration in Greater Indus Valley (2006-1900BC): A Lead and Strontium Isotope Mortuary Analysis”. PLOS ONE, Research article, published on April 29, 2015.

- Veena Musharif-Tripathy, “Tales from Fragment: A review of Indian Human Skeletal Studies.” Published in Anatomy & Biological Anthropology, (Korean Association of Bilological Anthropology), published in June 2019.

- Kenneth A R Kennedy, “The Uninvited Skeleton at the Archaeological Table: The Crisis of Paleoanthropology in South Asia in 21st Century”. Published in Asian Perspective in 2003.

- Brian E Hemphill, “Who were the Massacre Victims at Mohenjo-daro? A carnimetric Investigation.” Published in Walking with Unicorn Published by Archaeopress Publishing Ltd. Oxford.

- Gwen Robbins Schug, K. Eline Blevins, Brett Cox, Klesey Gray, V. Mushrif Tripathi, “Infection, Disease, and Biosocial Processes at the End of Indus Civilization.” Published in PLOS ONE on December 17, 2013.

- Nancy C Lovell, “Skeletal Paleopathology of Human Remains from Cemetery R37 at Harappa, excavated in 1987 and 1988.” Publisher University of Alberta Education and Research Archive (ERA). Published in 2014 at Edmonton, Canada.

খুব প্রয়োজনীয় লেখা ও তথ্য

ধন্যবাদ

এই লেখায় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে হরপ্পার অভিবাসনের গতিধারা, লেবার ইকনমিকস, নগর-গ্ৰামের সম্পর্ক, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক।

তুষারবাবুর লেখা পড়ে বরাবরই মুগ্ধ হই। বিজ্ঞাননিষ্ঠ ইতিহাস লেখার ব্যাপারে ওঁর লেখা পড়ে অনেক কিছু শিখি। এই লেখাটাকে অসাধারণ বললে কম বলা হবে।

ধন্যবাদ

খুব সুন্দর পূর্ণাঙ্গ একটি আলোচনা ।

ধন্যবাদ

তুষারবাবু আপনাকে আবারো ধন্যবাদ। এত বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ একটি লেখা উপহার দেওয়ার জন্য। লেখাটি পড়ে কতকগুলি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদি শিশুদের শহরের বাইরে থেকেই নিয়ে আসা হরপ্পা সভ্যতার একটি প্রথা হয়ে থাকে, তবে এই শহরগুলির নারী পুরুষের বৈবাহিক জীবন কীরূপ ছিল? কেনই বা তারা শিশুদের অত দৃর থেকে নিয়ে আসতো! পশুপালন তো এদের জীবিকা ছিল না। তবে বাণিজ্য ছাড়া আর শিল্পোৎপাদন ছাড়া আর কিরূপ জীবিঈআ ছিল এদের? এইরকম নানা প্রশ্নের চিন্তা মাথায় ভীড় করছে। আর এইসব চিন্তার ইন্ধন জোগানোর জন্য ধন্যবাদ।

kichu janlam. Onek jana baki. Deadbody porano hoto na ?

এককথায় অনবদ্য শিক্ষামূলক লেখা। বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতি আজ কোথায় পৌঁছেছে ভাবা যায় না। তুষার বাবুর এই অমূল্য লেখাটি সযত্নে সংগ্রহে রেখে দিলাম।

ধন্যবাদ