নাস্তিকতা ও মানুষের ভবিষ্যৎ

কেন এই লেখা

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, বিশেষত যদি আবার সে মানুষটি নাস্তিক হয়, এবং আমাদের মত কোনও একটি দেশের বাসিন্দা হয়। তার চারদিকের মানুষেরা, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটনাচক্রে হয়ত নাস্তিকের খুব কাছের লোক, তারা থেকে থেকে ধর্মীয় উৎসবে মেতে ওঠে, বিবাহ-শ্রাদ্ধশান্তি-উপনয়নে একসাথে জড়ো হয়, পরমানন্দে খাওয়া দাওয়া গল্পগুজব করে, অনায়াসে অন্য ধর্মের লোকেদের নিয়ে সন্দেহ, তাচ্ছিল্য আর ঘৃণায় ভরপুর ইঙ্গিত ও রসিকতার বিনিময় করে। আর, নাস্তিক তখন কেমন একটেরে হয়ে থাকে, চারপাশের সাথে মিলতে পারে না, এ সবের অন্তর্নিহিত অর্থহীনতা বড় কষ্ট দেয় তাকে। একা হয়ে যাওয়া যন্ত্রণার, কিন্তু, সর্বজনস্বীকৃত একটি ‘সত্য’-কে মিথ্যা বলে চিনতে পারার যন্ত্রণাটাও কি কম? তাই, গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে সে। লাখো ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীর ভীড়ে একা বসে সে চিন্তা করে, এ পৃথিবী কি কখনওই তার মত হবে? এ পৃথিবীর বেশিরভাগ কি কখনওই বুঝবে, মিথ্যেকে মিথ্যে বলে জেনে ফেলাটাকেই সানন্দে উদ্যাপন করা যায়, তা দিয়ে সমৃদ্ধ জীবন কাটানো যায়, জীবনের নতুন অর্থ অন্বেষণ করা যায়?

অবশ্য, শুধুমাত্র ব্যক্তি-নাস্তিকের মানসিক স্বস্তি বা অস্বস্তির প্রশ্নও নয় এটা, এ আসলে আরও অনেক বড় প্রশ্ন। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন কি কোনওদিনই পুরোপুরি মিলতে পারবে তার যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বোধের সাথে? বেশির ভাগ লোকই স্কুল কলেজের বিজ্ঞান-পরীক্ষার খাতায় লিখে আসবে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নের নিয়মকানুনের কথা, জৈব বিবর্তনের কথা, কিন্তু একান্তে তা বিশ্বাস করবে কি? মানতে পারবে কি, যে, এ জগৎ কোনও অদৃশ্য মহাক্ষমতাধর ব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনে চলে না, চলে বস্তুর নিজস্ব নৈর্ব্যক্তিক নিয়মে? জড়ের অন্ধ স্বভাব কেমন করে কোটি বছরের কালচক্রে নিজে নিজেই জন্ম দেয় প্রাণ-মন-চেতনার, কেমন করে সচেতন প্রাণ নিজেই তৈরি করে নিজের অস্তিত্বের অর্থ – সে কথা ভেবে সে কি কখনও পারবে মগ্ন বিস্ময়ে অবগাহন করতে? সে কি কোনওদিনই বুঝবে যে, নিজের দেবতা সত্যি আর অন্যের দেবতাটি মিথ্যে নয়, কারণ, আসলে তো সবকটিই মিথ্যে – যেহেতু আমরা সবাই এসেছি একই মহাবিশ্বের ধুলো থেকে, জড়বস্তুর একই অন্ধ নিয়মে! পরস্পরকে নিকেশ না করে সে কি কোনওদিন উদ্যোগী হবে মিথ্যা ও অর্থহীন ঘৃণা আর হিংসাকে নিকেশ করতে?

লাখো বিশ্বাস-আর্তের ভীড়ে একা বসে বসে নাস্তিক ভাবে এইসব। কিন্তু, সত্যিই কি নাস্তিক এতটাই একা, এতই বিরল, যেমনটি সচরাচর মনে হয় ?

কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমরা ঠিকঠাক জানতাম না, ঠিক কত সংখ্যক লোক কীসে বিশ্বাস করে। সতেরো শতক থেকে ইউরোপে (এবং ঊনিশ শতকের শেষে এদেশেও) চালু হয় আধুনিক অর্থে ‘সেন্সাস’ বা লোকগণনা। তাতে ধরা পড়ে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা। তবে, সে সব লোকগণনায় কার ধর্ম কী সেটা প্রতিটি ব্যক্তিকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা হত না, সেটা ধরে নেওয়া হত তার পারিবারিক পরিচয় থেকে। ফলে তাদের মধ্যে কেউ নাস্তিক আছে কিনা বোঝা যেত না, অবশ্য তখন সম্ভবত প্রায় কেউই নাস্তিক ছিল না। বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ধর্মবিশ্বাসের বিস্তারিত সমীক্ষা শুরু হল ইউরোপ ও আমেরিকায়, এবং তখনই প্রথম বোঝা গেল, বিশ্বাসের লৌহবাসরঘরটি আসলে তত নিশ্ছিদ্র নয়। একুশ শতকের গোড়া থেকে আমরা পাচ্ছি পৃথিবীব্যাপী সমীক্ষার নির্ভরযোগ্য ফলাফল, আর তার মধ্যে আছে আমাদের দেশও। সেই সব ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণায় মেতে উঠেছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। কী বলছেন তাঁরা?

নাস্তিক কি বাস্তবিকই যতটা মনে হয় ততটাই একা? পৃথিবীর সবখানেই? এবং, যতটা একা তিনি আজ রয়েছেন, ঠিক ততটাই কি চিরকাল থাকবেন? সে কথা নিয়ে চর্চা করতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে ধর্মমত সংক্রান্ত সমীক্ষাগুলোর ফলাফল ও সে সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার দিকে।

আগের কথা আগে

ধর্ম ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস ঠিক কতটা পুরানো? নাস্তিকতার ইতিহাস খুব বেশি লোক লেখেন নি। যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের এ ব্যাপারে দুই রকম অবস্থান আছে। এক, নাস্তিকতার অস্তিত্ব ছিল সেই প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার সময় থেকেই। দুই, প্রাচীনকালে পুরাণের গল্পের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল, পুরুতদের লোক-ঠকানো নিয়ে সমালোচনা ছিল, অজ্ঞ আনপড় মানুষের কুসংস্কার নিয়ে বিদ্রূপ ছিল, কিন্তু সত্যিকারের নাস্তিকতা ছিল না, এবং জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বোধবুদ্ধি অন্তত কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর না হলে তা সম্ভবও নয় – কাজেই, ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের আগে পর্যন্ত সত্যিকারের নাস্তিকতার উদ্ভব ঘটেনি। সেই হিসেবে, ১৭৭০ সালের ফরাসিদেশে বেনামে প্রকাশিত বারোঁ দ্য’লবাখ-এর লেখা দর্শনগ্রন্থ, ইংরেজি অনুবাদে যার নাম দাঁড়ায় ‘দ্য সিস্টেম অফ নেচার’, এটাই হচ্ছে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ নাস্তিকতাবাদী বই। কারণ, এই বইতে শুধু ধর্ম-কুসংস্কার-ঈশ্বরতত্ত্বের নেতিবাচক সমালোচনা নয়, তার প্রতিপক্ষ হিসেবে যুক্তি-বিজ্ঞান-নাস্তিকতা ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিবাচক বিকল্প বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছিল। কথাটা ঠিকই, ও ব্যাপারে এই বইটাই সম্ভবত প্রথম। তবু, একটু ভেবে দেখলে এই দুই অবস্থানকে মিলিয়ে হয়ত একটা গোটা আঁটোসাঁটো গল্প বানান সম্ভব। প্রাচীন গ্রিস ও রোম-এর যুক্তিমনস্ক দার্শনিক, যেমন থ্যালেস, অ্যানাক্সাগোরাস, অ্যানাক্সিমিনিস, অ্যানাক্সিমান্ডার, ডিমোক্রিটাস, লুক্রেশিয়াস, এপিকিউরাস – এঁরা জগৎ ও প্রকৃতির পৌরাণিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত কার্যকারণের ভিত্তিতে জগৎকে বোঝবার রাস্তাটা হাট করে খুলে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত সম্ভবত ছিলেন কবি ও সোফিস্ট দার্শনিক ‘ডায়াগোরাস অফ মেলোস’। তাঁর এক বন্ধু যখন তাঁকে সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটা থেকে বেঁচে ফেরা নাবিকদের ছবি দেখিয়ে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করেন, তখন তিনি নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, যারা বেঁচে ফেরেনি তাদের ছবিগুলো কই হে ? আরেকবার, তিনি নাকি দেবতা হেরাক্লেস-এর কাঠের মূর্তি চ্যালা করে তাই দিয়ে জ্বালানি কাঠ বানিয়ে ডাল আর সবজি রেঁধে খেয়েছিলেন, এবং সেই সুবাদে সর্বসমক্ষে দাবি করেছিলেন, এই দেখ হে, দেবতা-টেবতা কিস্যু নয়। কাজেই, এথেন্স শহরের কর্তারা যে তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে দেবার জন্য চকচকে রৌপ্যমুদ্রার পুরস্কার ঘোষণা করবেন, সে আর আশ্চর্য কী? ডায়াগোরাস অবশ্য মারা পড়েননি, পালিয়ে বেঁচেছিলেন ।

তখনকার দিনে আকাশে চাঁদ-সূর্যের ওঠানামা থেকে শুরু করে ঝড়বৃষ্টি-রোগভোগ-যুদ্ধবিগ্রহ সব কিছুর পেছনেই দেবতা কলকাঠি নাড়ছেন বলে ভাবা হত, এই দার্শনিকরা সে অভ্যাসে বিরাট বড় ঝাঁকুনি দিয়ে দেন। গ্রিক সভ্যতাতেই যে প্রথম সুসংবদ্ধভাবে তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হতে পেরেছিল, তার অন্যতম কারণ বোধহয় ওই ঝাঁকুনিটুকুই। তবে, এর প্রভাব শুধু বিজ্ঞানচর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত হয়েছিল সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চাতেও। প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস যখন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়েছেন অলৌকিক পৌরাণিক কাহিনীকেও, তখন তাঁরই উত্তরসূরী থুকিদিদিস ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শুধুই লৌকিক পৃথিবীর প্রামাণ্য তথ্যাবলীকে, যাকে যাচাই করা যায় এবং যা থেকে ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণ নির্ণয় করা যায়। এদিকে, গ্রিক নাট্যকার অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর নাটকে নিয়মিতই বিদ্রূপ ও কষাঘাত করেছেন ধর্মীয় অন্ধত্ব প্রতারণা ও অমানবতাকে।

আবার, শুধু বিজ্ঞান বা ইতিহাসের চর্চাই নয়, প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকেরা কেউ কেউ যুক্তিবাদী পথে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিলেন ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের সমাজতত্ত্বও, যা নাকি পরবর্তীকালে ইউরোপে আঠেরো শতকের আগে ঠিকঠাক শুরুই হতে পারেনি। যেমন, প্রডিকাস বলেছিলেন, মানুষ যাতে সবার অলক্ষ্যেও কোনও বে-আইনি বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হতে না পারে, তার জন্যই সমাজ-কর্তাদের দ্বারা ঈশ্বরের নির্মাণ, তার জন্যই ‘ওপর থেকে নজর রাখা মহাশক্তিমান’ কোনও একজনের গল্প বানিয়ে তোলা। আরেকজন দার্শনিক জেনোফেন্স্ আফ্রিকা ঘুরে এসে লক্ষ করেছিলেন যে, সেখানকার মোটা নাক আর মোটা ঠোঁটওয়ালা কালো মানুষদের দেবতারা দেখতে ঠিক তাদেরই মত, চোখা নাকওয়ালা ফর্সা ইউরোপীয় দেবতাদের মত মোটেই নয়, এবং সেইজন্যে বলেছিলেন, সকলেই নিজের দেবতাকে নিজের মত করেই বানায়। ঘোড়া আর পিঁপড়েরা যদি দেবতা বানাত, তো সে দেবতা ঠিক তাদেরই মত হত। সেদিনের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সব চিন্তা সেদিন কতিপয় প্রতিভাবানের বৌদ্ধিক ক্ষমতার নিদর্শন হয়েই থেকেছে। মূলস্রোতের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীকে তা স্পর্শ করতে তো পারেইনি, এমন কি, একটি সুসংহত চিন্তাতন্ত্র হিসেবেও গড়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া, ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্বের এই ধরনের সমালোচনাগুলো কতটা স্রেফ ওই সময়ের গ্রিসে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের সমালোচনা, আর কতটা আধুনিক অর্থে খাঁটি নাস্তিকতা, সে প্রশ্নও থেকে যায়। সে সময়ের চিন্তাবিদদের সব লেখা তো পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও সবক্ষেত্রে মূল গ্রিক ভাষায় পাওয়া যায় না, লেখাগুলোর যে সমস্ত টুকরো-টাকরা লাতিন আরবি বা সিরীয় ভাষার অনুবাদের মধ্যে দিয়ে টিঁকে আছে সেটুকুই শুধু পাওয়া যায়। আবার, সমসাময়িক বা পরবর্তী অন্য দার্শনিকদের লেখার মধ্য দিয়েও অনেক সময় তাঁদের কথা জানতে হয়। ফলে, ধোঁয়াশা পুরোপুরি কেটে ওঠা খুব মুশকিল। আরেকটা খুব বড়সড় মুশকিল হচ্ছে, সেই সময়ে ‘নাস্তিক’ (প্রাচীন গ্রিকে ‘আথিওস’) শব্দটি শুধু নাস্তিক বোঝাতে নয়, ভিন্নধর্মীদের প্রতি গালি দেবার জন্যও ব্যবহৃত হত। ফলে, তার মধ্যে থেকে খাঁটি নাস্তিকতাকে খুঁজে বার করা বেশ কঠিন কাজ।

ঠিক এই একই সমস্যা প্রাচীন ভারতীয় নাস্তিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেখানেও ‘নাস্তিক’ শব্দটি নিক্ষিপ্ত হত গালি হিসেবে, ভিন্নমতাবলম্বী এবং ‘বেদ’-এর প্রামাণ্যতায় অবিশ্বাসীদেরকে লক্ষ্য করে। তাছাড়া, প্রাচীন ভারতে নাস্তিকতাবাদী গ্রন্থ বলতে কিছুই পাওয়া যায় না, ধর্মবিশ্বাসীদের লেখায় তার নিন্দাসূচক উল্লেখ থেকে পণ্ডিতেরা নাস্তিকতার অস্তিত্ব অনুমান করে থাকেন। একই কারণে, এখানেও কিছু ধোঁয়াশা অনিবার্য, গুরুগম্ভীর ধর্মীয় বাগাড়ম্বর ও প্রতারণার বিরুদ্ধে শাণিত ও বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা এবং বস্তুবাদী চিন্তার স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্ত্বেও।

এখন, আমরা যদি পৌরাণিকতা, অলৌকিকতা, ধর্মীয় অন্ধত্ব ও প্রতারণার বিরুদ্ধে এই প্রাচীন যুক্তিবাদী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপের দিকে যাত্রা করি, তাহলেই পূর্বোক্ত দুই অবস্থান একটিমাত্র গল্পে এসে মিলবে। তখন আমরা দেখতে পাব, প্রাচীন কালে যা সম্ভব ছিলনা, সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ওপর ভর করে অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে তা অনায়াসেই সম্ভব হয়ে উঠছে – গড়ে উঠছে পূর্ণাঙ্গ নাস্তিকতাবাদী দর্শন – ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এ। ব্রিটেনে ডেভিড হিউম এবং ফ্রান্স-এ ‘এনলাইটেনমেন্ট’ বা আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকরা ধর্মীয় শাস্ত্রগুলোর হাস্যকর ভ্রান্তি ও অমানবতাকে শিক্ষিত সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ততদিনে নিউটনীয় বিজ্ঞানের কল্যাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্যই ফাঁস হয়ে গেছে, বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর ধর্মশাস্ত্রের কবল থেকে ছিনিয়ে নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে বিজ্ঞান, নাস্তিকতা পেয়েছে নতুন আশা, নতুন আত্মবিশ্বাস। ‘এনলাইটেনমেন্ট’ বা আলোকপ্রাপ্ত যুগের দার্শনিকদের মধ্যে বারোঁ দ্য’লবাখ-এর নাম আগেই করেছি, তাঁর সাথে ছিলেন দনি দিদেরো আর এলভেতিউস-এর মত শক্তিমান চিন্তাবিদরাও, আর ছিলেন ভোলতেয়র যিনি ঠিক নাস্তিক না হয়েও ধর্মের অন্ধত্ব ও অমানবতাকে যুক্তির অস্ত্রে কেটে খান খান করেছিলেন। ঊনিশ শতকে এ পরিস্থিতি আরও পেকে উঠল। নিউটনীয় যন্ত্রবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে যুক্ত হল তাপ ও বিদ্যুৎ-শক্তি বিষয়ক জ্ঞান, জানা গেল জৈব রসায়ন ও জীববিবর্তনের রহস্য, আর যন্ত্রপাতি যা বানান হল তার প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তনের গতি বেড়ে গেল বহুগুণ – আজকের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ কালকেই প্রশ্নের মুখে পড়তে শুরু করল। ফলে, অষ্টাদশ শতকে যা ছিল কিছু এলিট চিন্তাবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ঊনিশ শতকে তা গণভিত্তি পেতে শুরু করল। ব্রিটেনে চার্লস্ ব্র্যাডলাফ প্রথম নাস্তিক হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-এ নির্বাচিত হলেন ১৮৮০ সালে। কিন্তু তিনি ধর্মীয় শপথ নিতে চাইলেন না, এবং তার ফলে তাঁকে কিছুতেই পার্লামেন্টে তাঁর প্রাপ্য আসনে বসতে দেওয়া হল না। শেষ পর্যন্ত প্রচুর লড়াই করে তিনি জনমতকে নিজের পক্ষে আনতে সক্ষম হলেন ১৮৮৬ সালে, পেলেন তাঁর প্রাপ্য আসন। এই লড়াইয়ের ফলেই ব্রিটেনে তৈরি হল নতুন আইন, যাতে ধর্মীয় শপথ ছাড়াই পার্লামেন্টে বসা যায়, এবং আদালতে সাক্ষ্যও দেওয়া চলে।

এভাবেই ইউরোপের এ লড়াই ছড়িয়ে পড়ে আমেরিকাতে, এবং সারা পৃথিবীতেই। প্রাচীনকালের পুরুত-গণৎকার নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের ধ্যানধারণা থেকে সরে এসে সভ্য পৃথিবী স্থিত হয় ‘ সেক্যুলার’ বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসনের ধারণায়, যেখানে রাষ্ট্র ধর্মের সাথে সংস্রব রাখবে না, প্রশাসন-শিক্ষা-বিচারব্যবস্থা ধর্মের প্রভাবমুক্ত থাকবে, এবং ধর্ম হবে পুরোপুরি ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সময়ে নাস্তিকতার ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে, তত্ত্বে ও প্রয়োগে তা ক্রমশই আরও বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে, রাজনৈতিকভাবেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে । যদিও, খাঁটি নাস্তিকতা ভাগ হয়ে যায় দুটি পৃথক এমন কি বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরে – উদারনৈতিক ও সমাজতন্ত্রী।

তবু, তখনও তা ছিল মূলত সুশিক্ষিত চিন্তাশীল র্যাাডিক্যাল এলিটদের চর্চা, সমাজের নিচুতলায় সত্যিকারের আমজনতার মধ্যে নাস্তিকতা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। সেটা ঘটতে ঘটতে এসে গেল বিশ শতকের শেষভাগ।

সমসাময়িক নাস্তিকতা

বিশ শতকে মানুষ দেখে ফেলল পদার্থের ভেতর, মহাকাশের ওপার, দেহ-প্রাণ-স্নায়ু-মন-চেতনার জটিল ও বহুমাত্রিক সম্পর্কজাল। ঊনিশ শতকে নাস্তিকতার তাত্ত্বিক ভিত্তি যথেষ্টই পোক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ফাঁকফোঁকর ও অসম্পূর্ণতাও ছিল কিছু কিছু। কেমন করে সৃষ্টি হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, কোথা থেকে আসে আমাদের আবেগ ও নৈতিকতা, এ সব প্রশ্ন তখনও রয়েছে যুৎসই উত্তরের সন্ধানে। ফলে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল হয়েও অনেকে মনে করছিলেন, বস্তুগত জগতের ব্যাখ্যার জন্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ঠিকই আছে, কিন্তু মনোজগতের ব্যাখ্যায় ধর্ম ও ঈশ্বরের স্থান এখনও রয়ে গেছে, আমাদের আবেগ ও নৈতিকতাকে রক্ষা করতে এখনও বুঝি সেই অদৃশ্য অলৌকিকই ভরসা। তা, বিশ শতক এসে সে ফাঁকও বুজিয়ে ফেলল অনেকটাই। পদার্থের ক্ষুদ্রতম দশার বিজ্ঞানকে জ্যোতির্বিদ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়ে তৈরি হল ‘কসমোলজি’, যা থেকে পাওয়া গেল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির যৌক্তিক ব্যাখ্যা। পরীক্ষামূলক স্নায়ু ও মনোবিজ্ঞান উদ্ঘাটিত করল মন ও চেতনার বহুতর রহস্যই। আর তার ওপর যখন বৈদ্যুতিন যন্ত্র ও কম্পিউটর আবিষ্কার হল তখন বোঝা গেল, শুধু দেহের কাজ নয়, মনের কাজকর্মও যন্ত্রকে দিয়ে করানো সম্ভব। মন ও চেতনার রহস্য যে আমরা অচিরেই উদ্ঘাটন করব,এবং এমন কি হয়ত যন্ত্রের মধ্যেই মন বানিয়ে ফেলব, এ আশাও তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফলে, যুক্তিবাদী নাস্তিক দর্শন এখন আগের যে কোনও সময়ের চেয়েই অনেক বেশি শক্তিশালী, আশাবাদী ও আত্মবিশ্বাসী।

খাঁটি আধুনিক নাস্তিকতার যে দুই রাজনৈতিক শিবিরের কথা ওপরে বলেছি, সেই উদারনৈতিক ও সমাজতন্ত্রী শিবিরদ্বয় উভয়েই আজ যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে সমগ্র বস্তুজগৎ, মন, সমাজ ও মানবিক সম্পর্ককে পুরোপুরি বুঝে ফেলার আশা রাখেন, সেই বোধের সাহায্যে এক উন্নততর পৃথিবী গড়বার স্বপ্ন দেখেন। উদারনৈতিক নাস্তিকতার চার প্রচারক আজ একুশ শতকীয় ‘ইন্টেলেকচুয়াল আইকন’ হয়ে উঠেছেন – রিচার্ড ডকিন্স, স্যাম হ্যারিস, ক্রিস্টোফার হিচেন্স এবং ড্যানিয়েল ডেনে। এঁদের সম্মিলিত অবস্থানকে আজ নাম দেওয়া হয়েছে ‘নিউ অ্যাথেইজ্ম্’ বা নব্য নাস্তিকতাবাদ। এঁরা ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্বের অন্ধত্ব ও অমানবিকতা উন্মোচনের পাশাপাশি মানুষের জৈব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করার চেষ্টা ক্রমাগতই চালিয়ে যাচ্ছেন (যদিও, সব সময়েই যে তাতে তর্কাতীতভাবে সফল হচ্ছেন, এমনটা হয়ত নয়)। এঁদের লেখাপত্র আজ বেস্টসেলার, এঁদের নিয়ে ভিডিও অনুষ্ঠান ও সাক্ষাৎকার আজ ভীষণভাবেই জনপ্রিয়। তার ওপর আজকের দিনের প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা, যেমন ফ্রান্সিস ক্রিক, স্টিফেন হকিং, স্টিভেন ভাইনবার্গ, এঁরা নাস্তিকতার সপক্ষে প্রচণ্ড জোরাল ও শক্তিশালী সওয়াল করে নাস্তিকতার গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মানকে তুঙ্গে নিয়ে গেছেন। অপরদিকে, সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের পতনের পর যদিও আজ সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিকভাবে কিছুটা হীনবল, কিন্তু বৌদ্ধিক ও বৈদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রবল প্রভাব আজও বর্তমান। হয়ত বা কয়েক দশক পরে আজকের পৃথিবীর দক্ষিণপন্থী হাওয়া ঘুরে যাবে, এবং তখন রাজনৈতিকভাবেও তাঁরা আবার সামনে চলে আসবেন।

তবে, এই দুই শিবির কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে মোটেই সমালোচনাহীন নন। সমাজতন্ত্রীরা অভিযোগ করে থাকেন, উদারনৈতিক যুক্তিবাদী নাস্তিকেরা সমাজ ও সংস্কৃতির সর্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করতে গিয়ে আসলে এই অন্যায় ও অসাম্যের ব্যবস্থাকে যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত করে দেখাচ্ছেন। ফলে পেছনে পড়ে যাচ্ছে এ সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজনীয়তার কথাটা, এবং সে ব্যাপারটা মোটেই সমাজের ক্ষমতাহীন প্রান্তিক মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না। অপরদিকে, উদারনৈতিক যুক্তিবাদীনাস্তিকেরাপাল্টা অভিযোগ করে বলছেন, সমাজতন্ত্রীরা প্রতিবাদ ও বিপ্লবের নাম করে আসলে অগণতান্ত্রিক ‘টোট্যালিটারিয়ান’ রাষ্ট্র তৈরি করতে চান, যেখানে সমাজতন্ত্র ওকম্যুনিস্ট পার্টি হয়ে উঠবে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিভূ।

সম্ভবত দুই পক্ষের অভিযোগের মধ্যেই কিছু ভুল ও কিছু সত্যি আছে, যার স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

খুবই মজার ব্যাপার, ধর্মীয় শিবিরের ধূর্ত প্রচারকেরা প্রায়শই এই দুই নাস্তিক শিবিরের অভিযোগ–পাল্টা অভিযোগকে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করে থাকেন। যুক্তি হারিয়ে ফেলা কোণঠাসা ধার্মিক হয়ত তাতে কিছু স্বস্তি ও সান্ত্বনা পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু এতে করে ধর্ম ও ঈশ্বরের নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতা যে মোটেই বাড়ে না, এই সহজ কথাটা তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন না।

বলে রাখা প্রয়োজন, বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে একুশ শতকে পা রাখা এই আত্মবিশ্বাসী, আশাবাদী, নিঃসংশয় যুক্তিবাদী নাস্তিকতার দৃঢ় পায়ে বিঁধে থাকা একটি ছোট কাঁটাও আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই উন্নতি সত্ত্বেও আজও রয়েছে শোষণ নিপীড়ন অসাম্য দারিদ্র্য, দুর্নীতি, পরিবেশ দূষণ, মানুষকে বাঁচানোর চাইতে তাকে মারার জন্য বেশি বেশি বিজ্ঞানের ব্যবহার, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত মিথ্যা, অযৌক্তিক ঘৃণা ও উন্মত্ত হিংস্রতার লাগামহীন প্রচার। ফলে, কোথাও গিয়ে একটা ধাক্কা লাগছে যুক্তি ও বিজ্ঞান-নির্দেশিত প্রগতির স্বপ্নে, খর্ব হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ যুক্তিবাদী নাস্তিকতার আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ। সেই সুযোগে পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকছে যুক্তিবিরোধী ধোঁয়াটে মরমীয়াবাদ, পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে অন্ধত্ব-হিংস্রতা-সমর্পণের দর্শন। তাহলে, বিশ শতকের জমিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মহাকাশ ও মহাকালের দিকে চেয়ে থাকা এই যুক্তিবাদী নাস্তিক্য, পায়ে বিঁধে থাকা ছোট্ট অথচ নাছোড় কণ্টক ও সংশ্লিষ্ট রক্তক্ষরণকে সাথী করে, কোন্ অভিমুখে যাত্রা করবে সামনে পড়ে থাকা এই একুশ শতকে?

ক্যুয়ো ভাদিস!

ধর্মবিশ্বাস, নাস্তিকতা ও জনসংখ্যা

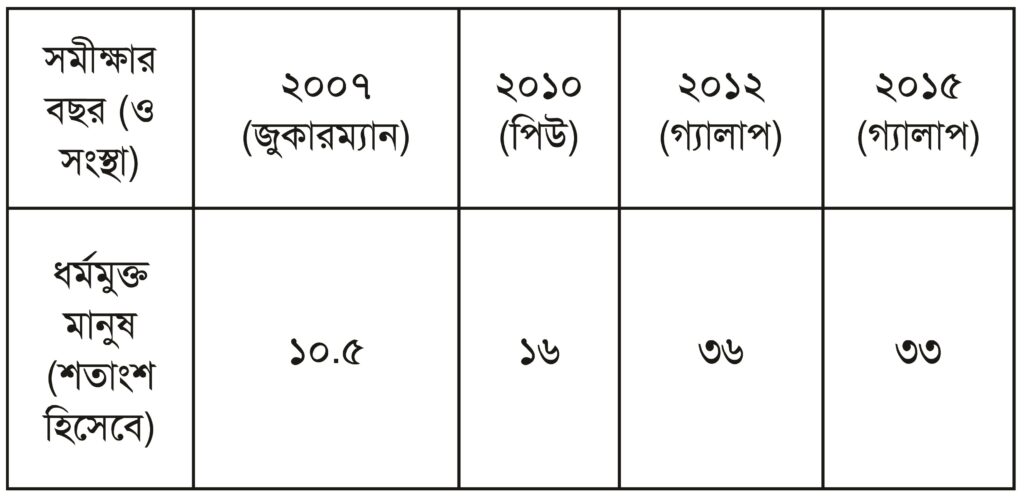

আমরা ওপরে বলেছি, বিশ শতকে এসে যুক্তিবাদী নাস্তিকতা সমাজের ওপরমহল ছাড়িয়ে অনেক নিচে নেমে এসেছে, ব্যাপ্ত হতে পেরেছে সাধারণ্যে, আমজনতার মধ্যে। বহু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ। সারা পৃথিবীতে নাস্তিকের সংখ্যা মোটামুটি কত হতে পারে, মোট জনসংখ্যারই বা তারা কত অংশ, সে ব্যাপারে আজ একটা নির্ভরযোগ্য আন্দাজ পাওয়া সম্ভব। একুশ শতকের প্রথম দুই দশক যেতে না যেতেই এই নিয়ে বেশ কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা হয়ে গেছে। ‘উইন-গ্যালাপ’, ‘পিউ ফোরাম’ ইত্যাদি সংস্থাগুলো নিয়মিতই সারা পৃথিবীতে এই সমীক্ষাগুলো চালিয়ে থাকে, এবং সে সব সমীক্ষার ফলাফলের প্রামাণ্যতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। পরপর এই রকম কয়েকটি সমীক্ষায় মোট জনসংখ্যার শতাংশ হিসেবে নাস্তিকের হিসেবটি কেমন মিলেছে, সেগুলো পাশাপাশি সাজালে একটি চমৎকার চিত্র ফুটে ওঠে। সে চিত্র আমরা এখুনি দেখব, কিন্তু তার আগে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই হিসেবটা কিন্তু ঠিক খাঁটি নাস্তিকের হিসেব নয়, বরং ধর্মের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসা মানুষদের হিসেব। এঁদের মধ্যে যথার্থ নাস্তিক যেমন আছেন, তেমনি আছেন অজ্ঞাবাদী বা সংশয়বাদী, আবার হয়ত এমনও অনেকে আছেন যিনি নিজেকে নাস্তিক বলে দাবি করেন না কিন্তু বিশেষ কোনও ধর্মের প্রতি আনুগত্যও স্বীকার করেন না, বা জীবনে ধর্মকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন না। আজকাল পুরোদস্তুর নাস্তিক বা ‘অ্যাথেইস্ট’-দের থেকে থেকে এঁদের আলাদা করে ‘নন রিলিজিয়াস’ বলে এক বৃহত্তর অভিধায় অভিহিত করা হচ্ছে, যাঁদের মধ্যে নাস্তিকেরাও আছেন, কিন্তু যাঁরা সকলেই ঠিক নাস্তিক নন। এই ‘নন-রিলিজিয়াস’ কথাটির বাংলা আমি করেছি ‘ধর্মমুক্ত’। ফলাফল লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এ ধরনের ‘ধর্মমুক্ত’ মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। নিচের সারণি থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এ সারণি কোনও বিশেষ একটি মাত্র সমীক্ষা থেকে পাওয়া নয়, অনেকগুলো সমীক্ষা থেকে তথ্য নিয়ে আমি এটি বানিয়েছি। কোন সমীক্ষাটি কোন বছরে হয়েছে এবং কে বা কারা তা করেছে, সে সব তথ্য সারণি থেকেই পাওয়া যাবে। এটা কিন্তু কোনও বিশেষ দেশের হিসেব নয়, গোটা পৃথিবীর মোদ্দা হিসেব।

এর মধ্যে ২০০৭ সালের সংখ্যাটি বানিয়েছেন সমাজতত্ত্ববিদ ফিল জুকারম্যান, যিনি নাস্তিকতার সমাজতত্ত্ব নিয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন। তিনি ওই সময় পর্যন্ত হাতে থাকা বিভিন্ন দেশের সমীক্ষার ফলাফল জড়ো করে এই হিসেবটি পেয়েছিলেন। পরবর্তী ফলাফলগুলো এসেছে দুই বৃহৎ সমীক্ষা-সংস্থা ‘পিউ ফোরাম’ এবং ‘উইন-গ্যালাপ’-এর নিজস্ব সমীক্ষা থেকে। ২০১০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ধর্মমুক্তের সংখ্যা ১৬ থেকে ৩৬ হয়ে যাচ্ছে এটা কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্য, দু-তিন বছরে এত নাটকীয় পরিবর্তন হবার মোটেই কথা নয়। খুব সম্ভবত দুই সংস্থার করা সমীক্ষার মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্যের ফলেই এই অসঙ্গতি। তবু, ধর্মের কব্জা থেকে যে মানুষ ক্রমশই বেরিয়ে আসছেন, এবং সেটা বেশ দ্রুতগতিতেই ঘটছে, সেটা এইসব তথ্য থেকে পরিষ্কার। ২০১৫ সালে ধর্মমুক্তি আবার তিন শতাংশ কমে গিয়ে ৩৩ হয়ে গেছে, তবে ওটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। জন-সমীক্ষার ফলাফলে ও রকম এলোমেলো ওঠা আর পড়া থেকেই থাকে, ওতে মোদ্দা কথাটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ২০০৭-এর ফলাফলে দেখা গেছে, ধর্মমুক্তদের মোট সংখ্যা খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দুদের ঠিক পরেই, অর্থাৎ চতুর্থ। অথচ, ২০১০ সালেই তারা হিন্দুধর্মকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে, এবং এখনও তাইই আছে।

ধর্মমুক্তি ঘটছে, এবং ব্যাপকভাবেই ঘটছে, বোঝা গেল তাহলে। কিন্তু, ধর্মমুক্তরা কেমন আছেন, এবং কেমন আছেন তাঁদের ধার্মিক ভাইরা?

ধর্মবিশ্বাস এবং আমাদের ভালো থাকা (বা না থাকা)

ধর্মবিশ্বাস মানুষকে দয়ালু করে, অন্যায় কাজ থেকে আটকে রাখে, এই রকম একটা দাবি ধার্মিকেরা করে থাকেন। মৃত্যুর পরে নরকের উনুনে ভাজা হতে হবে, এ রকম ভয় না দেখালে নাকি মানুষ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে, ধরিত্রী অন্যায় আর অত্যাচারে ভরে উঠবে, এই রকম একটা যুক্তি আমরা প্রায়শই শুনে থাকি। কিন্তু, সত্যিকারের প্রামাণ্য সমীক্ষাগুলো থেকে তা প্রমাণ হচ্ছে কি? উঁহু, না বোধহয়। এ নিয়ে আজ বিস্তারিত গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে, এবং আজকে এ নিয়ে আর কোনও সংশয়েরই অবকাশ নেই। বিভিন্ন দেশে ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্যের সাথে তার মাথাপিছু আয়ের তথ্য পাশাপাশি রেখে বারবারই দেখা গেছে, দুটোর সম্পর্ক পুরোপুরি বিপরীত। অর্থাৎ, দারিদ্র্য ধর্মবিশ্বাসকে টিঁকিয়ে রাখে, আর অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটলেই ধর্ম পালাতে থাকে। এশিয়া আর আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোতে ধর্মবিশ্বাসের দাপট অত্যধিক, আর ইউরোপ-উত্তর আমেরিকা-চিন-জাপান-অস্ট্রেলিয়া-নিউজি ল্যান্ড এইসব সমৃদ্ধ জায়গায় ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসার হিড়িক। মাথাপিছু আয় ছাড়াও শিক্ষার হার, মানব উন্নয়ন সূচক এইসব ইতিবাচক মাপকাঠির সঙ্গেও ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক বিপ্রতীপ, অর্থাৎ এগুলো বাড়লে ধর্ম পালায়। যার ফলে, যেখানে মানব উন্নয়নের অবস্থা সবচেয়ে ভাল সেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য সবচেয়ে কম। এমন কি, হল্যান্ডে অপরাধীর অভাবে জেল-ব্যবস্থা বন্ধও করে দিতে হয়েছে (এই দেশটিতে অর্ধেকের বেশি মানুষই ধর্মমুক্ত)। অপরদিকে, অর্থনৈতিক বৈষম্য, অপরাধের হার ইত্যাদি নেতিবাচক বিষয়ের সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক সমানুপাতিক, অর্থাৎ, এগুলো বেড়ে উঠলেই ধর্মও রসদ পায়, ফুলেফেঁপে ওঠে। যেমন, আমেরিকা বা ইউএসএ-তে মাথাপিছু আয় খুব বেশি হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ধর্মবিশ্বাস পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের থেকে বেশি, যেহেতু সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য বেশি। এক সময় সমাজবিজ্ঞানীরা এগুলো অনুমান করতেন, কিন্তু নির্দিষ্ট তথ্যাবলী ও বিশ্লেষণ সহযোগে তা সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছিল না, আজ পৃথিবীব্যাপী সমীক্ষা ও সমাজবিজ্ঞানের উন্নতির সুবাদে যা অনায়াসে সম্ভব হয়েছে।

ঈশ্বর তাহলে, বোধহয়, তাঁর ভক্তদের খুব বেশি দেখভাল করতে পারছেন না, তাই না?

উপসংহার

সারা পৃথিবী জুড়ে জঙ্গী মৌলবাদের দাপট আর গণমাধ্যমে কুসংস্কার ও অবিজ্ঞানের প্রচার দেখে অনেক যুক্তিবাদী মানুষই আজ হতাশ হয়ে ভাবেন, প্রগতির চাকা বোধহয় উল্টোদিকে ঘুরছে। কিন্তু, সমাজবিজ্ঞানের গভীর চর্চার প্রতি খেয়াল রাখলে ভরসা জাগে যে, ধর্ম মরণকামড় দেবার চেষ্টা করছে বটে, তবে ইতিহাসকে উল্টোদিকে ঘোরাবার শক্তি তার মোটেই নেই। মানুষের জীবনযাত্রা বোধবুদ্ধির উন্নতির সাথে সাথে ধর্মান্ধতার আঁধার অবশ্যই পিছু হঠবে। তবে কিনা, যা অনিবার্য তাকেও তো অনেক কষ্ট করেই ঘটিয়ে তুলতে হয়। ঐতিহাসিক অনিবার্যতা তো আর মানুষের চেষ্টাটা বাদ দিয়ে নয়, সেটাকে হিসেবে ধরে তবেই অনিবার্যতা। সেই চেষ্টা আর লড়াইটা যেন আমরা ক্রমাগত জারি রাখতে পারি,এটাই শেষের কথা।

তথ্যসূত্রঃ

১) The Cambridge Companion to Atheism, by Michael Martin (Ed), Cambridge University Press, 2007

২) Atheism : A Very Short Introduction, by Julian Baggini, Oxford University Press, 2003

৩) The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, Pew Research Center, 2 April 2015

৪) GLOBAL INDEX OF RELIGIOSITY AND ATHEISM – 2012,WIN-Gallup International (Press Release)

৫) Losing our religion? Two thirds of people still claim to be religious, WIN-Gallup International, 13 April 2015

৬) The Global Religious Landscape : A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010, Pew Research Center, December 2012

৭) Atheism and Human Development : The Political Economy of Secularization, By Ricardo R. Fuentes Ramirez,taken from http://thepointistochangeit.org/2014/01/14/atheism-and-human-development-the-political-economy-of-secularization/ on 31/12/14

৮) State welfare Spending and religiosity, by Gill & Laundsgaarde, Rationality & Society, 2004, Vol-16(4), 399-436

৯) Why Atheism Will Replace Religion: The triumph of earthly pleasures over pie in the sky (Kindle Edition), by Nigel Barber, 2012, Amazon Digital Services LLC

১০) Economic Inequality, Relative Powerand Religiosity, by Frederick Solt et al, SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, Volume 92, Number 2, June 2011

১১) Socioeconomic Status and Beliefs aboutGod’s Influence in Everyday Life, by Scott Schieman, Sociology of Religion 2010, 71:1 25-51

১২) উইকিপিডিয়ার নানা প্রবন্ধ।

খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ আপনাকে।

দারুণ আলোচনা। এই দুঃসময়ে ভারতীয় যুক্তিবাদীদের ভরসা জোগাবে।

I like it.

ভালো লাগলো লেখাটি। সময়োপযোগী, তথ্যনির্ভর এবং বিশ্লেষণের তর্ক যৌক্তিক।

ভালো লাগল। এই বিষয়ে আরও কিছু লেখা পাওয়ার আশায় রইলাম।

খুব প্রাসংগিক বিশ্লেষণমূলক লেখা। এখানে প্রতিভাত হচ্ছে যথাযথ শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মানুষের মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ নির্ভর করে।

ওপরের মন্তব্যগুলোতে ভরসা পেলাম, নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদের আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট এক অপেশাদারী লেখক হিসেবে । সকলকে হার্দ্যিক ধন্যবাদ । যদি লেখাটির বিষয়ে কিছু সমালোচনা বা পরামর্শ ইত্যাদি থেকে থাকে, তো অনুগ্রহ করে সেটাও এখানে ব্যক্ত করলে বাধিত হব ।

ATT: itihasadda.in / ইতিহাস আড্ডা – ইতিহাস তথ্য ও তর্ক WEBSITE SOLUTIONS

This notice EXPIRES ON: Oct 19, 2020

We have actually not gotten a settlement from you.

We’ve attempted to contact you but were not able to contact you.

Kindly See: https://bit.ly/3o9PoPA .

For information and also to process a discretionary payment for solutions.

10192020235745.

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে Psychiatrist রা ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখাকে রোগের উপশমকারী ওষুধ হিসাবে দেখেন। অভিজ্ঞতায় এটা দেখেছি, যাঁরা সত্যি সত্যিই ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখেন তাঁরা মনে একটা অনাবিল আনন্দ অনুভব করেন, যা তাঁর রোগ উপশম ও দুঃখ-বেদনা-হতাশা, পারিপার্শিক চাপ ইত্যাদি থেকে তাঁকে অনেকটা মুক্তি দেয়। এই দুঃখের পৃথিবীতে আত্মহত্যা না করে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। অসহায়, নিরুপায় জীবনে পায় একটু শান্তি।

ঠিক এ জায়গায় নিরীশ্বরবাদীতার প্রয়োজন কোথায় ?

ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেই যদি মনোরোগের সমস্যা মিটত, তাহলে আদৌ আর চিকিৎসার দরকার পড়ত কি? ধর্মবিশ্বাসের দাপট দিনকে দিন কমছে এবং কমবে, সেটা লেখায় বলেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও তো পৃথিবীতে ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য প্রশ্নাতীত। আজও পৃথিবীতে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। আর, কিছুকাল আগেও পৃথিবীতে প্রায় একশো শতাংশ মানুষই নিপাট ধর্মবিশ্বাসী ছিল। আপনার কাছে কি এমন কোনও খবর আছে যে, তখন মানুষের মনোরোগ ছিল না, বা আজকের পৃথিবীতে সংখ্যাগুরু বিশ্বাসী মানুষ মানসিক সমস্যা থেকে মুক্ত? বোধহয় না। বরং খোঁজ নিলে দেখবেন, বিশ্বাসীদের মধ্যেই এ সমস্যা আরও বেশি, ধর্মমুক্তদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। নানা কঠিন বাস্তবতার কারণে মানুষ মানসিক সমস্যায় পড়ে। মিথ্যে বিশ্বাস হয়ত তা থেকে সাময়িক মুক্তি দিতে পারে, যেমনটি দিতে পারে নেশার দ্রব্যও, কিন্তু তাতে সত্যিকারের সমাধান হয়না। বরং ভুয়ো বিশ্বাস ও কুসংস্কার এ সমস্যাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানসিক সমস্যা, এবং অন্য যে কোনও সমস্যাই, সমাধানের প্রকৃত ও স্থায়ী উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান এবং যুক্তির সাহায্য নেওয়া। নাস্তিকতা তাতে সাহায্য করতে পারে।